本 文 约 4600 字

山东是中国很有文化底蕴的省份之一,是孔子的家乡,是以儒家思想为核心的传统文化培育室。山东的经济体量也很庞大,在全国各省份排名中名列前茅,且拥有多个GDP万亿元以上的城市。此外,山东的地理位置还特别好,东边被黄海和渤海环抱,西边是华北平原,南边与江淮平原相连,北边直通燕赵大地。黄河与大运河在此交叉,江河湖海一应俱全。最重要的是,在中国,尽管山地和高原的面积远大于平原和丘陵,但山东省却除了鲁中南地区有少数山地外,大部分地区都是土质肥沃、适宜农业的平原。可以说,山东无论在历史还是现实中实力都很突出。可一个问题也随之而来,既然山东表现如此抢眼,为何在这片土地上从未出现过大一统王朝的都城呢?要解答这个问题,我们需要对大一统王朝都城选址的标准做一个简要分析。唐朝覆亡以前,大一统王朝都城长期在长安和洛阳之间兜兜转转,唐朝覆亡后,由于经济重心南移,东北少数民族政权力量兴起,政治中心又离开关中地区,转移到北京或南京。这些大一统王朝的都城选定,基本要满足三个条件——

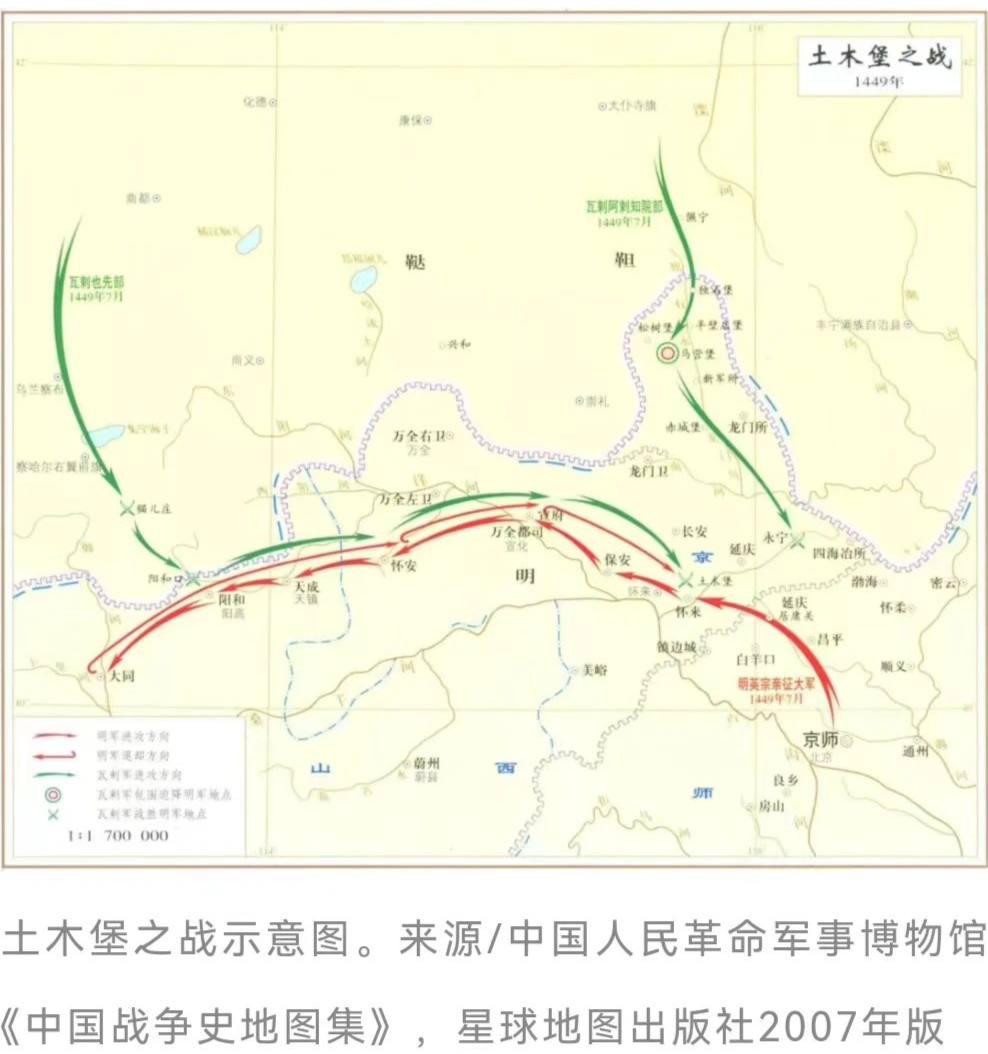

第一,具备良好的经济基础。关中地区的经济系统在唐末的军阀混战中被摧毁,此后趋于没落。但关中地区开发历史较早,而且背靠陕南陇右以及巴蜀等同样发展历史悠久的地区,以灌溉农业为基础的经济体系发展完备,能够支撑起庞大的官僚和军队系统的开销。所以长安和洛阳会受到统治者青睐并不意外。而北京处在辽东半岛、蒙古高原和华北平原的接合地带,南京则位于江南重地,周围地区经济基础都很不错。随着经济重心的南移以及中原地区和关外联系的深入发展,一度被长安和洛阳把持的都城地位逐渐滑向南北二京。第二,经济基础虽然是都城选址需要考虑的重要因素,但不是决定性因素。由于都城是一国的政治中心,相当于人的头脑,所以对安全性的要求相当高,这也是长安和北京会成为大一统王朝都城的主要原因之一。汉高祖刘邦结束秦末军阀混战、开创新朝之时,曾经就未来都城定在哪里有过一次大讨论。刘邦怀念自己生于斯长于斯的楚地,但也明白一旦真的回去,就可能会失去对中原形势的控制。他看到洛阳附近的农业基础不错,地势平坦,有心思把都城选在这里,却得到手下首席谋臣张良的劝阻。张良认为洛阳的城池虽然坚固,但是地方小,不过数百里,田地薄,四面受敌,并非用武之国。张良看得很长远,洛阳地方太小,缺乏战略纵深。当地开发较早,但该地区经济基础有限,长此以往难以承担作为大一统王朝政治中心的财政开销,而且地势平坦并非好事,容易遭到四面八方的袭击。刘邦也意识到安全因素对于都城的重要性,所以最后妥协,将都城摆在了“左崤函、右陇蜀、沃野千里”的关中地带。后来匈奴扰边与七国之乱发生,西汉朝廷能够相对从容去应对,侧面证明了关中的相对安全。第三,都城选址不仅要关注经济基础和军事安全,还需要评估战略层面的价值。大一统王朝在都城的选址问题上很看重这一点,有时候会让它凌驾于经济和安全两者之上。孟子曾有言,天时不如地利,地利不如人和。这里的“人和”实际上就是战略价值。但人和不是光靠施仁政就可以解决的,还需要根据实际情况作出必要的平衡。把这套准则放在都城选址上,就是要在经济特别发达和不发达的地区之间做好平衡,在“制内”和“御外”之间达成平衡。安史之乱后唐王朝衰落,而江淮地区得到很大程度的开发,李吉甫作《元和郡县图志》,称朝廷开支大部分要依靠江淮供给。唐德宗得知江淮的财赋运抵长安,激动地说自己和儿子的性命终于保全。这些都是在说明江淮重地在经济上的重要性,可是唐并未将都城迁到距离江南经济重心更近的地方,反而仍然选择长安,这就是在追求一种平衡。这样做,南方经济的繁荣可以支撑北方的防御体系,而北方也不至于因为经济上的落后导致边境形势的恶化,从而带来更大的社会动荡,国势也得以维持。将目光转移回山东。在王朝的治乱兴衰历程中,山东也因地理上的重要性而成为兵家必争之地,并成为一些地方政权的统治重心。例如最早的夏朝起源于川甘青三省交界处岷江上游的岷山山脉一带,并经过迁徙逐渐到达晋南、豫西地区,当时其最大的威胁东夷族就位于山东地区。东夷族首领羿趁夏王室内讧入主中央,给夏朝带来了不小的困扰。此后周代商而立,西周的开国元勋周公便将自己的家族和姜公望的后人封在山东,与关中的政治中心形成掎角之势,防范异己势力的兴起。魏晋南北朝时期,南燕和北齐都曾将自己的统治重心放在山东地区。可无论是曾经入主中央的东夷族,还是一度在对关陇集团的斗争中占据优势的北齐,最终都没能完成大一统的历史任务。其根本原因正在于,山东无论在都城选址的哪个条件上都稍“欠些火候”。先看经济,与关中与河洛平原相似,山东丘陵地带开发历史也很早,无论是农业还是工商业发展程度都很高,齐国和鲁国也因此成为列国诸侯中的佼佼者。如齐王办稷下学宫,花重金来吸引大批人才,这个底气正是来自他们不俗的经济。可是这种经济优势并不是绝对的。唐以前有关陇河套同其竞争,只有当关中政局动荡,暂时难以供养庞大的国家系统时,统治者才会做出一些妥协,但也不是直接把都城放到山东,而是安置在洛阳。此外,唐将洛阳定为陪都,部分原因也是在关中地区遭遇粮荒时,可以方便迁移至洛阳就食。以后东南地区经济得到进一步开发,北宋统治者干脆把都城移动到距离漕河更近的开封去了。再看安全。在安全系数上,山东在都城选址的角逐大赛中也不占优势,甚至可能是减分项。饶胜文在《布局天下》一书中就曾指出:“山东地形的主体是鲁中南低山丘陵,三面都是平原,缺乏天然屏障和纵深,几处险要一被突破,全境即可能被击穿。”以春秋战国的诸侯战争为例,管仲在齐桓公支持下掌握国政后,迅速选择与鲁国和解,并打出“尊王攘夷”的旗号,主张齐王带头向周天子输诚。管仲这么做不是因为他传统保守,而是因为他看到了齐国在地理上处在其他诸侯国的包围之中,如果他不能提出一个更大的政治愿景来协调自己与其他诸侯的关系,释放更多善意,那么齐国将迅速陷入被孤立乃至于被吞灭的尴尬境地。后来乐毅率领五国联军伐齐,在短时间内攻下齐国七十多座城池的事实就说明了管仲的政治远见,因此,山东在地缘政治中并不怎么安全。此后田单虽然通过离间乐毅与燕王关系复国成功,但齐国的周边环境仍然不容乐观,即便齐国在秦国与东方诸侯的战争中选择消极中立,也仍然难以逃脱被秦国先包围、再吞并的结局。北魏王朝陷入分裂后,高欢在山东与河北地区积蓄力量,费尽心思拉拢山东的地方士族,但高欢并没有把自己的政治中心放在山东,而是开“霸府”于晋阳,也就是今天的山西太原。此后北齐建立,逐渐疏忽了对河东这一前沿阵地的经营,结果被北周武帝率军夺取。山西丢失后,北齐宗室在山东地区虽然仍握有一定数量军队,但已难挽颓势。由此可见山东作为后勤补给基地绰绰有余,但作为一国中心却并不合适。唐朝覆亡后,收拾五代乱局的北宋曾经重新占领了山东地区,但北宋统治者宁愿选择开封也不愿在山东丘陵平原上安置主基地,正是因为北方辽国的骑兵随时可能南下,在山东平原上纵横驰骋,打垮北宋军队。更要命的是,北宋王朝还没能夺回被石敬瑭割让出去的燕云故地,所以在与辽的博弈中更趋于被动。相比之下,有黄河阻隔,且还靠近江淮财赋重地的开封,性价比无疑更高一些。山东的平原丘陵多,不仅给骑兵作战提供了绝佳的场域,还有利于大兵团的迂回突袭。明朝最初的都城在南京,还是藩王的朱棣在发动军事叛乱时,就面临一个难题,即自己的所在地北京和南京之间隔着华北平原。朱棣一开始想攻破山东的城市,然后逐步逼近南京,结果在济南遇上了铁铉。铁铉看到燕王的军队杀过来,直接在城楼上把朱元璋的画像抬出来,搞得以“清君侧”为名义起兵的朱棣一点脾气都没有,只能放弃进攻。可是,朱棣发现进攻南京不一定非要经过山东,还可以绕过去,后来还一举成功,改变了明王朝的历史走向。就此来看,在山东建都不一定是安全的,甚至很危险。话又说回来,长安、北京和南京这些当过大一统王朝的都城也并非完全不可攻破,例如安史叛军攻破潼关后,长安就立即成了一座不设防城市。明末流民大起义的怒火也曾淹没北京孤城,而南京虽被誉为虎踞龙盘之地,但在失去淮河流域的屏障后,也成了攻城者唾手可得的战利品。所以各种建都选址的条件都是相对而言,没有完美的,只有合适的,而山东之所以和大一统都城无缘,还同都城选址的战略意义有极大关联。前面提过,战略价值是在“制内”和“御外”之间维持良好的平衡。以唐朝为分水岭,唐朝建立前,中原王朝的威胁大多来自于西北游牧民族,唐朝时候多了西南吐蕃这个劲敌,唐以后,中原王朝的威胁逐渐从西北转向东北,封建统治者的主要敌人也不再是逐水草而居的游牧民,而是变成了兼具农耕文明和游牧文明特点的“复合型政权”。这时候,如果统治者把政治中心放得距离敌人太远,就不容易组织边境的进攻和防御。但如果放得离敌人太近,就会缺乏屏障要隘或大后方以作为缓冲地带,又容易被对手反噬。因此,前期统治者把都城选在关中,既可以利用复杂的山谷地形与敌人周旋,又接近河西陇右甚至安西地区的主战场,便于和欧亚大陆其他强者(吐蕃、回鹘、大食等)争雄,保障丝绸之路的畅通。而如果远离了这个中心,西北地区的军事形势很可能会一发不可收拾。所以汉唐统治者没有把都城放到山东,应该是担心国防上的平衡会被破坏。唐朝覆亡后,辽金统治者逐渐开始干预甚至直接掌控北方地区的走向。这时候关中地区由于过度开发和漕河阻塞等原因,经济恢复缓慢,已不能再负担起作为大一统王朝政治中心的开销,在东北地区建都势在必行。于是,处在燕山南侧的北京逐渐走向历史舞台的中央。按理说,古代的北京也不是最安全的,因为这里距离蒙古高原和辽东都很近,容易被游牧民族侵扰,明中后期就曾因为蒙古骑兵逼近京郊而多次戒严。可是北京周围多山谷,易于建设防线,而且又背靠广阔的经济腹地,便于汲取社会资源。土木堡战役后,于谦能够有效击退瓦剌部的进攻,靠的就是各省陆续调来的援军外加北京附近的山谷要隘。

北京就像一个瓶塞,堵住了东北少数民族政治势力问鼎中原的野心,但是假如中原统治者放弃这个瓶塞,把都城南移到山东半岛或更靠南的位置,表面上虽然距离敌人远了,但实际上却是将“进可攻、退可守”的枢纽地点拱手让人,自己则无险可恃,最终三面受敌。也正是如此,山东可以成为可靠的大后方,也可以成为定鼎中原的跳板,但从历史经验来看,的确不太适合作为大一统王朝的都城所在。明清之际军事思想家顾祖禹曾一针见血地指出:“山东以自守则易弱以亡,以攻人则足以自强而集事。”参考文献:

1、(汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局,2014年8月。2、饶胜文:《布局天下:中国古代军事地理大势》,北京:解放军出版社,2002年1月。3、谭其骧:《谭其骧历史地理十讲》,北京:中华书局,2022年8月。4、葛剑雄:《统一与分裂——中国历史的启示》,北京:商务印书馆,2013年8月。*本文系“国家人文历史”独家稿件,欢迎读者转发朋友圈。