文 | 李晓芳

编辑 | 王一然

视频剪辑 | 沙子涵

刘青水闷头往家走。这儿是天津近郊,城市改造后建起回迁房,路上有些荒凉。从山西老家到天津后,他在这里待了十多年,一直和小区的居民没多少交往。他说,这儿的邻居都是一个村子出来的,会抱团,瞧不上外地人。

只有到家后,聊起案子,他的表情生动起来——足够久的时间和财富积累可能将人生一些不如意消磨干净,但按刘青水的说法,即便是在人生最顶峰的时期,他开厂、买房买车,家庭和睦,心里那根刺也仍然没有拔除。

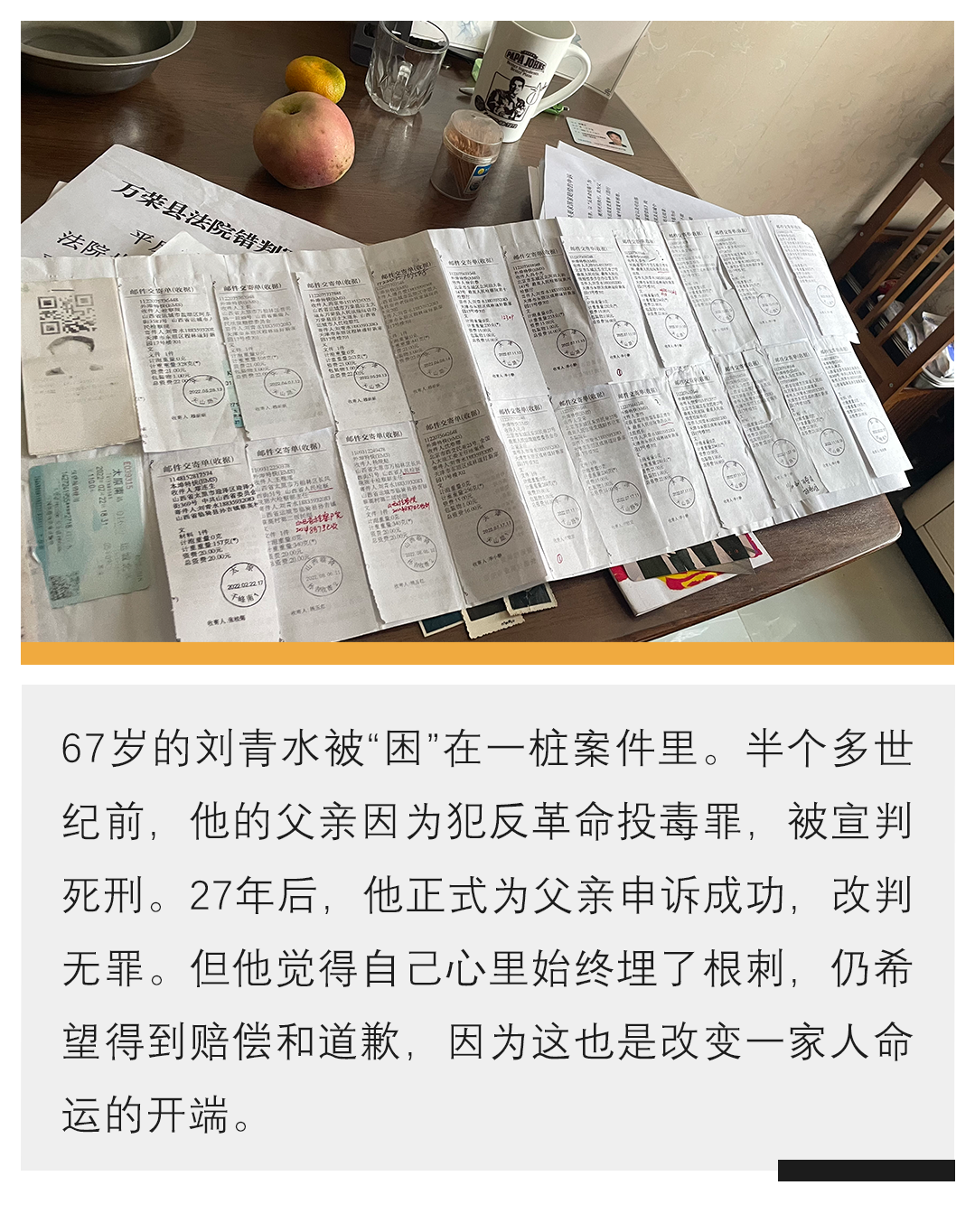

将近半人高,摞得整整齐齐的申诉材料浓缩出故事的原貌:1960年,他的父亲因犯投毒罪入狱,被判枪决。18年后,他开始尝试为父亲申冤,又花了9年时间,在1987年成功为父亲拿到了一纸无罪判决书。而如今他还在申诉,是想为当年的错判要一个道歉和国家赔偿。

过去一个多月,好几家媒体报道了他的案子。有老家的人看到新闻夸他坚持,赞同他该争取国家赔偿,和他一起讨论案件里可能存在的问题。刘青水挺高兴,将那些语音一条又一条地重播出来。

刘青水头发已经白了大半,微微驼背,法令纹撇下来,显得愁苦,但精神很好,看不出今年67岁的样子。只是一米七的身高,体重不足120斤,他说都是这两年跑案子累的。

2021年,刘青水找到当年作出父亲死亡判决的山西省运城市万荣县地方法院,正式申请国家赔偿,被驳回;又上诉到中级法院,也被驳回。他继续向山西省高院赔偿委员会申诉,诉求再次被驳回。

讲到这,刘青水声音突然拔高,脸上皱纹因激动挤作一团。“我心里放不过它,你错判了就得赔偿对吧?”他反复强调,“我心里放不下。”

在他看来,这是一家人命运改变的开端。一纸薄脆泛黄的判决书记载着缘由:1960年,刘青水的父亲31岁,万荣县当地法院调查,刘青水父亲任职公社大队食堂事务长期间,经济手续混乱、账目不清。因为在整风运动期间被举报撤职,而心怀不满,在当年3月往生产队食堂水缸里投毒,导致5名社员中毒,幸亏抢救及时,无人伤亡。

父亲被捕后12天,刘青水的爷爷一口气没上来,去世了。4个月后,法院以反革命投毒罪判处刘青水父亲死刑。那时,刘青水4岁,家里最大的姐姐不过10岁。一家人到公社食堂吃饭,还没走到门口就会被人指点呵斥,疑心他们是否要往食物里投毒。村里待不下去,母亲和奶奶一度只能带着刘青水四姐弟暂别故乡。没有食物时,还曾沿街乞讨。

刘青水从小就知道,父亲的案子对于家庭来说是个“耻辱”。他至今记得,父亲被执行枪决后,按照当地习俗,棺材不能进家门。他被舅舅抱着,看到母亲和奶奶哭作一团,父亲的遗体被匆匆抬走,埋在离村子几十公里远的荒地。

两个姐姐到了说亲的年纪,先后订了三次婚,又被退了三次婚,都是对方听到父亲的案子,转头就反悔了。

后来,刘青水就再也没哭过了。初中毕业后,因为政审不过关,他成绩优异却也没法上高中,只能到生产队干活挣钱,“我妈妈挣的工分太少了,弟弟还要上学,以后还要结婚。”某种意义上,他需要担起这个家庭里“父亲”的角色。

十六七岁开始,他在农业社种地,成天拉土拉粪。双脚陷在泥地里时,他想,“我这辈子完了,将来没有前途了。”但他一直还记得母亲时不时告诉他,父亲是被冤枉的,“长大后要替父亲申冤。”

转机出现在1978年,环境松动,他还能想起在报纸上看到的那句话,“重在看个人表现。”那年他22岁,已经是村里一名熟练的木匠,人人都夸他手巧。他有点遗憾,离开校园太久,他没动过参加高考的念头。而弟弟初中毕业后留在学校工作,一直保持着学习的习惯,参加了中专考试。弟弟考的分数挺高,却迟迟没收到录取通知书。

刘青水决定上县里教育局问问。正是这一举动,敲开了命运的一丝缝隙。当时,刘青水所在的村子已经划归到山西临猗县,教育局接待了他,派人到村里审查情况,并到万荣县人民法院抄写了一份判决书。

这些经历他已经讲过一遍又一遍,时间让他麻木,语气平静,但在讲到那封判决书时,他第一次提高了音量。他说,看着工作人员将判决书放进弟弟的档案袋,他心脏剧烈跳动得仿佛要从喉咙里蹦出来。

之前一家人从没看过父亲的判决书,过程怎样,牵涉人员有多少,一概不知,“想找证据都不知道从哪下手。”他抱着档案袋出门,骑着自行车狂奔了十几公里,小心翼翼地找了个僻静地方,仔细揭开档案袋封口,第一次完整了解到18年前,那桩旧案的来龙去脉。

两个月后,弟弟被补录进一所卫校。他和母亲也正式提出申诉。他在申诉书里一一分析了毒药、案发时间、中毒人员等证人证据上存在的疑点,洋洋洒洒写了好几大页。

1981年,父亲去世21年后,山西临猗县法院出具了复查改判报告,提到经实地复查核实,刘青水父亲一案证据不力,定案依据缺乏说服力,“拟撤销原判,对被告宣告无罪。”改判报告转到运城市中级法院等待批示,又卡住不动了。

刘青水能做的就是不断写信,1987年,运城市中级人民法院给临猗县人民法院出具批复文件,对被告撤销原判、宣告无罪,撤销山西省高院1960年度的执行令。父亲去世27年后,一家人最终收到了无罪判决书。

●1987年刘青水一家收到的无罪判决书。李晓芳 摄但刘青水觉得,“人都死了,只给一份改判的判决书,就什么都没发生过了吗?”他要求有个道歉,起码得在全村人面前宣告父亲无罪,“我总不能天天带着判决书,见一个人给他看一遍。”

他自己拿了主意,在1988年2月,过春节那会儿,掏钱请了当地最有名的剧团,让演员在台上唱《窦娥冤》之类的曲目,将全村人都引到台下。村干部在台上拿着判决书,一字一句地当众读出来。

拿到无罪判决书后,他还模糊地意识到,一家人应得到一份赔偿,“自古以来说人命关天,不可能一份判决书就把错误消了。”但法院对赔偿一事始终没有明确回复。在这期间,有同乡拉他去天津做买卖。刘青水说,他没有一刻忘了父亲的案子,改判后也一直希望上诉要求正式赔偿。只是在法院陆续碰壁,找了几个律师都说没办法赔偿,他无计可施,“确实泄气了一段时间。”

日渐顺遂的生活也将心里的刺磨得圆钝。他在天津干得不错,开了个食品厂,最巅峰时期,厂里雇了100多名工人。1991年就买了一辆小汽车。旧照片里,他穿着时髦的呢子大衣,头发用发蜡梳得整整齐齐,眼睛神采奕奕。

挣了钱后,他在村里给学校捐课桌,捐钱修路。一年干旱无水,他出钱给村里打了一口水井,村里特地给他造了一块牌匾,黑色底上描着,“赠给刘青水同志”,中间是四个方方正正的金字,“兴水利民”。牌匾至今保存在家里阁楼上。他不再是那个被取笑的,认为自己没有未来的孩子。父亲案子的阴影似乎一度消失在他的生活里。

但这都是过去的辉煌了。村子正日渐衰落,青壮年纷纷离家。知道当年案子的人也老的老,死的死,当初举报父亲的妇女主任半年后因为难产去世了,母亲在1997年也去世了,法院调查的工作人员要么早已经调走退休,要么已经八九十岁,话都说不利索。

刘青水也老了,和照片里意气风发的青年相比,整个人缩水了一大圈。他的事业在1997年前后也走起了下坡路,勉强又撑了十来年,到后来挣的不如赔的多,最终彻底关掉了食品厂。

很难得出一个具体的时间节点,但厂子关闭后,刘青水的时间多了起来,更能集中处理父亲案子的赔偿问题。两个姐姐支持他,但她们已经有自己的家庭,没法做更多事。弟弟从卫校毕业后在医院工作,会给他经费支持,和他一块讨论找律师、案例等问题,但对外代言,奔波申诉,几乎都由刘青水一人包办,“他要忙工作,不像我。”

他说心里的刺没有拔出来,“脑子一闲下来就想这个事。”

●收到无罪判决书后,刘青水请的戏团合影。李晓芳 摄五年前,他在老家碰到自己过去的班主任张老师,张老师后来去了县里纪委监察委员会工作。他又提起赔偿的问题,张老师很支持他,动笔替他写了一份申诉信。信件寄往各个法院,没有回应。一直到2019年,他去上访,一位接待人员告诉他:你可以上诉,先准备好案件材料去立案。刘青水很懊悔,“我们一直不知道要立案,我一普通老百姓谁经过这事儿。”

立案必须有1960年最初的判决书原件或复印件。刘青水所在的村子经历了行政区域划分的改变,有两年时间,刘青水就在两个村里不断奔波,“找这个法院调档案,又被踢到另一个法院。”

到了2021年初,在当年复查案件的法官的帮助下,刘青水才在临猗县人民法院拿到相关卷宗,随后向当年作出判决的万荣县人民法院申请国家赔偿。

但一路诉至山西省高级人民法院,三次上诉皆被驳回。法院驳回的理由是一样的:经审查,《国家赔偿法》于1995年1月1日起施行,不溯及既往。本案中,侵权行为发生在1994年12月31日以前,故不适用《国家赔偿法》的规定。

刘青水不能接受,“我们一家过去受的伤害不算了吗?”

刘青水的代理律师曾鸣介绍,“1954年宪法,包括民法通则对类似案件有一个宏观上的规定,国家机关及其工作人员在行使职务过程当中,给公民造成损害的,应当进行赔偿。但1995年之前,没有具体的量化标准,比如被关押了三年五年是怎么赔偿,被判了死刑又该怎么赔偿?”

曾鸣表示,“该不该赔偿这个问题我认为没有争议,如何赔偿是不是能有更好的方式,比如参照当年的人均工资等等。”

刘青水至今遗憾,因为父亲案子的影响,当年他只能到农业社干活,而不能上高中。他的同学里,许多人后来考了大学,有人去了医院工作,有人在学校当上了校长,混得最好的一个,成了市级干部。

过去还在做买卖时,他觉得自己也不差,“他们不小看我。”这些事业有成的老同学们拉了个微信群,把他也拉进去了。可现在呢,老同学们也退休了,还能被人尊敬地喊着这总那总,退休工资每月能领一万多元。免不了产生对比,如今,他只是一个在家带孩子的老头,每月退休金只有一百来块。“但我当时成绩比他们都好。”他很久不在微信群里说话了。

妻子一直不太支持他。从2018年重新开始申诉后,他前前后后在案子上也花了十几万,其中有被骗的,他找“媒体”报道,对方告诉他得先交钱。还有各种人情来往,刘青水有点不好意思地说,“托人办事,得请吃个饭啊。”妻子认为,官司打来打去,只会是同一个被驳回的结果,根本不会有回报。刘青水也不辩驳,只是不怎么和妻子说申诉的事了。

三个孩子倒是不阻止他申诉,他们从小就听父亲讲过爷爷的案子。但刘青水也不敢和孩子们要钱打官司,“他们有自己的家庭。”他只能偶尔打零工,或者靠弟弟借些钱,一年一年地坚持着提出申诉,要求赔偿和道歉。

他对父亲其实没有更多记忆了,“他去世的时候我才4岁。”家里也没有遗物,父亲死前只留下一张照片,是和大姐的合影,文革时期,唯一的照片也被烧了,“我和弟弟就不记得父亲的模样。”刘青水对父亲的印象只有那桩“冤案”,他听老人说父亲当年被绑在广场的柱子上,公开枪决;他听母亲反复诉说父亲的冤屈;2011年他为父亲重新立墓碑,写在碑上的也只有那桩案子。

有人跟他说过,算了吧。他头一扭,嘴巴抿起,“我放不下。”他曾经以为,过去的人老的老,死的死,父亲的案子似乎也会被慢慢淡忘。但前几年回到老家,村里一个青年人和他闲聊,随口提了父亲的案子。他不能接受,“年轻人怎么会知道,肯定是他家里人跟他说的。”没人在他面前说过不是,但背地里呢?他不敢想象。他认为,只有成功获得国家赔偿,再次替父亲证明无罪,事情才能最终被解决。

他还在准备继续上诉。刘青水没有什么爱好,同一个小区的老头常会聚在一起唠嗑、下象棋,他不想融入,也觉得没意思。他把为父亲追讨赔偿当作自己晚年最大的目标和事业,“我这一辈子就为这个家庭奉献,以前忙着挣钱,不能闲下来,我没有父亲,闲下来就没钱了。现在这事就是最大的事。”

他想过,如果上诉成功,拿到了赔偿,就在村里搭个舞台,把当年为父亲唱《窦娥冤》的剧团请回来。他会请他们重新编写一个剧目,将他这40多年为父申冤的经历全写进去,“就为唱声势嘛,让大家都知道,你看我父亲确实是冤枉了,国家还给我赔偿道歉了。”他微微眯起眼睛想象,顿了片刻,客厅的时钟在发出嘀嗒嘀嗒的声响。