1979年暑假,查湾村放了一场露天电影,《铁道游击队》。

村民们早早地占好了位置。人群里,有15岁的查海生和他的弟弟们。

人们聚精会神地看着。然而,当电影里出现火车的时候,观众席忽然冲出了一道兴奋的声音:

“过几天我也要去坐火车了。”

这道声音,划破了当下的宁静,也划破了查湾村向来的平静。

查海生是查湾第一个坐火车的人。

火车的铁轨,是一条让查湾人向往不已的道路。因为,它连接着未知的、先进的物质文明世界。

15岁的查海生要坐火车去北大上学,这成为查湾的大新闻。

大家给他投射一种近似“全村的希望”的目光。

但是,10年后,沿着铁轨回到查湾扎根的,却是25岁诗人海子的骨灰。

▲海子(1964-1989)。图源:网络

到北大

在前往北京的火车上,海子是兴奋的。

他穿着父亲缝制的中山装,拎着母亲做的花棉被,随着火车汽笛响起,向前来送别的父亲招招手,以示告别。在兴奋中,他甚至没有听见父亲的叮嘱:“到北京就写信。”

此时此刻,这名15岁的少年,看着窗外逐渐陌生的景色,对未来充满期待。

他的期待自然没有落空。

“北大是所名不虚传的大学,我在这里生活、学习得很愉快。”(海子家书)

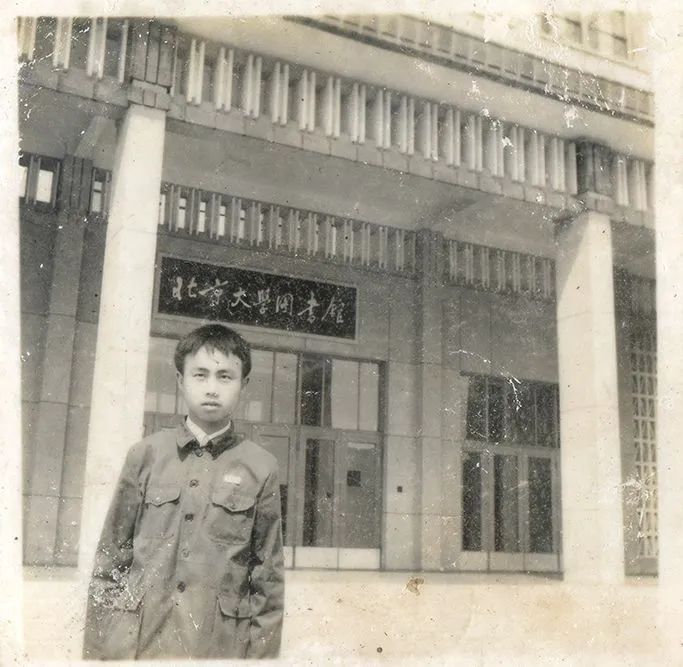

▲海子北京留影。图源:网络

海子就读的是北京大学法律系。

关于这个选择,与他个人是没什么关系的。

在考上北大以前,海子其实只是一个单纯的学习成绩好的孩子。他按部就班地学习,取得优异的成绩,接受着来自各方的安排:

最开始读的是理科班,但由于学校考虑到文理学科协调以及高考成绩,便把海子改到了文科班。

对此,他只为父亲一句“是不是你学习不好才被转班”的误解而伤心,并没有丝毫的抗拒。

成为安庆地区文科状元后,原本是听从别人的建议报考复旦新闻系,但后来又听从另一方的建议报考了北大法律系。

不管是哪个选择,海子都没有异议。因为他心里也没有明确的兴趣方向,对未来的一切很模糊。

▲北大法律系七九级二班合影,前排左二为海子。图源:网络

在离开查湾村以前,海子一直是个这么“乖”的人。

但到北大后,一切都不一样了。

20世纪80年代初,处于转型期的中国,是一个诗意盛行的社会。诗人西川后来回忆说,那时候你不写诗,真是个傻瓜蛋,全都写诗。

丰富的“朦胧诗”喷薄而出,北岛、舒婷、顾城等人的诗歌,改变了过去单纯描摹现实的传统诗歌样式,转而把诗歌推向了探求人生的方向。这种在人道主义基础上建立起的对“人”的关注,与人们内心的渴求是一致的。于是,人人写诗,尤其是青年。

而80年代初的北大,根据海子的好友陈陟云的回忆,简直就是诗歌的北大。

海子就是在这样的氛围下,接触上诗歌的。

那是他大三的时候,1982年。

海子先是看室友刘广安写的诗被同学朗读,受到同学的批评、攻击以及赞赏,十分羡慕,想着自己的文笔也不赖,于是偷偷地在自己的笔记本里模仿别人,写下自己的诗作。

直到有一天,刘广安看到海子的诗作,发现海子写的诗比自己的好,便把海子推荐了北大最有名的文学社团,五四文学社。

尽管海子最后并没有加入,但通过文学社认识了许多重要的朋友,又在不断的交流中,往诗歌的道路越走越深。

▲海子在北大图书馆前留影。图源:网络

海子与诗歌,是恰到好处的碰撞,在最好的年华遇见了对方。

有人觉得这是一场不幸的相遇,但于海子本人而言,倒也未必。

在过去三年的学习生涯中,海子始终专注于阅读。其一是他瘦小的身材,让他减少了对体育活动的参与;其二是拮据的经济条件,让他不会有过多的娱乐活动。更何况那个年代是如此单纯,学习氛围浓厚。

认识骆一禾的时候,骆一禾就曾惊叹于海子涉猎书籍范围之广。

而海子因为法律专业的学习,也早早地进入到黑格尔等人的哲学世界中。西川曾回忆过,当年与海子的初次认识,正是海子在谈话中提到黑格尔让他产生了一种盲目的崇拜之情。

海子的阅读积累很深、很广,这大概也是他体内诗性慢慢觉醒的原因之一。

不知不觉,马上要毕业了,海子决定要留下一些文字纪念作品。于是,在几位同学的帮助下,海子的第一本油印诗集《小站》诞生了。这本册子数量不多,只分给了海子的一些诗友,但同学们争相传阅,大受震撼。

为此,骆一禾专门在五四文学社为海子搞了一个讨论会,让更多的人认识了海子。

我年纪很小

不用向谁告别

有点感伤

我让自己静静地坐了一会儿

然后我出发

背上黄挎包

装有一本本薄薄的诗集

书名是一个僻静的小站名

——海子《小站——毕业歌》

在毕业这件事上,终于是海子自己做了选择。

1982年秋天,海子在石家庄中级人民法院实习,快结束时,他给父母写信征求自己的毕业分配去向意见,一共是三个选择:安徽省司法厅、南京中级人民法院和中国政法大学。

父母的意见是让他到安徽省司法厅,因为离家近。而后来,我们都知道海子去了中国政法大学的校刊编辑部。

当时他的解释是,“一开始要求到地方工作,以后想调换大城市就比较麻烦,但从首都北京调往地方城市就相对容易多了”。父母想想也对,就遵从了他的意见。

但1989年过年时一次醉酒后,海子吐露说,也许当时的选择跟实习时的一宗离婚案有关:丈夫出轨,妻子不同意离婚,按照以往的判决不能同意离婚,但由于男方背景强大,最后法院还是判离了。这让海子感到不满与困惑,他似乎没有办法平衡多年的理论学习和社会实际情况的矛盾。

也有的说法是,他舍不得远离北京的诗歌圈。

反正最后,他来到了昌平,中国政法大学的新校区。

到昌平

1983年9月12日《中国政法大学校讯》第四版,刊登了海子写的《寄语新同学》,里边说:

“年轻的朋友,实现理想,要立足于现实,认清自己的使命,找到奋斗的支点。”

此时的海子,也是一名要好好工作的青年。

拿到人生第一笔工资后,海子首先汇给了家人,附上了简短的两句话:爸爸妈妈,你们好。已发工资,现寄60元给你们。望保重身体,祝全家安康。

这60元整,又让查湾村不平静了。按弟弟查曙明的说法,这件事成为了当时纯朴的村民教育自己儿女的样本:“查裁缝的大儿子在北京某大学工作了,吃公粮啦,还给父母汇款了。”

家人感到很幸福,于海子而言,似乎也终于做到了一直以来渴望的“争气”。

但这只是面向查湾村的兴奋。

实际上,海子的心已慢慢陷入到了诗歌,还有爱情里。

▲海子。图源:网络

1984年9月,海子调入政治系哲学教研室工作,平时给学生上关于美学的课程。

对于这次变动,海子不见得很兴奋,因为这并不是他擅长的:

单翅鸟为什么要飞呢

我为什么

喝下自己的影子

揪着头发作为翅膀

离开

也不知天黑了没有

穿过自己的手掌比穿过别人的墙壁还难

单翅鸟

为什么要飞呢

——海子《单翅鸟》,1984年9月

海子工作后一直在写诗,也会参与一些诗歌活动。

1984年冬天,在学校星尘诗社的一次诗歌朗诵会上,海子在学生的要求下朗读了自己的诗歌《历史》。

公元前我们太小

公元后我们又太老

没有谁见过

那一次真正美丽的微笑

但我还是举手敲门

带来的象形文字

洒落一地

——海子《历史》

朗读完毕,座位旁的一位女同学主动和他聊起天来。

后来,他们恋爱了。

这是海子的初恋,一位来自内蒙古的姑娘,父母都是高级知识分子。女孩对诗歌颇有兴趣,也因此与海子坠入爱河。

我曾和你在一起

在黄昏中坐过

在黄色麦田的黄昏

在春天的黄昏

我该对你说些什么

——海子《给你》

但诗意的爱情,很快就遭到了现实的冲击。

大约是寒假,女孩的父母知道这段恋情后,对海子的农民家庭出身表现出鄙夷之情,他们不容许自己的女儿同一个一穷二白的诗人在一起。随后,女孩开始跟海子有了隔阂,但海子还在默默坚持。

在坚持中,他一直经历着物质压力的煎熬,他不得不直视自身贫穷的处境。这种目光也许是凶狠的,灼烧得他无处可逃。

生于1964年3月24日的海子,作为一个六口之家的长子,一直对饥饿有着不可磨灭的记忆:不论是尚在襁褓就要靠父亲央求买到的红糖“续命”,还是小学后除了读书就是替家里干农活、到生产队里赚工分。查湾村一直是贫穷的。

物质的匮乏不仅贯穿了他的童年,如今还将继续贯穿他的一生。

两年后,1986年,这段感情还是永远地结束了。这次失恋,对海子的打击极大。

在11月的日记里,他提到了自杀:

两年来的情感和烦闷的枷锁,在这两个星期(尤其是前一个星期)以充分显露的死神的面貌出现……我坦然地写下这句话:他死了。我曾以多种方式结束了他的生命。但我活下来了,我——一个更坚强的他活下来了,我第一次体会到了强者的尊严、幸福和神圣。

虽然在日记里,他说,他将大踏步前进。

那只是他大踏步奔向了诗歌。

海子曾在食堂里告诉别人:“我要写一万行的长诗歌,把中国神话都写进去。”

不过,他对长诗的探索和执着,又让他陷入了另一种精神的波动。

1987年5月,北京作协举行西山会议,在会议上,有人罗列海子“搞新浪漫主义”“写长诗”两项罪名,这让海子感到伤心。

“我写长诗总是迫不得已。出于某种巨大的元素对我的召唤。”(海子《辩解》)

有人在自己的文章里说海子,“现在是我的朋友,将来会是我的敌人”。这让海子伤心得跑到骆一禾那里哭了一通。诗人卧夫说:“海子的诗人身份处处受到质疑,导致他的诗歌不仅受到冷落,在北京诗歌圈甚至被贬得一无是处,这使他的惯常思维屡受重创。”

孤独是一只鱼筐

是鱼筐中的泉水

放在泉水中

……

拉到岸上还是一只鱼筐

孤独不可言说

——海子《在昌平的孤独》,1986年

在昌平的他,一日比一日孤独。

这种孤独也有生动一点的说法。

某一天,海子走进昌平一家饭馆,对老板说:“我给大家朗诵我的诗,你们能不能给我酒喝?”

饭馆老板说:“我可以给你酒喝,但你别在这儿朗诵。”

在昌平总是孤独。他得想办法如何继续扎进诗歌的怀抱里。

1985年,好友西川历时半年完成了一次长途旅行,穿过了沙漠,穿过了草原,写下了《在哈尔盖仰望星空》这首名作。

海子看到后,羡慕极了,于是,他决定也要坐火车往西边走,去见识“实体”。这一次去得并不远,但让他开始明白远行对自己诗歌写作的重要性。

对海子至关重要的,该是后来两次入川入藏,尤其是西藏。

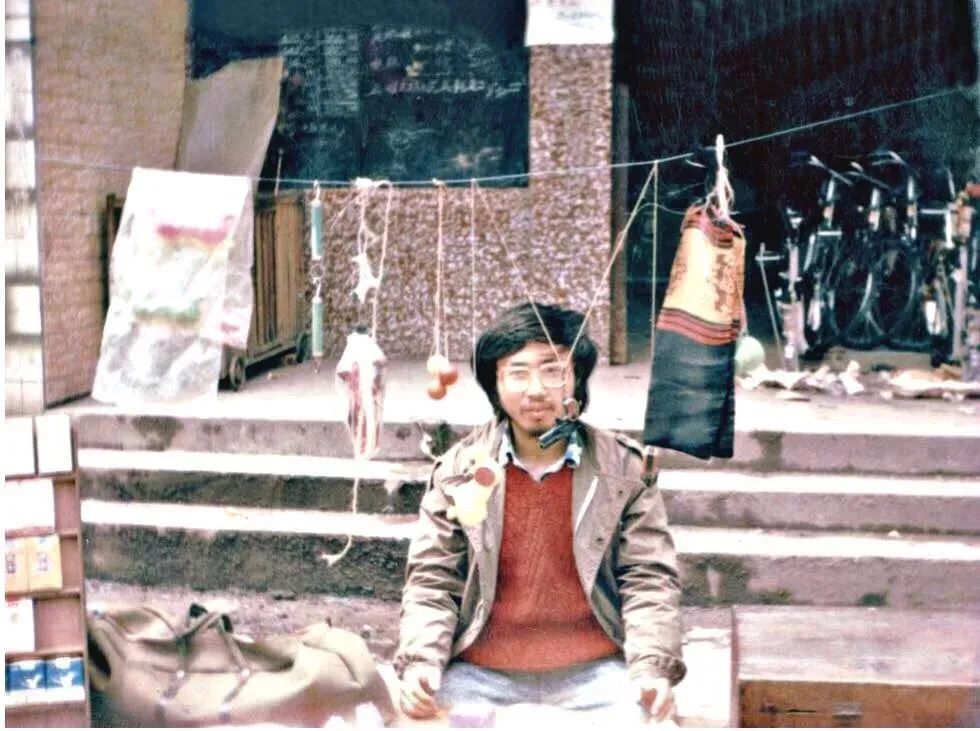

▲海子出游。图源:网络

1986年暑假,海子乘着火车,从北京直达青海西宁,然后沿着西宁-青海湖-格尔木-拉萨这样的路线行走,回程时则又绕到了祁连山、嘉峪关、呼和浩特等。

这一次远行,海子如此形容:

“我的梦在海拔4000米的高原结出了幸福的果实,那是我的梦,那是我自己的果实。”

这一趟西部之行,开阔了海子的视野和胸襟。12月,他写下了很多有关西部的诗歌——《北斗七星》《黄金草原》《九月》等。

这些充满海子独特生命体验的游历诗,为中国当代诗歌增添了许多亮色。

目击众神死亡的草原上野花一片

远在远方的风比远方更远

我的琴声呜咽 泪水全无

我把这远方的远归还草原

一个叫马头 一个叫马尾

我的琴声呜咽 泪水全无

远方只有在死亡中凝聚野花一片

明月如镜高悬草原映照千年岁月

我的琴声呜咽 泪水全无

只身打马过草原

——海子《九月》

1988年7月,海子第二次往西藏里跑。

但这一次,他的状态跟两年前又大不相同。

当时跟海子在西藏文化宫大院碰面的唐晓渡回忆说,海子的目光“不是那种坚定、平和的,而是清澈而迷茫的目光,他看你的时候不会在你的身上聚焦,好像是绕过你看到你的背后。他一直沉浸在自己的状态中”。

在这此远行中,海子写下了一首极其著名的诗歌:

姐姐,今夜我在德令哈,夜色笼罩

姐姐,我今夜只有戈壁

……

姐姐,今夜我不关心人类,我只想你

——海子《日记》,1988年7月

里面的姐姐,应该是他要去拉萨见的因诗歌《我的太阳》名满天下的女诗人H,他为同时有人找到“太阳”意象而兴奋、着迷。

但见面以后,H拒绝了海子。海子又一次遭到了挫败,多少对他的情绪产生了一些影响。

后来,他在西藏看了天葬,捡了一些佛像带回北京。

从西藏回来后的海子,上课不再对学生谈诗了,而是聊佛教的内容,聊他去西藏的见闻,比如一个喇嘛当众用利刃切开自己的腹部,整理肠子肚子后又缝回去,一滴血都没流。也聊他气功的“小周天”练通了,这一点他早在两年前也给西川展示过。

同学们觉得这个老师很神秘,但上课很不有趣,只是拿着书或讲义念一段,让大家记一段。

他对第二次西藏之行的亢奋不仅体现在课堂上,也体现在朋友身上。他神采奕奕地对常远说从西藏“偷”回了一尊练功用的本尊佛像;跟孙理波拿着一本西藏风情大画册,一边翻一边讲。但朋友们都未对这种不寻常的亢奋产生怀疑。

这两年其实还发生了一些事。

在初恋离开后,海子又相继与几位女性产生了感情,但全都无疾而终。海子需要的感情是什么样的?估计他也没想明白。

还有,他的身体也出现了明显的问题,出现了幻觉、幻听情况。有的人归结于海子练的“气功”,这是80年代人体科学研究(特异功能研究)热潮中的其中一股。

他因诗歌、感情上的不如意愈发地依赖酒精,试过在酒馆里和别人打架。

海子的精神状态,确实越发地不妥了。

他的生命从这时开始仿佛按了加速键,在迅速消亡。

诗人的用脑过度。