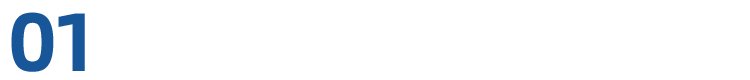

宋朝与元朝的终局之战,在大陆最南端的珠江上展开。

公元1279年,南宋流亡小朝廷被元军从粤东沿海追击至珠江入海口的崖门水道。

崖门,是珠江八大口门之一,东有崖山,西有汤瓶山,犹如一座半开半掩的江海之门。

元军在汉人将领张弘范的率领下水陆并进,大举进攻宋军。

宋军腹背受敌,全面溃败,护卫宋帝赵昺[bǐng]的左丞相陆秀夫知道大势已去,背着8岁的赵昺投海殉国。宋将张世杰带领的残部漂流至阳江螺岛,遭受元军与风浪的无情打击,樯倾楫摧,舟覆人亡。螺岛,从此被改名为“海陵岛”,即海上陵墓之意。

此战,宣告了南宋政权的灭亡,10万南宋军民投海或战死,江水被精忠的赤血染红。战后,元军将领张弘范在崖山上刻石,题上“镇国大将军张弘范灭宋于此”12个大字。直到明代,人们同情宋朝忠臣的遭遇,才将石碑上的题字磨去,改为“宋丞相陆秀夫死于此”。

珠江,古时指广州到入海口之间的一段水道,在现代地理学上则是西、北、东江以及珠江三角洲上各条河流的总称,其年径流量为黄河的7倍,也是中国长江以南最大的水系。

在历史上,珠江流域长期扮演着历史边缘的角色。

但是,翻开史册聆听,会发现这条南方巨龙奏响的乐章,始终铿锵激昂:源自珠江的中国禅宗,与儒学、道教交相辉映;天下动荡之时,南宋与南明在这里浴血奋战;近代,觉醒的民族意识在珠江上奔流;改革开放后,珠江三角洲勇立潮头,独领风骚。

珠江,早已不是历史的配角。

历史地理学家谭其骧说:“任何时代,都不存在一种全国共同的文化。”

先秦时期,珠江流域分布着被称为“百越”的多个部落。其中,今广西、海南以及越南北部的称“骆越”或“西瓯”;在今广东北江、西江、东江一带的称为“南越”。此外,珠江流域西江上游的北盘江,还有古老的濮人分布。

当时,珠江流域遍布森林,充斥瘴气,是毒蛇、猛兽繁衍的乐土,也是野象、鳄鱼分布的地盘。珠江一带自古多象,盛产象牙,后来秦朝在今粤西、桂南设立象郡,便是以此地的象为名。这种象其实是现在所说的亚洲象,常栖息于珠江流域的山谷与河边。

《淮南子》说,秦始热衷于收藏岭南的象牙、犀角、翡翠与珠玑等珍宝。于是,秦灭六国后,秦始皇“南征百越之君”,派屠睢率领50万大军,兵分五路,攻打岭南。

在被纳入中原王朝历史的过程中,珠江流域展现出了别具一格的彪悍属性。

秦尉屠睢的大军翻越南岭,乘坐楼船,席卷而来。秦军主攻的目标是南越与西瓯,其中,取道湘桂走廊的西路大军,在今广西一带与西瓯人展开厮杀,并处死了西瓯的首领。

愤怒的西瓯人凭借地势与秦军展开游击战,白天躲在深山密林之中,与飞禽猛兽同处,到了夜晚,用平日里渔猎的弓箭、短刀对秦军发动突袭。

曾经在中原百战百胜的秦军,面对西瓯人的夜袭措手不及,主帅屠睢中箭阵亡,秦军将士“伏尸流血数十万”,活下来的士兵从此不敢掉以轻心,几年间人不卸甲,箭不离弓。随后,秦始皇又派任嚣、赵佗收拾屠睢的残兵败将,对岭南进行第二次征伐。

秦朝平定岭南的战争历时数年,中原的战火第一次蔓延到珠江流域,也首次将珠江与长江、黄河流域联系起来。

由于珠江流域山岭崎岖,运输困难,秦朝的监御史禄为了打通湘、漓二水,解决军队给养问题,率领十万军工在开凿运河。

这条运河史称“灵渠”,分为渠首、北渠与南渠三项工程,位于今广西兴安县境内,从湘江与漓江的崇山峻岭之间劈山而出,将长江水系与珠江水系联结起来,从而使其与淮河、黄河等水系构成一个统一的运输网络,岭南与中原的交通往来从此更加便捷。

有了这条从中原直通岭南的水道,秦朝的援军和粮饷源源不断地运达前线,扭转了战局。

▲桂林兴安县灵渠。图源:图虫创意

秦始皇三十三年(公元前214年),秦军终于平定岭南,将珠江流域划入大秦的版图,秦朝在此设南海、桂林与象郡。

南海郡的范围,东南临南海,北接南岭,西至今广西贺州,包括今珠三角、粤东、粤北和粤西部分地区。从秦朝到汉初,南海郡的郡治番禺(今广东广州)是珠江流域的政治中心。

秦末乱世中,赵佗凭借戍守岭南的秦军割据一方,以番禺为都,建立南越国。在赵佗的统治下,南越国“甚有文理”,华风日兴,越人之间相互攻击的旧俗也得到制止。

此前,任嚣、赵佗一改屠睢时期的压迫政策,主张“和辑百越”,缓和与越人的矛盾。从中原派来戍守岭南的官吏、士兵、商贩、奴隶、逃犯与越人同处杂居,开发岭南。在任嚣的请求下,秦朝还征派了一万五千名无夫家的女子南下为戍边将士缝补衣服,实际上是让她们与将士们婚配。

这是中原人口第一次大规模南迁珠江流域。

南越国的割据长达93年。按照宋代人的说法,珠江的得名也始于这个时期。

相传,南越王赵佗在位时,有个波斯商人偷了其他国家的一颗价值连城的镇国宝珠,逃到番禺贩卖,后被国人发现,以重金赎回。但就在归国途中,一时狂风大作,白浪滔天,宝珠跌江中,化作一块圆形巨石,称为“海珠石”。

这个故事充满浪漫的神话色彩,却说明,珠江的得名与江中的海珠石息息相关。现实中的海珠石,是以前珠江河道中的巨型礁石岛,又名海珠岛,宋时该石仍居江心,后因河道泥沙冲积,逐渐与珠江北岸陆地相连。

南越国对开发珠江流域功不可没,而秦汉时期的这次历史性大进军,也以南越国的灭亡宣告完成。

汉武帝元鼎五年(公元前112年)秋,汉军在伏波将军路博德、楼船将军杨仆等率领下,兵分五路,攻打南越国。

历时一年多的战争结束后,岭南重归中原王朝版图。汉武帝在南越国故地分置南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南、珠崖、儋耳等九郡。

南越国平定后,汉武帝又乘势征服西南夷,从而使珠江上游的南、北盘江流域也划归大汉王朝的统治之下。

汉武帝知道,赵佗家族在岭南的统治深入人心,为了分化南越的势力,他将珠江流域郡县的中心,从南海郡的郡治番禺迁徙到了苍梧郡的郡治广信。

广信,取“初开粤地,宜广布恩信”之意。这座后来被历史淡忘的小城,大致位于今广东封开县与广西梧州市的交界地带,为桂江与贺江汇入西江的地域。

后来,广信逐渐发展为两广的分界,广信之东称为“广东”,广信以西称为“广西”。宋代之后,两广中的“广”,指的就是广信。

随着秦汉时期中原文化与岭南土著文化的初次交融,珠江文化正式登上历史舞台。

哲学家黑格尔说:“水性使人通,山性使人塞。”

从现代地理学来看,珠江并不是单一的河流,其横贯中国南部的滇、黔、桂、粤、湘、赣六省,没有同一的发源地,也没有统一的河道,有东向之流(西江),有西向之水(东江),也有自北向南入海的江流(北江)。

珠江的三大干流西江、北江、东江本为互不相关的独立河流,因珠江三角洲尽得三江交汇、沟通江海之利,才联成一个统一的珠江水系。合而为一的珠江,又在奔流入海时形成八门夺海之势(虎门、蕉门、洪奇门、横门、磨刀门、鸡鸣门、虎跳门、崖门),如群龙戏珠,打破了山川封闭的藩篱,开拓出一片广阔天地。

珠江流域各河段文化存在差异,但总体上民性灵巧,尤其是下游和珠江三角洲,面朝大海,水量充盈,宽广坦荡,以商业文化和海洋文化为主要特色,尤其善于吸收外来文化。

明末清初的广东学者屈大均说,珠江文化“始然于汉,炽于唐宋,至有明乃照于四方焉”。中山大学教授黄伟宗认为,屈大均所言正是珠江文化在秦代之后的三个发展阶段:

第一时期,是汉代,珠江文化开始形成的时代,以广信为中心地带。

第二时期,是唐宋兴盛的时代,以肇庆、曲江、广州为中心地带。

第三时期,为屈大均所处的明清时期。

此外,黄伟宗提出,珠江文化的第四时期,在近代以后,即清末民国时期,第五时期则是上世纪80年代改革开放年代。

江山代有才人出,不同历史时期的珠江,各有其代表的文化意识与人物。

汉代,有“史在苍梧”之说,西江流域为古苍梧国所在,也是两汉时期岭南的文化中心。

汉朝将岭南的政治中心从番禺迁至广信后,广信凭借三江交汇、四方辐辏的地理区位优势,使中原、吴越、荆楚等文化在这里不断交流、融合。

正如历史学家罗香林所说:“各种学术思想的发展,多数在人才聚集的区域。秦和西汉国都均在西安一带。关中为当时国都的外围,人口比较密集,故当时中国的学术思想,都总汇于西安,以至关中各地。

此时广东与中原的交通,亦以西安为中心,由西安经汉中沿汉水南下,至洞庭湖,濒湘江而至粤桂交界。

中原的学术思想,由此交通孔道,向广东传播。东汉时代,印度佛教,以至海外各国的文化,亦多自越南河内以及广东的徐闻、合浦与番禺等地的港口传入,而扼西江要冲的封川,就是汉代交州刺史的驻地及苍梧郡治的广信。”

东汉末年,广信人士燮[xiè]到京城洛阳求学,研习《左氏春秋》,成为经学大师,后来返回岭南,弘扬儒学。

交州刺史被强盗杀害后,此时已回乡任职的士燮借机上表朝廷,与家族中的士壹、士武等各领合浦、徐闻、南海等地官职,此后治理岭南长达40年之久。

士燮将在中原习得的儒学思想传播到珠江流域,遂使文风渐盛,吸引了大批学者陆续南迁(“中国士人往依避难者以百数”)。在官事之暇,士燮还亲自到当地学校教授土著居民汉语、汉字,如宋代《殊域周咨录》所说,士燮“取中夏经传翻译音义,教本国人,始知习学之业”。

汉末三国,诸侯纷争,占据长江中下游的孙吴政权崛起后,孙权积极笼络士燮,迫使岭南臣服。士燮死后,孙权继续吞并岭南,实行“交广分治”,将汉朝设置的交州一分为二,以合浦以北的四个郡(今广东省大部和广西、湖南的部分)为广州,以南诸郡为交州,士氏家族受到打击后,渐渐人亡政息。

除了士燮之外,两汉时期的珠江流域,还涌现出了陈钦、陈元父子以及牟子、虞翻等文化大家。

有学者认为,广信作为珠江文化中心的辉煌地位,兴起于两汉,直至唐朝初年才被广州等地取代。

唐仪凤元年(676年),禅宗六祖惠能来到广州法性寺(即今光孝寺),恰逢另一位法师印宗正在讲涅槃经。讲了一半,有两个小和尚在争论幡随风而动的缘由,一人说风动,一人说是幡动。

此时,惠能站出来说:“不是风动,不是幡动,乃仁者心动。”

梁启超说:“(中国传统文化)实以南北中分天下,北派之魁,厥惟孔子,南派之魁,厥惟老子。”黄伟宗认为,梁启超这句话指出了中国古代文化的地域差异,如果说,儒家孔子是黄河文化的代表,道家老子是长江文化的代表,那惠能发扬光大的禅宗,就是珠江文化的代表。

中国禅宗起源于珠江。南朝梁武帝时(502年-549年),菩提达摩从印度航海来到广州,他后来被称为中国禅宗的始祖,广州至今保留了他登岸的史迹,称为“西来初地”。

唐贞观年间,惠能出生于珠江流域的新州(今广东新兴县),三岁丧父,由母亲一手带大,青年时靠卖柴度日。

禅宗的主要思想是“顿悟”。有一日,惠能突然有所领悟,于是辞别母亲,到湖北黄梅向五祖弘忍求教禅学。

后来,弘忍年迈,让弟子们各写偈语,从中选择优秀的门生作为继承者。

大弟子神秀写道:“身是菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,莫使有尘埃。”

惠能针对这几句偈语,得出另一番见解,写下:“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。”日后惠能回到岭南,在广州对“风幡之论”的阐释,恰是这段偈语的延续。

弘忍赏识惠能,传位于他,是为禅宗六祖。惠能南归后,经粤赣交界的大庾岭,来到曹溪之畔的曲江南华禅寺发展禅学。后来,唐代珠江流域走出的另一位文化名人张九龄开辟梅关古道,五岭南北天堑变通途,文化交流也更加频繁。禅宗由此进入兴盛时代。

到了宋代,佛教禅宗与儒家、道教并驾齐驱,广传天下,王安石、苏东坡、陆九渊等人物都深受禅宗的影响,从中也可见长江、黄河、珠江文化的合流。

屈大均说珠江文化“炽于唐于宋”,这个”炽“(兴盛)的时代,正是属于惠能与禅宗的时代。

禅宗在珠江流域落地生根的同时,珠江的商业文化也得到进一步繁荣。

从珠江入海口出发的”广州通海夷道“,可航行到波斯、阿拉伯(大食)、天竺(印度),乃至非洲东海岸,这条历史悠久的海上通道成为”海上丝绸之路“的主要路线之一。

唐朝在广州设市舶使,之后的宋朝也在广州设立市舶司,珠江一带的港口外舶云集,在当时东南沿海的商港、巨埠中,“三方唯广最盛”。在广州的外围,还形成多个商业城镇,如顺德逢简、香山古镇、新会小岗、南海佛山等。

▲顺德逢简水乡。图源:图虫创意

在岭南人民的经营下,珠江流域逐渐摆脱了贫穷落后的状态,大一统的观念也早已融入珠江文化中。

自秦汉以来,南下汉人在珠江的怀抱下成长,产生了不同的民系,也形成了文化的转移与融合。现在珠三角广府系所说的广府话(即粤语),便是吸收了古汉语与古越语的方言。

珠江流域承担起了传承中原文化的使命,这种宿命感在宋元的崖山决战中达到高潮。

当元军对南宋小朝廷紧追不舍时,被俘的宋丞相文天祥也被押至崖山前线。船舶经过珠江口伶仃洋(零丁洋)时,文天祥面朝波涛滚滚的江面,写下了名垂千古的《过零丁洋》:

辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。

山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。

惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。

人生自古谁无死?留取丹心照汗青。