1982年,阿根廷总统加尔铁里扬言:“主权问题不能再拖延下去了!”

为了夺回马尔维纳斯群岛(英国称福克兰群岛),通过政变上台的加尔铁里向英国宣战。

马岛的主权之争由来已久,阿根廷人认为它是葡萄牙人率先发现的,而英国人认为自己才是这片土地的发现者。18世纪,马岛由西班牙占领,阿根廷独立后,宣称继承西班牙对马岛的主权,但英国政府毫不理会,出兵占领了马岛。英阿两国对马岛主权进行了多次谈判,皆无果。

1982年爆发的马岛战争历时74天,以阿根廷军战败告终,英阿两国之间的仇恨种子就此埋下。

四年后的1986年世界杯,马拉多纳带领的阿根廷队与“三狮军团”英格兰队在1/4决赛狭路相逢。

比赛中,马拉多纳先用“上帝之手”打入了一粒争议进球,3分钟后,他从半场得球后带球突破,又打入一个“世纪进球”。是役,阿根廷队击败了英格兰队。

▲1986年世界杯,“上帝之手”。图源:网络

这一届世界杯,马拉多纳最终率队成功捧杯。在谈到与英格兰队的那场比赛时,马拉多纳说:“尽管赛前我们说足球和政治无关,但到了球场上,我们满脑子都是为在马岛战争中死去的阿根廷小伙子报仇。”

20世纪以来,民族主义的浪潮席卷全球,有的国家与民族在历经苦难后走向复兴,有的却在动荡不安中陷入沉沦。作为世界第一运动的足球,恰好成为历史的注脚。

四年一度的世界杯足球赛,留下了岁月的痕迹,也见证了世事的沧桑。

▲1986年世界杯,阿根廷队获得冠军。图源:网络

世界杯的创始人,是一位不会踢球的法国老头——儒勒斯·雷米特。

尽管足球运动后来捞金无数,但雷米特是正儿八经的平民出身。他出生于法国东部的一个小乡村,父亲是个杂货商。作为小镇做题家的雷米特,靠寒窗苦读成为一名出色的律师,业余时间还成立了一家足球俱乐部,但他本人最爱的运动是击剑。

雷米特所处的年代,顾拜旦发起的现代奥运会刚刚兴起,但早期的奥运会为了弘扬体育精神,反对将运动职业化,特别是不允许职业运动员参赛。

19世纪末20世纪初,正好是职业足球俱乐部迅速发展的时期,欧美各国相继创办职业联赛。后来为人熟知的豪门球队,大多建立于这一时期,如皇家马德里、巴塞罗那、拜仁慕尼黑、曼联、AC米兰等。

这就出现一个问题,各个俱乐部培养了许多顶尖职业球员,却还没有一项能让他们代表各自国家参加的国际大赛。

1904年,来自法国、荷兰、比利时、丹麦、西班牙、瑞士、瑞典等7个国家的代表,在法国巴黎的一幢房子里成立了国际足球联合会(FIFA)。雷米特日后成为国际足联的第三任主席。

国际足联成立之初,便有了创立世界大赛的想法,但这个计划被第一次世界大战推迟。

战火无情地摧残欧陆,足球为幽暗的黑夜带来了一丝温暖。

1914年的圣诞节,西线战场上出现了广为流传的温情一幕:休战期间,英国和德国的士兵从冰冷的战壕中走出来,各自交换礼物,合唱颂歌,还在战场上踢起了足球比赛。

经过这场战争,雷米特更加坚定了用足球团结各个国家与民族的理念。他想象中的足球带有“天下大同”的浪漫:“借助足球的力量,有一天,人类终会变得风度翩翩,以人为本,信赖彼此,心中没有怨恨,口中也不吐恶言。”

一战结束后,雷米特积极奔走,联合各国足协,号召创立一项代表世界足球最高水平的大赛。

1930年,第一届世界杯应运而生。

第一届世界杯的举办地,选在了位于南美洲东南部的乌拉圭。

这个决定本身就充满政治色彩。

当时,欧洲国家正处于战后恢复时期,却遭遇经济大萧条的打击,穷得叮当响。作为现在足球发源地的欧洲,反而对第一届世界杯热情不高。

在申办首届世界杯时,本来并不富裕的的乌拉圭却表明了豪掷千金的态度,承诺为所有参赛球队提供旅费和食宿费。虽然有乌拉圭的慷慨解囊,以及雷米特的游说,但最终只有法国、比利时等4支欧洲球队决定横渡大西洋,参加第一届世界杯,再加上来自南、北美洲的9个国家代表队,共计13支球队。

▲1930年第一届世界杯比赛场地,蒙得维的亚的“百周年纪念”体育场。图源:网络

此前,乌拉圭人接连获得了1924年和1928年奥运会足球比赛的冠军,是当之无愧的足球强国。直到今日,乌拉圭队仍是除了意大利队与德国队之外,另一支在球衣上绣有4颗星的球队,这象征着其获得的两次世界杯冠军以及世界杯创办之前的两个奥运会冠军,也表明了他们对世界杯的特殊贡献。

1930年7月13日,第一届世界杯在乌拉圭首都蒙得维的亚的“百周年纪念”体育场拉开序幕。

这座球场是乌拉圭为庆祝独立一百周年而建立的。乌拉圭人也将举办世界杯,作为他们建国百年的纪念,以及走向世界的桥梁。

但热情高涨的乌拉圭人迎来了一群同样民风彪悍的客人。

经过半个月的角逐,第一届世界杯决赛,在乌拉圭队与阿根廷队之间展开。

阿根廷和乌拉圭这对邻国隔拉普拉塔河相望,国旗乍一看很像,都是蓝白色条纹为底,上面都有一轮代表“五月革命”的太阳,这意味着两国相似的命运。两国同气连枝,经过了一系列独立战争,摆脱西班牙殖民统治,后来却发生对立,分道扬镳。

两国足球队也成了冤家,从奥运会一直斗到了世界杯。

第一届世界杯时,4万阿根廷球迷高唱着“不战胜则死亡”的歌曲涌入决赛现场,让乌拉圭政府高度紧张,安保人员从入场观众身上搜出了上千把手枪。

决赛中,乌拉圭队以4:2战胜阿根廷队,成为1930年首届世界杯的冠军。

▲1930年世界杯,乌拉圭队的卡斯特罗。图源:网络

比赛进行到第89分钟时,乌拉圭队的“独臂将军”卡斯特罗在接到队友传球后射门,攻入锁定胜局的一球。海克托·卡斯特罗年少时因为一次车祸(一说电锯意外)遭遇不幸,失去了一只手臂,却身残志坚,投身于足球运动,他是首届世界杯中乌拉圭队的关键先生。

随后,乌拉圭的胜利喜悦与阿根廷的失败情绪交织,爆发了一场动乱,来到乌拉圭的阿根廷球迷在邻国大闹,而乌拉圭驻阿根廷大使馆的门玻璃被砸得粉碎,两国足协因此断交数年。

世界杯并没有让兄弟国家更加团结,反而是让乌阿争端事件愈演愈烈,这是雷米特事前万万没想到的。乌拉圭队就此中断了参与世界杯足球赛,直到1950年才重返世界杯,并戏剧性地再次捧杯。

▲1930年,雷米特(左)将奖杯颁给乌拉圭足协。图源:网络

二战前夕,战争的阴云笼罩着世界各地,世界杯也不可避免地沦为政治的工具。

1934年,第二届世界杯来到亚平宁半岛。欧洲人终于开始重视这一赛事,这次有多个欧洲国家派出球队参加了预选赛,并获得参赛资格。

当时,意大利的墨索里尼建立了法西斯政权,他在球场边的豪华包厢看着意大利队一路挺进决赛,并捧起冠军奖杯——雷米特杯。

决赛前,墨索里尼对意大利队下了死命令:“要么夺冠,要么去死。”

他将这届赛事当成政治宣传,以展示意大利人的强壮体魄。不过,后来在二战战场上,意大利军队的表现实在让人不敢恭维。

意大利队的强劲势头保持到了1938年世界杯。

在第三届世界杯上,意大利队在明星球员梅阿查的带领下击败匈牙利队,成功卫冕。墨索里尼仍然给国家队下军令状,赛前发了一封电报,上面写着“胜则奖,败则杀”。匈牙利队输掉决赛后还开玩笑说:“我们虽然输了,却挽救了意大利队的22条命。”

此后很长一段时间里,朱塞佩·梅阿查被认为是意大利史上最成功的国脚。若不是二战的爆发和梅阿查本人严重的膝伤,他也许能陪意大利队走得更远。为了纪念这位球员,意甲豪门AC米兰和国际米兰队公用的主场被命名为“梅阿查球场”(也称圣西罗球场)。

▲意大利传奇球员朱塞佩·梅阿查。图源:网络

1938年法国世界杯,法西斯的身影无处不在,国际形势令人担忧。

就在开赛前,西班牙队本来报了名,却因为内战而未能参加预选赛;奥地利队原本取得了参赛资格,但他们的国家于1938年3月被德国吞并。

奥地利球员辛德拉尔得到德国政府的命令,要求他为德国队出战,以此表示德国对奥地利的征服。

辛德拉尔是那个年代最出色的进攻球员之一,他曾率领家乡球队三夺国内联赛冠军,在国家队代表奥地利出场44次,打进27球,可谓前途无量。

面对德国纳粹的威胁,辛德拉尔表明态度,果断拒绝加入德国队,坚决忠于他的祖国奥地利。

世界杯结束几个月后,1939年1月,人们在一间公寓中发现了辛德拉尔的尸体,警方给出的结论为一氧化碳中毒。一家报纸却刊文写道:“一切都表明,这位伟大的球员是被谋杀的。”

场外因素违背了雷米特创办世界杯的初衷,在政治裹挟之下,足球的色彩愈发繁杂,已不是他所能控制的。

在这届世界杯,强大的德国队第一轮淘汰赛便爆冷出局,但他们的球员在赛前当众行纳粹礼,气焰嚣张。这让很多人误以为,国际足协主席雷米特支持法西斯主义。

有报道称,1956年,雷米特获得了诺贝尔和平奖的提名。很多人认为,他的获奖将是表彰他对世界足球与和平事业做出的贡献。但是,那一年的诺贝尔和平奖被取消,至今空缺。同年,雷米特去世。

那个用足球维系世界和平的梦想,至今渺无影踪。

▲1938年世界杯,意大利队成为首支成功卫冕的冠军队。图源:网络

第二次世界大战爆发后,世界杯赛事沉寂了12年之久。直到1950年,世界杯再次降临南美大陆。这一届的主办国,是一个将足球奉为民族文化的国度——巴西。

那一年,在里约热内卢基督像俯瞰之下,号称世界最大的马拉卡纳足球场,见证了世界杯的战后重生,也听到了东道主在决赛落败后的无奈叹息。

巴西队暂时没有把雷米特杯留下来,属于他们的荣耀直到8年后才到来,那时一起登场的,还有一个被叫做“贝利”的天才少年。

▲1950年巴西世界杯,马拉卡纳球场初登场。图源:网络

20世纪50年代,世界各国人民在废墟上重建家园,民族复兴是很多国家的共同心愿。

德国人为“德意志第三帝国”时期的罪恶付出了代价。二战后,德国被划分为联邦德国(西德)与民主德国(东德)。高大的柏林墙拔地而起,让同一民族的民众在两个不同的世界遥遥相望。

1954年瑞士世界杯,失落的西德用一场胜利吹响了复兴的号角。

这届世界杯同样有着强烈的政治意义。

二战后,位于东欧的匈牙利在苏联红军的帮助下实现全境解放,并加入社会主义阵营。本届赛事上,两个相对立的意识形态阵营之间剑拔弩张,苏联老大哥没有来,他们小弟匈牙利可杀疯了。

当时,拥有球星普斯卡什的匈牙利队被视为夺冠热门,他们在国际比赛中保持着连续4年的不败纪录。到了世界杯,匈牙利队从小组赛到决赛,一路势不可挡,在小组赛初次面对西德队时,打出了8:3的“惨案”。

西德队起初是不被人看好的“小透明”,恰似二战后的德国,处处受到压制。但西德队在小组赛出线后愈战愈勇,一路过关斩将,最后与号称欧洲最强的匈牙利队一同站在了位于伯尔尼的决赛赛场。

决赛上,匈牙利队在开场仅8分钟就连进2球。正当观众以为小组赛的悬殊比分要重演时,西德队却上演了“伯尔尼奇迹”,在剩余的80多分钟内打进3球,凭借钢铁般的意志逆转比分,一举扳倒了足坛巨人匈牙利队。比赛中,普斯卡什带伤上阵,原本有望为匈牙利队打进一球,但被裁判判定为越位。

▲1954年世界杯,匈牙利队的普斯卡什(右)与西德球员握手致意。图源:网络

这届世界杯结束后,匈牙利爆发政治事件(十月事件),普斯卡什等球员被迫离开匈牙利,到他国避难。之后,普斯卡什加入西班牙籍,并在皇家马德里取得了很多成就。但匈牙利足球再也没能重现辉煌。

与之相反的是,“伯尔尼奇迹”之后的年代,西德创造了经济奇迹。

在总理阿登纳的领导下,西德从一个战败国重新赢得世界工业大国地位,并进一步加大对科教的投入,1950—1960年,仅教育一项,在西德整个国家支出中就占10.7%—12.6%。到上世纪60年代,西德年均GDP增速达8%,重回欧洲强国之列。

1958年瑞典世界杯,法国队的少数族裔球员方丹在本届赛事中独中13球。这个纪录至今无人打破。

方丹之所以能代表法国队出战,并大杀四方,是因为法国是欧洲发达国家中较早实行包容的民族政策。

历史上,法国在北非、西非和加勒比海等地拥有殖民地,而这些地区的人口常移居法国本土,并得到法国足球队的重用,方丹原本是一个摩洛哥人,最早在卡萨布兰卡的业余球队效力,却被法国球探发掘。

25岁的方丹在世界杯上犹如昙花一现,或者说,他在一届杯赛中就花光了所有的好运气。方丹的职业生涯极其短暂,在创下这一惊世纪录的三年后,他就因为连续两次重伤而不得不宣布提前退役。

▲1958年,法国队的方丹单届世界杯打进13球,这个纪录至今无人打破。图源:网络

1958年的世界杯冠军,属于8年前折戟的巴西队。

这支巴西队涌现了“小鸟”加林查、迪迪和瓦瓦等一批球星。此外,巴西队中,还有初出茅庐的贝利,他在众人的簇拥下颇为羞涩,穿的球衣也稍显肥大,却不影响他在场上一展娴熟的技术。

“贝利”不是这个来自巴西贫民窟的孩子的本名。上学时,一起踢球的小伙伴常用这个外号来称呼他,听起来就像葡萄牙语中婴儿的呓语。起初,贝利还有些不高兴,多年后他却以这个名字开始足球职业生涯,并使其传遍世界。

巴西队夺冠后,17岁的贝利伏在队友身上埋头痛哭。谁也想不到,之后的1962年、1970年,贝利将再度助力巴西队勇夺雷米特杯,他也成为史上唯一三夺世界杯的“球王”。

贝利的名字与足球,以及巴西这个国家永远地联系在一起。

▲1958年世界杯,巴西队夺冠后,少年贝利喜极而泣。图源:网络

世界杯承载的民族情绪,还在延续。不同国家之间的比赛,与国家、民族、族群和集体的身份认同隐约契合,被大众赋予了民族主义的想象。

因此,各国球迷可以在一场比赛感到欣喜或悲愤,一场比赛的胜负可能会引发当地球迷的骚乱,尤其是在巴西、英国等为足球疯狂的国度。

有部研究足球与政治学关系的的专著写道:“由于足球是世界上最普及的集体运动项目,开展这一活动的国家数目超过了联合国会员数,所以民族主义在这项体育活动中,比在其他任何体育活动中表现得更加突出。”

1970年墨西哥世界杯的预选赛阶段,北美赛区的洪都拉斯与萨尔瓦多,为了争夺世界杯出线名额而爆发了史无前例的足球战争。

早在世界杯之前,这两个国家就已经剑拔弩张。当时的萨尔瓦多政府鼓励农民到邻国洪都拉斯谋生,加重了洪都拉斯的经济负担,而且洪都拉斯政府正在实行土地改革,将土地分给农民,本国人民更加排斥萨尔瓦多的非法移民。

到了世界杯预选赛时,萨尔瓦多队与洪都拉斯队坐镇各自主场时,两国球迷爆发了激烈的冲突。洪都拉斯队打主场时,他们的球迷到萨尔瓦多队下榻的酒店外大吵大闹,制造噪音;轮到萨尔瓦多队踢主场时,萨尔瓦多人更狠,直接在国内发起了抗议洪都拉斯政府的游行示威。

最终,萨尔瓦多队胜出,杀入世界杯决赛圈。于是,愤怒的洪都拉斯驱逐境内的萨尔瓦多人,导致两国断交,随后正式开战。这场战争持续了数日,双方各自战死1000多人,最后在美国的调停下停战。值得一提的是,他们打仗时用的全是美军在二战时用剩下的旧式武器。

▲1970年,洪都拉斯与萨尔瓦多爆发了一场“足球战争”。图源:网络

1970年,贝利领衔的巴西队第三次捧杯,得到永久保留雷米特杯的资格。

在此之前,世界杯的冠军奖杯是一座外形为希腊神话胜利女神像(长翅膀的尼凯)的奖杯,由纯银制成,外面镶金,以创立该项赛事的国际足联主席雷米特命名。自首届世界杯后,胜利女神就在各国冠军手中传递,直到1970年巴西队第三次问鼎。

雷米特杯可谓命运多舛。

二战期间,当时的国际足联为了避免奖杯落入乱军手中,把奖杯从罗马一家银行里秘密取出,将其藏在了一个鞋盒里,直到战后才再度公开展示。

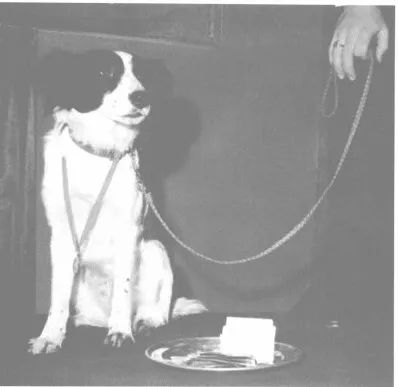

1966年世界杯前,雷米特杯到英国巡回展出时突然“失踪”。英国人出动了一只名叫“皮克斯”的小狗,才在伦敦南部的一处灌木丛中找到雷米特金杯。据伦敦警方的调查,雷米特杯被盗后,由于窃贼向英足总要求的赎金没有到位,他就把雷米特杯随手丢掉了。

▲英国小狗“皮克斯”找回雷米特杯。图源:网络

雷米特杯光荣“退役”后,厄运并没有离它而去。

1983年,被保存在巴西里约热内卢的雷米特杯再次被盗。巴西警方很快抓住了4名嫌犯,但奖杯却已消失无踪,一般认为,雷米特杯被熔掉并销赃,但没有确凿证据,毕竟完整的奖杯肯定更值钱。因此,雷米特杯的下落已成不解之谜。

从1974年联邦德国世界杯开始,国际足联为世界杯冠军打造了新的奖杯——“大力神杯”。

这尊奖杯高36厘米,重约5公斤,由黄金制成,底座为圆形孔雀石,造型为两个大力神托举地球的形象。每届世界杯结束后,冠军球队将得到一座镀金的复制品,而真品的底座上将会刻上这届冠军球队的国家名称。

按照大力神杯底座的设计,冠军队名最多只能刻到2038年世界杯,届时,这座奖杯也要“退休”了。

1974年世界杯决赛后,西德队队长贝肯鲍尔成为首位举起大力神杯的世界杯冠军成员。

▲1974年世界杯,西德队队长贝肯鲍尔捧起大力神杯。图源:网络

在这届世界杯上,荷兰队用全攻全守战术刮起的“橙色风暴”杀进决赛,成为德国战车的最大阻碍,也是从这一届世界杯,荷兰队开始书写无冕之王的悲情历史,他们三次打入世界杯决赛,但都屈居亚军。

作为战后婴儿潮一代的两位代表球星,西德队的贝肯鲍尔与荷兰队的克鲁伊夫,表现出了欧洲国家的时代气象。

二战后的欧洲一度死气沉沉,但到了60年代,这一代年轻人表现出了叛逆的一面,他们发起的学生运动风起云涌,法国有“五月风暴”,而意大利有“热秋”运动,此外,女权、反种族歧视、跨性别等观念引发大量讨论,影响至今。

贝肯鲍尔与克鲁伊夫正是在这个时代下成长的青年,因此,他们都个性十足。

贝肯鲍尔在训练营时觉得生活太枯燥,偷偷溜出去和女演员约会;克鲁伊夫所在的荷兰队,在与巴西队打半决赛的前一天晚上,被媒体爆出他们开裸体派对的桃色新闻,尽管克鲁伊夫事后否认了这个传闻,但记者们还是揪着此事不放,之后荷兰队在决赛1-2输给了东道主西德队。

随着贝肯鲍尔与克鲁伊夫的时代落幕,另一位极具个性的球王登场了。

▲1974年世界杯,贝肯鲍尔与克鲁伊夫。图源:网络