在这种负面互动的环境里面,犯人们很难发展出认同感和相互信任感,也就更不要担心出狱之后还会形成新的犯罪团伙了。而在现行社会里面,有很多对刑满释放人员的歧视性的就业政策,我们认为这些政策应该被重新考虑和调整。

大家好,我是梁平汉,来自中山大学,是一名关注公共治理的经济学研究者,今天我想跟大家分享,我在最近几年关于犯罪行为和犯罪治理的几项研究。

01 监狱改造

2014年,由于机缘巧合,我到四川一所普通监狱参观,并有机会进行实验研究。这所监狱是一所现代化监狱,由8个监区组成,监区之间是相互独立的。

每个监区有一个篮球场和一个宿舍楼,宿舍楼共有五层,最下面一层是食堂,上面每层都有10个监室,每个监室有12张床。监室里面挺整洁的,也有电视机,据说服刑犯人最喜欢看的节目是《非诚勿扰》。

犯人一旦入狱之后,就会被随机分到不同的监区里去,从此之后他们就只能跟自己监区里的人打交道,和其他监区的人基本上就没有什么交流了。

犯人的生活其实是很规律的,每天早饭之后,他们会整队集合一起到工厂里面去工作,我参观的这个监狱主要在生产服装,每周工作5天,周末休息和学习。犯人们平常的产值跟收入是挂钩的,所以有时候你可以认为他们也是在打工。

于是,我们想在这所监狱里开展一项实验经济学的研究。传统的经济学研究是观察大家日常行动中的行为,并对此进行分析,而实验经济学则要设置实验条件,诱导受试者改变行为,并记录、观察和分析这些行为。

我们设计了一个捐款实验,平时做这个实验时,一般会给受试者一些钱,询问他是否愿意给一些特定的受益人捐款,剩下的钱就由受试者自己拿走。

要在监狱里面做这样的实验,我们遇到的第一个困难就是如何设置激励制度——它既要能够影响到犯人的行为,又不能跟监狱的管理体制有冲突。首先,监狱早就是一个无现金社会,犯人在里面不能拿到现金,只能用账户购买和消费,所以现金激励是没有办法用的。

那么能不能用其他激励,比如说减刑?那显然更不行了,因为减刑是要通过检察院和法院裁定的,规则非常严格,怎么可能因为犯人参加了一个实验表现好就减刑呢?

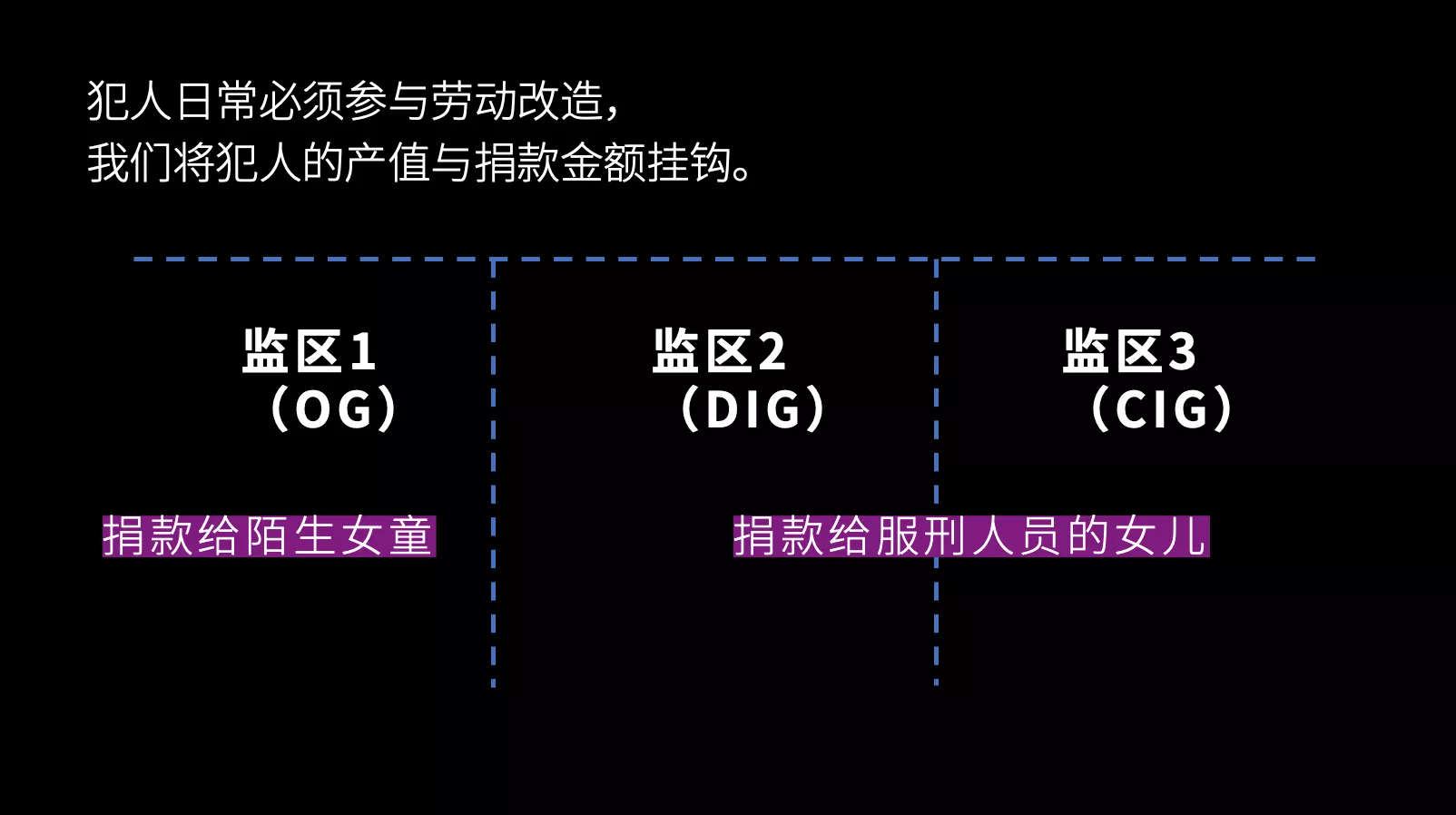

我们思来想去,最后把犯人日常劳动的产值和一个善款金额挂钩,如果他们的产值多,受助人就可以获得更多善款。这个善款由研究人员支付,不会影响犯人们的收入。

我们选择了三个监区,设置了两名受助人,其中一名受助人是一个服刑人员的女儿,这个女孩14岁,当时罹患白血病,需要救助。

另一名受助者也是一个患有白血病需要救助的女童,是我们在中国儿童少年基金会的网站上找到的,特征与这名服刑人员的女儿类似。

这三个监区里面,第一个监区劳动所得的善款会捐给这名陌生女童,监区二和监区三的善款捐给服刑人员的女儿。

其中,监区三就是那名服刑人员所在的监区,换句话说,监区二的人只知道钱要捐给另外一名服刑人员的女儿,但是他们并不认识那名服刑人员。

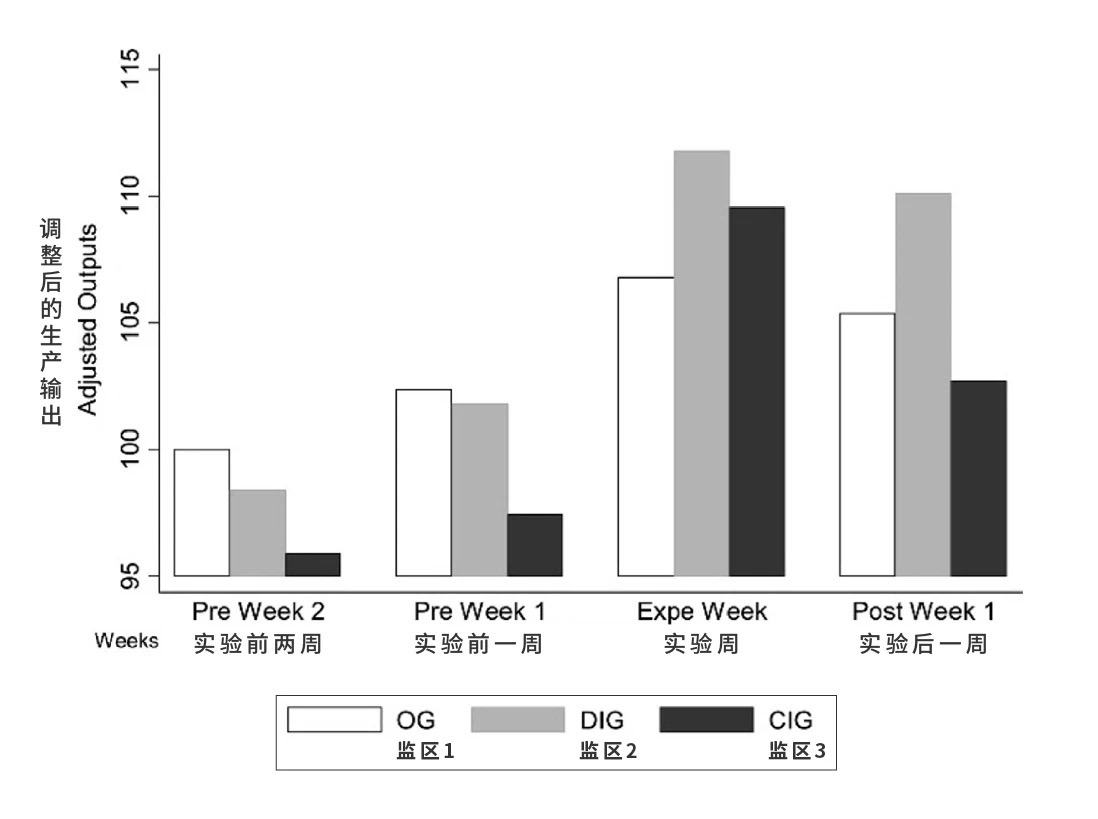

我们的实验总共持续了5天,相当于一个劳动周,考虑到犯人们的劳动生产率有很大差异,所以我们按照此前一个月他们各自的平均产值,对他们的生产率进行了调整计算,想观察他们的生产率会不会在实验中间发生变化。

结果发现不管哪个监区的生产率较之前都有显著提高,这说明大多数服刑人员其实具有亲社会偏好,是有帮助他人的意愿和行动的,所以我们其实可以设计出一些政策制度来激发出他们的善心,从而提升改造效果。

然后我们进一步发现,帮助陌生女童的监区,生产率增长了4%,而帮助服刑人员的两个监区,他们增长了10%到12%,但是这两个监区之间是没有显著差异的,可以认为它们是类似的。

这意味着什么?这意味着相对于知道受益人是你同病相怜的狱友,你真正认识他,也不一定会愿意帮他更多。

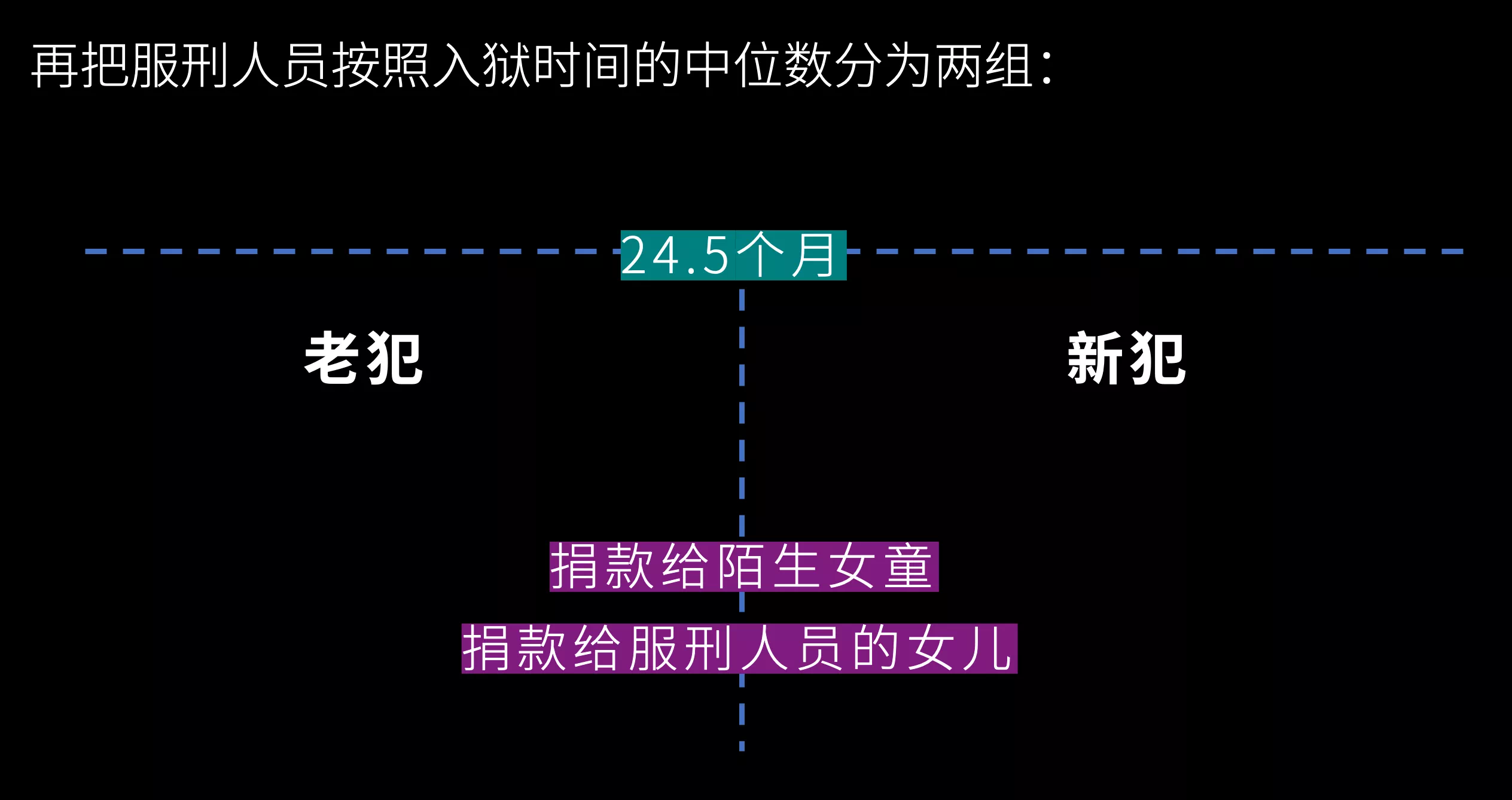

接下来第二个结果就更让我们惊讶了,我们想看看服刑时间对于帮助他人意愿的影响,于是我们按照入狱时间的中位数把犯人分成了两组,有一半犯人的入狱时间超过两年,还有一半低于两年。

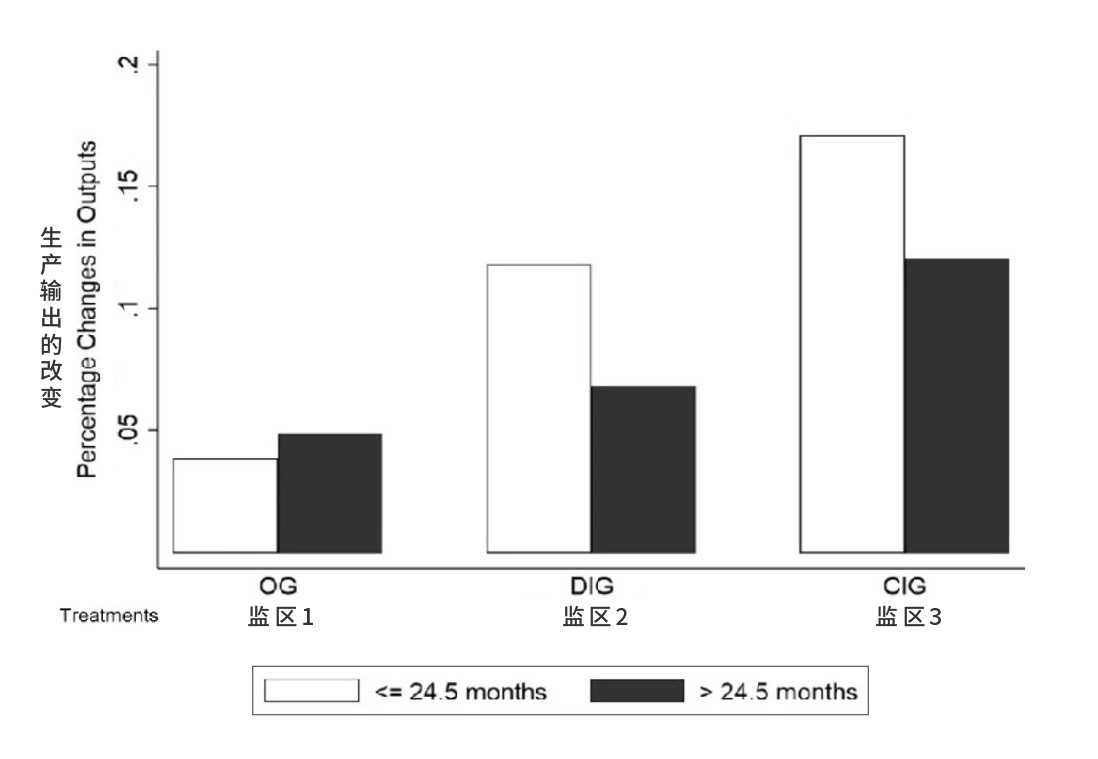

谁会捐得更多呢?结果可以看到,在监区一,当受助对象是陌生女童的时候,新犯人和老犯人他们的生产率差异没有什么变化,基本上可以说是类似的,但是对于监区二和监区三,可以看出老犯人表现出了更少的捐助行为。

服刑时间越长,反而捐助行为更少,为什么呢?会不会是这个服刑人员的个人因素,比如这个人很讨厌,老犯人对他知根知底,所以不想给他捐款。

那么我们看看监区二中的情况,监区二里面其实大家都不认识这名服刑人员,然而在这里面还是老犯人捐款更少,他们的生产率增长幅度更小。这说明在这个结果中产生作用的就是服刑时间,而不是受助者个人的一些特征。

为什么会这样呢?我们认为,现行的监狱劳改制度和生活环境对犯人是有影响的。监狱里面其实内卷很厉害,他们每天的产值都要公布和排名。在监狱里是不能够单独活动的,上厕所都必须要跟别人一起去,平常要组成互监组。

而且监狱里面还有线人,鼓励告密揭发。如果你的狱友可能想怠工、想越狱、想自杀,然后你去检举他,那么他就会受到惩罚,而你则会受到奖励,甚至可以减刑。所以监狱里面大部分是负面的互动环境。

在这种负面互动的环境里面,犯人们很难发展出认同感和相互信任感,也就更不要担心出狱之后他们还会形成新的犯罪团伙了。而在我们的现行社会里面,有很多对刑满释放人员的歧视性的就业政策,我们认为这些政策应该被重新考虑和调整,我们要帮助他们更好地矫正行为,融入社会。

在这个实验之后,我就对监狱的现行管理制度有了更深的体会和了解,我意识到最大的一个问题在于,我们的监狱制度跟周围社会是脱节的,当犯人入狱的时候,他身上只带了一张判决书,监狱对这个犯人的家庭背景和由来是完全不了解的。

而当这个犯人出狱之后,监狱跟他又断了联系,不知道他以后的发展和情况会是怎么样,那么我们就很难去评估监狱改造到底有什么效果。

在这个实验完成后,我就开始更多地关注犯罪治理问题。

2014年,最高人民法院建立了中国裁判文书网,将全国法院的裁判文书上网公开,这为我们从社会整体层面进行普遍的犯罪治理相关研究提供了条件,于是从这时起,我开始收集这方面的裁判文书。

02 盗窃犯罪

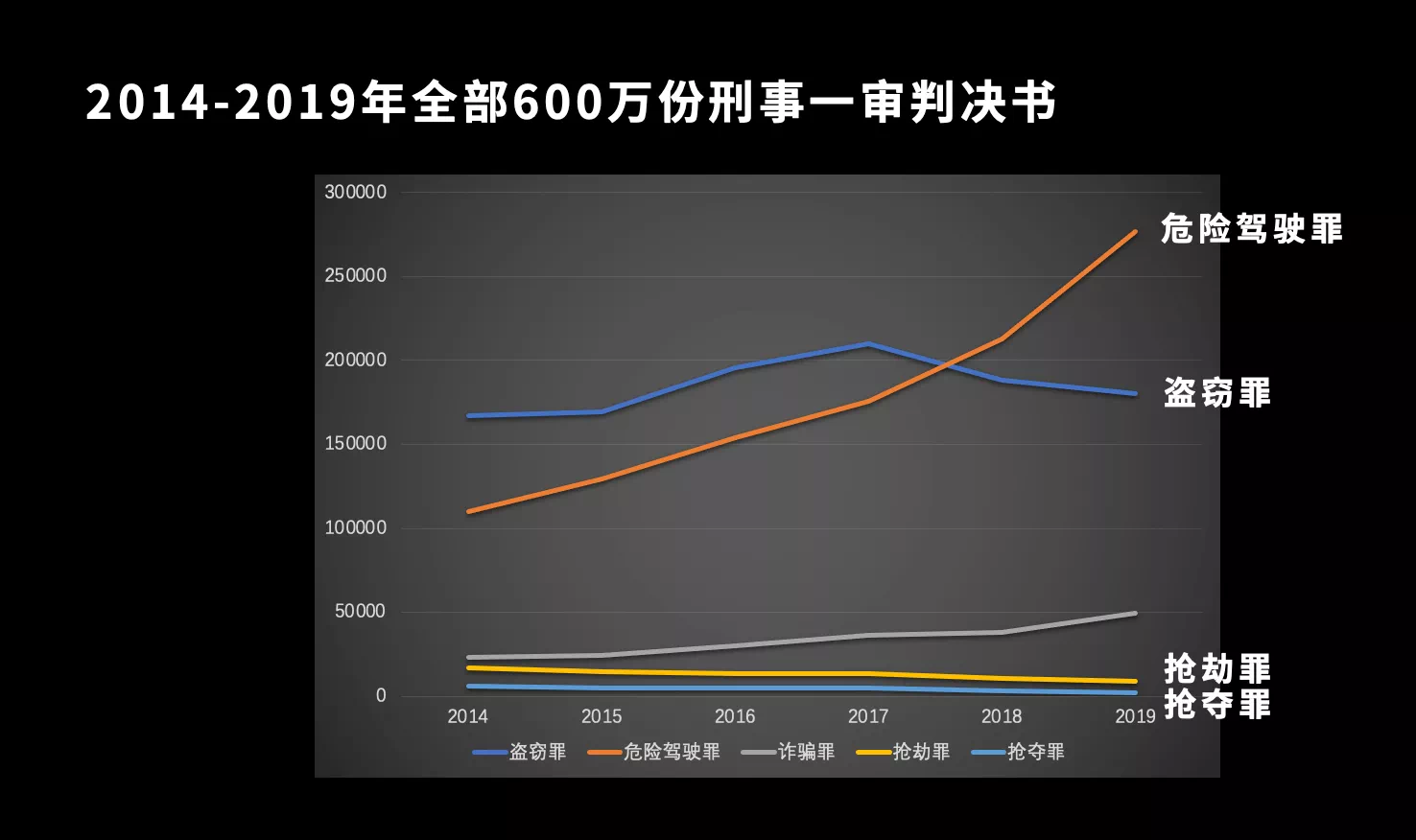

这是我们整理的在2014到2019年之间,全国600万份刑事一审判决书的情况。

我们可以看到,传统上的盗窃、抢劫和抢夺这些“两抢一盗”犯罪,总体上是在下降的,在2018年之后甚至被“危险驾驶罪”,也就是我们俗称的醉驾超过了。

这个变化是很大的。因为在1995年到2010年期间,盗窃罪在全国公安机关的立案总数里面占比是2/3,但现在甚至还没有醉驾多。这种犯罪态势的巨大变化,背后的原因是什么呢?有什么样的经济和社会因素呢?这是我们经济学家关注的问题。

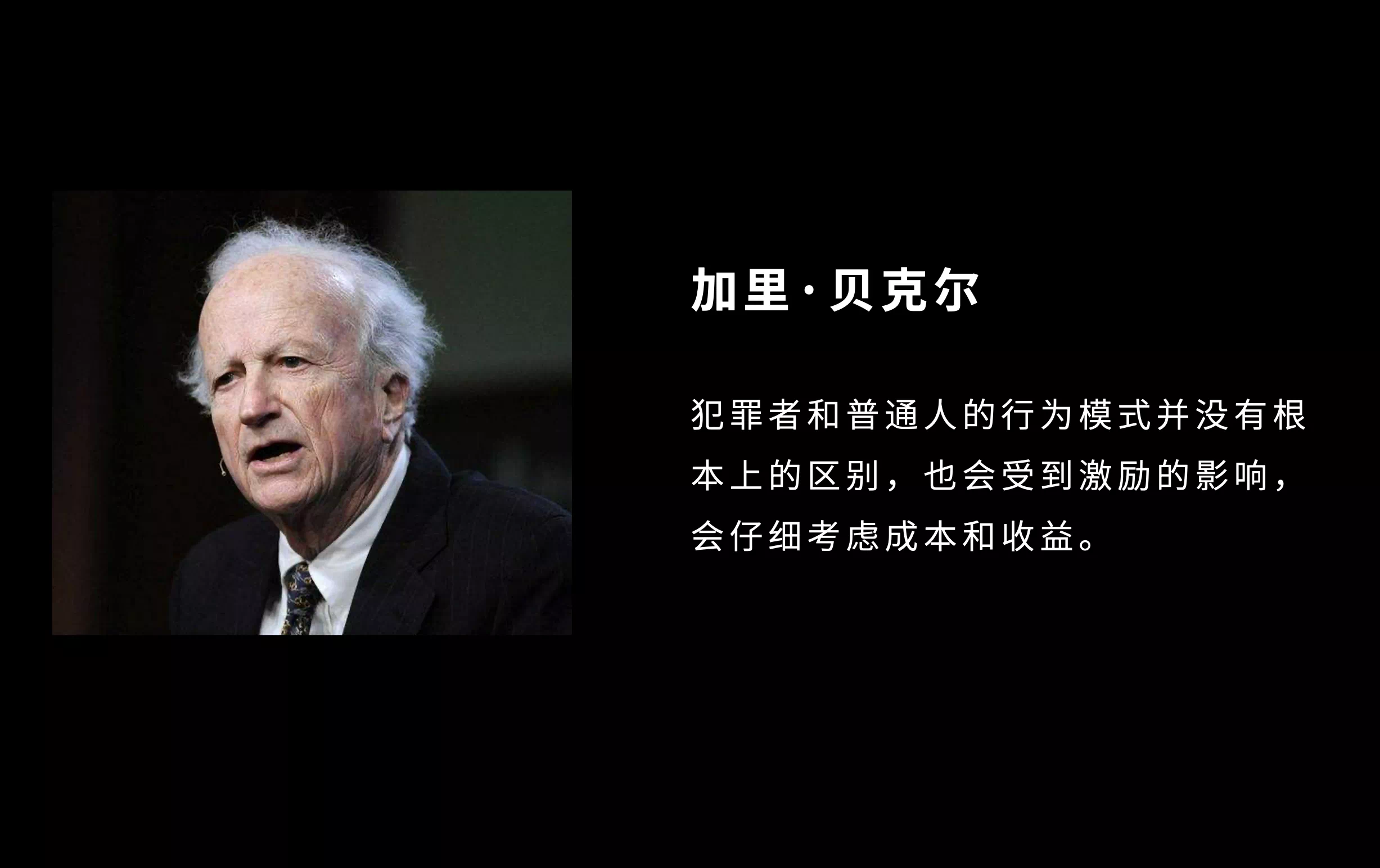

诺贝尔经济学奖得主加利·贝克尔是最早关注犯罪行为的经济学者,他认为犯罪人和普通人的行为模式上其实没有什么差别,犯罪者也要考虑成本收益,然后仔细地计算,做出是否犯罪的决定。

具体而言,犯罪者其实也是不断地在违法的边缘试探,他要比较犯罪的预期收益和合法的工作收益,然后决定是否从事犯罪活动。

加利·贝克尔的这个理论能够很好地描述美国的犯罪态势。美国的合法工作和犯罪之间的边界非常模糊,年轻人在两者之间是充分流动的,机会好的时候就干一票,去贩毒或偷东西,时机不对就蛰伏起来。

在中国以前也有类似情况,十多年前广州那边的盗抢活动非常猖獗,盗抢分子在严打的时候就躲进工厂里面上班,风头过了再出来作案。所以可见大部分犯罪者其实是业余犯罪者,他们的首选一定是那种门槛较低的容易上手的犯罪活动,而盗窃就是典型的低门槛犯罪活动。

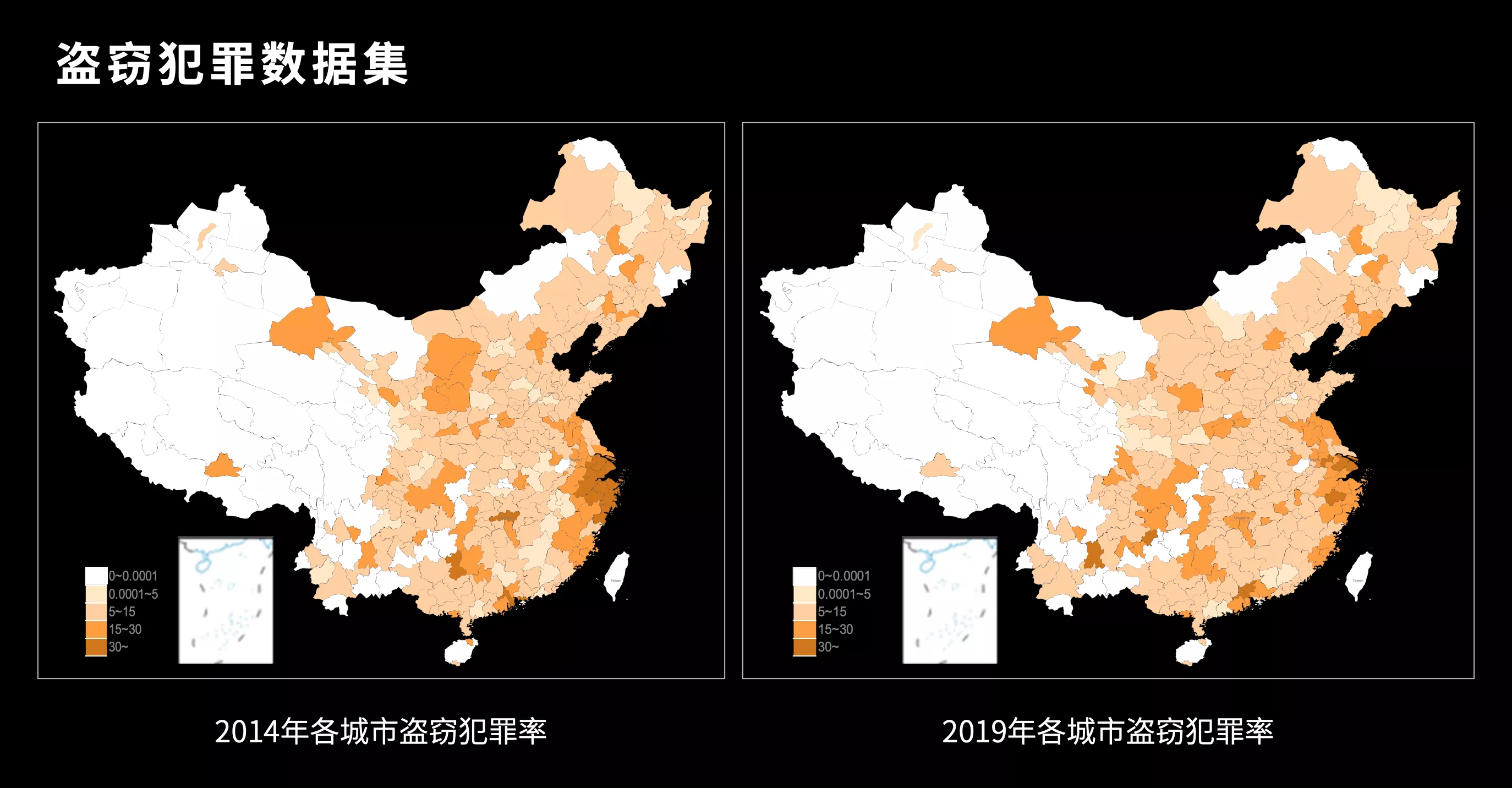

我们根据裁判文书整理的中国盗窃犯罪发案的情况,颜色深代表城市的盗窃犯罪率比较高。在沿海发达地区,总的来说盗窃犯罪率会相对更高,因为有钱的人比较多,容易被偷。

我们可以看出,相比于2014年,2019年大多数城市的盗窃犯罪情况是有所下降的。

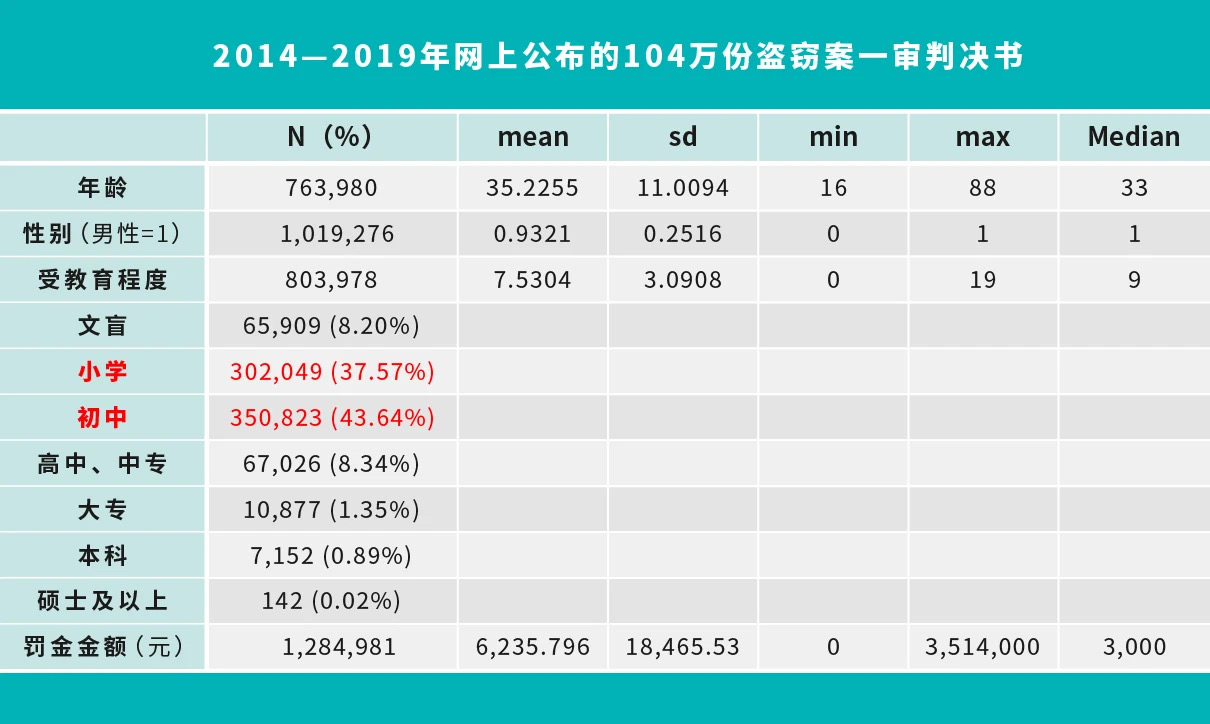

这些盗窃犯都是什么人呢?我们根据2014到2019年网上公布的104万份盗窃案一审判决书,提取出了134万盗窃犯的信息。

可以看到,他们的平均年龄是35岁,93%都是男性,从受教育程度来看,超过88%的盗窃犯都是初中以下文化程度,硕士以上的盗窃犯只有万分之二。

法院判处盗窃罪一般要判罚金,而罚金金额与盗窃的案值往往相关。我们看到罚金的中位数大概是3000元,也有一些上百万的大案子。

此时可能很多人会想,上百万的大案子是不是像犯罪电影里面,偷的是古董、名画、珠宝?然而我们看到的大案子,盗窃对象是原油、汽车配件,还有保险柜里面的巨额现金,非常简单粗暴。

这表明盗窃犯的目标价值会比较明确、容易变现。这是因为盗劫犯的目的是为了获得收入,而不是偷了东西自己用,所以他们关注的就是那些有流动性的物品。

什么东西最有流动性?自然是现金,但是现在我们却越来越少使用了。下面这几个盗窃行政处罚决定书,我们在最初整理的时候也有点惊讶,觉得现在贼也不容易,越来越难做了。

比如这个人,盗窃了4枚一元硬币和一罐百事可乐,行政拘留五日。

后面这位三次盗窃,总共盗得人民币8元5角,已经被刑事拘留了,按照违法行为情节较重,行政拘留13日。情节较重不在于他盗了多少东西,而是“多次“这个行为。

后面这位盗贼就更倒霉了,他两次拉开私家车车门试图实施盗窃,但是什么都没偷着,多次盗窃一无所获,行政拘留12日。

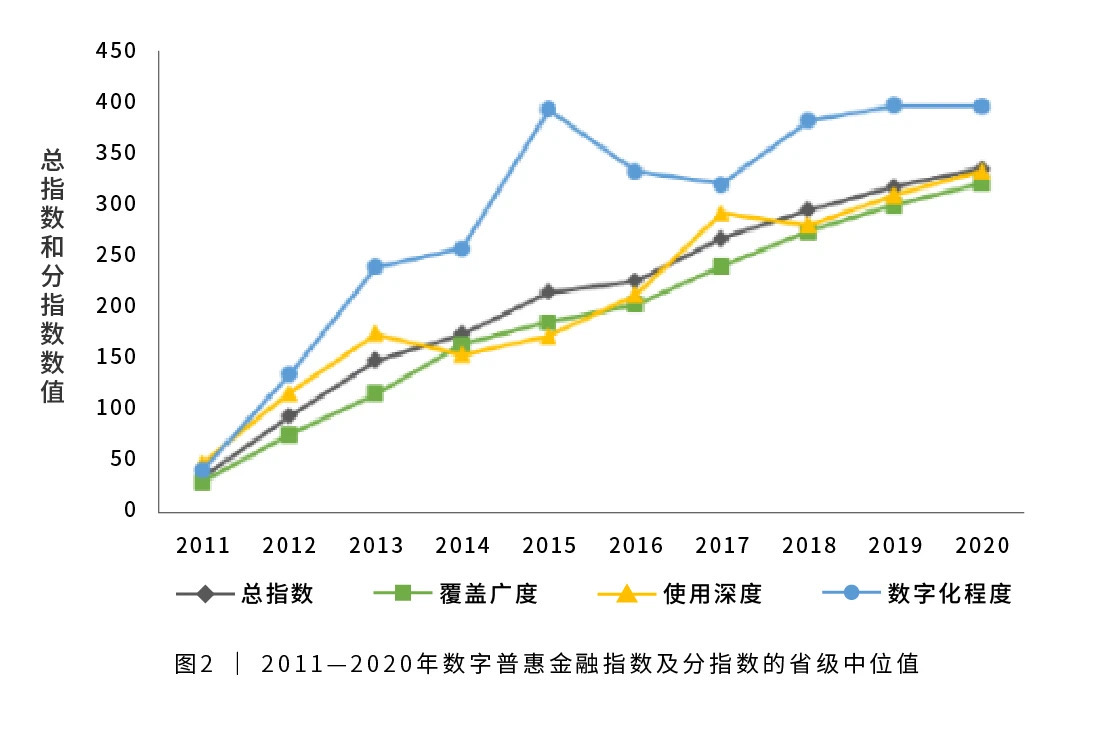

这是北京大学和蚂蚁集团研究院公布的数字普惠金融指数,蓝色的这条线叫数字化程度,来衡量移动支付的发展情况。

▲ 数据来源:北京大学普惠金融指数

我们可以明显看到,在2011到2020年期间,省级中位值都增长了8倍之多,社会里面的现金使用量下降了。

在现代社会里面,人们普遍在使用移动支付,大家平常都不带钱包、不带现金了。现金越来越难偷,盗窃的预期收益下降了,以前的小偷如果偷到了一个包,他可以获得现金或者手机,但是现在这个盲盒的价值下降了,所以盗窃犯罪的吸引力也在下降。

那小偷怎么办呢?他们现在在做什么呢,会不会转行做其他的违法活动?无论是从法院裁判文书,还是微观调查中的受害者经历,我们都没有发现证据说明这些犯罪之间的关联。

而且大部分盗窃犯的文化程度是很低的,所以他们只能从事那些低端的犯罪活动,就是盗窃。你让他们转行从事诈骗这些需要较高技能的犯罪活动,有点勉为其难。

北京大学张丹丹教授的研究团队曾经对深圳某个男子监狱的600多名农民工罪犯进行了调查,里面大概有16%是盗窃犯,6%是经济犯,他们发现这两类犯人是有挺大差异的。

以普通的农民工为基准,盗窃犯年纪更轻一点,认知能力更差一点,而且更加内向,情绪也更不稳定。经济犯的认知能力更高一些,但亲和性要差一些。这就表明了盗窃犯和经济犯,他们的性格特征是不一样的,是两个不同的群体,要转换也真不容易。

那么他们现在去做什么了呢?我们来看这个案例。

此人叫周立齐,广西南宁人,网上也叫他“窃·格瓦拉”,他2007到2020年期间曾经4次因盗窃罪入狱服刑,偷的都是电动自行车,累计刑期7年半。

他有一句话,“打工是不可能打工的,这辈子都不可能打工”,可能引起了很多天选打工人的共鸣。那么他现在在干什么?据媒体报道,他出狱了,并且转行成了一名网红,拍摄短视频上传到网上,现在有几百万粉丝。

而且他还开了个餐馆,很多食客慕名而来,只不过慕的可能不是餐馆的名,而是周立齐本人的名声。周立齐现在既不用打工,又不用盗窃,还能够维持生活。不得不说这都得感谢现在的网络时代,兴起了各种新业态。

虽然像周立齐这种转行成为网红是个例,但是外卖、快递、代驾、共享出行等这些新业态的兴起,入行门槛低,为城市里的低技能劳动力提供了大量新的工作机会。

所以移动支付不光减少了盗窃的预期收益,还改变了劳动力市场,提升了合法劳动的收益,改变了盗窃犯面临的成本收益权衡,减少了盗窃犯罪。

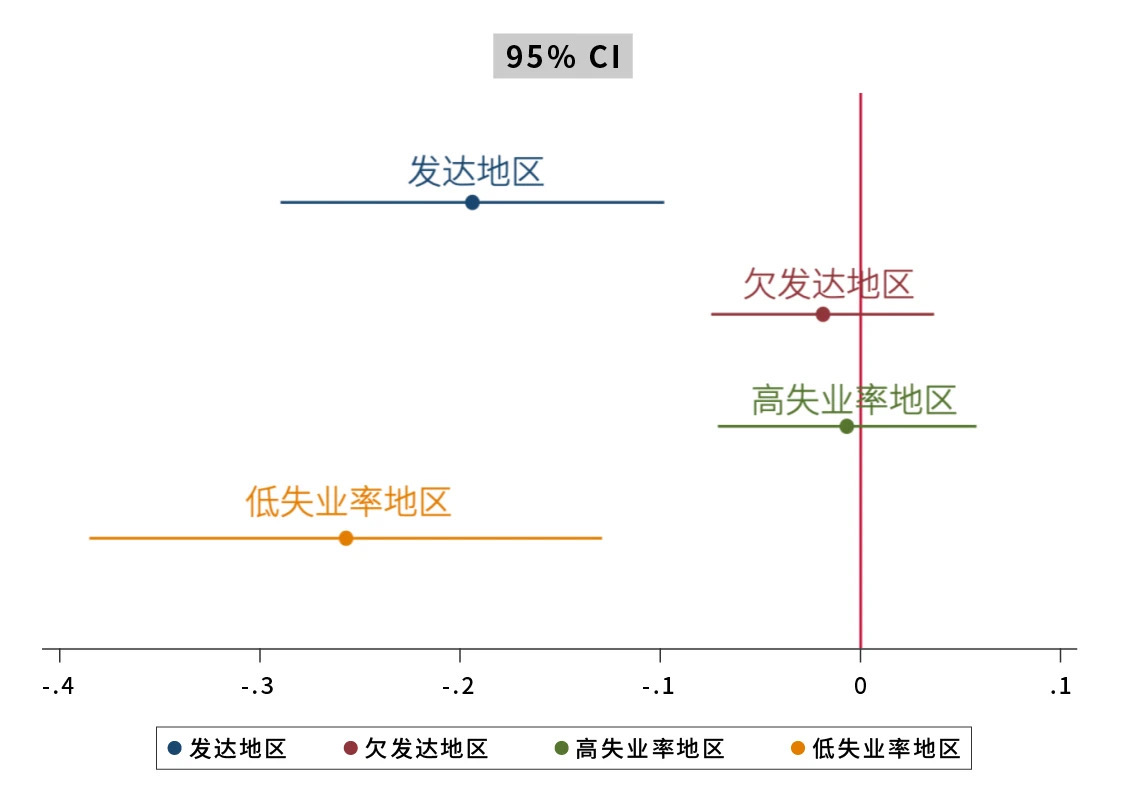

不过我们的研究也表明,在那些原本经济就比较发达、就业比较好的城市里面,移动支付的发展更大幅度上降低了盗窃犯罪,而对那些原本就欠发达的城市则影响不大。

▲ 95%置信区间(CI):这个参数的真实值落在测量结果周围的概率大于95%。因此,“欠发达地区”和“高失业率地区”受到的影响近乎于0,“发达地区”和“低失业率地区”对应的值为负数,盗窃犯罪大幅度降低了。

另外,盗窃犯的动机是不一样的。比如我之前看到过一个案例,有个人开车出门,然后下雨了,刚好他车上的雨刮器坏了,他看四周无人,就把别人车上的雨刮器偷了。

这个盗窃行为是一时冲动,不能用经济因素解释,从他开的车来看,甚至收入还很好,只能归结于是环境因素。那么移动支付能不能改善这种环境,减少冲击呢?我们也做了相关研究,发现移动支付爱莫能助。

可能还有观众会问,盗窃减少难道不是天眼的功劳吗?现在到处都是视频监控系统,你想偷盗就会被拍到然后抓住。我们在前面的研究里面也考虑到了这一因素,利用中国政府的采购网收集了全国各地视频监控的中标公告,整理了相关金额,但是结果表明这也并不是天眼的功劳。

传统的犯罪治理认为要减少犯罪应该提高惩罚的力度,或者说增加惩罚的确定性。但是我们已经看到了,移动支付的发展改变了犯罪的态势,也改变了治理任务。

所以在传统的犯罪治理之余,我们需要重视社会经济形态的变化,从犯罪者面临的决策环境这一源头去治理,通过发展经济改善民生,为更多的人提供劳动机会,从而减少犯罪,改善公共安全感,然后实现“天下无贼”。