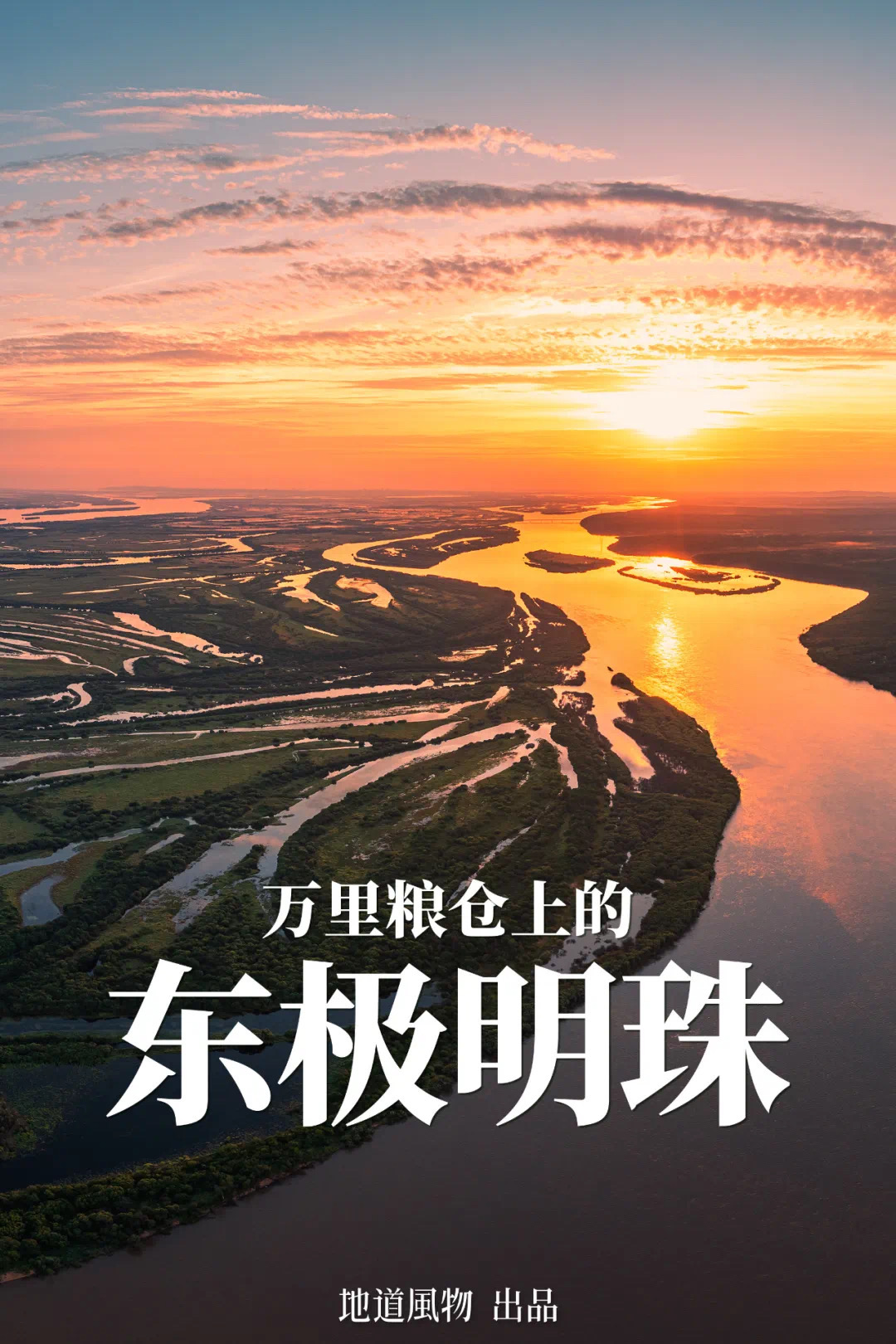

乘飞机去佳木斯,请一定不要错过窗外,尤其是在冬天。

飞机在茫茫雪原上方孤独挺进,封冻的松花江曲折如针线,蜿蜒穿绕这条航路。雪原空阔无垠,在天地相交的光晕中显露星球的遒劲弧线。村庄散落其上,座座姿形舒展,如棋盘,如星斗,而它们伸张的底气,就来自于周遭那茫茫无尽的、覆盖着皑皑白雪的肥沃黑土地。

飞机盘旋下降,地平线上绵延的山岭渐渐浮出,村庄变换为小镇,再变换为一块块商品房小区,热电厂的粗大烟囱升起洁白的烟团,缓缓凝滞于半空。你明白,一座隆重的聚落。即将出现在这万顷荒原的尽头。

松花江再一次掠入舷窗,你终于见到那座依偎在江湾中的、和雪原共同呼吸着的年轻江城——佳木斯,共和国东北的东北,大后方中的大后方,老工业基地中的老工业基地,十四亿人粮食安全最重要的一块压舱石,也是几十万漂泊在外的游子,回不去的梦中故乡。

长白山,整个东北的制高点,朝鲜族与女真人共同朝拜的神圣之地。而就在天池以北,有一道飞泻而下的瀑布,隐隐悬于云天之中,气力万钧,声如奔雷,那即是松花江之正源。

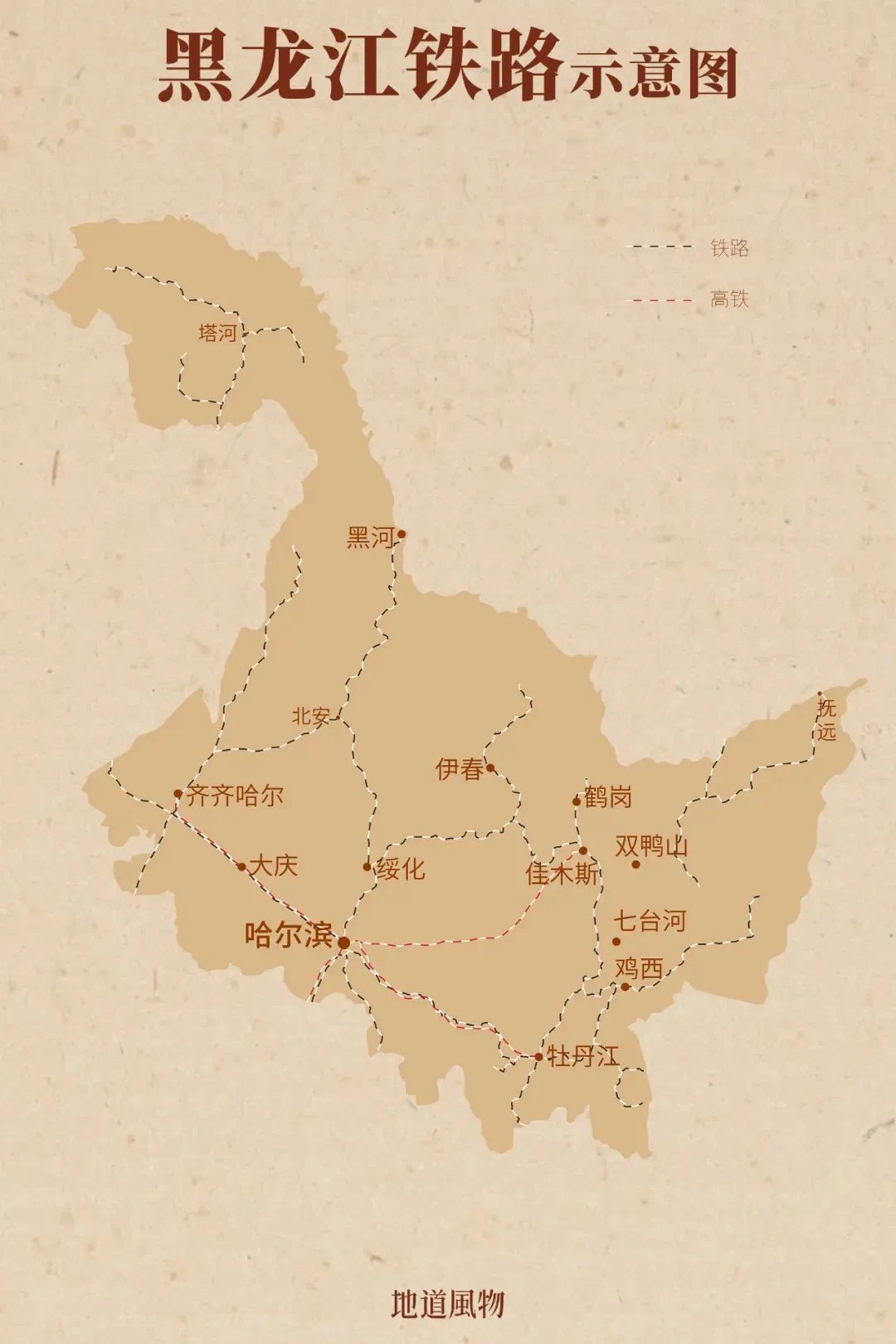

松花江,至北至寒之地丰沛而慷慨的母亲河。奔出长白山区,她先是扶持了古老的将军府城吉林市,顺便给了它艳冠神州的雾凇;随后进入黑龙江省,与嫩江合流后拐向东北方,与中东铁路交会,共同孕育出了大都会哈尔滨;然后继续北流,在即将汇入干流黑龙江之前,把她最浑厚的力量,和最温存的余韵,留给了三江平原,以及这座平原上的重镇,佳木斯。

佳木斯是满语,旧译为甲母克寺噶珊,一说意为“萨满巫师祈祷之地”,更主流的说法是“驿丞屯”。总之,这里原是北大荒驿路尽头一个充满了神秘和荒蛮意味的小小驿站。对于清代的统治者而言,它迷人之处,在于产自这周遭白山黑水中的皇家贡品(主要是山中的飞龙即花尾榛鸡、及江中的鲟鱼),会先被集结于此,然后顺着松花江航道南下,最终流入紫禁城内的釜鼎之中。

摄影/常建儒

清末,朝廷放荒地,百姓闯关东,到上世纪初,移民浪潮的余波涌到这片古老的荒原,工业文明也随之降临:小兴安岭中的森林资源开始被成规模的采伐,鹤岗、双鸭山也相继探明了储量可观的煤炭。而这些工业时代的硬通货,也和旧时代的野味珍馐一样,被集结在佳木斯这个扼守要道的江滨驿站,等待被转运进入松花江航道。随着往来的人货越来越多,一座繁华的集镇也就在此形成了。

请注意,佳木斯正处在这几大煤城对外交通的枢纽之处。

1935年,日本人正在东北大地上大做美梦,这座平原上的繁华小镇,也因其枢纽之利害,风土之厚重,被设为伪三江省之省府,《佳木斯都邑计划》应运而生。佳木斯被期许为“毓久必发”之地,大量工匠被调集于此,大兴土木,城建效率之高,恨不能凭空变出一座城来。

一件关于佳木斯城建规划的趣事是:如果你同时去过哈尔滨与佳木斯两座城市,那么你一定不难发现,两座城市的结构至今仍存在着诸多的相似之处。

譬如,松花江在同样的方位、以同样的流向经过两座城市;两城的中心点,也都是离江滨不远的火车站;两城都有江滨景观带,其景观带的核心都是一座塔,只不过哈尔滨的是抗洪纪念塔,佳木斯的是新中国成立十周年纪念塔;城市所临的江段,哈尔滨有太阳岛,佳木斯有柳树岛,承担着同样的休闲度假之功能……

之所以出现这样的状况,并不是谁抄袭了谁,而在于这两座聚落功能与历史的高度相似性。一方面,在于两座城市的诞生,都同时紧紧依赖于航道与铁路这两大交通要素;另一方面,它们的修建时间相近,二城规划之底本,都受到许多流行于上世纪初的西方城市规划理念的影响。

从航拍地图上不难发现,佳木斯至今仍保留着十分清晰的放射与网格相结合的街区布局,以及居住、商业、休闲娱乐、与工厂几大功能区相互独立、又相互依存的设置。今天那些在新玛特购物,在水源山游乐,在江滨溜达、按摩的佳木斯市民,仍能在这些颇具苦心的规划中,享受到某种便利。

尽管垂涎欲滴、煞费苦心,但日本人的如意算盘终究没能打成。抗战结束,包括佳木斯在内的三江地区率先解放,因其稳固的大后方地位,大量延安的文艺团体、高校和新闻出版机构被迁入此地,一时松花江畔红风劲吹,人称“东北小延安”,一派欣欣向荣。《咱们工人有力量》即创作于此,这首至今仍算脍炙人口的歌,也给这座城市的未来,奠定了热火朝天、昂扬进取的总基调。