2022年的上半场即将收官,城市生活的计划与变化考验着现代都市人。在乡村振兴的大潮之下,有一批返乡人的农业实践已经结出了果实。他们是有勇有谋的“新农人”,怀抱着美好心愿,在一片片乡野泥土中开辟出星辰大海,而科学技术的加持,则让他们的果实惠及更多人。

在六月的最后几天,《中国人的一天》遇到了三个“新农人”的故事,他们怀揣五百万返乡种桃,在水稻田里开发菌类种植,甚至计划在农田上开启露营产业。以下是他们突破自我的故事。

41岁的李本国刚刚张罗完一次培训,参与者是德阳旌阳区的家庭农场主,他们正聚在一起探讨家庭农场的经营思路。

这是李本国从城市回到德阳乡下搞农业的第5年,因创业成果喜人,他被选为旌阳区家庭农场联合会的秘书长。

6月的天气多变,时雨时晴,李本国的农场占地三百亩,分种植和养殖两大类,都得看天吃饭。好在今年他不需再为收成和销路担心,因为6月初开始成熟的枇杷、李子和桃全被销售一空,而下一批的桃还在树上,等待成熟。

水果不愁卖,他的心情轻松多了,也有了功夫可以做做别的事。

6月农场的温度有33摄氏度,李本国洗把脸,给自己降降温。

每年6月,都是李本国最操心的时间。因为桃子在这个月开始成熟,农场能不能赚钱、甚至回本,就看六七两个月的产量和质量了。

李本国规划了五个品种、其中包括脆桃和水蜜桃。根据不同品种的成熟期,他要让农场的整个夏天都不断有果子产出。“最开始下地的桃树苗就是小树枝”,李本国指了指桃树上的软枝条,再指指长到碗口粗的桃树。种了5年的桃树终于结出了颇受顾客欢迎的果子,他感觉今年的事情能做成。

“果子树不像人,它不会骗人,你给它一口吃的,它就给你长果子。”李本国在果园里巡查时,突然冒出了这么一句。继一级厨师、职业经理人、区政协委员等头衔后,李本国有望成为成功的新农人。他一直乐呵呵地笑着,让人无法想象创业初期的艰难。

吃着自家农田里产的桃子,李本国心情愉悦。

几年前,李本国卖掉房子,离开从业多年的生鲜行业,破釜沉舟回乡搞农业,结果第一个种植项目就被人骗了。虽然损失不大,满打满算几万块钱,但这对他的精神打击是强烈的。

中专毕业后李本国外出闯荡,在商场摸爬滚打十几、二十年,日子过得很不错,就想着回归农村做些事。他认为,把农业干好是天经地义的事,谁知道当头就挨了一记闷棍。

创业五年,第一年三百亩开荒花了大几十万,买树苗又花了大几十万,可接连数天瓢泼大雨,把地面、树苗给毁得一塌糊涂。他回忆有天晚上,被夏季的响雷惊醒,冒雨走到屋外不远的桃树林,看着大面积倒在地上的树苗,从头到脚都是“麻”的。

他遭遇了农业生产中,无法摆脱的厄运——无法阻挡的恶劣天气。

经过这次打击后,李本国选择了总结经验、继续坚持:树苗死了就再买新的,地面重新规整、育土。除了老婆和两个孩子生活必要的钱,其余的资金全投到农场中。五年时间里,李本国在这三百亩土地上累计投资近五百万元,几乎把自己的后半生都押进去了。

周末,李本国的妻子和两个孩子会从成都来农场。妻子有工作,好多农场的糟心事,她也只能事后听老公倾诉。在她眼里,李本国这几年变了,除了皮肤被晒黑了,花钱也变得精打细算起来。

用他自己的话说:干了农业,人就没法大手大脚地花钱了,和坐办公室的时候完全不一样,特别是开头两三年。如今,他收获了健康,再也不用参加没完没了的应酬和酒局,每天都规律地作息与劳作,身体变得比之前更结实了。

李本国的农场尝试多元化经营,他买了不少设备。

但他认为,年轻人干不好农业。因为这一行要资本、要技术,更要在农村沉得下心。他回来搞农业的第一年,正好三十七八岁,一腔热情,啥都想干,走了太多弯路。起初,他还养过鸡鸭,可是规模化养殖要求多,并不是圈块地把鸡鸭关进去就行了,最终,由于疾病传播差点血本无归。

“如果再让我选,我一定不租300亩地,就租100亩,把这100亩精细化打理好就足够了。”李本国把自己的心态转变总结为:从“想要”到“实际需要”。他刚回乡的时候,什么都想要,但是通过这几年的折腾,却发现“只租100亩”的投入产出比会更划算。但是哪有如果,桃树的生命周期有十几年,这五年才算开了一个头。

李本国骄傲地捧着自家生产的桃子。

在一次旌阳区里组织的新科技与农业结合研讨会上,李本国接触到腾讯安心平台,区块链技术可以加持食品溯源,他动心了。今年开始,李本国让农户记录种植步骤,将过程与结出的果子都“上链”,这样既强化了田间管理又减少了新顾客的推广成本,自家果园的有机种植过程让人一目了然。“我的桃子就卖十块钱一斤。”李本国今年实现了收支平衡,价格是他测算成本和产出后定的,未来也没打算涨。但桃子的产量会越来越高,将来,李本国的“新农人之路”也会越走越宽。 采摘好的桃子正在装箱,粘贴的二维码可以为桃子溯源。

夏天是肖勇相对清闲的季节,他返乡创业的项目和别人都不一样,不是种蔬果、大米、青菜这些传统农作物,而是附加值更高、培育种植难度更大的羊肚菌。这是他为自己选择的创业赛道。

菌类生长需要凉爽的温度,羊肚菌的种植更要等待水稻收割完成后,再在稻田上移栽。待来年二月左右成熟后,一部分新鲜的羊肚菌会被迅速送往市场,供食客采购,剩下的更多进入人工烘干环节,成为羊肚菌干货,为菌类美食爱好者提供一年四季的美味。

市面上,人工种植的羊肚菌干货一斤售价在六百到八百块,一亩地的产值能够达到1.5万到2万块。与当地水稻种植每亩七百块的收入相比,农户种羊肚菌的收益高出十余倍。

肖勇出生在德阳农村,初中毕业后他考到了南京的一所专科学校,学习电子信息。南京生活多年后,35岁的他带着老婆孩子回到农村,更多是为了照顾年迈的父母。返乡前,他和合伙人经营着一家电子厂,产品销路好,凭借着多年的积累,工厂运营稳定,团队管理很专业。回村后,闯荡惯了的肖勇完全闲不下来。他曾试过把光伏发电的项目引进德阳,但半年不到就遭遇了水土不服——四川盆地日照时间与强度不足,项目无法盈利,亏损了几十万。

正在为新项目发愁时,他了解到羊肚菌的人工种植技术,被这个小菌种的商业价值深深吸引。做完市场调研后,肖勇更加动心了,还主动去大学与科研机构请教相关专家、了解考察市场,甚至从头开始学起了农业知识。

肖勇走在水稻田里,冬天这里就会用来种羊肚菌。

2010年,人工种植羊肚菌技术还没有推出,食客们想吃到美味、营养价值高的羊肚菌,只能等采菌人从野外采摘。野生羊肚菌售价在两、三千元一斤,价格高昂,难以进入到普通人的餐桌。肖勇以前读书时,也会在放学路上采采蘑菇,但他从没想到蘑菇能卖这么贵。

2016年末,肖勇开始了自己的冒险:他用自家的一亩地搭建起适合菌类生长的大棚,从专业机构买了菌种,移栽到土里,除了温度外,土壤湿度、土壤结构等都是影响菌类生长的重要因素。虽然肖勇自小生长在农村,可是四川传统农业都是粗放型管理,他只能从头学,亲自下地干活,结合从专家那里请教来的理论知识,自己实践。

土壤的湿度与结构是影响菌类生长的重要因素,肖勇的农场里常备一些实验用的土。

羊肚菌的种植时间错开了天气多变的夏季,第一年的那个冬天气候平稳,肖勇时不时会去到大棚里观察,最开始羊肚菌从地里冒出了几毫米,他心里就乐开了花,但菌子从地里冒头后,他又开始担心,害怕它们中途夭折。

2017年2月初,肖勇收获了自己的第一批果实,虽然只有一亩地,却也长出了不少羊肚菌。他认定,种羊肚菌这事可以干。但如何规模化稳定出产,他没头绪,这事儿一想就是好几年。

肖勇正在观察菌种的情况。

规模化种植面临诸多挑战,其中最重要的是菌种培育,为此他搭建了一个简易的实验室,配备了一些研究菌种的基础设备,自己捣鼓试管和培养皿。

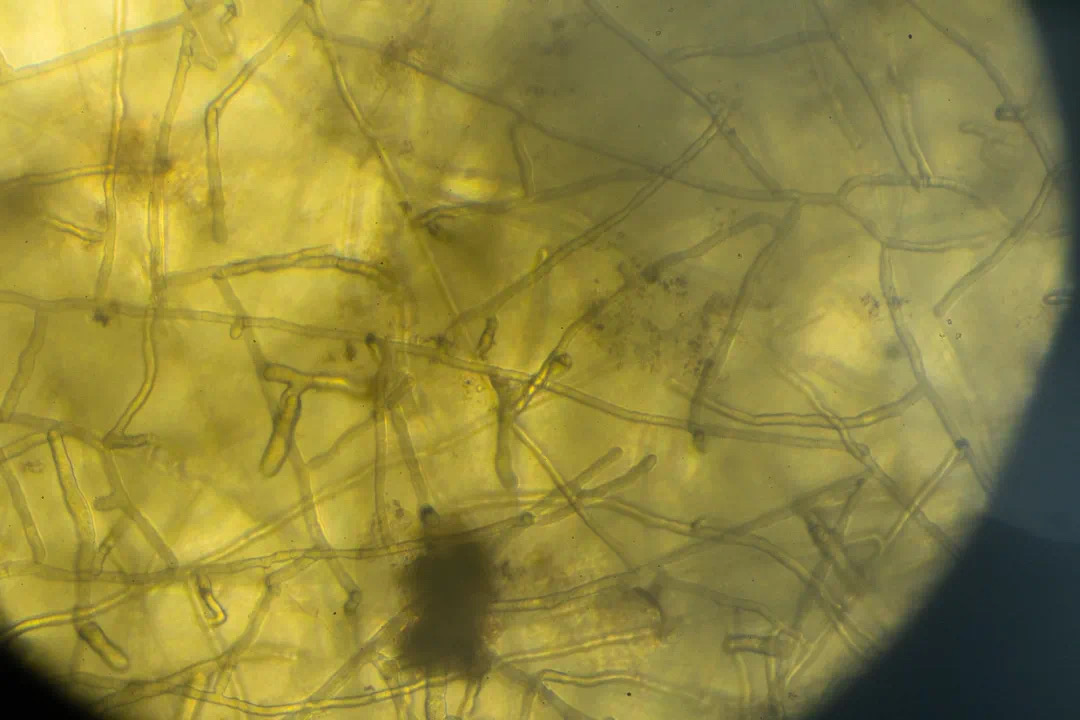

菌种需要先在实验室环境下的培养皿接种和生长,等长到一定体积再接种到室外的土里。菌种初期的生长状况只能通过显微镜观察,肖勇在显微镜前一坐就是很久。接种与繁育菌种的工作在开春进行,培育工作一直持续到夏季来临。

他每年还会进山寻找野生菌种,并将其带回实验室进行繁育,因为有的菌种容易自然退化,所以他必须亲自把关,挑出最适宜种植的品类。他的恒温箱里不仅有四川当地的菌种,甘肃、宁夏、云南这些地区的品类也统统被他收集过来,一一研究。

显微镜下羊肚菌的菌丝。

11月末,菌种培育好了,就开始从实验室移栽到土地上。部分土地可以从农户手中短期租用,一年下来,肖勇的种植规模达到了近百亩。种植的第三年,周围不少农户看到了羊肚菌带来的新收入,纷纷上门找他合作,种植规模被扩大到五百亩。

2022年,肖勇改造出了一个库房,既做冷库,也做烘干,解决了合作农户无法将羊肚菌加工保存的问题。

一亩地的菌种加养料成本在五千块左右,农户需要出土地、搭建大棚以及做好日常的管理,为羊肚菌的生长营造一个适宜的条件,操作起来必然比粗放式的管理费劲,可收益也更高。

肖勇想用数字化的力量摆脱中间商,与农民一起建立自己的品牌。老一代农民对精细化的田间管理不够熟悉,但羊肚菌生长条件严苛,肖勇希望未来能有更多有学习能力、能接受新事物的年轻人回到德阳,利用互联网平台和新技术,从种植到深加工,共同完善羊肚菌产业链条。晚上8点,德阳市一个助农直播间中,五位新农人聚在一起做直播带货,卖的正是德阳当地人工培育的羊肚菌。坐在手机前开播的小伙叫吴勇,也是德阳当地人,30出头的他在城里开过食品厂、也搞过广告策划,赚了些钱转身回到农村,租了三百亩地,扎在了农业上。

吴勇正和朋友们一起直播。

吴勇自己还没开始种植羊肚菌,他借着帮朋友卖农产品的机会,锻炼自己的直播能力。他刚接触直播不到一个月,羡慕过大主播开播一晚能卖几千斤水果,也羡慕过别人农场的生活丰富有趣,想着自己无论如何也要试一试。

德阳市旌阳区为了推广当地农产品,聘请电商公司指导农户熟悉新媒体,包装当地特色农产品,为农户提供直播间和设备,并对他们进行使用培训。在这样的契机下,吴勇接触到了直播。最近每天晚上,他都会开半小时的车从农场回市区做直播,第二天早上再回农场干活。

回到农村的吴勇。

吴勇坐在手机前,主要是介绍一些农产品,话术被打印出来,贴在灯架上。现场朋友面前也有一张话术表,主要用来帮他纠错,他在镜头前锻炼着直播话术,旁边的朋友帮忙上架商品。

高亢的情绪没坚持多久,声音与节奏就逐渐沉闷了。进直播间人不多,更留不住人,他有些泄气,暂停了播出,和大家一起总结不足。

讨论结果是内容不够吸引人,只有商品介绍和打折信息,不足以吸引人在直播间停留,更别说消费。但要产出好内容,就涉及到详细的拍摄规划、拍摄后期、内容推广等一系列陌生、琐碎又必要的工作,吴勇身心俱疲。

吴勇的卧室简单放了不同的风格的衣服,有防降温的羽绒服,还有更正式一些的西服和衬衣。2017年吴勇和朋友在德阳新中镇谈业务时,发现了一大块靠山的荒地,上面长满灌木和杂草。他一直想在农村种种东西,之前没遇到合适的,没想到能以这样偶然的机会,看到心仪的地方。朋友向村里打听完,和吴勇一合计,租金和时间都合适,双方一拍即合。当即就进山看地了。吴勇一边用柴刀开路,一边规划该种些什么,顾不上手背和脸颊被树枝划开的口子。

如今站在农场的山脊上往下看,全是一片片的果树林,没有一点荒山的影子。三百亩地被规划种李子、柑橘和桃,吴勇自己也搬来农场住,还盖了水泥房子,旁边栽种上蔬菜、玉米,忙不完的事情让吴勇耐着性子在山上生活着。

吴勇在租下的地里种起了玉米。

农场这两年初具规模,还吸引了其他镇上的老板来投资,开口要投五百万,可吴勇回绝了,他说:“我这里就这么大地方,要这么多钱没地方花,当时还有点积蓄。”其实吴勇想按照自己的节奏,把农场踏实做好,种好产品。

山顶的一块平地正在施工,他在农场规划出了一片露营地,看到今年露营红火,自己又有良好的自然条件,就想试一试,顺道把水果采摘给做起来,看看能否有新的业务增长点。

“你看,那边的营地能看日出,往我们这边走能看日落。”吴勇对营地很有信心,营地规划了四千平的规模,再有两个月的时间修整,就可以开门迎客了。到时候,他的农场也能在自己的朋友圈和视频号上宣传一波。

吴勇正向我们展示他要用来开设露营地的地方。

吴勇的孩子今年六岁,在学校向同学老师介绍父亲时说:“我爸爸是一个割草的”。他并不在意孩子的玩笑,但他立志做一名新农人,把农场做好,让家人骄傲。

第4041期

摄影&文字 | 邹璧宇

编辑 | 佳琪 高歌

出品 | 腾讯新闻 腾讯产业互联网公众号