为什么传统的中国古建筑很少见到「圆顶」这种结构形式?

圆顶之前,先说圆形建筑。

无论是古建筑还是现代建筑。

无论是中国的古建筑还是外国的古建筑。

“圆形建筑”都是非常少见的。

1 圆形建筑起源

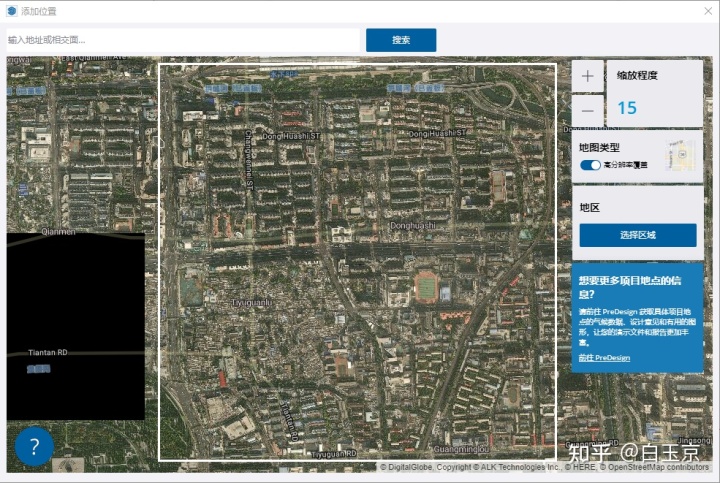

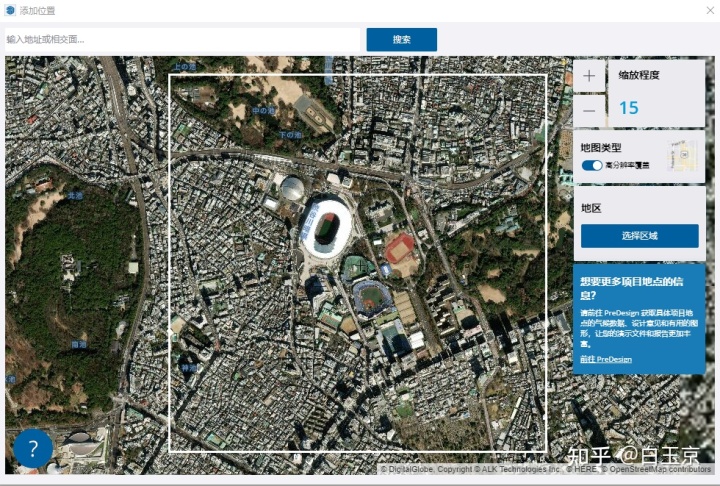

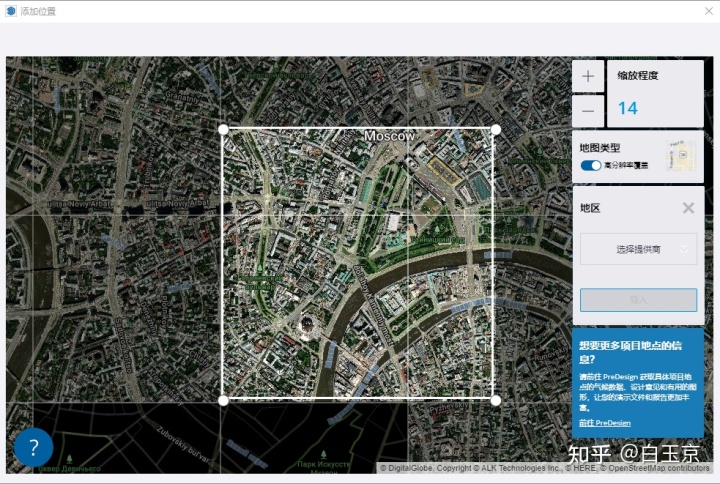

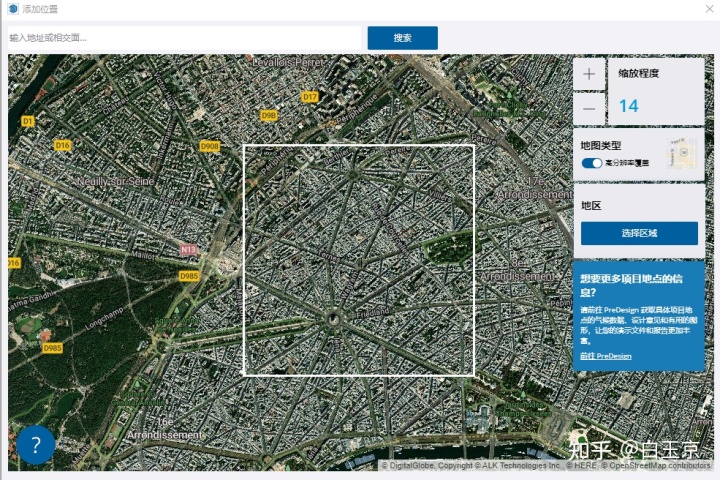

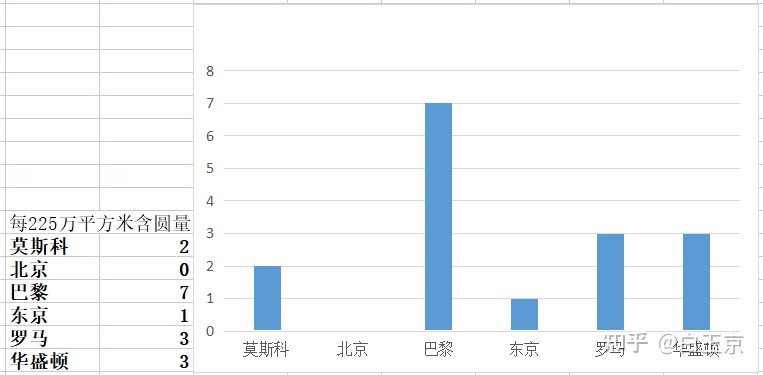

本人简单的在全球几个比较大的城市里选取 1500 米乘以 1500 米的方块。

在 225 万平方米的城市肌理内,大概数了一下一共又多少圆形的建筑。

通过大概的数数,可以看出,欧洲的圆形建筑还是比较多的。

但是在单位面积内,没有超过两位数。

两个亚洲城市,几乎都没有圆形建筑了。

为啥圆形建筑少呢,本人认为,一个很大的原因是占地面积大。

方形的建筑可以几个之间互相拼合,形成街道。

圆形建筑之所以能保证圆形,周边就没有贴临的建筑。

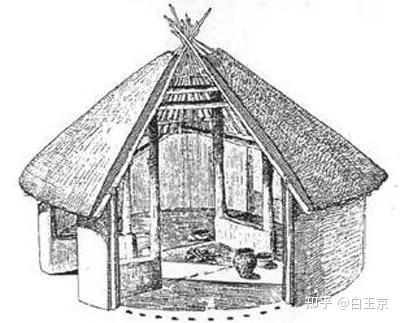

往远古追溯,相信,人类最早的建筑形式,比如帐篷,应该也是以圆形为主的。

围合同样面积的边长,圆形最短,圆形可以为人类节省材料。

当人们开始一个挨着一个的聚聚,建筑就开始从圆形变成方形了。

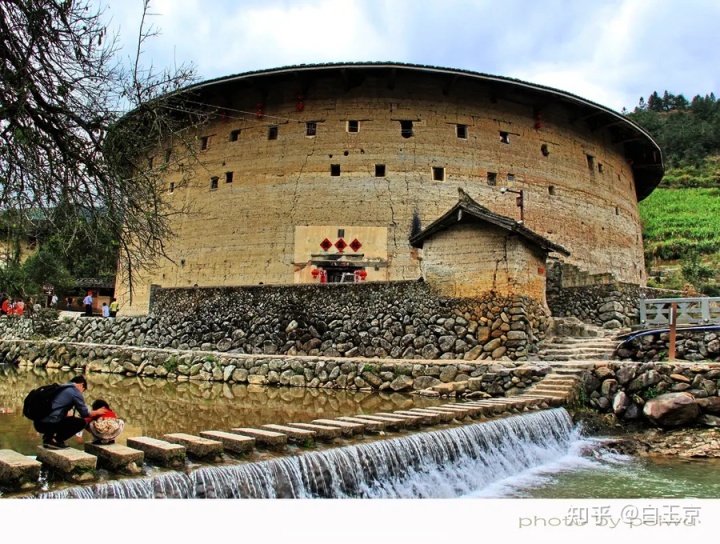

然后,顺着这个思路,我们发现了土楼。

土楼最早的时候起源于明朝的军屯堡垒,其建筑形式也是方形的。

这点颇有“返祖现象”的味道。

圆形土楼,源于元朝末期,肯定妥妥算是中国古建筑了。

这种圆形和远古或游牧的帐篷是有类似原因的。

圆形的土楼起初建在人烟稀少的地方,这些地方地广人稀,不需要其他建筑聚居贴临,也可以建成圆形。

圆形土楼[1]建在地广人稀的地方,这些地方也容易遇到匪患、野兽,所以圆形周长最小,利于防守。

对于本人自圆其说的解释就是,随着建筑周边环境的变化,曾经的方形建筑,会逐渐变回原始的圆形。

有可能,圆形建筑就一直带着这种“在荒野中开拓”的人类原始记忆。

圆形建筑可能是用以保护人类最珍贵的部分。

这个思路的逻辑能说得通。

因为前面所能搜索到的圆形建筑就包括了承载珍贵的功能。

中国古建筑中的土楼。

土楼的核心是祖堂。

西方古建筑中的万神庙。

万神庙本身是教堂。

其他西方的圆顶建筑,基本也都是教堂、清真寺。

2 城市用地的划分

前面解释了圆形建筑是什么,可是依然没办法将为什么中国的圆顶建筑更少自圆其说。

因此,本作者又开始从城市起源的角度去分析这个问题。

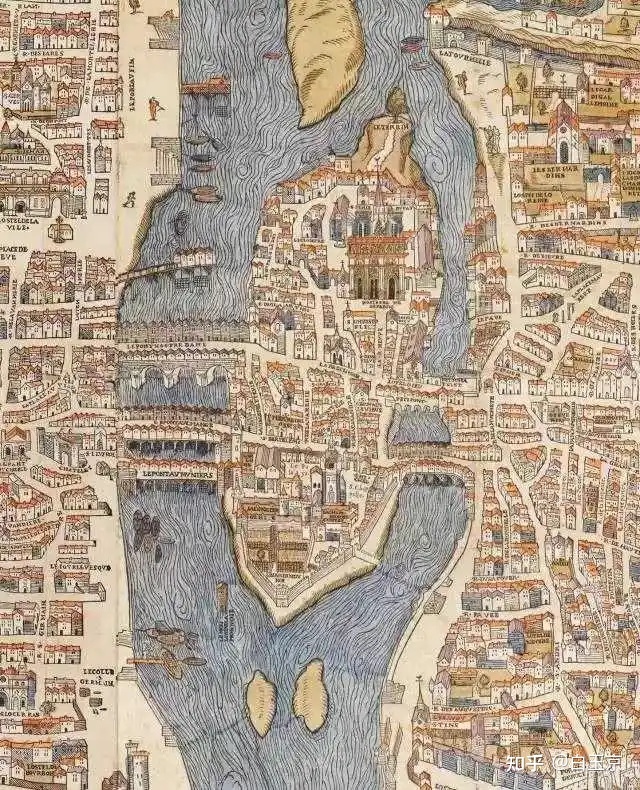

外国的城市,很多起源于聚落。

巴黎[2]的历史有 2000 多年,最早是从西岱岛发祥的。据说,当时居民仅几百人,居住在不到半平方千米的旧城岛上。公元四世纪,罗马人的一个部落强占岛上高卢人村庄,并建立了“巴黎吉”人的首府,巴黎从此得名。

意大利首都罗马[3]是世界文化的发源地之一,沈淀了数千年历史遗迹,有着丰富的文化遗产。它建在台泊河之间的 7 座山冈上,几经毁灭又几度复兴。古罗马遗迹规模宏大,令人浮想联翩,流连忘返。

本人的理解是,这些城市是现有人的聚集,后有城市的规划的。

这些城市,很可能在最初的时候,就建设有“圆形建筑”作为不同部落的核心。

这些部落不断的发展融合,最终形成了城市。

“圆形建筑”也因为其“祖堂”或“教堂”的属性,不可撼动。

慢慢的,以“圆形建筑”向周边放射的城市用地的布局方法也形成了。

在这样的城市里,“圆形建筑”姑且就打比方是“教堂”。

每座“圆形建筑”“教堂”都有自己独特的历史、独特的传承,整个城市的“圆形建筑”就是城市布局的核心、重要节点。

这样的城市布局逻辑形成之后,就固化成了习惯和记忆。

即便是现代化的城市设计和建设,“圆形建筑”、“教堂”依旧可以在这些西方城市中起到重要不可撼动的地位。

甚至这些圆形建筑几经拆除、重建,功能和意义都发生了变化,但是“圆形建筑”本身是西方城市非常重要的“核心元素”。

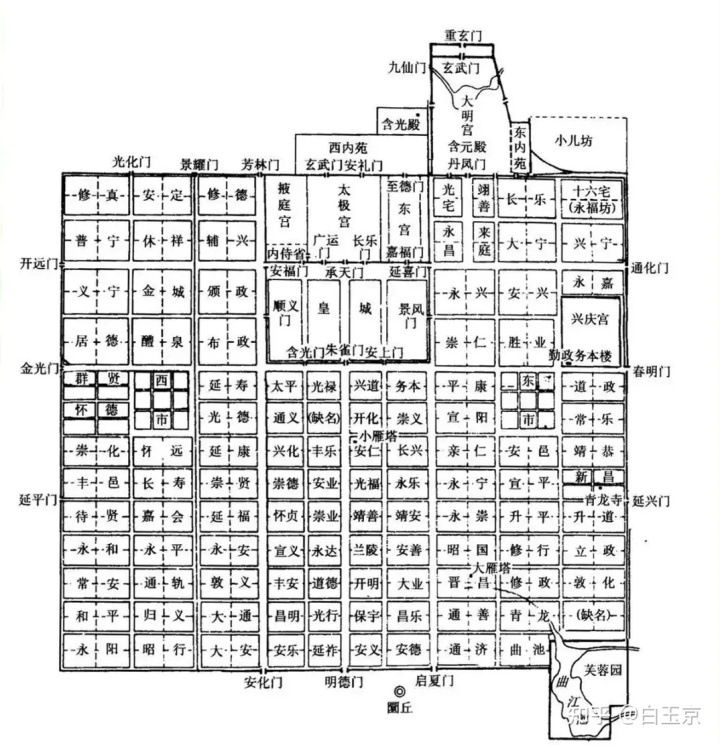

中国的城市,可是从只少春秋战国时代开始就大手笔、大蓝图的宏观设计的。

《周礼·考工记》[4]中就明确规定着中国城市的建设结构。

“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫”。匠人营国指建筑师丈量土地和建设城市;方九里指每边长九里;旁三门指每边开三个门;国中九经九纬指城内有九条横街和九条竖街;经涂九轨指车轨的九倍,可并排走三辆车;左祖右社,即左为祖庙,右为社稷坛;市朝一夫,市与朝各方百步。

看见了么,至少从从公元前 700 多年前,中国的所有城市就是按照方格网规划的。

本人推敲,这暗含了一个稳定发展和人口密度的关系。

华夏先民肯定也经历过以“圆形建筑”和随机“聚落”形成自然生长的城市这一阶段。

但是,华夏先民经历这一阶段的时间非常久远。

以至于自从有历史记载开始,华夏城市已经都是人挨着人、人挤着人的方格网了。

方格网,节省土地。

方格网,城市街道空间清晰,经纬纵横,均质化的特点明确。

方格网,体现了城市管理者权力的高度集中。

既然权力是高度集中的,那么,“圆形建筑”肯定也是“高度集中”。

这个可以对比不同的聚落围绕不同“教堂”的放射线城市。

方格网城市,很可能设计规划之初,就是为了统一、规范。

方格网产生了,就只会留下方格网核心的“圆形建筑”。

其他的周边、异类都会被方格网所规矩,所抹平。

大一统的古代中国,既然规定了一座城市里,只能存在一个“核心”。

由此推论,整个国家的所有城市里,也只能有一个“核心”。

所以,其实在中国古代的城市里,也存在“圆形建筑”,那就是“明堂”。

“天子坐于明堂,执传国玺,列九鼎,使万方之来者,惕然知天下之人,意有所归,而太平之阶具矣。”[5]

按照这个逻辑推定,为什么“中国古建筑”的“圆形建筑”比较少,也就自圆其说了。

首先,古代中国的每座城市都是按照“经纬方格网”的理想形态规划的,本来承载“圆形建筑”的核心每座城市里就只有一个。

然后,古代中国还是大一统的,在所有的“经纬方格网”城市里,只允许唯一的一座皇帝的城才能有。

最后,是不是每个朝代的皇帝的城市里,真的有当时古代中国唯一的圆形建筑呢。

似乎还真是。

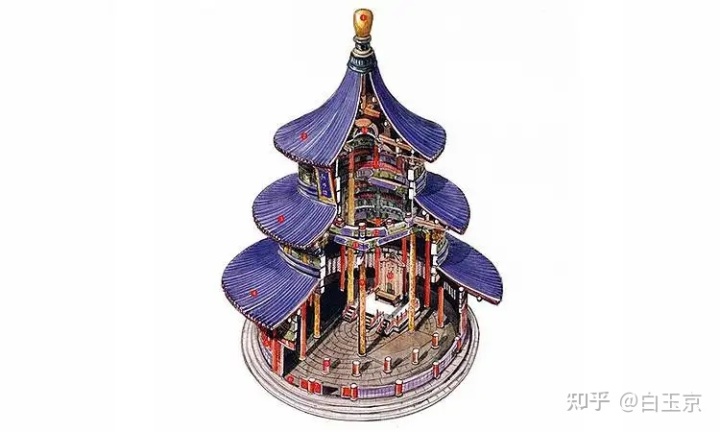

比如,北京,清朝天坛。

比如,洛阳,唐朝则天明堂。

比如,大同,北魏平城明堂。

至少在本人调研到的资料里,中国古代建筑中,现存的“圆形建筑”就是这些。

3 圆形的固定含义

接下来,就是从“圆形建筑”到“圆顶建筑”的演变。

在西方建筑史里,这个演变特别清楚。

本人几乎就是引用建筑史教材了。

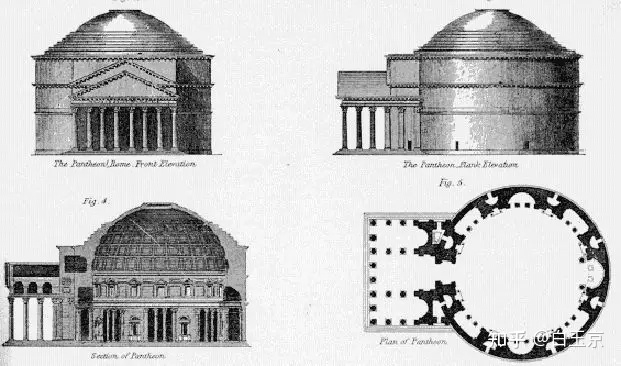

“圆形建筑”最初是罗马的万神庙。

这种“圆形”是一个完美的球体中切出来的。

建筑材料的重力,在球形的轮廓传导,建筑也就可以以坚固、自重大的石材、混凝土建的很高。

这种圆形模式,就是“拱”。

接下来,西方建筑从罗马的多神宗教的万神庙,发展成了一神的宗教。

“拱”也从“球拱”,发展成更多形式的“拱”。

因为继续的历史和宗教原因吧,万神庙的“拱”主要分化为两种。

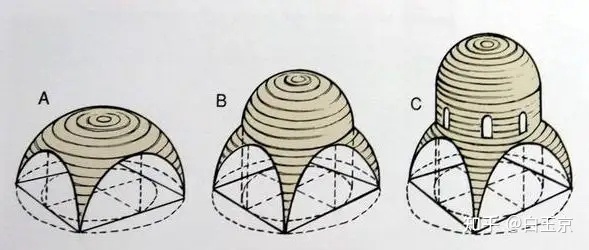

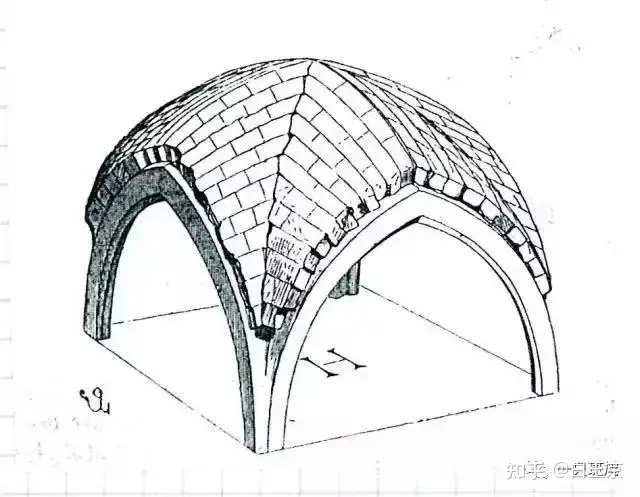

第一种是“帆拱”。

“帆拱”保证了原有的万神庙“球面穹拱”的所有特征。

这里可能是古代的西方人发现了“球面穹拱”可以完美传导力,然后又发现了被切之后的“球面穹拱”也能传导力。

进而,“帆拱”将几个被切割之后的“球面穹拱”互相拼接。

下面的四个“球面穹拱”合理把中间的“拱”往里推,往高顶。

第二种是“肋形拱”。

“肋形拱”应该也是发现了在球面上切出的部分能够完美的传导力。

索性,就把球面切成一根根弧形的“肋条”。

“肋条”本身传导力的效果很好,在“肋条”基础上搭建其他建筑材料就行了。

不知道为啥,本人记得上学的时候,老师好像教的是“帆拱”更完美。

但本人一直觉得,能把球面力的传导化简到“肋”找出“拱”的弧线,显然喜欢“肋条拱”的这伙西方人更聪明。

嗯,历史和我的选择差不多。

斗转星移,宗教、国名、几经改变,野蛮杀戮几经倒退。

但是最终,是“肋形拱”这个逻辑在建筑历史里走的远一些。

以至于,到了西方的文艺复兴时代,“肋形拱”被当时的西方人发扬光大了。

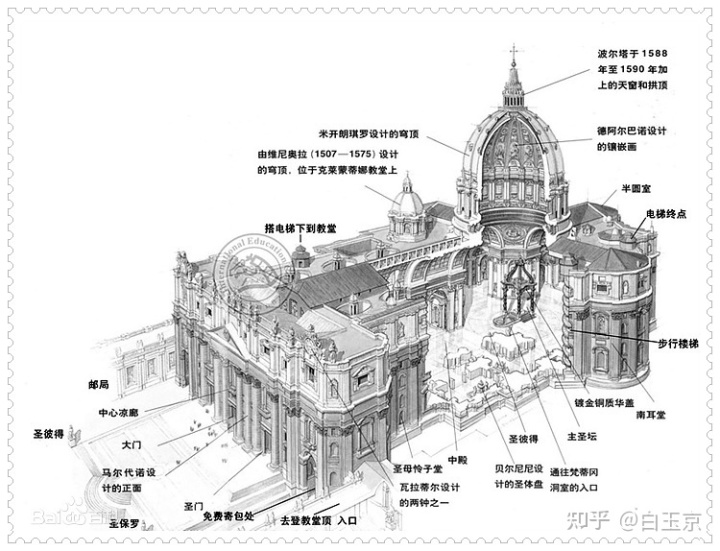

比如,1550 年代建成,由米开朗琪罗(Michelangelo Buonarroti,1475 年 3 月 6 日—1564 年 2 月 18 日)、伯拉孟特(Donato Bramante,1444 年 - 1514 年 3 月 11 日)等大师设计的罗马的圣保罗大教堂的巨大的穹顶。

到这里,圆形建筑从“万神庙”发展成“穹顶”,“穹顶技术”又基本和“教堂”绑定。

那是不是说,西方古建筑里,就会有这样一种“模式化”的“圆顶”,然后但凡是“神圣的”、“集权的”建筑,就放一个“圆顶”呢。

还真是。

这个“模式化”的“圆顶”在西方建筑史里,还有一个名字“坦比埃多”[6]。

而且“坦比埃多”就是伯拉孟特设计的。

“坦比埃多”这个标准的西方“圆顶”定型之后,就是到处放。

美国国会大厦建于 1800 年。

巴黎圣心堂建于 1914 年。

基本上,接近现代的“圆顶”建筑,一路就从古罗马走过来了。

然后,再说古代中国这边。

还记得,前面本人自圆其说的提到,古代中国的圆形建筑叫“天子明堂”。

一个朝代才有一个。

咱就不细说“明堂”的建筑结构了。

毕竟,天坛就活生生的在北京。

天坛的结构也可以清晰查到。

但是再往前或者往后,对于中国古建筑的“圆顶结构”本人都是“存疑”的了。

大同的北魏平成明堂,这是一座按照北魏历史记述复原的建筑,建筑建造年代可能是 1995 年。

本人猜,肯定是“钢筋混凝土”结构。

造型上,没准还是反向参考了明清天坛。

洛阳的则天明堂并没有附建,但是按照历史建设了“则天明堂”旁边的“天堂”,虽然本人看来,也可以说是一座塔。

但是“天堂”的确是圆的。

而且这么高,应该也是“钢筋混凝土”的。

中国古建筑中的“圆顶”,如果从结构的角度讲,似乎只有天坛,还有天坛旁边的皇穹宇了。当然古建筑结构里不包括“钢筋混凝土结构”。

中国古建筑中的“圆顶”,如果只从形态角度讲,还有大同明堂遗址公园里的北魏明堂,隋唐洛阳国家遗址公园里的天堂。

等等,其实呢,圆顶的中国古建筑还有一个。

那就是重庆市人民大礼堂。

重庆市人民大礼堂 1951 年 6 月破土兴建,1954 年 4 月竣工。

在过去那都是表达“崇天”、“集权”、“神”的“圆顶”。

在新中国,“圆顶”属于人民。

所以,大家明白为什么传统的中国古建筑很少见到「圆顶」这种结构形式了吧。

以上。

作为一名建筑师,为了人民的建筑,我辈继续奋斗。

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2022-5-24 09:01 PM

发表于 2022-5-24 09:01 PM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡