这是一个好问题,提问者将视角聚焦到了线条这一小角度,又透过线条这一角度去观察着整个艺术创作世界,从绘画到建筑,从平面到空间,从二维到三维,线条的魅力可谓是无处不在。

为了迎合这道题目,我也愿意按照这个思路,纯粹聚焦于线条而不拘泥于形式来作答。

一.线条有着自我质感的表达

这里的质感形式上指的是单根线条本身的变化,作画者在绘制线条时的用笔轻重、厚窄、缓急、枯实、顿挫、浓淡乃至情绪的波动都会直观地反映到线条本身,而落实到具体形式中的,线条的自我质感表达在各种艺术创作中的形式与内涵可谓是不胜枚举。

站在这个理解的基础之上,我们来进一步地去讨论这个质感变化的实际意义,这背后其实承载着许多艺术家丰富的精神世界:

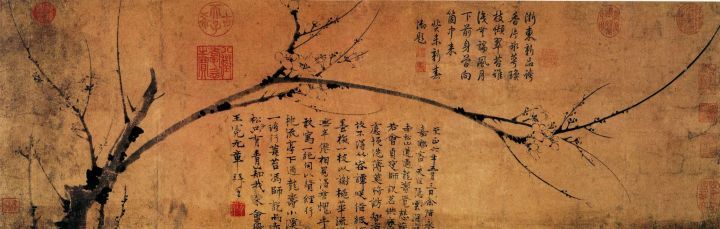

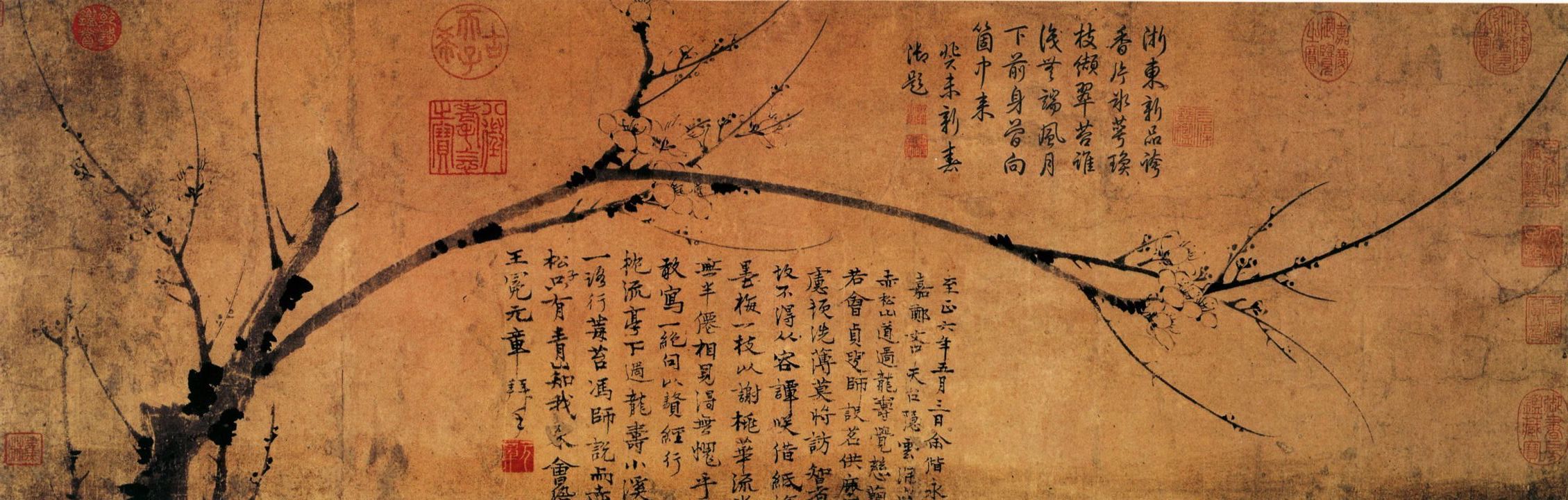

1.线条质感的表达——精神的载体王冕的意象

王冕的《墨梅图》中的这三段梅枝的线条分别象征三段气韵,第一段淡墨挺拔饱满写意,第二段坚韧延绵有弹性,第三段凝练浓缩抽枝朝天。三段枝浓淡和笔意层层递进,在我看来寓意着梅枝生长的三个层次:蓄意渐积—坚韧隐忍—锐意薄发。

“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”王冕的诗句相信大家早已耳熟能详,王冕一生画梅,以梅喻己,这三段梅枝的线条里,饱含着王冕丰富的情愫和自我人生感悟。

而仅就线条技法而言,这三段梅枝背后的线条功力可谓恐怖如斯,从墨迹中不难看出三根线条乃王冕一气呵成之作,小图难以欣赏,请大家看下面的大图:

王冕将功力融入线条技法,用线条技法去描绘意象,用意象来彰显自身的情感,尤其是最后一段梅枝,在绘制中浓烈的情感早已溢满,不言而喻。

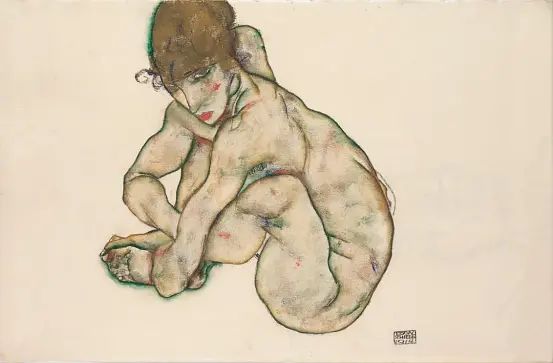

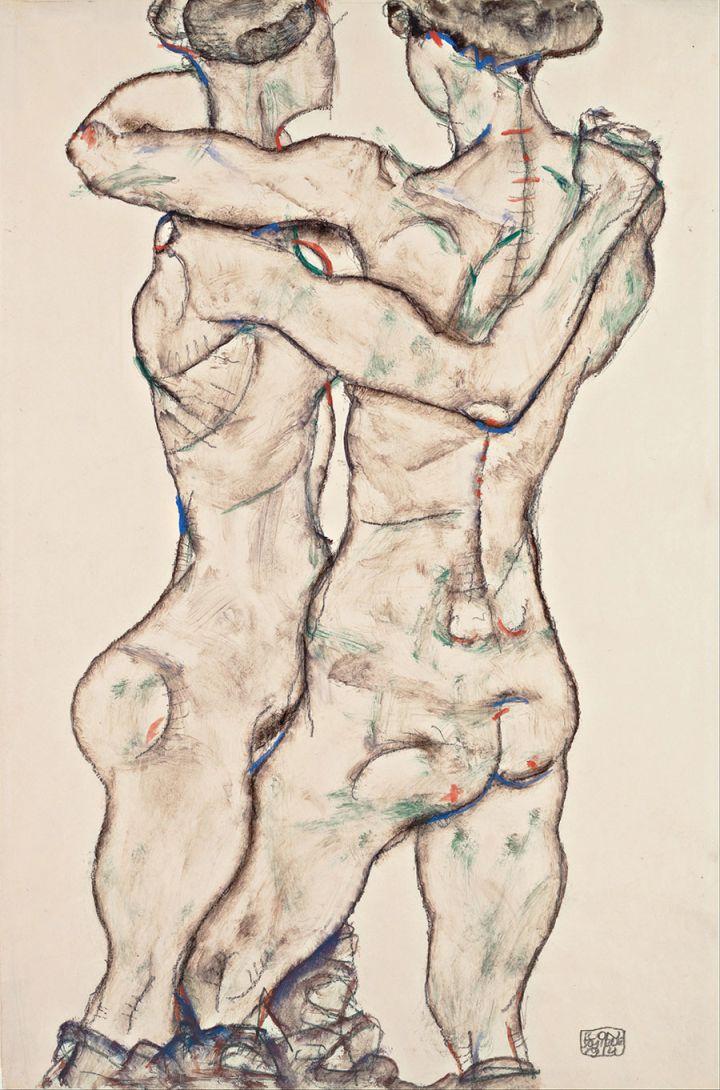

而在线条的描绘中,还有着更为直观的情感表达,例如席勒的作品中的线条:

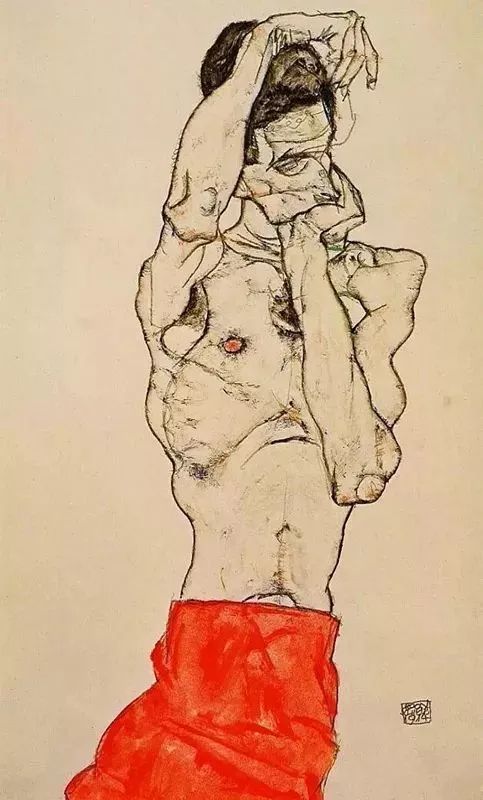

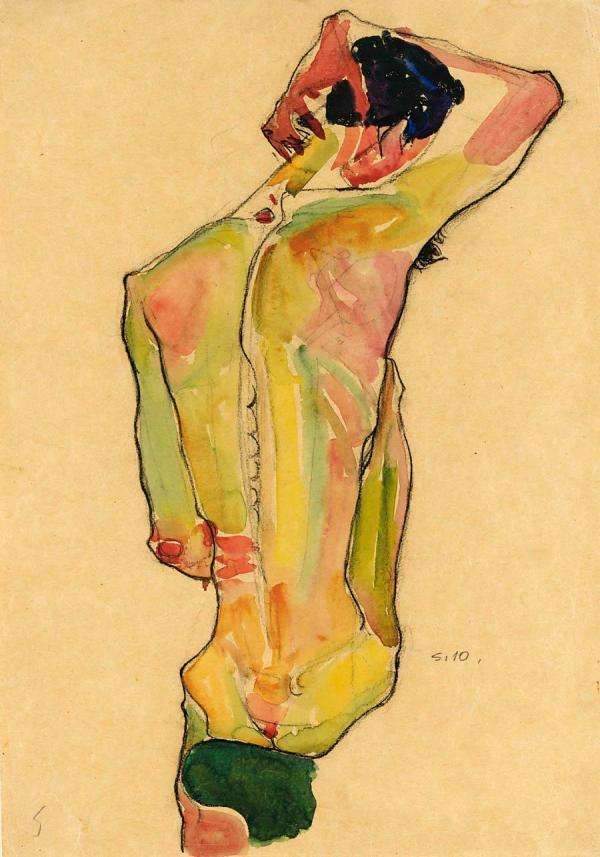

席勒的波动

席勒的线不是作为形象的附属,而是作为近于分裂的席勒精神及古怪情绪的外化——《埃贡席勒作品中的线条美》周岱

没有烙在脑海深处的痛苦,就难有如此挣扎深刻的情绪,席勒有一个悲苦的童年,父亲患有严重的梅毒性病,并传染给母亲以至于席勒出生前的三个哥哥都夭折,他的妹妹也于十岁时离世,1904 年,青年的席勒遭受父亲去世的打击,对死亡的恐惧在他心中留下了不可磨灭的影响,加之愈发清贫的生活,痛苦塑造着席勒的精神世界,而他作品中扭曲形变的线条,就承载着席勒自我丰富的情绪。

他的线本身就是各种偶发情绪的载体,在作画中他投入了饱满且不稳定的激情,忽而尖锐张力、忽而流动起伏、忽而拙气生涩、本身就象征着席勒精神世界里情绪的反复无常:

最为难得的事反而是最不起眼的,在这样扭曲且挣扎的线条变化上,科班出身的席勒的人体造型仍然是准确的,包括线条的变化也是与人体的肌肉骨骼暗合,这也跟席勒选择的模特倾向有关,他会选择比较瘦的模特,骨瘦嶙峋的人体描绘起来会容纳更多方硬的转折和线条变化,古典绘画的人体艺术中往往会选择丰满的模特,除非特殊需求,骨瘦嶙峋的模特极为少见,而在席勒的作品里却是常客,这也是很多人说席勒在创作上有过专门的造型研究的原因之一。

而无论是席勒还是王冕,在线条的美感仍然是建立在用以塑造一个形象的基础之上,而脱离了造型的线条,是否还能作为情绪的载体呢?

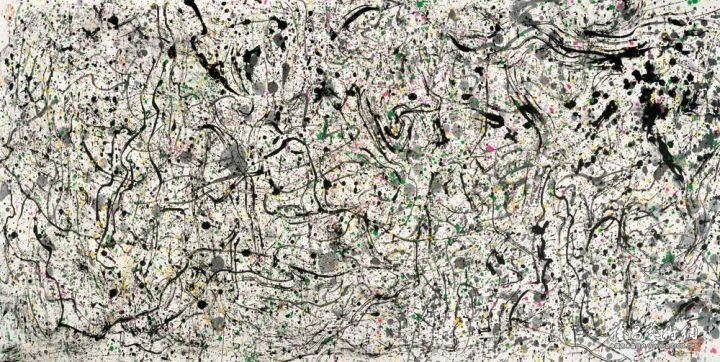

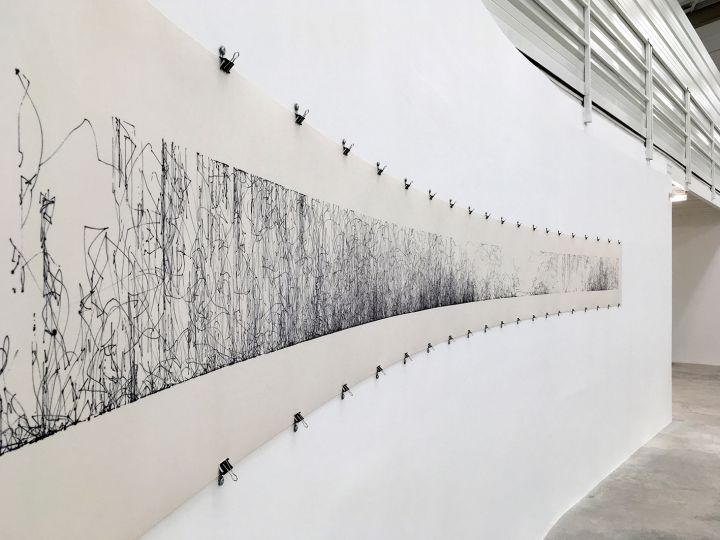

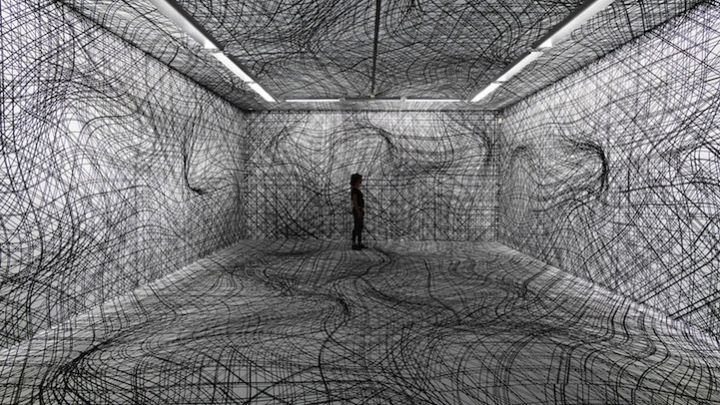

Zitko 的冲动

说实话,我挺羡慕 Otto Zitko 的,我在小学二年级的时候,就直觉自己无序胡乱画出的线条最贴合自然,每天闭着眼睛在纸上乱画圈,这种偶发性的美感创作随着我越来越熟练变得逐渐可控,我开始睁开眼睛画,慢慢地也能一定程度随着心情变化曲线的走向,类似 William Hayter 的线条,三四年级左右,我开始控制不住拿彩笔往家里的墙上绘制线条,爹妈回到家后看到我大作的愤怒模样我至今记忆犹新,后来我的“艺术事业”被迫回到了草稿纸上,直到初中,我仍然闲下来就会自发地绘制这些线条,甚至上课不听讲,到了高中开始学习画画,精力被占据后才慢慢停下。

当时我就在想,如果有整面屋子当我的画纸那该多爽啊,所以当我后来看到 Otto Zitko 的作品时,我瞬间有种这是另一个平行时空的我的错觉,因此关于 Otto Zitko 的作品讲述,我不想用谈客观的艺术评论,我想以一个小学二年级的创作者角度去看他,没什么章法,我认为他在绘制的时候完全是一股原生的冲动,跟原始人画壁画的目的一样,跟我在墙上画彩笔一样,都是一股刻在基因里对挥毫泼墨的天然欲望,而这其中的运笔、旋转、挥动,是直觉上的冲动和原生上对线条美理解的交融,当然,在视觉冲击力上,Otto Zitko 还是做了一些妥协性的考量,用蓝用橙,试图好看。

现在的我已经渐渐失去这种能力了。

2.线条质感的表达——物象的摹仿和诗意的表达,通往解构和抽象物象的摹仿

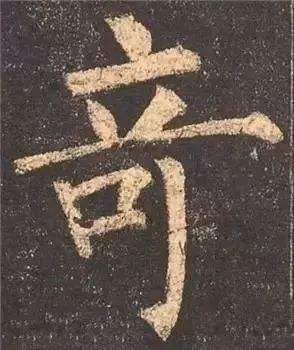

在书法艺术中,对于线条的运用产生了拟物化的追求,对物象的摹仿使得线条解构了自然界的美,并重构于艺术家自我的创作之中,例如黄庭坚观船夫划桨而悟得“荡桨笔法”,下图这个舟字最具代表性,仿佛就像俯瞰湖面一艘小舟,这一横的线条就像是船夫使的一杆横桨:

再例如,欧阳询结体三十六法中提到的:“卧钩,似长空之初月”,则是师法自然:

在书法线条中,这样对于物象的解构感悟而演化的追求还有很多,例如“千里阵云”、“犀象之角”、“折钗股”、“万岁枯藤”、“腾凌速进”、“惊蛇入草”等等,这里就不一一枚举了。

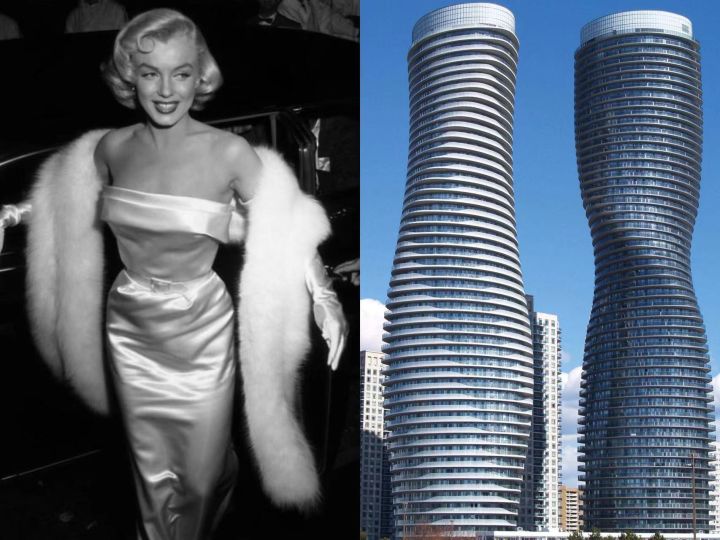

写到这里,突然没由来地想到了小马哥的梦露大厦,列此作为插曲:

诗意的表达

而绘画线条中,对于自然事物的解构和重构这个过程,则多了一丝更为诗情画意的思辨,呈现出了更加丰富的视觉变化,例如吴冠中先生的线条,就是以诗意为内核的写意式抽象表达,他的内核是建立在传统美学之上的。

物象与诗意交融,仍然以绘制形象为主:

以诗意去重构物象,形象开始形变:

在于此基础之上去提炼和演化点线面:

再更进一步地凝炼,诞生本土的抽象美学:

线条在这一过程中,已经被抽象化了,但我们可以很明显的感受到,有些内容在这一过程中通过线条被承载了,那就是传统美学的精髓——诗意,线条由物象中凝练,赋予情感而去表现,最后超脱物象,透过线条,情感被保留了下来,且仍旧饱满。

3.线条质感的表达——线条既划分平面的空间,又可表现三维空间平面的划分

平面空间的划分很好理解,以书法为例,当我们运用线条的时候,就会产生黑白两个分明的色块,

这就使线条在平面上的划分,平面的空间布局就诞生了,美感便蕴藏其中。

外轮廓线的变化暗示着物体的侧面积,表现体积感

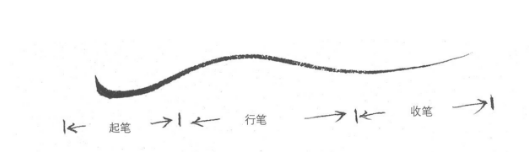

而绘画中的三维空间表现,我们常常习惯于欣赏通过光影去描绘体积感,其实,体积感也可以通过外轮廓线的变化去表现,我们以一种线条的变化为切入点,这样好方便大家理解,下图白描中的技法丁(钉)头鼠尾,一根线条有着丰富的运笔变化呈现:

这种线条的变化一旦用于外轮廓线且施加得当,就能产生体积感,也就是表现三维空间,因为物体的外轮廓线不仅仅是一根线,外轮廓线同时代表着我们看不见的物体侧面的面积,所以外轮廓线的粗细变化暗示着物体侧面的面积大小,也让正面与侧面之间转折顺畅,这也是通过外轮廓线塑造体积感的关键所在。

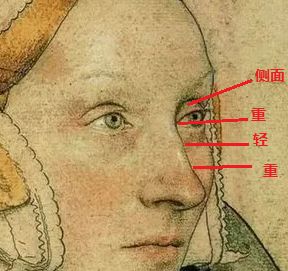

西方画家中,费欣的造型没有借助光影去表现,而是着重去表现人物的皮肉和骨骼,素描调子依托于结构之上,与此同时,他在塑造中非常注重对于外轮廓线的变化,而这一变化也是依托空间的,用线十分老练,可以着重看一下右上角额头的外轮廓线,非常自然且仔细的“重—轻—重”,而一般表现耳朵这类复杂的空间时,他的线条会整体加重,这样以便于容纳更多线条可变化的操作空间,请大家仔细地感受一下费欣的外轮廓线,每一根线都自然优美,仿佛没有刻意的变化,仿佛本应如此,而这是建立在非常严谨且微妙的线条变化之上的视觉效果。

同样善用外轮廓线去处理空间的还有荷尔拜因,而他的这幅作品则更为直观:

我们以鼻子的外轮廓线变化来分析,可以很明显地看出,线条从上到下是由眼窝的侧面逐步演化而来,到凸起的鼻梁骨则线条变轻(凸出则遮挡了侧面积),到稍微凹陷的地方则线条变重(凹陷则露出了更多的侧面积)

在此基础,我们用这种外轮廓线的观点来看看吴道子的作品:在《送子天王图》中,对于外轮廓线的变化,前后空间线条的轻重变化,里外的层次感,单根毛发的轻重变化,单根衣服线条的轻重变化,这些都能够体现出我国古代画家在造型时具备通过线条去表现三维空间的意识:

横看大图:

上述关于线条的三维空间的讲述,是建立在用线条去辅助造型基础之上,单根线条作为局部,其本身因变化而显得十分优美,而作为整体的一部分,又能够为整体的造型营造出三维空间。

但是接下来的内容,就有点离经叛道的胡乱猜想意味了,

先说好,下面的内容全是我的个人一派胡言,没有任何事实根据:

书法线条中的三维空间

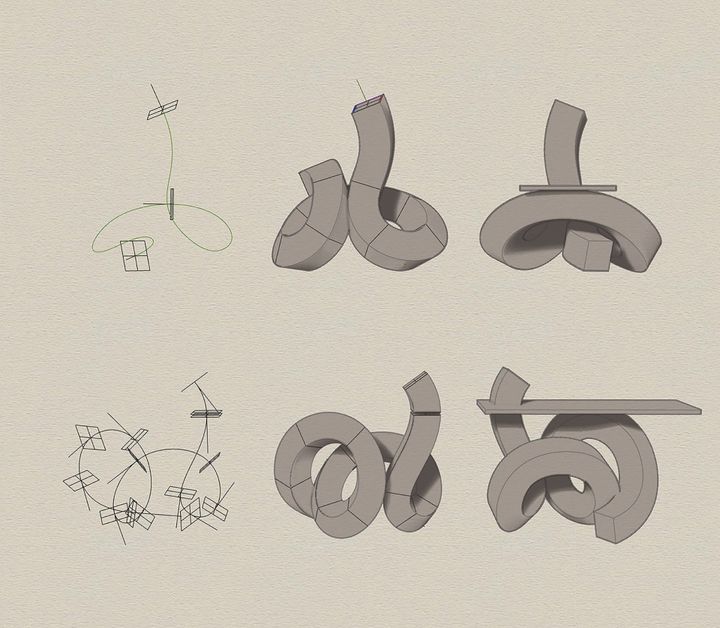

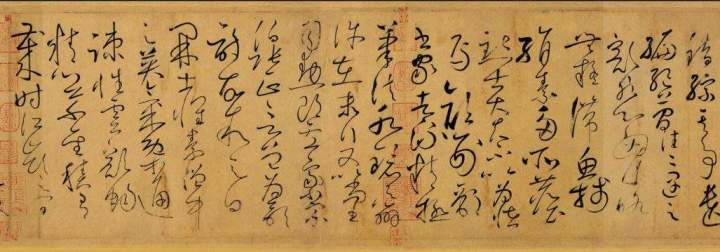

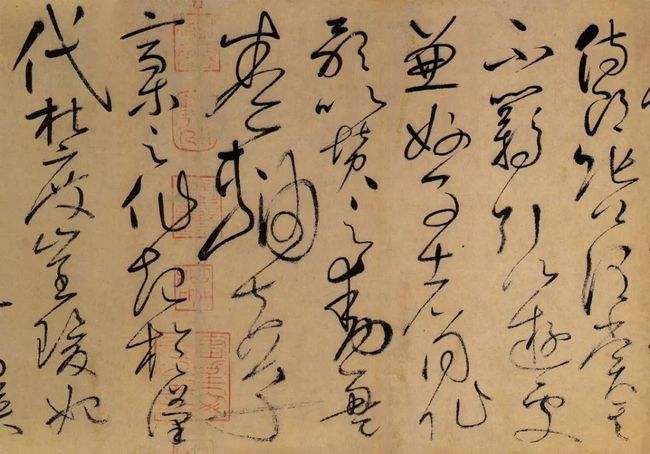

这源于我以前看怀素和张旭的草书,总能看得非常入迷,总觉得他们不仅仅是在写字,他们所构置的空间是超脱于平面的,从他们的字中,我能明显地感受到他们在用线条的变化去塑造一个三维的空间:

我激动地把握这一发现告诉我爸,我爸却没听懂,遂作罢,

后来偶然间我看到了韩国艺术家 Chulan Kwak 的草书座椅,Chulan Kwak 也是感受到了草书中的空间,遂将草书中的字体提取出空间结构,最后做出装置来:

我顿时心想:知音啊,原来我不是一个人,这不一看就懂?赶紧给我爸看看。

我爸看完后说:“子虚乌有,一派胡言,我写了几十年字,从来没听过这种说法,书法中的空间只有二维的,创作者是不可能在书写的时候刻意构置一个三维空间,也没有任何理论这样去说过,这属于自我想象的作品。”

我当然不服,在书法理论书籍中翻找,果真如他所言,除了一本以现代西方艺术的观点去审视中国书法的理论书籍中含糊其辞地提到过一两句外,没有一本书中这么提到过。

可我再次欣赏怀素的作品时,我仍然强烈地感受到一股由线条组成的空间感,笔画中明显有前有后,线条旋转中明显创造出了天地:

至此,关于书法线条的三维空间,我不能说创作者在书写中刻意去营造这种空间,

我只能说,当你像怀素一样注重创作中每根线条的变化质量时,三维空间感自然而然就被赋予了。

4.线条质感的表达——综上的个人感受线条的参考

于此做一个小总结,上述内容其实也是我个人在平面上欣赏线条的参考。

说一千道一万,好的线条就像语言一样,富含着信息量,或者说它是一个能够承载且启发多元信息量的载体,除开最天然最应当的直观视觉美感外,基于此的审美鉴赏的关键就在于你能感受到多少信息量。

不过请注意,这不是高中语文的阅读理解,没有标准答案,上诉的所有内容也不过是一种浅薄的参照,请以你自己的感受为尊,艺术作品尊重每个人感受的偶发性,甚至你的偶发性也是审美活动中极为关键的一环。

二、线条是空间中的舞者5.线条是空间中的舞者——雕塑和装置中的线条

在二维和三维的起承转合的这个节点上,我最先想到的就是以金属焊接为创作形式的雕塑家 David Smith 的《哈德逊河的风景》,David Smith 雕塑作品的革新性就在于其营造出一种空间作画的概念,而这幅于哈德逊河觅得灵感的作品能激发人无限的遐想,它仿佛抽象到能承载你记忆里的一切关于风景的底色,富有暗示性的元素具有丰富的想象空间,而与此同时,线条作为雕塑艺术的一部分开始在空间中飞舞跃动起来:

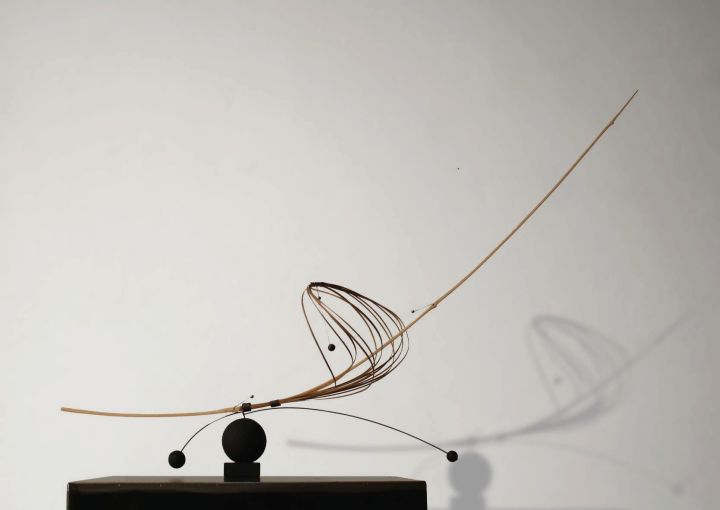

大门敞开,优美的线条开始以主角的姿态像舞者一样在雕塑作品的空间中飞跃,造型和材料在不断地创新和突破,他们的作品中,曲线的美感已足够丰富,且能承载观者对其澎湃的想象,故欣赏他们的作品时,无需多言:

Naum Gabo 的感知与纯粹(玻璃、尼龙丝)

Laurent Martin 的优雅与平衡(竹、丝线束缚)

Jacinto Moros 的扭动与轻盈(枫木、家具塑料贴面)

Osamu yokoyama 的束缚与突破(竹)

Niyoko Ikuta 的动感与静谧(玻璃)

Cerith Wyn Evans 的节奏与跃动(霓虹灯)

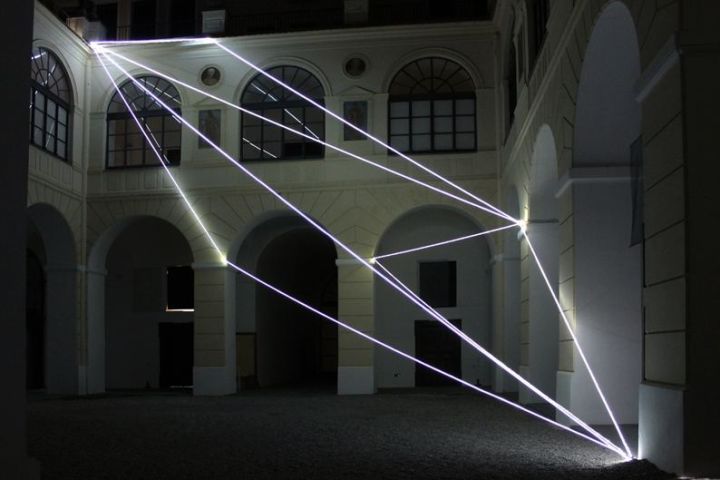

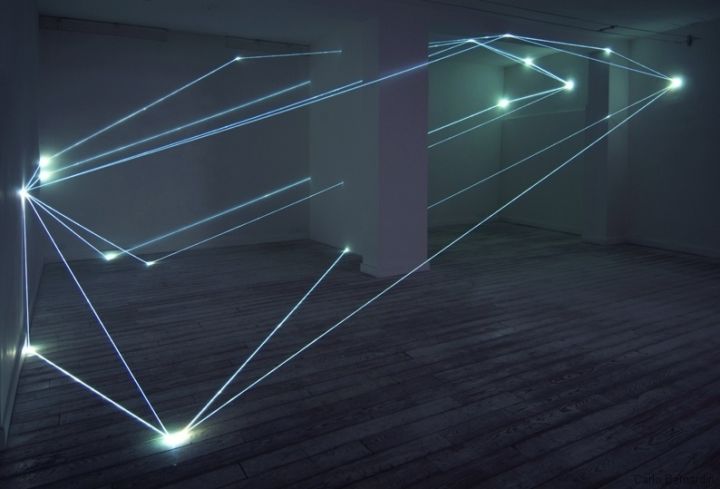

Carlo Bernardini 的构成与切割(光纤、镜面)

Anthony McCall 的场域与写意(灯光)

在此基础之上,我们能否探讨线条这一舞者在空间中更为灵动或轻盈的表现形式?

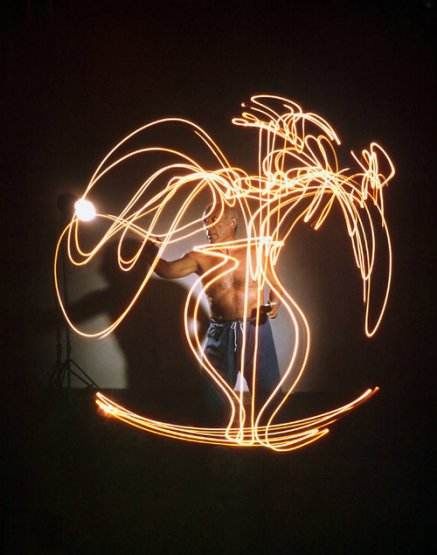

6.线条是空间中的舞者——时空中的运动轨迹人的运动——Picasso 的光绘

光绘的具体形式是摄影作品,实质是利用光彰显物体在时空中运动的轨迹。

光绘,是以光的绘画为创作手段的摄影作品,任何光源都可作为成像效果的一部分。利用相机长曝光模式拍摄光源的移动轨迹,可充分发挥创造力在三维空间中用光画出任意图像。

光绘现在已经不算是新奇玩意了,很多针对小孩子的艺术启蒙班里都有安排光绘体验,一台相机,一根小烟花,就满足了光绘的基本创作条件,形式不重要,重要的是透过形式的表现,毕加索的光绘作品在我看来是最喜欢的,在呈现上来看,也不仅仅是在平面上作画的感觉,有那种在空间上描绘线条的意识:

另外国内的光绘艺术作品里,我个人比较喜欢邱志杰在空间写下的字,有时候我也会有这样去写字的冲动,不同的是我想用看怀素草书的观点去写字,以一种三维的视角在空中挥舞出我感受到的怀素草书中的三维空间:

鸟的运动——Xavi Bou 的动态捕捉

上面是双臂,这个是双翅,是摄影师 Xavi Bou 使用计时摄影(Chronophotography)手段去捕捉鸟类飞行的轨迹并使用 PS 加工组合后的作品:

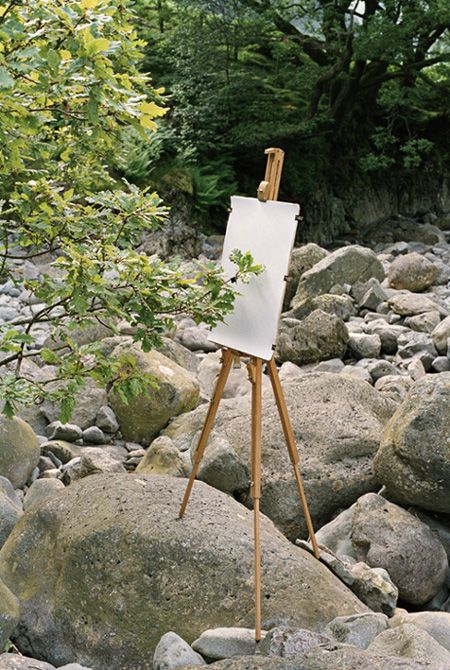

风的运动——Tim Knowles

Tim Knowles 这人真的是个鬼才,其实不只是风的运动轨迹,这位艺术家的创作源泉来源于各种事物的运动轨迹,他的作品中的线条没有一根是他自己亲手画上去的,都是想尽办法从运动中捕捉而来,脑洞大的出奇。

该艺术家个人网站链接,感兴趣的可以去看看:Tim Knowles - Art - Home page - British - Artist - London - UK

《Tree Drawings》

Tim Knowles 给树枝上绑上画笔,随着风的吹拂,树枝摇动产生线条,以树枝为媒介表现了风的存在:

《Three Peaks Balloon Drawing Project》

制作了三个装置,同时放于苏格兰、英格兰和威尔士的山顶上,装置内的气球随风飘荡并在画纸上留下运动线条的痕迹,超长的画纸缓慢转动以供气球 24 小时内都有白纸供应,以气球为媒介记录了风的存在:

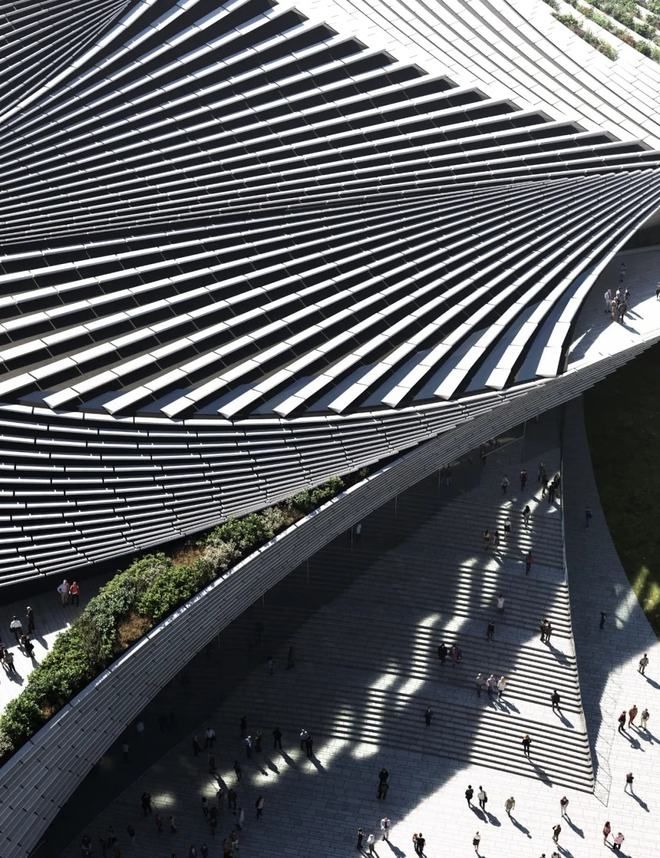

7.线条是空间中的舞者——建筑中的线条

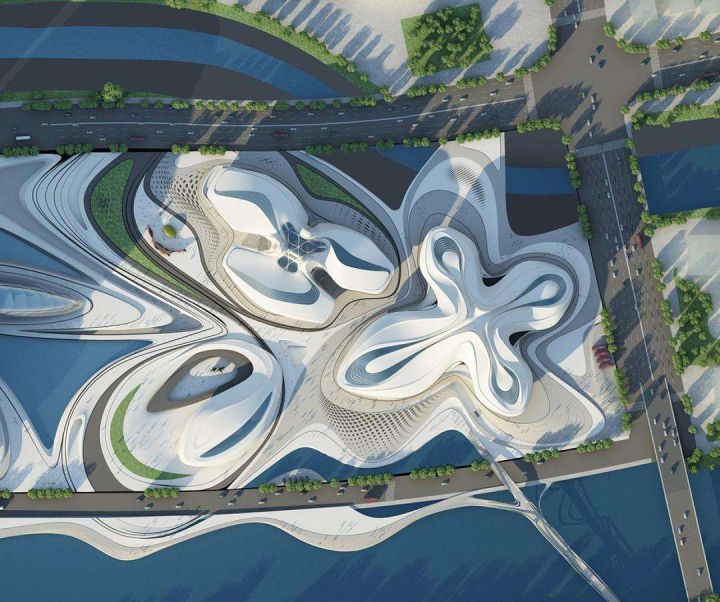

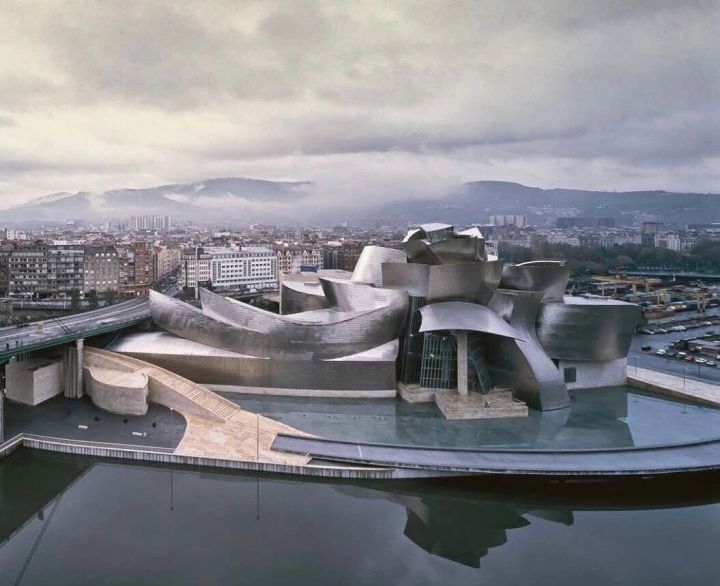

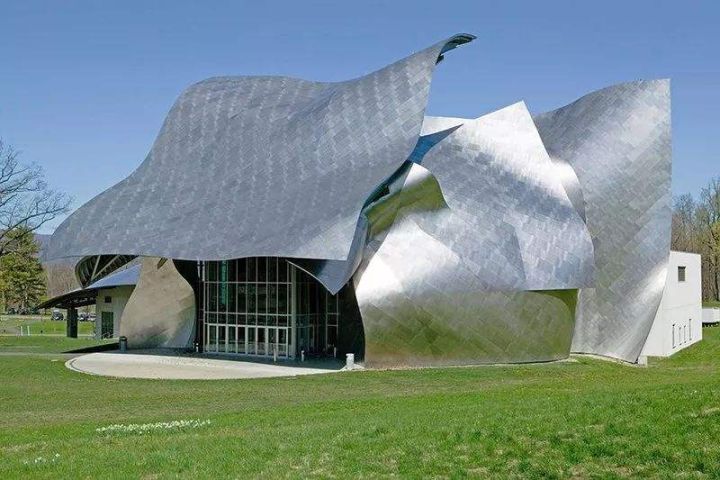

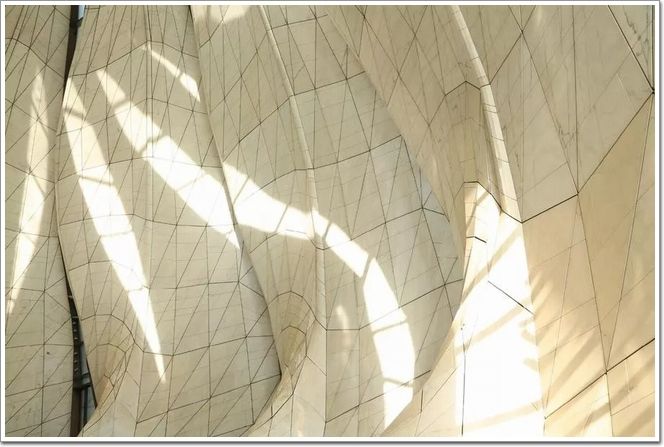

关于这个部分,虽然我酷爱空间艺术,但我个人只能算是建筑的爱好者,因为建筑是一个非常复杂的领域,每种形式背后都是空间美学理念、设计工作模式、物理现实、工业基础、政治经济、地方风土的多元交织有机体,非躬身入局者难以得见,我于这个领域的见解,一定有相当大的局限性,所以就不谈了,仅列上我喜欢的作品供大家一起欣赏,虽然我不表达我的见解,但我仍然会在作品的选择中传递出我个人对于建筑空间线条的认知和理解:

Oscar Niemeyer

Zaha Hadid

Frank Gehry

Siamak Hariri

伊东丰雄

隈研吾

BIG 事务所

8.线条是空间中的舞者——线条是空间的棱

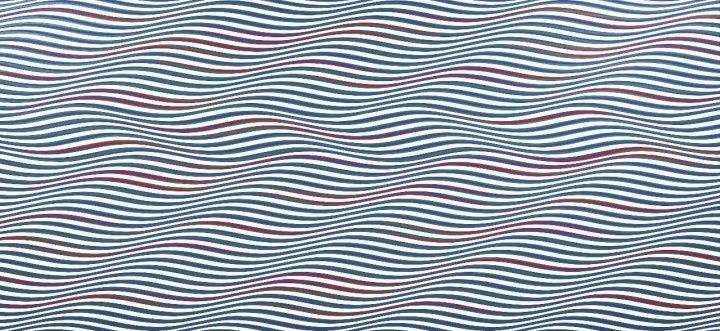

原谅我又绕回到了平面绘画作品,下图的 Bridget Riley 的作品就是一个非常好的命题切入点:起伏绵密的线条中,我们的确明显地感受到了空间的存在。

Bridget Riley 的波浪线

通过线条,Bridget Riley 在平面画纸上描绘了一个起伏的空间:

Nester Formentera 的人物造型

在这基础之上,更直观一点的就是 Nester Formentera 的线条,用线条起伏所表现的空间去描绘真实的人体造型:

不过讲老实话,我个人很不喜欢 Nester Formentera 的作品,甚至可以说非常讨厌,不是讨厌这一形式,而是讨厌他的动作设计和画面表现,形式玩多了,甚至为了让形式有内涵而刻意增加一些“性”要素,属于低级趣味,欲望过于溢满,看多了极易厌倦,反而透出了作者思想的空洞,这是一幅是我从海量作品中挑出的最含蓄的一幅,也是我个人最能接受的一幅。

Dürer 的造型线条

线条作为空间的外棱,是完全可以一定程度上表现空间的,而事实上,只要我们能够理解结构,我们的素描就可以顺着结构去施以线条,最终呈现造型,而这其中,丢勒的素描和版画最为经典:

Darel Carey 和 Peter Kogle 的错觉

线条是空间的外棱,在平面的画纸上可以通过线条的起伏描绘出一个三维空间,那么在室内空间的墙面上去绘制线条的起伏会是怎样的效果呢?Darel Carey 就由此在室内空间的墙面上塑造了视觉的错觉假象,用胶带去贴在墙上作为线条去创造一个个奇妙的感官体验:

玩这招的其实不止他一个,奥地利艺术家 Peter Kogle 的作品也是使用这一思路

因为 Peter Kogle 创作媒介有借用电脑去做造型表现,所以其实在媒体技术愈发先进的时代,Peter Kogle 的视觉上限是更为夸张的:

说实话,在筛选他的作品时,我直接触发了 3D 眩晕症,差点没吐出来,休息了一个小时后头才不那么痛,所以我决定多放点他的作品。

全文毕

注:此处讨论的线,是艺术创作中的线条,是创作中的一个以线为由的运动轨迹,在现实世界的纸上呈现是有着多条边线的“面”,不管该线条有多细,在显微镜看来其仍属于一个“块面”,并非真正意义上的线。

以上

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2022-3-26 04:47 PM

发表于 2022-3-26 04:47 PM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡