错别字,堪称学生时代的公敌。

常常是写错一笔,被老师罚抄一页。

这时的你,会不会看着课本上的“通假字”忿忿不平,心想:哎呀,怎么这位先生写的错别字就是“通假字”呢?

难道古代就没有错别字吗?

当然不是,古代人写错别字也是家常便饭。事实上,很多传世书法作品中,也常有错别字出现。

广义上讲,古代错别字大致可以分为三种类型:为了避讳不得不写错的字、为了炫技特意写错的字、纯粹粗心写错的字。

接下来,我们就一起“瞻仰”一下古代的错别字吧!

避讳,是我国古代特有的封建礼仪。

对皇帝或者长辈的名不能直呼,不能直接写出,需要避开,书写时有的改同义、有的改同音、有的缺笔。

这就产生了一类特殊的错别字——避讳字。

书写者并非不会写,而是为了遵循避讳礼特意写错。

譬如,《红楼梦》中林黛玉写“敏”字省略最后一笔,就是为了避讳母亲的名。

在许多传世的书法作品中,都能见到避讳字的身影。

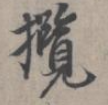

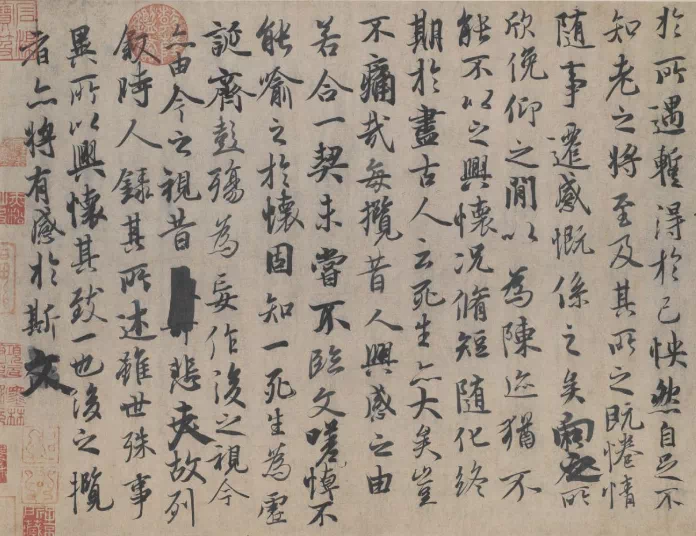

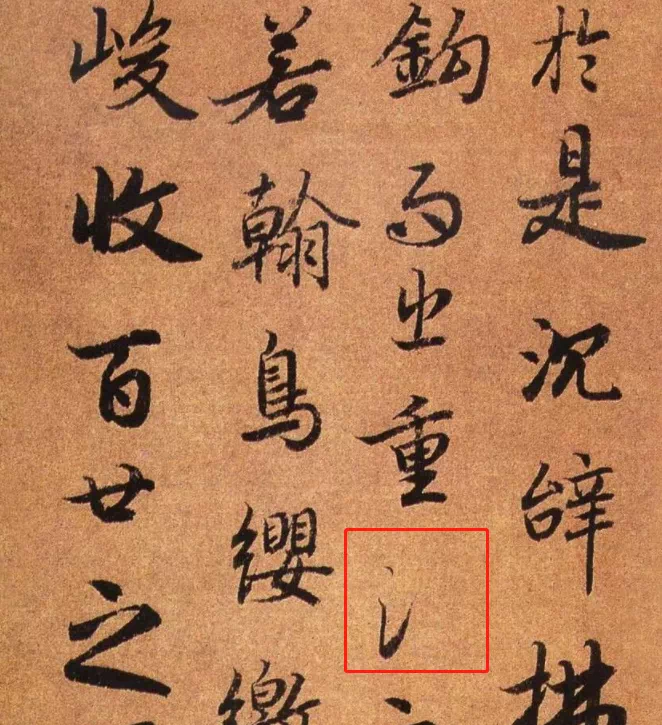

如《兰亭序》中的“揽”是王羲之为避曾祖“王览”讳而加了偏旁。

唐 冯承素行书摹兰亭序卷(局部) 故宫博物院藏

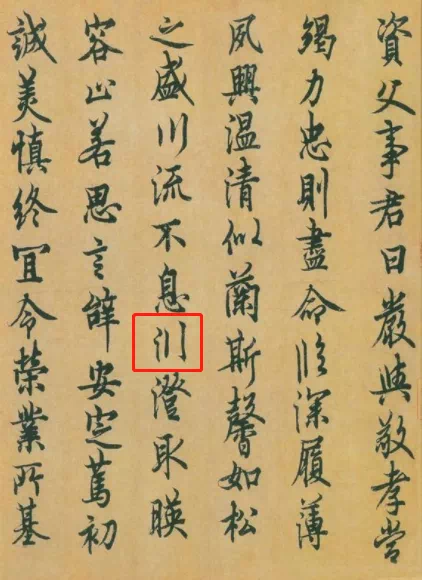

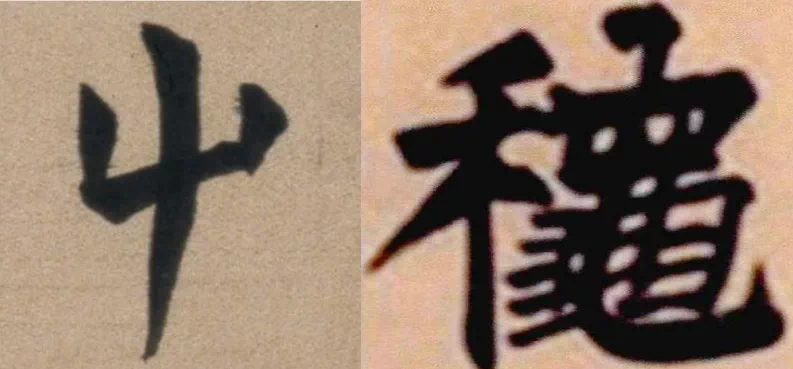

柳公权楷书《大唐回元观钟楼铭》中的“世”缺笔,是为了避唐太宗李世民。

出自唐柳公权楷书《大唐回元观钟楼铭》

欧阳询的行书《千字文》中有一个“渊”字,今天看来,绝对是“缺斤少两”的错别字。

但其实,欧阳询并非忘了“渊”字怎么写,而是刻意做了缺笔处理,以此避讳唐高祖李渊的名讳。

被誉为大唐第一行书的《文赋》中也有“渊”字。

好家伙,直接省略右边的“丿米丨”,只保留了偏旁。

唐 欧阳询 千字文卷(局部)辽宁省博物馆藏

唐 陆柬之 《文赋》(局部) 台北故宫博物院藏

即便是皇帝本人,在书写时也要遵循避讳原则。

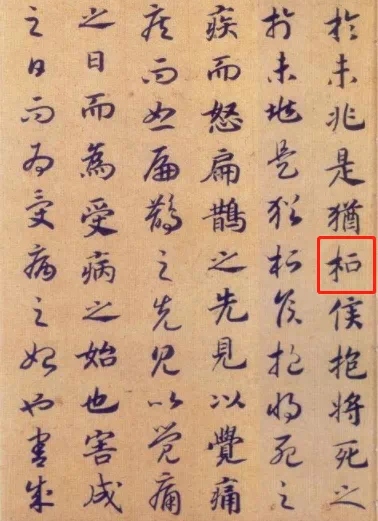

宋高宗赵构的《养生论》中有一缺两横的“桓”字,是为了避其兄赵桓(宋钦宗)讳。

宋 赵构 《真草书养生论卷》(局部) 上海博物馆藏

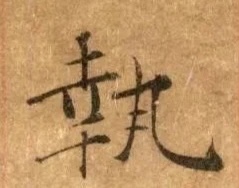

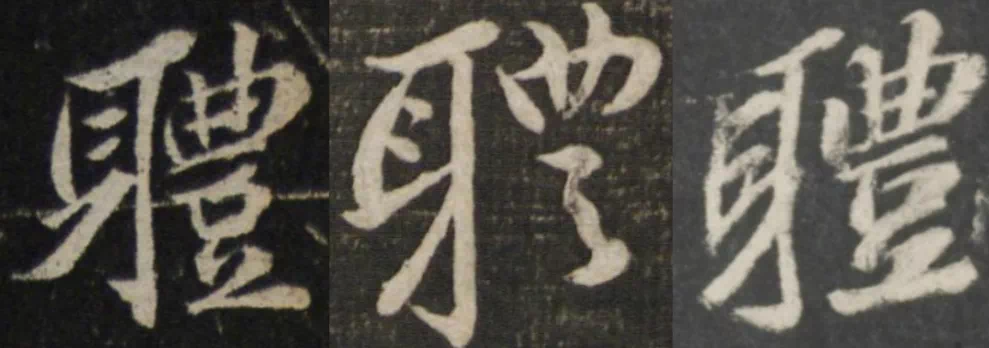

唐朝褚遂良的《大字阴符经》中“执”字“丸”部中多出一点。

北宋米芾的《闰月帖》中“孰”字“丸”部中多出一点。

这么巧?两位大书法家都把“丸”弄错了吗?

如果追溯“执”与“熟”的的字源,就会发现:《说文解字》中,这两字中的“丸”都是“丮”字旁,而“丮”是“执”字的本字。

“丸”部加点其实是仿古的写法,两位书法家是特意多写了一点。

执的字源字形

熟的字源字形

书法家为追寻艺术美特意不写正规字的情形并不少见。

明末清初,在“尚奇”观念的影响下,许多书法家热衷于写冷僻的异体字,以此满足炫古之心。

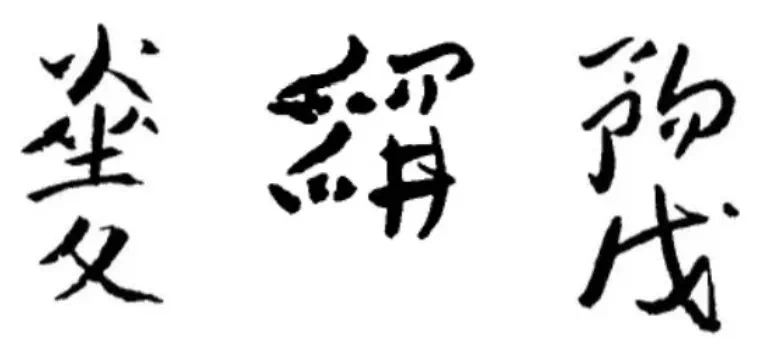

譬如,傅山在《啬庐妙翰》一个作品中把“于”字写成了三种我们认不出的样子。

傅山 《啬庐妙翰》 (局部) 台北何创时书法艺术基金会藏

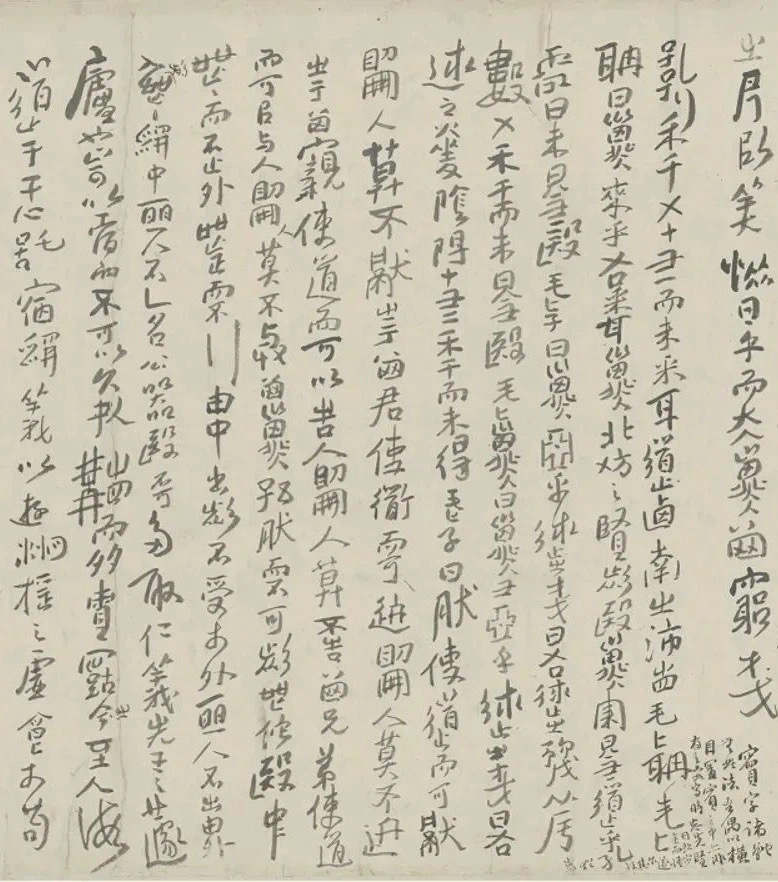

王铎在《王维五言诗》中将“草” 写成“屮”,在《李成小寒林图跋》中将“秋”写成“龝”。

清 王铎 《楷书王维诗卷》(局部)北京故宫博物院藏清 王铎 《李成小寒林图跋》(局部) 辽宁省博物馆藏

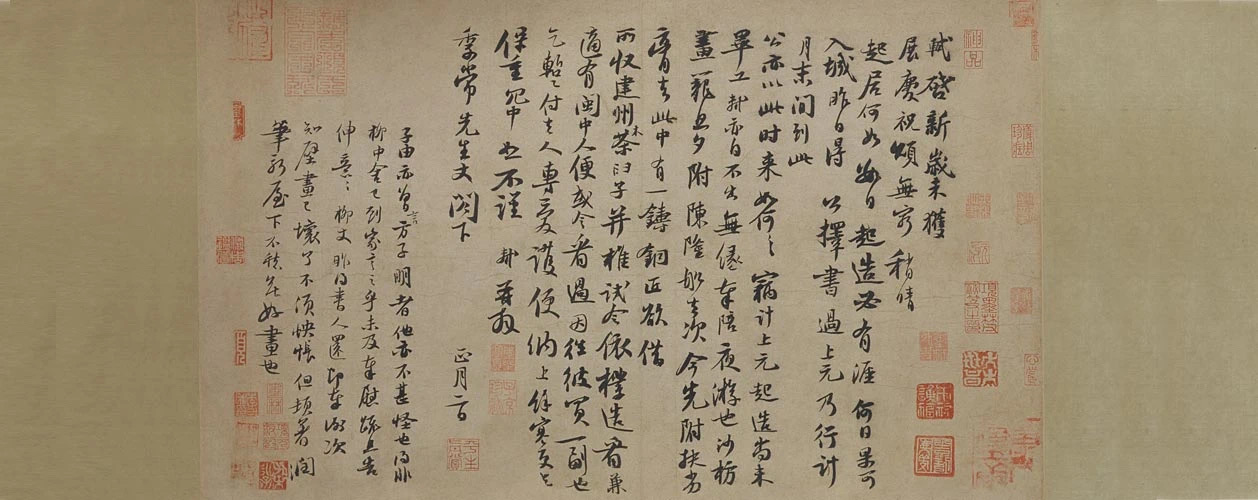

在这一板块,让我们有请苏轼,并把错别字大王的荣誉称号颁发给他。

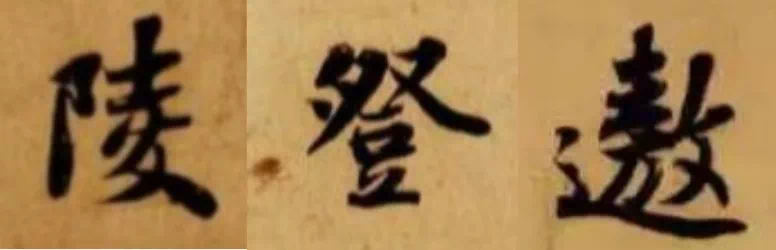

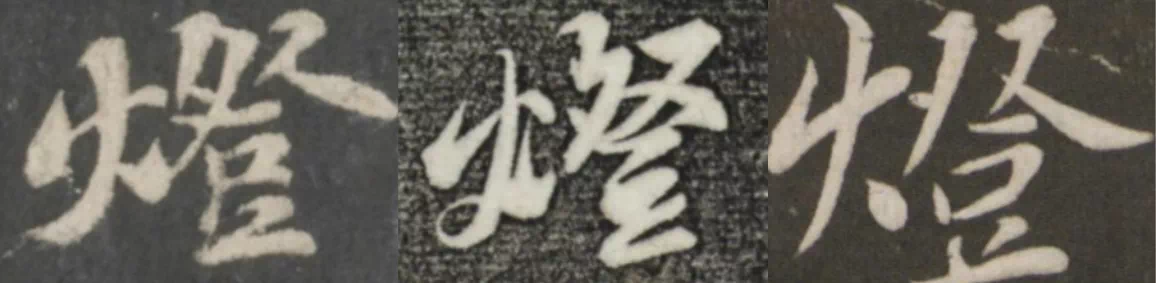

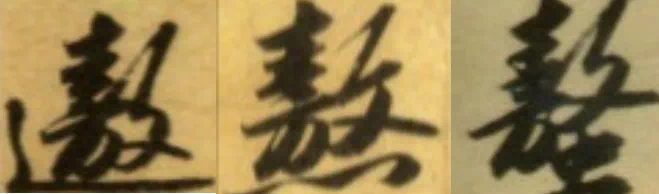

他在《赤壁赋》中,把“凌万顷之茫然”的“凌”写成了“陵”,把“登”的“癶”写成了“祭”的上部,给“遨”字多加了一横。

带“癶”的字,他大都写成了“祭”的上部。

左:戏鸿堂法帖

中:三希堂法帖

右:刘园集帖

《洞庭春色·中山松醪赋》中的“遨”“熬”“螯”也都多了一横。

宋 苏轼 《洞庭春色·中山松醪赋》(局部) 吉林省博物馆藏

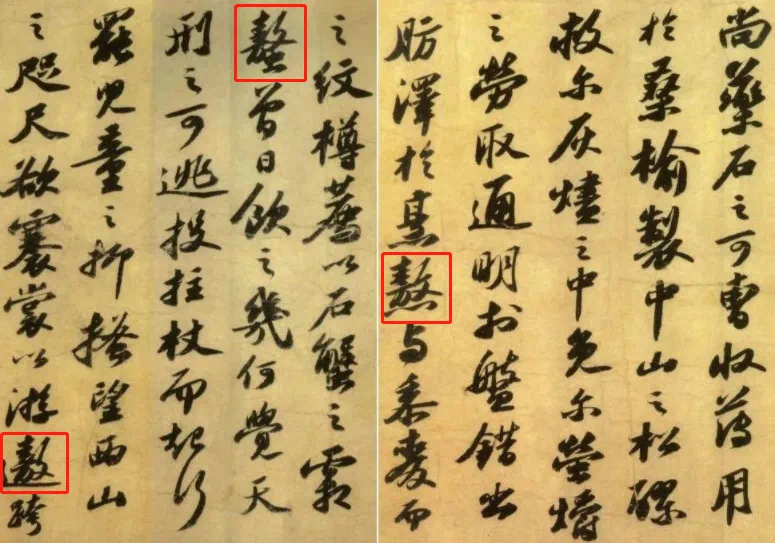

同时,他还惯于将繁体“体”字的右半边写成“身”。

左:停云馆法帖

中:刘园集帖

右:戏鸿堂法帖

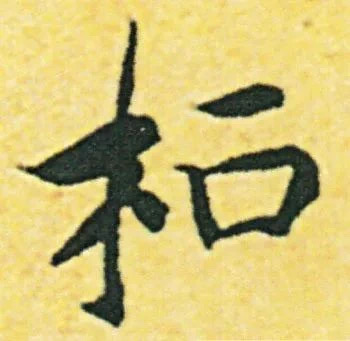

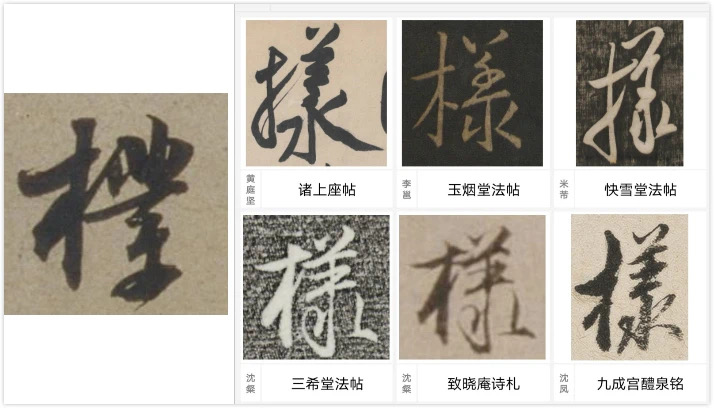

《新岁展庆帖》中,“试令依样造看”中的“样”奇奇怪怪,像“样”又似“朴”。

左:苏轼写的样

右:其他人写的样(图源“以观书法”APP截图)

宋 苏轼《新岁展庆贴》 北京故宫博物院藏

唐代大书法家褚遂良也可以和苏轼battle一下。

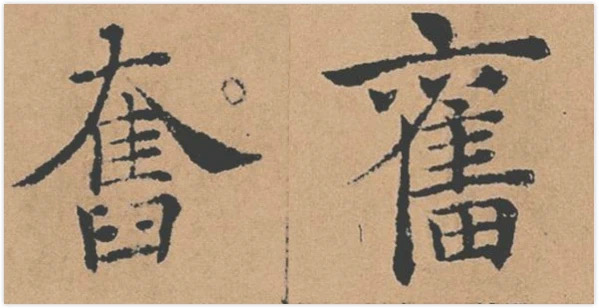

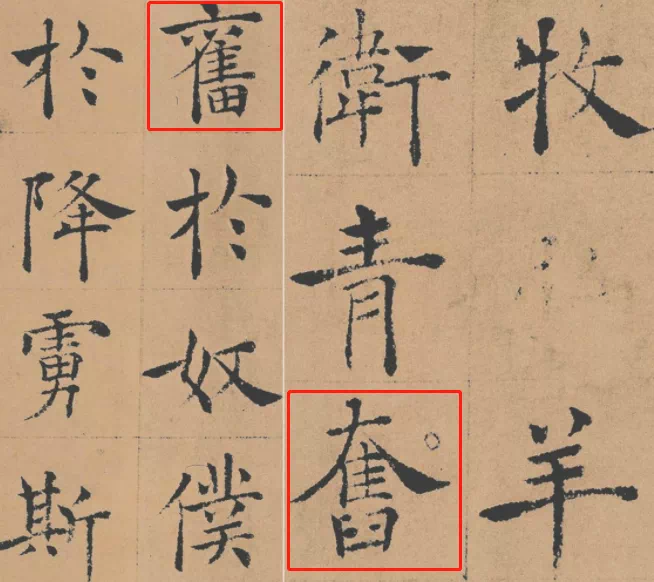

《倪宽赞》中,“奋”下“田”写成了“臼”;“旧”下“日”成了“田”。

唐 褚遂良 《倪宽赞》(局部) 台北故宫博物院台北藏

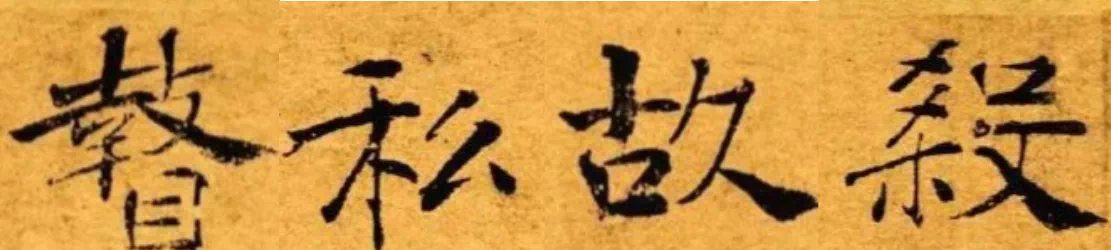

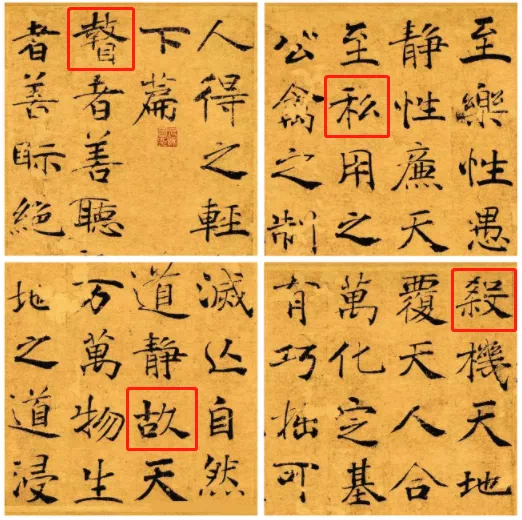

《阴符经》中,“瞽”字左上成了“幸”;私”字“厶”成了“么”;“故”字右部成了“久”;“杀”字多了一个“×”。

唐 褚遂良 《大字阴符经》(局部) 美国旧金山亚洲艺术馆藏

上述的错别字由于各种原因理直气壮地留在了世上,然而大部分的错别字就没那么幸运了。

当不被祝福的错字产生,古代书写者会采取什么样的方式抹杀它们呢?

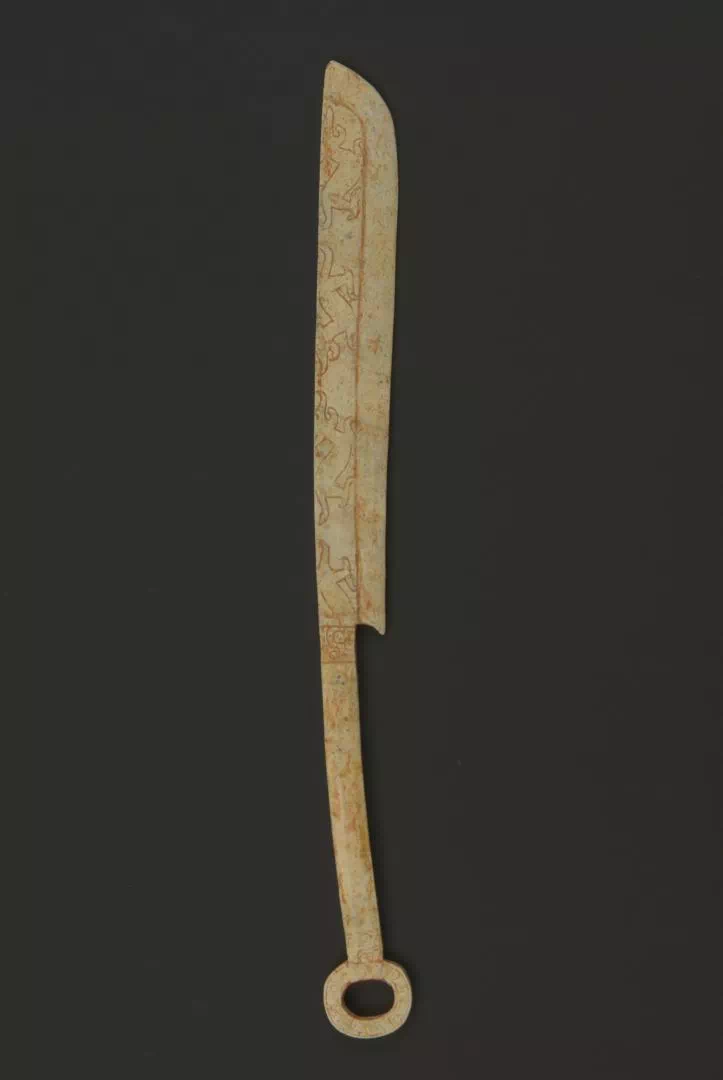

在简牍书写的时代,写错字可以直接用削刀把墨迹削掉。削刀就是当时的橡皮擦,读书人人手一个。

战国铜削 浙江省博物馆藏

战国龙纹玉削刀 浙江省博物馆藏

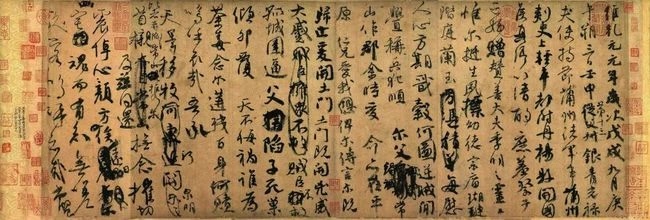

开始用纸张写字之后,削刀不便再使用。写错字最简单粗暴的做法,就成了用毛笔直接涂掉。许多传世的书法作品中都能见到涂抹的痕迹。

唐 颜真卿《祭侄文稿》 台北故宫博物院藏

更讲究的法子是使用“涂改液”。

沈括在《梦溪笔谈》中曾大力安利“雌黄”涂改液,说使用“雌黄”既能遮盖错字,又能很久不脱落,远优于“刮洗”、“纸贴”及“粉涂”等法。

馆阁新书净本有误书处,以雌黄涂之。尝校改字之法,刮洗则伤纸,纸贴之又易脱;粉涂则字不没,涂数遍方能漫灭。唯雌黄一漫则灭,仍久而不脱。古人谓之铅黄,盖用之有素矣。

现代的涂改液多为白色,因为现代纸张是白色。而古代用雌黄做涂改液,则是因为古代流行的纸多用黄檗染过,用黄色的雌黄遮盖更为合适。

至于沈括所提到的“粉涂”法,在《古今秘苑》中也有记载。

据载,要把“蔓荆子、龙骨、南粉、百草露、鸟屎”等研成粉末,使用时先将错字用水滴湿,然后将这粉末放在字迹上,字就会消失。

这种粉末的原料令人迷惑不说,还被沈括吐槽“涂数遍方能漫灭”,肯定没有雌黄好用。

赵玉浩.晚明书法实践中的“尚奇”观念研究[C].广西师范大学,2020.

徐邦达.书法作品中的避讳字[J].中国书画,2011,(03):72.

杨亚博.褚遂良书法作品考辨及书风探析[C].陕西师范大学,2017.

黄才庚.我国古代文书避讳初探[J].浙江档案, 1986(07):23-25.

王琪.王铎书法中的异体字现象[D].中央美术学院, 2017.

《碑帖中的缺笔字是怎么回事?》

《山西博物院年末大展来袭!看傅山一生书法如何使用“异体字”》