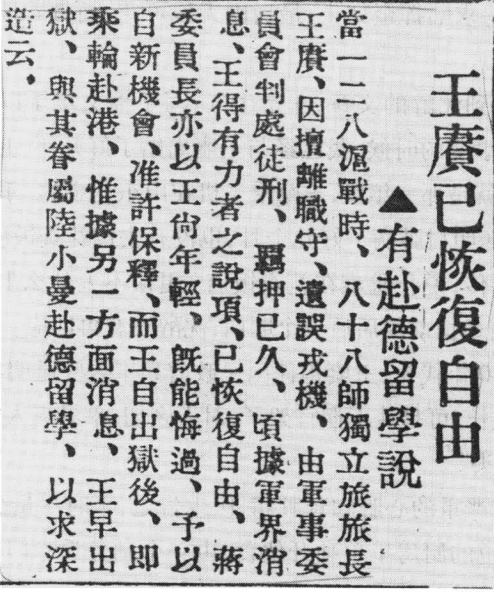

出狱之后,王赓曾经想要去德国留学,报纸上大作文章,说陆小曼也会同去,用的还是“眷属”。最终,王赓在1937年再婚,有一子一女,听说儿子留在大陆,女儿则去了台湾,我没有找到他们的下落。

王赓的生命永远停留在了1942年的异国他乡——因为西点军校身份而入选赴美军事代表团团员的王赓,乘船到开罗时,肾疾复发逝世,享年47岁。经北非盟军协助,他被安葬于开罗市郊英军公墓。

推荐他前往赴美军事代表团的是他西点军校的学长温应星,和巴顿是同级同学。在内战失败后,温应星不愿跟随民国政府前往台湾,以中将军衔退伍,经香港辗转至美国定居。他在华府威斯康辛大道2328号开了一家洗衣店,《华盛顿邮报》予以了报道,引起震动。比起王赓的英年早逝,温应星是另一种唏嘘。那一代人,在那个时代里,始终有太多无奈。

但幸亏还有陆小曼,那个满身疮痍的女子,在1961年,为我们留下了一篇证明他的清白的文字。尽管那声音并不大,完全比不上沈醉的文章,但她仍旧讲了,写了,证明了。

因为她知道,王赓不仅仅是陆小曼的前夫,他的故事也不应该仅仅成为陆小曼花边新闻的一部分——尽管,当王赓去世时,报纸上刊登的新闻标题仍旧是《陆小曼前夫王赓死了》。如果没有战火纷飞,没有外敌内患,他们的婚姻也许不会那样迅速地分崩离析,他们也是曾经有过甜蜜岁月的,她所有的寂寞,说到底也不过是因为——

将军百战死,壮士十年归。