|

06

去年11月,一部让人肃然起敬的纪录片《炮火下的国宝》在央视上映。

说的正是这次古籍抢救保护的故事。

无数人看后热泪盈眶。

有人被普通人守护古籍的故事感动得落泪。

有人被国家兴亡匹夫有责的拳拳爱国心震撼。

有人为熬过战火岁月的国宝终于看到曙光,胜利回归而欣慰。

是啊,胜利了!

读书人带着国宝古籍,在烽火硝烟里东躲西藏的日子。

随着日本无条件投降,告一段落。

流落多年的古籍陆续踏上回乡之旅。

用杜甫的话说,正是:

剑外忽传收蓟北,忽闻涕泪满衣裳。

却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。

白首放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。

《炮火下的国宝》的总导演杜兴,也姓杜。

他家家谱写得很明确,祖籍河南。

不知道跟河南人杜甫什么关系。

整整十二年前,他在一本杂志上读到一篇文章,

提到了这批国宝的逃难。

这些年来,他终于找到契机,

用两年时间拍了这部片子,结了心愿。

他说,在拍摄的过程中:

这些读书人身上的责任感经常令我震惊,

现在还对我有很大影响。

我感到,一定得为文化做些事情,

否则就不好意思说自己是读书人。

带着摄制组,杜兴还寻访了一些当年那批读书人的后人。

从他们的口中,还原了那段艰苦岁月里更多不为人知的细节。

顾毓琇先生的次子顾慰庆提到,

他父亲为了保护清华南迁的古籍,

跟两个弟弟把家都搬到了藏书的重庆北碚。

租了农田,盖了草屋。

抗战期间,大批珍贵古籍在全国读书人和老百姓的保护下幸免于难。

但也有2166所图书馆,4300万册以上的图书被日军彻底损毁。

清华这批古籍也有不少毁于1940年的日军轰炸。

顾氏兄弟带头拼死抢救下部分焚余书,

但仍有近万册淹没火海。

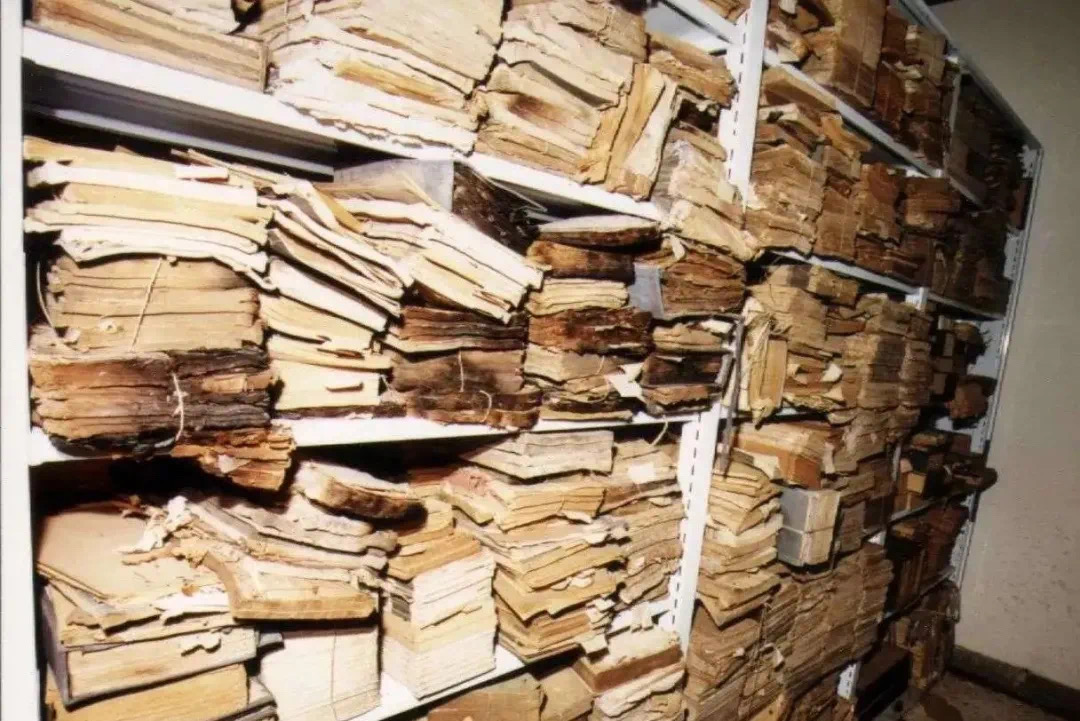

抗战胜利后,运回清华的焚余书大多已经焦脆、霉烂、支离破碎。

但为了使古籍继续发挥教学科研的价值,

图书馆自2000年起对这批焚余古籍进行了修复。

特制作了绛红色函套存放,

喻示国宝的惨痛经历。

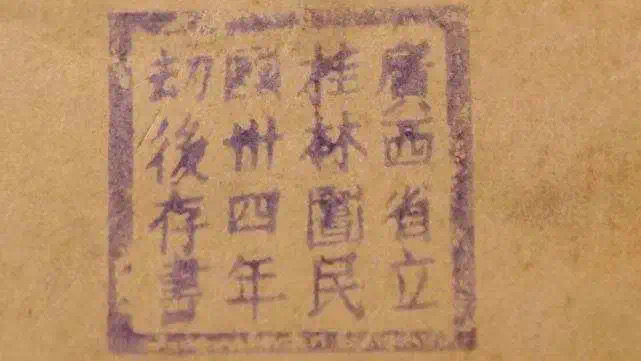

馆员抢救出的焚余书 桂林图书馆一回到桂林,

馆员们就在这批书上盖上了 “劫后存书” 印章。

纪念这段刻骨铭心的转移史和灾难史。

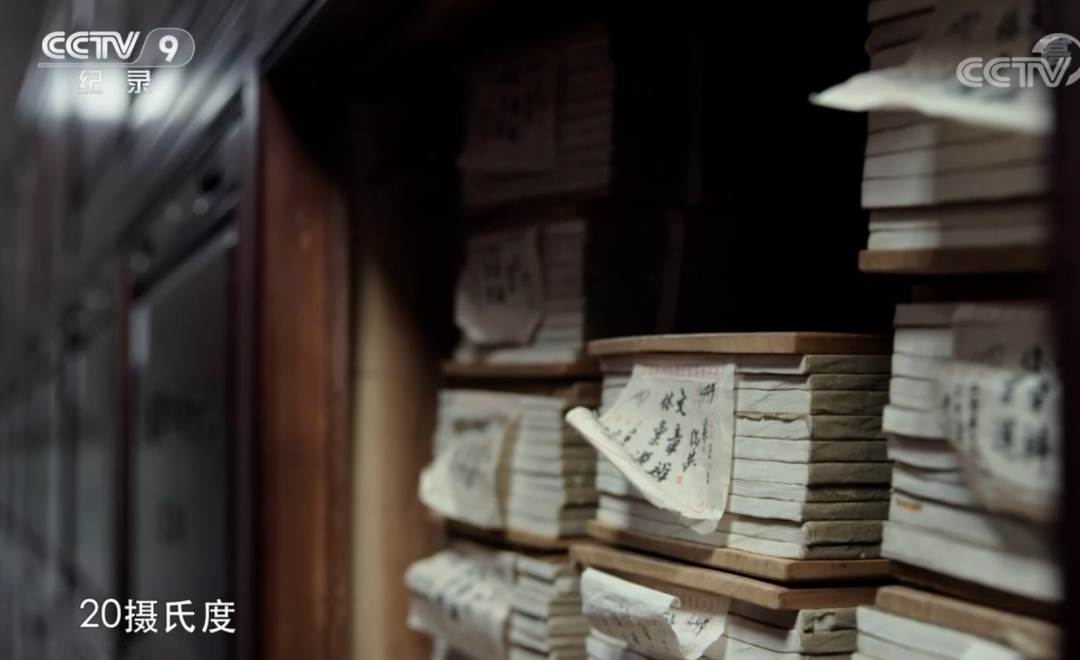

桂林图书馆“劫后存书”蓝色印章 陈训慈护送2500公里的《四库全书》,

历经风吹日晒,安全迁回杭州。

如今,它们被封藏进温度常年维持在20摄氏度,

相对湿度55%-60%的特殊书库里。

库里每个书箱都是天然樟木所制,

保证最佳防虫效果。

足足70年后,陈训慈的女儿谈起父亲,

还有那句无情无义的话:

——你们自己逃难去吧!

仍然泪流满面。

浙江图书馆恒湿恒温馆藏《四库全书》 1950年四川解放,

李义贵保护的古籍重归齐鲁大地。

他的外孙女刘蕾,

后来跟记者走访了外祖父藏身的山洞。

一想到他白天在外面扛活,

晚上回到没一丝光亮的黑山洞,一个人熬了13年。

她就对着镜头泣不成声。

如今,刘蕾就在山东图书馆当讲解员,

专门负责讲解当年外祖父忠诚守护的那些国宝。

特殊的身份让她和这些千年古物更加亲近。

那是中国人精神的延续与传承。

|