|

2 实际上,在晚清民国风云激荡的历史中,很多时代的伟人例如孙中山、毛泽东都曾经有过心路历程的巨变,因为世界格局在变、国家形势在变,如果因循守旧,则势必将为时代的洪流所淹没,而梁启超的“多变、善变”,其本质仍然是一个孜孜以求强国之道的知识分子,在时代的沧海横流面前,所不断作出的调整和适应性改变,其主旨仍然是梁启超所自述的“爱国与救国”。 但与政治选择上的“多变善变”相比,梁启超对于子女的教育,却相当传统。 梁启超一生共有两位夫人,梁启超在17岁那年高中举人后,被后来官至礼部尚书的主考官李端棻一眼相中,李端棻转而将自己的堂妹李蕙仙介绍给了梁启超为妻,李蕙仙共为梁启超生育了梁思顺(女)、梁思成(男)、梁思庄(女)共两女一男;另外,梁启超又将跟随李蕙仙到梁家的侍女王桂荃纳为小妾,王桂荃则为梁启超先后生下了梁思永(男)、梁思忠(男)、梁思达(男)、梁思礼(男)、梁思懿(女)、梁思宁(女)共四男二女。 加起来,李蕙仙、王桂荃共为梁启超生育了五男四女共九个孩子,日后,在梁启超和两位夫人的教导下,这九个孩子个个成才,其中梁思成、梁思永、梁思礼更是成为院士,梁启超门下也因此被赞誉为:“一门三院士、九子皆才俊”。 梁启超九个孩子中,其中 长女梁思顺(1893——1966)是诗词研究专家; 长子梁思成(1901——1972)是著名建筑学家、民国中央研究院院士、中国科学院学部委员(院士); 次子梁思永(1904——1954)是哈佛大学硕士,著名考古学家、中国近代考古学的开拓者之一,民国中央研究院院士; 三子梁思忠(1907——1932)则在美国西点军校毕业后,担任国民革命军第十九路军炮兵上校,1932年参加淞沪抗战,因病逝世; 次女梁思庄(1908——1986)是美国哥伦比亚大学图书馆学学士,同时也是著名的图书馆学家,中国图书馆事业的先行者; 四子梁思达(1912—— 2001),是著名经济学家,曾参与编写《中国近代经济史》; 三女梁思懿(1914——1988)在美国加州大学毕业后,成为了著名的社会活动家,长期从事对外友好联络工作,曾任中国红十字会对外联络部主任; 四女梁思宁(1916——2006 )早年就读于南开大学,后来在抗战中投笔从戎,加入新四军,历经生死考验; 五子梁思礼(1924—— 2016)则是美国辛辛那提大学博士,中国科学院院士、国际宇航科学院院士,中国著名的导弹和火箭控制系统专家,中国航天事业奠基人之一。

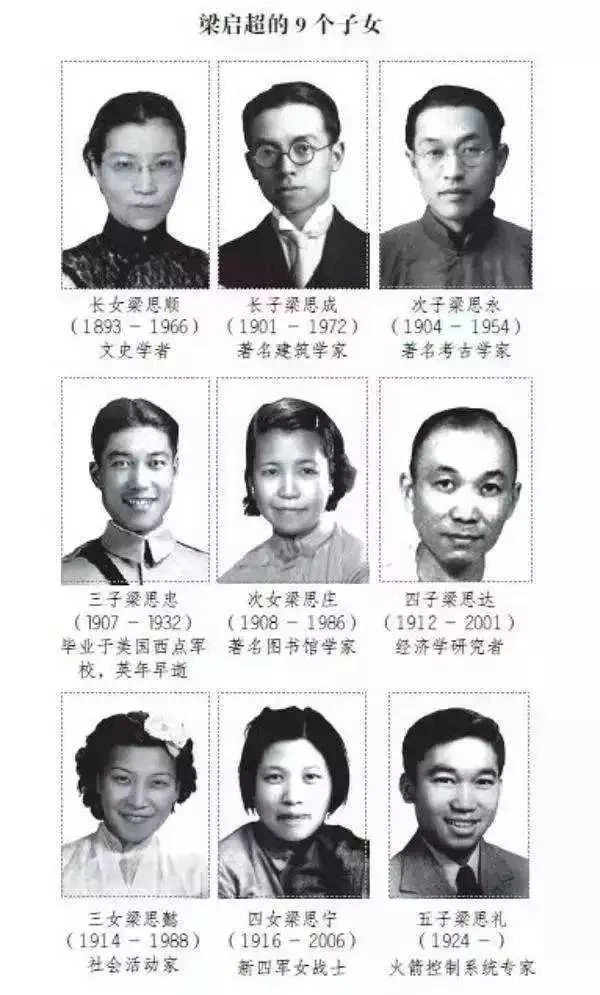

▲梁启超子女相片。 梁氏家族的辉煌,在中国200年近现代史上可谓空前绝后,但很多人只看到台前,却没有看到梁家幕后的家教,梁启超出生的广东新会,离南宋灭亡之战的崖山古战场不远,早在孩提时,作为当地秀才和知识分子的祖父梁镜泉、父亲梁莲涧就经常向梁启超讲述文天祥、陆秀夫、张世杰等古代忠臣义士的故事,而“亡宋、亡明国难之事”,更是在幼小懵懂的梁启超心中,播下了爱国的种子,后来,梁启超经常对子女说: “我们梁家是寒士家风出身,总不要坏了自己家门本色!” 考诸历史,伟大人物在自身成功的同时,在琐事缠身之中,仍然不断拨冗倾注在子女的教育之上,如此方能成就一个不断继往开来的家族。 梁启超经常对孩子们说:“田可耕兮书可读,半为农者半为儒”,梁氏家族寒苦出身,一定要勤俭、朴素、务实、好学,戊戌变法失败后,梁启超在外流亡14年,虽然经济窘迫、生活困难,但却始终笔耕不缀、不减志气,在“身教”这一点上,梁启超首先是以自己的言行影响子女。 在日本流亡时,梁启超亲自教长女梁思顺读书写字,还教她写诗作词,后来梁思顺成为著名的诗词专家,写出《艺蘅馆词钞》,也得益于梁启超对她幼年即开始的手把手教育。 为使女儿文理全才、均衡发展,梁启超还专门为女儿请了家教学习“数理化”,并且在家中自己建了一座实验室,教育理念在晚清的社会中,可谓超前又全面。 在打好子女的知识积累时,梁启超又非常重视子女的“德育”工作,梁启超曾在《变法通义》中强调:“人生百年,立于幼学”,因此他非常重视孩子们在童年时期的教育,他常常对孩子们说:要忠厚为本、不可损伤人格,“总要在社会上常常尽力,才不愧为我之爱儿”、“人生在世,常常思报社会之恩”、“但国家生命,民族生命总是永久的,我们总是做我们责任内的事。” 尽管脱身于旧知识分子家庭,但梁启超在生活态度上,却主张“趣味主义”、拒绝“哭丧着脸”,他教育孩子们说:“若哭丧着脸捱过几十年,那么生命便成沙漠,要来何用?”在他的影响下,梁启超的子女们大多性格开朗、风趣幽默,学有成才而不枯燥,做严肃君子又不失风趣为人。 等到孩子们开始长大成人,四处求学、任职后,梁启超经常也奔波在外,但仍然坚持给孩子们写信谈人生、谈理想、做朋友,梁启超一生共留下2000多封信,其中300多封是写给子女们的,这些家书前后持续15年,少则寥寥十几字、多达几千,或谈家事、或谈学业、或谈心聊天、或纵论时事,这种持续数十年的言传身教,即使是今天交通、通讯发达,也是极少家长所能做到的。 对于自己的长女梁思顺,即使她已是几个孩子的妈,梁启超也经常给她写信,并在信中亲切地称之为“我的大宝贝”、“乖乖”,对于自己的小儿子梁思礼,他则称呼为“老白鼻”(老baby)。 尽管亲爱,但梁启超却非常懂得让孩子们磨练品格,1923年,长子梁思成被汽车撞折腿骨住院,以致落下终身残疾,还延误了一年到美国留学,梁启超虽然心痛,却不急不躁对梁思成说:“你一直以来处境都太顺利,这种小挫折正是磨练德性的好机会,切不可心焦萎畏。” 梁思成赴美国留学后,梁启超特地给他寄去了全套的宋代建筑丛书《营造法式》,并嘱咐儿子一定要学习中国古典建筑,以求学贯中西,梁启超甚至给梁思成规划游学路线,要他去欧洲具体那些国家、如何观摩古典建筑,这也为梁思成日后成为中国的建筑大家,打下了深厚基础。 梁思成1928年从美国留学归来后,同时接到了清华大学和东北大学的执教邀请,对此梁启超要求儿子不要去生活舒适的清华,而是要到条件艰苦的东北大学去任教,因为在梁启超看来,工作要从艰辛起步,切不可贪图安乐。 梁启超的二儿子梁思永从美国哈佛大学硕士毕业后,梁启超为这位学习考古的儿子,亲自联系当时的考古学家李济,甚至自掏腰包,要求儿子梁思永前往参加实地考古工作,而震惊中外的殷墟考古,便是得益于李济、梁思永等人的发掘,最终,梁思永也成为中国近代考古学的开拓者之一。 但这位梁氏家族的缔造者,最终未能战胜时间,1926年,梁启超因为尿毒症到北京协和医院手术,没想到医生却误将梁启超建康的右肾割掉,而留下了病变的左肾。这起重大的医疗事故之后,梁启超的建康持续恶化,考虑到西医初入中国,如果公开抨击协和医院,更将加剧国人对西医的质疑,因此梁启超选择将此事遮掩下来,对此,他的想法是:“愿为众生病。” 到了1928年10月12日,梁启超拖着病体正在写作《辛稼轩年谱》,恰好写到辛弃疾61岁那年,朱熹去世,辛弃疾前往吊唁并作文寄托哀思。梁启超于是摘录下了这篇文章中的四句: “所不朽者,垂万世名。孰谓公死,凛凛犹生。” 之后,梁启超再次病发被送往医院抢救,这四句话也成为了他最后的留笔。 救治一直持续到1929年1月19日,最终,梁启超病逝于北京,并安葬在北京西山卧佛寺,与发妻李蕙仙合葬。 梁启超去世后,学习建筑的长子梁思成和儿媳林徽因共同为他设计了墓碑,墓碑除了纹饰,没有任何文字,此前,梁启超曾经说: “知我罪我,让天下后世评说,我梁启超就是这样一个人而已。” 而友人沈商耆则为他送上挽联,作为对梁启超一生的评价: “三十年来新事业,新知识,新思想,是谁唤起? 百千载后论学术,论文章,论人品,自有公评。”

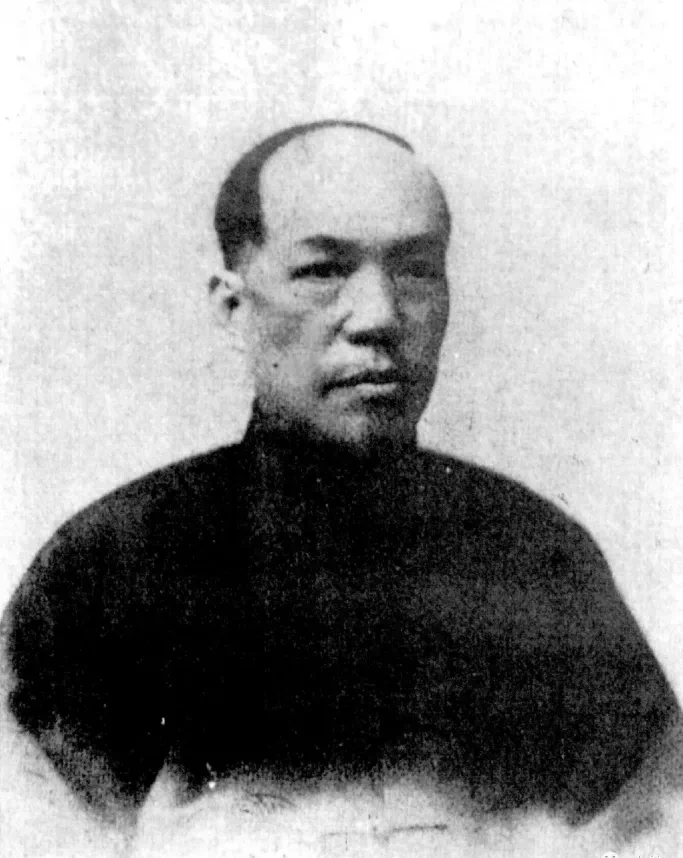

▲晚年梁启超。 |