一

张季鹰纵任不拘,时人号为“江东步兵”。或谓之曰:“卿乃可纵适一时,独不为身后名邪?”答曰:“使我有身后名,不如即时一杯酒。”(《世说新语·任诞》)

要身后名,这是生人看死;要即时酒,这是死人看生。生和死,是观察世界的两个基本角度,可是自古来能生观者多,能死观者少,死的视角只属于那些熟悉死亡的人——他们若非亲眼见证过死亡,就是有过濒死经历,总之是被死亡体验颠覆了观察位置,从此站在人生进度条的末端,拥有了一双死亡之眼。

死亡之眼将重估一切价值。和平年代,最频繁发生价值重估的地方大概在重症病房。病人们总爱聊,假如能出院就去游山玩水,就去浪迹江湖,就去建桥造塔,就去揽月捉鳖……千奇百怪的规划中有个共性,就是一定都背离入院前的生活常态。没有哪个病人的愿望是出院后再给上司拍一次马,除非他是神经病人。这,就是价值重估,是死亡的冲击使人换了一双眼睛,看到不一样的意义世界,于是曾经很有意义的事儿,一下子毫无价值了。

所以死亡之眼的拥有者会把每天都当临终过,谢灵运就这样玩了一辈子,陶渊明就这样宅了一辈子,阮籍就这样喝了一辈子。你积极进取在他看是浪费生命,他的及时行乐在你看是虚掷光阴,也许偶尔你认可他孤傲清高不入俗流,可那不过是来自不同意义世界的围城式的错慕罢了。

张翰原本是和我们活在同一个意义世界的人,他和我们一样远离故土去谋一份前程,可是走到帝国的中心,他又转身离开了。后人都说这是政治嗅觉好,能在天下大乱前及时抽身,这真是极大的误会。张翰离开的岂止是洛阳,他是彻底离开了我们所在的意义世界,而带他离开的,恰恰是洛阳,是洛阳从未止歇的死亡给张翰换上了一双死亡之眼,这双新眼看到的,只有故乡,美酒,菰菜,蓴羹和鲈鱼。

“浮世功劳食与眠,季鹰真得水中仙。不须更说知机早,直为鲈鱼也自贤。”

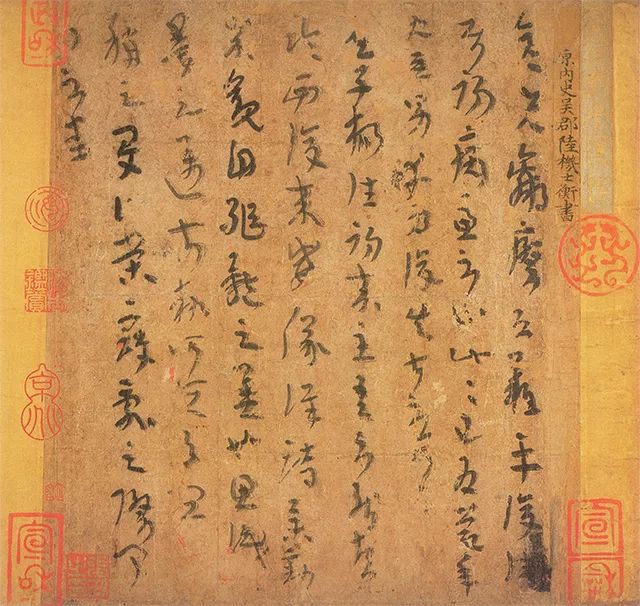

欧阳询《张翰帖》

二

“但惆怅才志,身没之后无遗名。”(陆机《日重光行》)

公元4世纪的洛阳是一个巨大的病房,张翰出院了,陆机还在苦苦挣扎。同为吴地大族,陆家和新王朝的纠葛要比张家深刻。张翰的父亲是孙吴外交官,曾奉命北上参加司马昭葬礼,不仅完成使命,还在洛阳交到了几个朋友。和张家不同,陆家是军事世家,陆逊陆抗父子名将,一直负责防御北方的魏和后来的晋,陆抗死后,诸子分掌兵马,年长的两个儿子在晋灭吴的战役中死难,对晋朝来说,这一家子算是负隅顽抗到底了。

陆机是陆抗活下来的儿子。小伙子年轻轻就给家国巨变打乱了人生进程,一下子沉寂了十年。但是最终,陆机还是决意到敌国之都洛阳谋个发展,毕竟,不趁新王朝初建、权力格局尚不稳定之时去找找机会,等阶层固化之后,陆家就要彻彻底底边缘下去了。

只是在这样一种家族背景的衬托下,陆机投入新王朝的姿态,看着肯定不会太优美。他是当年力主伐吴的鹰派大臣张华的坐上宾,是政声极差的外戚贾谧的小跟班,是为赵王伦准备篡位文件的嫌疑犯,是帮成都王颖夺权的急先锋。

不过客观地说,陆机确实是北漂吴人圈中发展得最好的,在那个政坛边缘人群体里,也只有陆机可以算深度“掺和”了几下晋朝政治:比如他与修国史,处理极其敏感的开国史书写问题;比如他抛出《五等论》,在诸王混战的时代力挺宗王政治;比如他作为三省代表官员之一,把晋惠帝“拥戴”进皇家监狱金墉城;甚至,他还以河北大都督的身份直接对阵过“被”御驾亲征的晋惠帝。他那一辈子在边境线上和晋军死磕的父亲肯定想不到,自己的儿子会有直接在司马氏核心圈子里翻波搅浪的一天。

吴人在晋谋生,都不太容易,非我族类兼以亡国之余的标签,远离乡土因而孤立无援的环境,注定了他们得信任难、被牺牲易的命运。何况逢着时令不好,别说吴人,就是有根有底的北方豪门,不一样是生如草头露。

陆机这一路走来,曾经的领导和恩主们,杨骏、愍怀太子、贾谧、张华、赵王伦,一个个在眼前死于非命;他自己也曾险遭不测,也曾写过“京洛多风尘,素衣化为缁”这样弦外有音的句子。可是走马灯一样的死亡,在他身上就从没产生过张翰那种效果。站在陆机的角度想想,或许也不难理解:他毕竟是带着沉重的家国负担来到洛阳的,断不能白沾这一水,否则,这辈子岂不成了个笑话。

可这一水终究还是白沾了,陆机不仅死了,还死进了《世说》的《尤悔》篇:

陆平原河桥败,为卢志所谗,被诛。临刑叹曰:“欲闻华亭鹤唳,可复得乎?”(《世说新语·尤悔》)

在生命的最后一刻,陆机也长出了死亡之眼。《史记》上说,秦丞相李斯因遭奸人诬陷,要在咸阳市上腰斩,李斯临刑对儿子感叹:“吾欲与若复牵黄犬俱出上蔡东门逐狡兔,岂可得乎!”陆机的故事,显然是李斯的翻版。人生真是残酷,按照一种价值尺度辛苦奋斗了一辈子,临死前尺度忽然变了,却来不及去再活一次。

在长出死亡之眼之前,我们其实都是亡命徒。

陆机《平复帖》

三

“吾为齐王主簿,恒虑祸及,见刀与绳,每欲自杀,但人不知耳。”(《晋书·顾荣传》)

曾经有个苏联笑话说,牢房里有三个犯人,聊起坐牢的原因,第一个人说:“我因为反对彼得罗夫。”第二个人说:“我因为支持彼得罗夫。”第三个人说:“我就是彼得罗夫。”欲从梗概上把握公元300年前后的洛阳政局,这个笑话是极好的辅助。当时的西晋王朝,正是所谓城头变幻大王旗,正是所谓人人纳身狂荡凶狡之中、寄命转盼不保之地,你怎么站队,倒霉的概率都差不多。

顾荣是前孙吴丞相顾雍的孙子,他早年仕吴,赶上的皇帝孙皓也是个不好伺候的主儿,所以在来北方前就积攒了些生存经验。入晋后的顾荣表演过这么一套技巧:处境凶险就抱起酒坛子,空气松快点就放下。本以为能瞒天过海,不想这条醉酒曲线很快就给人看透——洛阳这地方,毕竟历经两朝禅代,n场夺权,活着的人都快成精了,还有什么看不透。而且那会儿王戎都发明出不慎掉进厕所的保命术了,装醉汉这种老套路,实在有点太落伍。顾荣眼见智慧储备就要透支,精神状况濒临崩溃,知道不能再坐困死地,终于寻了个机会南下,自此一去不返。

可是一回到南方,顾荣就判若两人了。当时在建邺(今南京市)的陈敏想割据江东,南人不服,顾荣与人定计除之,他手持羽扇,亲自上阵指挥,在朱雀桥一带的秦淮河南岸大败陈敏。陈敏的前鉴,也使踵继而来建邺的司马睿加强了团结意识,于是在体制内工作有年、又代表着南方本土势力的顾荣,成为政府和江南地方的天然联结点,得以备受拉拢。因缘际会,顾荣就这样成了助司马睿开基立业的老臣。

顾荣对陈敏的胜利,是他功业的真正起点,可朱雀桥一战,倒总使我想到陆机。当年,陆机顿军河桥,却打不进洛阳,因而才被谗丧生。朱雀桥之于建康,正如河桥之于洛阳,从来是攻守双方拼死争夺的咽喉之地,也是很多历史名人命运的转折点。陆机的前程断送在河桥,顾荣的辉煌却始于朱雀桥,这简直就是一个历史寓言——南人的主场,终归还是在建康。可命运的讽刺性就在于,南人在老家躺着就能等来的主场作战,陆机却见不到了。

“华亭鹤唳,岂河桥之可闻?”

1929年南京航拍照片。有学者认为朱雀桥遗址位于图片上方中华门瓮城以北的镇淮桥

四

顾彦先平生好琴,及丧,家人常以琴置灵床上。张季鹰往哭之,不胜其恸,遂径上床,鼓琴,作数曲竟,抚琴曰:“顾彦先颇复赏此不?”因又大恸,遂不执孝子手而出。(《世说新语·伤逝》)

当初张翰离开洛阳,去向顾荣辞行,顾荣握着他的手,怆然发愿:“吾亦与子采南山蕨,饮三江水尔!”这番话后来没兑现,张翰却也无所谓,还在顾荣的葬礼上送了一份大礼。“顾彦先颇复赏此不?”像极了陆机的那句“欲闻华亭鹤唳,可复得乎?”陆机惋惜自己,张翰惋惜顾荣,在他心中,顾荣的生命本该是用来抚琴的,他替他弹奏几曲,就是要把死去的顾荣拉进自己的队列,现在,他和他真正是在同采南山蕨、共饮三江水了。

常人是社会调教出来的,名士是死神调教出来的。当张翰决意南下,当陆机临刑一叹,当顾荣躺在琴声里,他们才开启了各自的名士之旅。所谓魏晋风流,其实是笼罩在巨大死亡阴影下的风流,说白了,那就是活死人的行为艺术。批量产名士的时代,一定是恐怖的时代,《世说新语》好书风姿绮态,容易让人错爱中朝江左,殊不知魏晋不仅有竹林七贤,它还会把竹林七贤扔进厕所里。