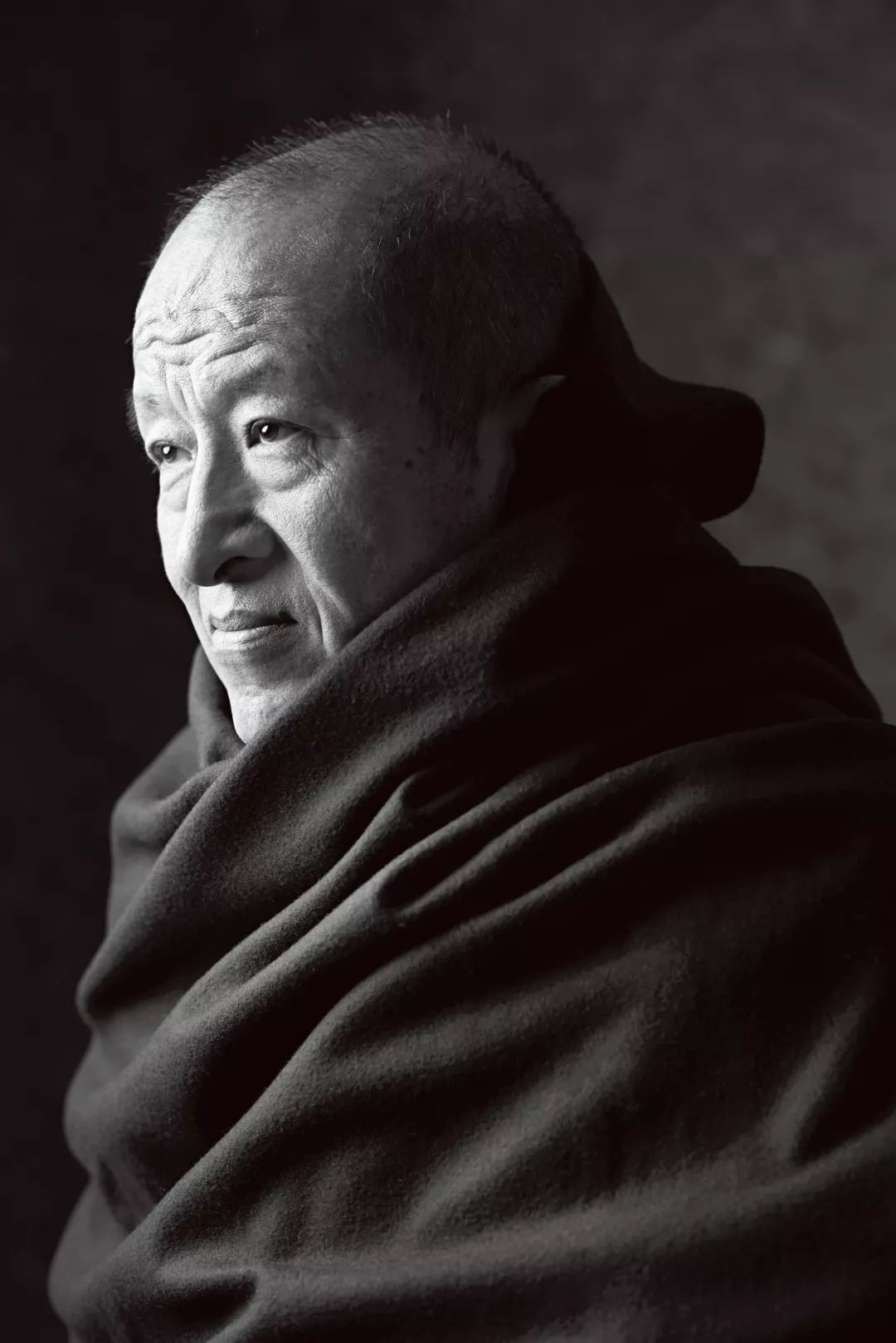

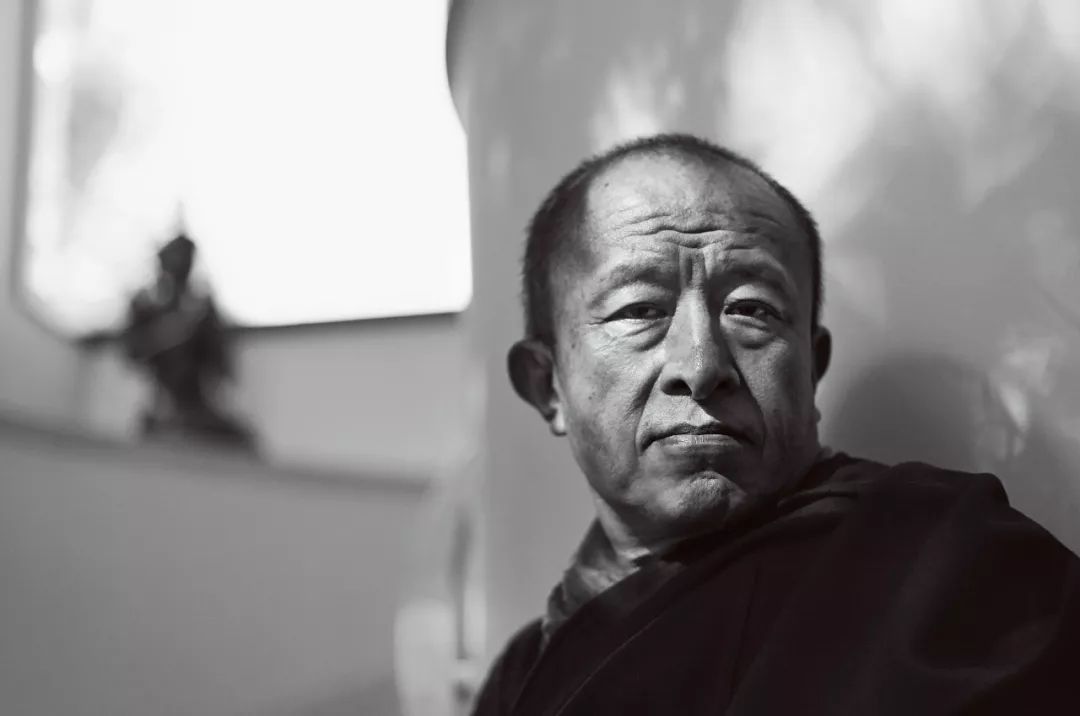

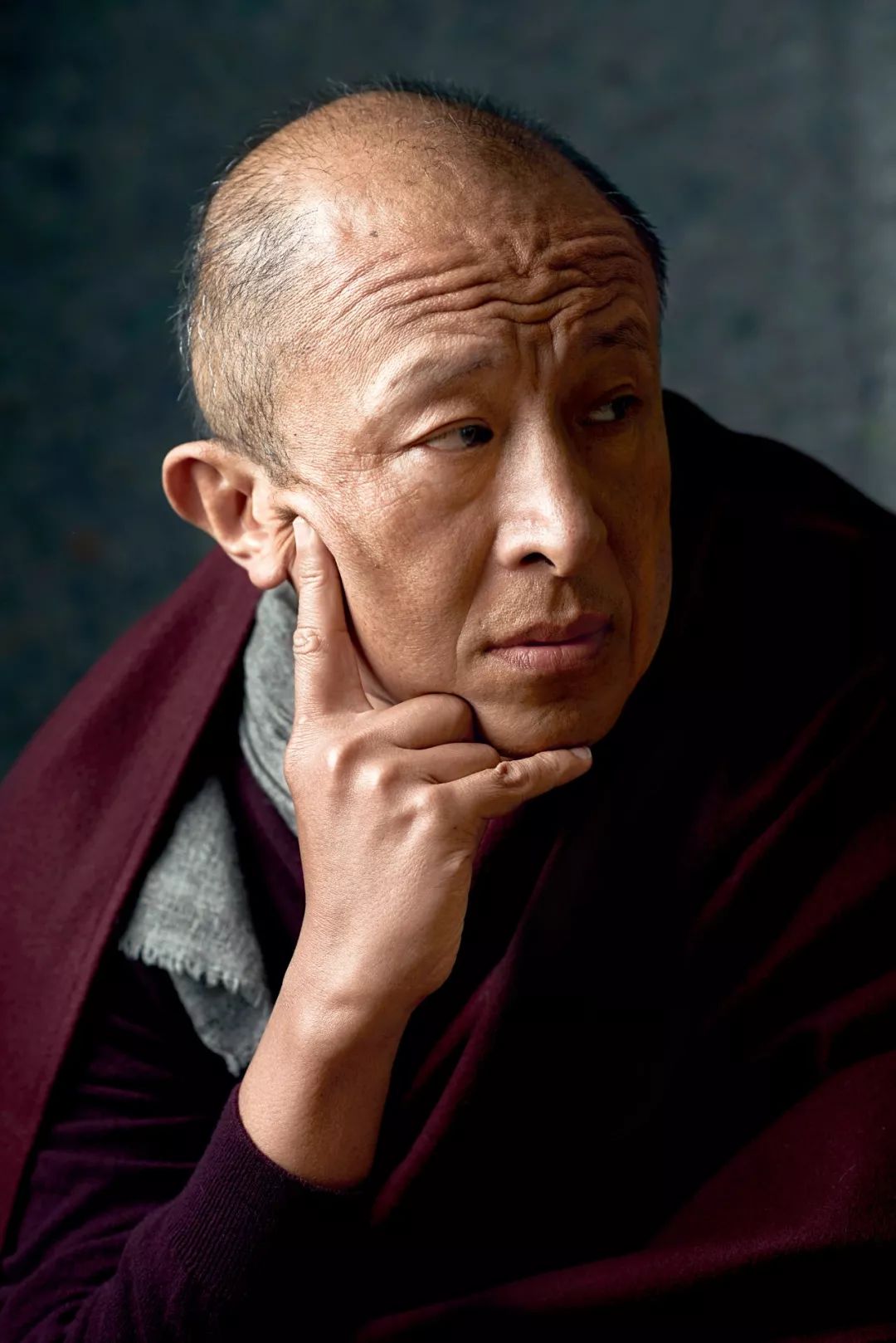

他是第一个拍电影的仁波切,第一个进好莱坞的佛教上师。在面对虔诚的佛教徒时,这个以帮助他人为职的人没有偷懒,有求必应。

文|李斐然

编辑|冯翔

摄影|黎晓亮

我的工作中有很多虚伪的事情

在新德里的佛教聚会上,一个印度佛教徒站起来提问:

「我有很多困惑。我一直在自己的身份认同上挣扎,不知道佛教的智慧和传统在当下该如何自处,也不知道在今天这个充满诱惑的环境中,该如何追随佛陀的教义。我很想听听仁波切的见解。」

台上坐着的是宗萨蒋扬钦哲仁波切。这是2017年年底新德里闹市区,两条街区之外,竞选白热化中的政治候选人正在举行集会,一大群人挥舞着竞选人横幅,跟着游行车队助威,而另一大群人则涌向旁边街区的老市场,在挂满了「50%OFF」横幅的店铺进行圣诞采购。

这场对话就在一片热闹之中最安静的房子里进行,近200名信仰者聚集在宗萨钦哲所在的小小后花园。四周高树环抱,只听到平和的梵音音乐,从门口到讲坛沿路摆满了飘在水上的莲花。

「这个问题,你问错人了。」宗萨钦哲看着他,撇着嘴耸了耸肩。「我并不是那种追随佛陀的佛教徒,我其实比较像一个『主教佛教徒』。」

宗萨蒋扬钦哲仁波切,一个被认为最具创新精神的藏传佛教上师。在藏传佛教的体系里,这位1961年出生于不丹的佛教徒,被认为是第三世宗萨蒋扬钦哲的转世,以及文殊菩萨的化身。他在7岁的时候得到认证,由顶果钦哲仁波切为他进行了升座礼,并曾在萨迦学院研习佛教哲学。按照佛教传统,他每天的工作是弘法,传递佛陀的教义,帮助众生,给予祝福。更多时候,他的存在,就是人们的一种希望。

与讲究苦行清修的传统不一样,宗萨钦哲最常提到的两个词是「享受生活」和「寻找乐趣」。

他泡酒吧,交过一个又一个女朋友,酷爱足球,喜欢电影和音乐,与众多娱乐明星交朋友,还会为同性恋情侣主持婚礼。他是第一个拍电影的仁波切,第一个进好莱坞的佛教上师。

显然,他是另一种佛教徒,不太合乎常规,不断打破禁忌。在Instagram上,他在自己的个人介绍栏标注的是:A human, wanderer, wonderer, limo liberal(注:limo liberal指的是利用自己的名气影响追随者政治倾向的名人)。

「我做过的最艰难的抉择,就是选择接受我的人生。」宗萨钦哲对《人物》说,这是56岁的仁波切对自己的觉悟。

「我的工作中有很多虚伪的事情,我不喜欢它。但是当你拥有了这个身份,就不得不把这个游戏玩下去。这种感觉就像是,你明明是女人,却被要求扮演一个男人。你会感觉非常不舒服,因为你并不是这样的人,但是当别人告诉你,这样做可以帮助500人、600只动物,你就不由得会想,OK,或许我可以再试一试。」

在他创作的第一部电影《高山上的世界杯》里,他勾勒的就是一个类似于自己境遇的故事。

故事主角是一个天性不安分的小喇嘛。他会按时研修经文,但在红色僧袍下,偷偷套了一件罗纳尔多的9号球衣。他在床前墙壁上贴着佛教画像,但周围也贴满了从足球杂志上剪下来的照片。他渴望在这座几乎与世隔绝的寺庙带来一些改变,最后,他甚至动员全体喇嘛凑份子,买一台电视来看球赛直播。在电影的结尾,小喇嘛最终觉悟了迷恋物质的苦恼与无常,皈依佛陀的教导。

在现实中,这位特别的藏传佛教上师也与自己的身份实现了共存。「更准确的说法是,现在的我对这一切免疫了,并开始利用它。」

七种法之外还要加一种:说谎

「我的工作是什么?原则上,我的工作应该是帮助众生。」在纪录片《真师之言》中,宗萨钦哲对着跟拍他的镜头这样说。「但是有时候,我真的讨厌它,不是指我的工作,而是职业。我讨厌我的职业。在它之中存在着大量伪善、伪装、文化禁忌。如果可以的话,我希望我只是一个普通人。」

这种反抗从7岁的时候就已经开始。在宗萨钦哲幼年长大的锡金旧宅里,至今墙上还能看到一道道抓痕,那是不想做喇嘛的小宗萨钦哲在发脾气,用自己的指甲对抗被选中的命运。11岁的时候,他开始跟着自己的上师学习。回忆这段时期的时候,他总拒绝承认自己是一个热衷研习的人,「研读佛经的时间,要么拿来看《丁丁历险记》的漫画书,要么偷偷溜出去看电影了。」

但他所说的并不都是事实。当时负责照顾并资助他的西方佛教徒葩默说,在修习佛法期间,宗萨钦哲并非自己形容得那样顽劣,他其实是一个「非常勤奋好学的学生」,「他对这一切非常认真,总在认真地研读经书,提出很多问题」。他会在所有人都看见的时候,招摇地去看电影,然而真的独自一人时,他会规矩地穿着僧袍,一个人专心修法。

「他总把最不好的表现给别人看,但一个人独处时,最好的部分就完全展现出来,这就是他独特的个性。他做别人没有做的事,在世间法上,绝不依传统,反传统,创造自己的风格。但仔细观察现今世上,法上应怎么做就那么做,真正如法去做的就是宗萨仁波切了。」邬金仁波切这样形容宗萨钦哲。「我经常跟他说─钦哲仁波切有七种不同的法必须由他取获和修持,而你除了这七种之外,还要加一种,就是『说谎』。」

20岁刚出头的时候,宗萨钦哲到英国伦敦留学。在这段时间里,他不再穿僧袍,而是穿着普通衣服去上课,住在租来的房子里,他试图短暂地尝试「普通人的生活」。一切都是崭新而陌生的,刚到伦敦时,他不会泡茶,不会做早餐,第一次去超市买食物,差点把猫粮当主食买回家。29岁那一年,他第一次尝试打工,站在街角分发传单。在这里,他不再是「宗萨蒋扬钦哲仁波切」,他让朋友们管他叫劳伦斯(Lawrence)或者劳力(Larry)。

在这里,他是一个充满好奇心的年轻人,尽管在更传统的佛教徒眼中,他热衷的那些事情是一些需要警惕的「执着」。比如,他喜欢邀请朋友一起去看球赛,整夜整夜看电影。最喜欢的《星球大战》,他会在一夜看完6集。在纪录片里,宗萨钦哲站在伦敦街头,指着面前的电影院说,「这是我的卧室一号。」然后转过身,指着隔壁电影院,「这是我的卧室二号。」

对很多人来说,他没有成为一个人们想象中的谦卑上师,低调、温和、遵循规矩。他总在做让人们跌破眼镜的事情。作为仁波切,他的工作之一是为新生儿取名字,至少有10个不丹孩子得到了同一个名字「乔治·布什」——当时美国总统的名字。

「我用一种现代的方式思考问题,对此我感到很自豪。这是一个完全不同的时代了,我们需要完全不同的方式来沟通,来交谈。」宗萨钦哲在纪录片中这样说。

但很多时候,这些新方式看上去很难理解。他戴着长长的假发和胸罩走在巴黎香榭丽舍大街上。有一次在巴黎搭出租车,因为司机说话粗鲁,猛踩刹车,害他受了伤,生气的宗萨钦哲犯了坏脾气,作为报复,他在后座就地小便。

「即便是像我一样,生下来就是佛教徒,也不是一直都有耐心的。」他在《八万四千问》书中这样写道。

作为一名指导弟子的上师,他同样经常抛出难以理解的指示。

道格拉斯·米尔(Douglas Mills)是他在澳大利亚的弟子。米尔说,仁波切有时候指定他的上课着装,但那不是不合时宜的晚礼服,就是全身潜水衣。他还会要求米尔在讲学处附近大声喊:上师是假的!教义是假的!这一切都没用!

不过,这似乎正是宗萨钦哲对于自己作为「仁波切」的职业认识。在他的解释里,上师最紧要的能力是帮助弟子获得证悟。

按照佛教经典里的描述,「上师是医生,弟子是病人,而佛法是药。」作为医生的上师,是学生的一面镜子,他要让人从自己的投射中看到疾病的真实状况。所以,这种看似疯狂的行为是修行的一部分,也是「慈悲的示现」,因为上师通过这种方式,「想要不断把地毯从你的脚下抽走,想要不断打破你的概念,想要不断打破他们自己的概念」。

佛教真正的敌人不是财富

作为一个藏传佛教上师,宗萨钦哲说:自己在2017年的最大成就,是对「一件小事的觉悟」。

这也是他在这一年一直试图打破的固有概念——什么是佛教徒?

「很多人认为,佛教是一件没用的事,它让人懒惰,逃避责任。如果一个人成为了佛教徒,他就要辞职,离家出走,隐居修行,还有人认为,信佛就是要不吃肉、不喝酒、不打麻将。这一年我最大的成就,就是真真正正地意识到,原来人们是这样思考的,这就是人们对佛教的看法。而我今年特别想要做的事情,就是告诉人们,特别是中国人,事情不是这样的。就算你继续逛街、打麻将、涂指甲和口红,你依然可以成为一个佛教徒,只要你心中有觉知,有慈悲,有善心。」他对《人物》说。

对他来说,衡量一个真正的佛教徒的最重要标准是:觉知。

一个人可以去深山苦修,成为僧人,但如果他依然傲慢、自大,整天口口声声说自己在修行,并不代表他是一个真正的佛教徒。相反,一个在疯狂购物或者天天搓麻将的人,如果他能有所意识,有所觉知,想想「我的生命也许正在消逝,也许我不能再活接下来的日子,我该怎么办」,其实会更好些。

「觉知对佛教徒来说是最重要的。如果你看看古代佛教徒留下的教义、诗歌、事相,就会发现这一点。」宗萨钦哲说。「将佛教与其他事物相关联,比如辞职、戒酒、戒肉等等,我想这是一个巨大的误解。」

佛陀有教义,「佛法修行应该像是弹琴,弦不能太紧也不能太松。」宗萨钦哲对这一教义的解读是,佛教一点儿也不是一条要抛弃欢乐和享受的路径。相反地,它真的是种让自己过得快乐的聪明的方法。作为一个佛陀的追随者,并不是不能参加派对,也不一定必须吃廉价的、不好的食物。苦行有很多不同的方式。为了修行佛法,你不必放弃任何真正的享受。事实上,是精神之道让你更加享受生活,它甚至教你如何庄重地、恰到好处地、经济地享受更多。

「我并不反对戴劳力士表,或购买昂贵的鞋子和皮包。我只是说,中国人也应该播下并培养精神价值的种子。」他说,「在佛教中,财富、好运和好的生活是以领悟真理的机会来衡量的。一个像阿育王那样有权势又富有的国王,和一个像米拉日巴那样几乎没有足够食物的苦行者,都会受到同等的尊崇,因为他们两位都领悟了真理。我们并不因为阿育王拥有比米拉日巴更多的金币就偏爱他。」

所以,佛教真正的敌人不是财富,而是对财富的贪婪和执着。因为佛教并不把金钱、权力、职位、豪车、劳力士或者镶金的牙齿看作问题。佛教反对的是对它们的执着。一个真正的佛教徒的活法,既可以是「有一个佛堂,一尊佛像,去寺庙,念诵皈依的偈颂」,但也可以是「即便在舞池跳舞的时候,依然忆念真理」。

他举了一个例子。有次乘电梯,他在电梯间见到一个打扮入时的女孩,满身上下都是名牌,Prada的鞋子,LV的包包,还有许多他认不出来的设计师品牌。他说,让他在意的是并不是满身名牌的打扮,而是尽管包裹在层层叠叠的大牌之中,这个女孩所缺乏的超脱感。「这一幕看上去真的太可悲了,她看上去只是一个行走的shopping mall,完全被这些商品束缚住了,她看上去一点也不自信,举手投足都很不自在,这样既无美感,也不迷人,你只想快点从这里逃走。」

在他的新书《上师也喝酒》中,他这样阐释这种活法——

「众生皆佛」这句教义,我们不该读过之后就将书本合上,束之高阁。如果真的想要遵循此道,那意味着我们应该像佛陀一样行动,像佛陀一样思考,像佛陀一样生活,像佛陀一样示现,就连给人发短信、听唠叨的朋友喋喋不休、在杂货店排队结账、盛装出席白金汉宫晚宴的时候,我们都要像佛陀那样活着。践行这种活法的一个关键,是要始终保持觉知,不管是面对美国总统特朗普还是红色高棉领导人波尔布特,都牢记「众生皆佛」;不管是在曼谷红灯区帕蓬还是在美国赌城拉斯维加斯,都相信「处处皆佛土」。

「对你们来说,这是一件非常非常不起眼的小事,但对我来说是最为重要的大成就。」宗萨钦哲说,「我们会忽略生活中的很多小事,我认为这件事被佛教徒忽视了,连我自己也忽视了,但这确实是非常重要的一项发现。」

我们需要创造谎言来表达真理

拍电影的时候,他给了自己一套完全陌生的身份。在电影里面,他不再是仁波切,他是导演钦哲诺布。

《高山上的世界杯》上映后,评论者这样告诉宗萨钦哲,「这部电影里有许多你的影子,用许多现代事物替代传统,用可乐罐代替供碗,寺庙楼顶飘着的经幡被你换成了世界杯电视信号的卫星接收盘,让可口可乐的画面消解在文殊菩萨塑像里,这些事只有你会这样做。」

但是,这样的行为却并不被许多人所理解,哪怕是对他来说非常亲近的人。VICE对他的报道中有这样一个细节,宗萨钦哲的父亲曾经严厉批评儿子拍电影的行为,「你可以糊弄别人,但是你没办法骗得过我。你想要的只是名利。」

这个叫做「钦哲诺布」的导演,给自己拍电影的决定作出过不同的解释,但和他的很多回答一样,他经常改主意。有时候,他说这是因为他「非常喜欢电影」,但在他的书里,他又会觉得「不太确定自己是不是依然觉得电影重要」。有时候他会说「电影是现代的唐卡,是用现代形式展现古老的佛教教义」。但换一个采访,他的回答又变成:「我说电影是现代的唐卡,是在逗我的那些喇嘛朋友。」

在这次的采访中,他这样形容自己的理解:藏语里的「艺术」这个词,从字面直译过来就是「虚假的展示」,它是一种幻觉,一个假相,这非常符合佛教之道,为了体证真理,我们需要借助工具,我们伪装许多事情,制造很多谎言,通过这种方式,让真理得到彰示,因为在今天,「我们需要述说谎言来让人们得以理解真理。我可以很有信心地说,整个佛陀教法就是让你得以理解真理的谎言。」

他最希望通过电影传递的真理,是一个佛教世界的根本命题——佛陀的一生。

这是他最喜欢的主题,也是他在日复一日的讲授中最常提及的教义。在新德里的佛教聚会上,他所选择的演讲主题也是如此:王子为什么离开宫殿?

悉达多·乔达摩王子生活在喜马拉雅雪山下的迦毗罗卫国,29岁的他拥有财富、地位、家庭、荣誉,但他却觉悟了苦恼,选择了离开宫殿,成为修行者。他就是历史上最有影响力的觉悟者,后世的佛陀。这是一个2500多年前的故事,是所有佛教觉悟的起源。

宗萨钦哲发现,王子离开宫殿2500多年后,许多人依然生活在没有觉悟的苦恼中。物质上的娱乐和消费成为这个时代最大的执着,人们困在这场无常的游戏里面,忽视了佛陀的教导。

在这样的时刻,佛陀的故事成为了他最想传递的讯息。

剧本已经完稿两次了,但宗萨钦哲都不满意。第一稿里的佛陀故事从一个汽车加油站经理身上开始,而第二稿的故事主角则变成了玄奘,通过玄奘的视角,重现佛陀的故事。「佛陀离我们太遥远了,太抽象了,相比之下,玄奘更像是一个人。希望我能借鉴很多玄奘的观点,但这只是现在的想法,谁知道呢?也许我又会改主意。」

「我拍电影的最大难题,是让佛教徒高兴。」宗萨钦哲说,「因为对大部分的佛教徒来说,佛陀是一尊佛像,如果让他们看到不太一样的样子,特别是当他还是王子时,身边有很多女人,有很多享受,很多佛教徒可能会不喜欢这样的佛陀。」

这才是事情本来应该有的样子

宗萨蒋扬钦哲仁波切有一个小愿望。这是他对采访提出的唯一要求——聚会末了是来自不丹的音乐人演唱,他想要在接受采访前「稍微享受一下」,听听音乐,只要一首歌的时间。

「我唱歌不好听的,但是我有很多喜爱听的音乐。」显然,听音乐的快乐让他放松下来,他开始饶有兴致地列数自己喜欢的音乐。民歌他喜欢,鲍勃·迪伦也喜欢,「我还爱听京剧,虽然我听不懂他们在唱什么……」

然而,这个放松的愿望终究没能实现。不断有人凑近他,一次次打断他的独处。

在一首歌的时间里,宗萨钦哲见了一波又一波的追随者,既有从不丹追随而来、穿着民族服装的虔诚姑娘,也有穿着耐克跑鞋、打扮嘻哈的印度年轻人,这位上师听他们的故事,为他们加持、签名、印手印,接受他们远道带来的礼物,拿着钱币在他们头顶画圈,再将这笔钱捐赠给需要帮助的人。现场音乐透过音箱大声扩散,他就俯下身子,侧着耳朵专注听对方讲述,一一为他们解答。

这就是宗萨蒋扬钦哲仁波切,和他24小时无休的工作。尽管他总爱说自己不喜欢工作,但面对虔诚的佛教徒时,这个以帮助他人为职的人没有偷懒,有求必应。

「你愈观察宗萨仁波切,你会愈觉得他好;但是你若不观察他,你会觉得他是一个疯子。」邬金仁波切这样形容他,「他虽年已过四十,但是习性还是和小时候一样,根本没有改变过。8岁时的表情,现在还是这样,所以我相信他一定会非常长寿的。」

「我想让你们在心里做一个嬉皮士,对外做一个雅皮士。」在新德里的佛教聚会上,这是宗萨钦哲反复提到的一句话。「我们的心总会混淆外相和本质,但是我们应该牢记佛陀的教义——一个人应该永远秉持分析能力,用批判性思维看待事物。这让我非常受益,这是我最喜欢的一则教义。」

这似乎可以解释,为什么宗萨钦哲最喜欢的书店,是一个位于新德里闹市老市场里的小门面。

那里看上去实在是太不起眼了,和周围热闹的苹果店、贴着红色五折标签的耐克店以及隔壁摆满了明星封面杂志的连锁书店比起来,它更像一个从上世纪遗落到现在的落伍者,全都是历史政治类的图书,没有畅销书,甚至没有电脑记录库存,每一本书都要靠店主的记忆去寻找,而每一本书也都是他精心阅读挑选的

结果。

宗萨钦哲每次到印度,都会到这家书店转转。他告诉店主,他喜欢这里,因为决定它的运转方式的不是那些被包装成真理的「外相」,而是古老的「心」。而这才是近乎真理的觉悟,「这才是事情应该有的样子」。

不过,这位不断打破概念的仁波切也许可以影响一些人,但是他很难说服所有的人。他们未见得那么愿意看到概念被打破。

在这家书店,追随者如同明星粉丝一样在这里拍照留念,购买他的书。一个从中国专程飞去的追随者买走了仁波切的大部分作品,唯独没有买他的新书。因为她被告知,封面上的标题叫做「上师也喝波旁酒吗」。

「我不喜欢这句话。」她认真地回答说,「我觉得,上师就不应该喝酒。」