与莫罗相似,阿诺德·勃克林的绘画也多取材于神话传说,他在作品中同样添加了富有想象力的新元素;二人接近的另一点是,他们的技巧都比较老派,总的来说仍然沿袭了印象派之前的画法。

神话传说一再被历代画家予以“视觉重现”,较之前人,后人总要有所变化,一己的想象力正是藉此得以体现;而对内容的处理亦难免有别于既往,这也是时代的审美趣味与价值观念使然。若将莫罗的《幽灵》与此前同一题材的提香之《莎乐美与圣施洗约翰的头颅》、卡拉瓦乔之《莎乐美收到施洗约翰的人头》和鲁本斯之《希律王的盛宴》相比照,这一点自当了然于心。

《罗杰解救安洁莉卡》

对勃克林那些取材于神话传说的作品,也不妨以此角度相观照。譬如他的《罗杰解救安洁莉卡》(一八七三),五十多年前安格尔即有同名画作。在安格尔笔下,赤身裸体的安洁莉卡被锁在礁石上,绝望地举目向天,骑着“骏鹰”的罗杰,正将手中的长矛刺入海怪的咽喉。而在勃克林笔下,骑士打扮的罗杰策马来到山间,看见安吉莉卡被反绑在树上,周身裹着条黄纱,那棵树长在一个庞大的怪物的身体里,怪物趴在草丛中,有如竭泽之鱼。安吉莉卡的表情倒有几分淡然,而罗杰并未动手解救她,也没有去攻击那个怪物。两位画家都取材于阿里奥斯托所著长篇传奇叙事诗《疯狂的奥兰多》,勃克林显然削弱了原作的戏剧性和正义感,却加入了某种怪诞的意味。

勃克林的确发挥了更多的想象力,但就像所绘《美女阿纳狄奥墨涅》(一八七二)、《戏浪》(一八八三)、《女水神的游戏》(一八八六)和《鼠疫》(一八九八)等一样,虽为奇思异想——单就奇思异想的程度而言超过了莫罗——但却稍显直露,余味不多。倒是《奥德修斯和卡吕普索》(一八八三)境界较为深远:卡吕普索坐在画面一隅,回望背对自己在礁石上站成一个剪影的奥德修斯,满脸无奈与惆怅。然而画家在这里恰恰相对克制了想象力。

《奥德修斯和卡吕普索》

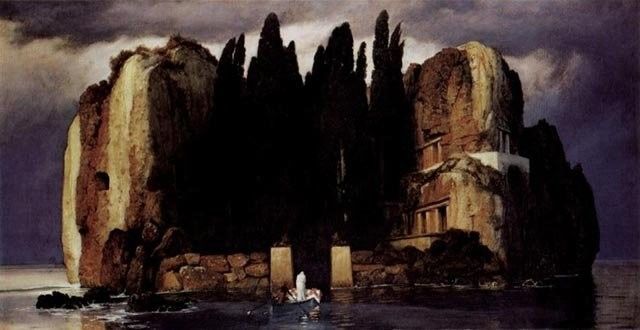

勃克林克制地运用想象力从而产生了更大的感染力与震撼性的杰作当数《死岛》。他前后总共画了五幅。在第一幅《死岛》(一八八○年五月)中,沉沉的夜色,巨大的岛屿,岛上裸露的岩石、高耸的柏树,小船上直立的死神、横置的棺材,都显得很“硬”,形容起来就是“不容置疑”,使人想到此番航程正是通往人生终点的不归路,而且无人可以避免。观者只能看到那具棺材,但也许隐形其中的死者才是这幅画的主人公。我们在感受上所认同的正是这个人,但却以他之外的客观眼光去看与其相关的一切,体会降临到他身上的某种必然性。这一幅《死岛》使我们最真切也最深切地体会到“死亡”。如果与同样描绘死亡的《鼠疫》比较,就会发现暗示的效果远远胜于直接呈现。

第二幅《死岛》(一八八○年六月)夜色更深,岛上的景色也更阴森,而小船以及船上的一切与岛相比显得更加渺小。

第三幅《死岛》(一八八三)将时间改为黎明,可以清楚看到岛上柏树林中的墓地,意味不免有些减弱,虽然色调更其清冷。

第四幅《死岛》(一八八四)毁于二战期间。

第五幅《死岛》(一八八六)乌云密布,氛围险恶,岛上的柏树成了一团黑影,而死神在船上略略躬下身子,仿佛在向更加强大而自己也归属其中的什么东西致意。在我看来,以第二幅及这一幅最完美。

《死岛》(第五幅)

如果说前述包括《死岛》在内的一类作品画的是“现实之外”,那么,《蜜月》(一八七八)、《神圣的林地》(一八八二)、《赫拉克勒斯的圣所》(一八八四)和《回乡》(一八八七)一类作品画的就是“现实”;或者说,前一类作品中“有什么”,后一类作品中“没有什么”。

然而尽管什么事情也没有发生,这种现实却有某种不确定性,好像别具一番意味,隐含不测,甚至不无凶险。譬如《神圣的林地》中祭坛上的火焰,拜祭者的白色祭服,以及森林背后明亮的天光,都予人以压抑之感,不祥之感,越看越觉得扑朔迷离,毛骨悚然。画家不再给现实添加暗示的意味,而是使所画的现实本身具有这种意味。

《蜜月》

勃克林在此类作品中所运用的同样是想象力,——确切地说,是以其想象力去启发观者的想象力。勃克林并不将自己的梦直接展现给我们,——或者说只是“恍惚如梦”,但已经让我们觉得魇住了;他引导我们进入他的梦中,那是博大深远、神秘莫测之所在。