文 | 潘向黎

很迟才真正“看见”韩偓。

起初知道这个人,完全是因为李商隐。李商隐是韩偓的姨父、世伯,李商隐曾有一首赞美和期许少年韩偓的诗,因为在题目中说明作诗因由,标题可能是唐诗第一长的:《韩冬郎即席为诗相送,一座尽惊。他日余方追吟“连宵侍坐徘徊久”之句,有老成之风,因成二绝寄酬,兼呈畏之员外》,诗曰:“十岁裁诗走马成,冷灰残烛动离情。桐花万里丹山路,雏凤清于老凤声。” 李商隐对韩冬郎大加称赏,预言他将来会超过他的父亲。韩冬郎,就是晚唐诗人韩偓。

诗读至晚唐,总觉得小李小杜二星之外,夜色沉沉,星辰寥落。但我们,忽略了韩偓。

韩偓(844—923),字致尧(《唐诗纪事》、《唐才子传》),一作致光(《新唐书》本传)。小名冬郎,号玉山樵人。京兆万年(今陜西西安)人。其父韩瞻与李商隐连襟。韩偓幼年早慧,能即席赋诗。昭宗龙纪元年(889)进士登第。历任左拾遗、左谏议大夫、翰林学士、中书舍人、兵部侍郎等职。曾与宰相崔胤定策诛宦官刘季述,深为昭宗信任,屡欲拜相,偓固辞之。朱温专权,恨偓不附己,贬濮州司马,再贬荣懿尉,徙邓州司马。后朝廷召复原官,偓不愿入朝,举家入闽,依王审知而终。

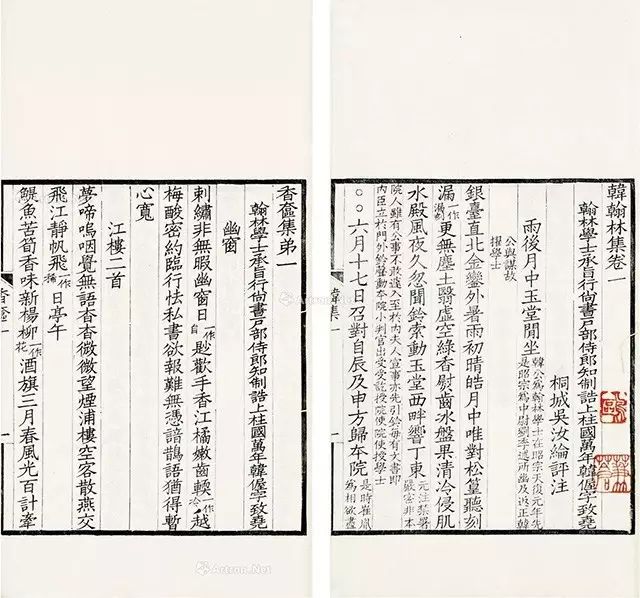

韩偓在文学史上最有影响的是《香奁集》,是一部歌咏爱情和闺阁之美的诗集,曾被划入“艳情”“淫艳”一类,思想上“责其不经”,艺术上被指“丽而无骨”。

▲《香奁集》

一直将这位韩偓当成半透明,除了一句“恻恻轻寒剪剪风”(韩偓《寒食夜》第一句),也记不住他的任何一首诗,心里总觉得虽为早慧的官二代兼文二代,韩偓似乎也终不脱“小时了了,大未必佳”的魔咒,对他模模糊糊地有一个“修辞大于灵魂”的印象。

这不是因为前人对他不公正的评价,今天的人,当然很容易理解爱情和女性美之于文学创作的意义,也不会盲目认同“无骨”的说法,只是我当年读时太草草,竟没有一首诗印入魂魄,于是一直暗自认定韩偓作为一个诗人,是有负李商隐之期许的。

直到读了顾随先生的书,才大呼失敬!诗人韩偓,才从一个近乎透明的影子变成了一个轮廓鲜明、色彩强烈的形像。

顾随的《中国古典诗词感发》,书中《唐人诗短论三章》有《惟美诗人韩冬郎》一节,说“唐朝两大惟美派诗人:李商隐、韩偓。”如果你和我当初一样大吃一惊,那么顾随的下一句会引起你更强烈的晕眩:“假如说晚唐还有两个大诗人,还得推李、韩。”

晚唐的两个大诗人,一般都认为是李商隐和杜牧,而顾随先生认为小杜“不能谓为大诗人”,李商隐优于杜牧,小李可谓“全才”,小杜可谓“半边俏”。这一点我非常赞同。但是,顾随说小杜不能算大诗人,而韩偓算,如此一来,晚唐诗坛两大诗人的稀缺席位,李商隐毫无争议地占一席,余下的一席,顾随是有意以韩偓取代杜牧了。

韩冬郎为什么能先后得到李商隐和顾随这样的不世之才的高度肯定呢?或者说,顾随是根据什么给韩偓这样的地位呢?

其实,只是因为四句诗。至少主要是因为四句诗。

“韩偓《香奁集》颇有轻薄作品,不必学之。……然其《别绪》中间四句真好:

菊露凄罗幕,梨霜恻锦衾。 此生终独宿,到死誓相寻。

中国诗写爱,多是对过去的留恋。写对未来的爱,对未来爱的奋斗,是西洋人。中国亦非绝对没有。‘十岁裁诗走马成’的韩偓此诗所写即是对将来爱的追求。”

韩偓这首《别绪》全诗是:

别绪静愔愔,牵愁暗入心。

已回花渚棹,悔听酒垆琴。

菊露凄罗幕,梨霜恻锦衾。

此生终独宿,到死誓相寻。

月好知何计,歌阑叹不禁。

山巅更高处,忆上上头吟。

这写的是和心上人分别后的状态和心情。开头两句写别后的失落和愁绪,接着写他为了排解郁闷也曾经找别的女子陪伴,但都没有用,只落得毫无意兴、独自懊悔;回到独居的地方,秋夜寒侵,何其凄凉。思前想后,他终于下定了“此生终独宿,到死誓相寻”的决心。但决心虽下,美丽的月色又让人难以自处,于是他唱起歌来,唱完又忍不住叹息起来,因为想起了和心爱的她在高高的山头上唱歌的情景。

顾随赏析:“菊露凄罗幕”,多美;“梨霜恻锦衾”,太冷,凄凉,但是仍看到将来的希望,“天下最痛苦的是没有希望而努力,这样努力努不来,除非是个超人、是仙、是佛、是铁汉。这上哪儿找去?人是血肉之躯,所以人该为自己造一境界,为将来而努力是很有兴味的一件事。……‘此生终独宿,到死誓相寻’,为将来而努力,对未来的追求,十个字真有力。‘独’‘宿’连用两入声,浊得很。凡浊人都有一股牛劲--我吊死这棵树上,我非吊死这棵树上不可。聪明人不成功,便吃亏没有牛劲。‘到死誓相寻’,五个字除‘到’是舌头音,四个齿音字,真有力,咬牙说出的。……做事业、做学问,应有此精神,失败也认了。” 顾随评价:“诚于中,而形于外”。

顾随还在《欣赏·记录·理想》一文中情不自禁地再次赞美韩偓的这四句——

这四句真有力、有理想,而真美。正如金圣叹批“续西厢”

曰:“若尽如是,我敢不拜哉!”惜乎仅此耳!

真有力,有理想,而真美。确实如此。有力的,常常不够美;美的,常常不够有力;真有力,而真美,这样的诗,真难得。

理想主义常常容易折断,而此四句既一往情深,又一往无前,痴诚,又勇毅,难得之至。

“菊露凄罗幕,梨霜恻锦衾。此生终独宿,到死誓相寻。”诗人自己在“发痴”“发狠”,无意于动人,读者却纷纷“诗不醉人人自醉”了。顾随激赏,被鲁迅赞为“中国最杰出的抒情诗人”的冯至,其诗集《无花果》的卷首,也正是这四句。

中国传统的爱情观,总是实用为主,强调人伦纲常的意义,离现实近而离心灵远,因此在许多人眼中,诗性的黛玉自然不如现实的宝钗,这还罢了,甚至有人十二钗统统不入眼,“坚贞”地认定最不才的袭人才是“最贤的妻”,真是“实用”到不知世上还有审美、人还有灵魂的地步。

本世纪以来,灵与肉的部分需求在网络上得到释放,情感在短暂快速、瞬间切换中不断稀释,男婚女嫁也渐趋程式化而渐渐失去了神圣感。“追求真爱”“寻找生命中的唯一”如果尚未彻底沦为笑话,至少也是上个世纪的半风化传说和古董级观念。

一千一百年前,一位名叫韩偓的诗人,因为不能忘情于心中所爱的人,不愿放弃自己对爱情的理想,百回千折,痴心不改,擦干了痛苦的泪水,咬牙切齿地对自己发下了誓言:“此生终独宿,到死誓相寻。”

这样不负我心、任性到底而无理可喻的执着,在如今的年代,才令人目瞪口呆,有人无言以对,有人无颜以对。爱的苦味他已经深尝,情缘的不能把握他也已深知,但是这颗心,就是不愿意变;那个人,就是不愿意放弃。孤独、凄凉、痛苦,又如何?希望渺茫、人生苦短、韶华易逝,又如何?“此生终独宿,到死誓相寻”!

虽说情分人定、缘分天定,但这句宿命的话也可以反过来想:缘分天定,情分却是人自己定的。即使不能双宿双飞花好月圆,但矢志守住自己的心,绝不降格以求,绝不轻言放弃,并且准备以一生下注,这样的一场豪赌,人虽没有多大把握战胜命运,但是命运其实也就赢不了人了。旁人,那些号称中庸、其实不中而庸的旁人还能说什么呢?早早放弃追寻的人,如何能对这样坚如磐石的人说:“你别傻了,这世界上,根本不存在你要找的珍宝”?

这样的人,那稀世之璧,已经在他怀中。这样的人,一生最光荣的战役,已经赢了。

本文原标题:《此生终独宿,到死誓相寻》

【作者简介】

潘向黎 | 腾讯·大家专栏作者,作家,南京大学文学博士,文汇报特聘首席编辑。