中国茶文化绵延数千年,“唐煮宋斗明冲泡”,每个朝代都形成了自己独特的风格。

但唯有宋代的斗茶文化上升到了由“品”到“玩”的至高境界,为当时的生活注入了几分优雅的情调。

那么想要去宋朝斗茶,你都需要提前了解什么呢?这里有一份宋朝斗茶指南。

| 斗茶规则 |

斗鸡输赢容易判断,那么宋人斗茶都的是什么呢?

是茶色与汤花。

斗茶的内容主要包括:斗茶品、斗茶令和茶百戏。

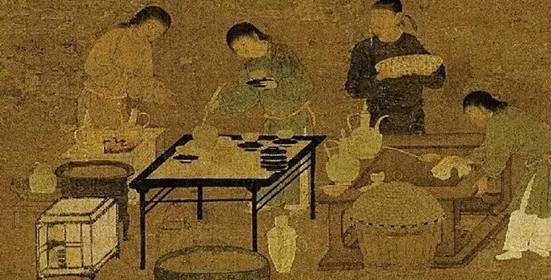

▲《茗园赌市图》

斗茶品以茶“新”为贵,水以“活”为佳。斗茶的评判标准一看汤色,二看水痕。汤色以色泽是否鲜白为评判标准。纯白最佳,青白、灰白、黄白次之。

▲《撵茶图》

水痕,是汤花挂在茶碗附近形成的。宋代的团饼茶在饮用时,要先将茶饼烤炙碾细,然后烧水煎煮,如果研碾细腻,而且点茶、点汤、击拂都恰到好处,汤花就匀细,可以“紧咬”盏沿,久聚不散,名曰“咬盏”。

▲点茶过程中汤花的出现过程

如果汤花不能咬盏,而是很快散开,汤与盏相接的地方就会露出“水痕”。水痕出现越早,茶汤品质越优。

茶百戏,又称分茶,是宋代流行的茶道。精通这种茶道的人,可以利用茶碗中的茶汁水脉,创作出许多善于变化的书画。这和今天的咖啡拉花有异曲同工之妙。

“骤雨松声入鼎来,白云满碗花徘徊”这些小小茶碗中的画面,彰显着制作者的艺术品位与生活情趣。

陆游在《临安春雨初霁》中这样描述分茶的情景:“矮纸斜行闲作草,晴窗细乳戏分茶。”

▲宋徽宗的《文会图》描绘了分茶的过程

| 必备茶品 |

现代茶叶分为红茶、绿茶、乌龙茶。而在宋代,茶叶的品种甚至达到了200种之多,很多名字也颇有韵味 如顾渚紫笋、雅安露芽、龙园胜雪等等。

▲顾渚紫笋(因茶芽色泽带紫色,芽叶相抱似笋而得名)

▲龙园胜雪(宋朝时期三十八款名茶之一)

不过总体来看,宋朝茶叶可以大致划分为三种,即散茶、片茶和腊茶。散茶,就是炒后自然状态的茶叶。它的形态,最接近今天我们喝到的茶叶。片茶,则是把采下来的茶芽通过蒸、揭、拍、焙、穿、封等工艺加工成片状。至于腊茶,则是片茶的加强版。

不同的茶叶形态,价格千差万别。它们也自然为不同的社会阶层所享用。

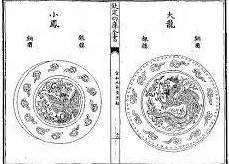

宋代著名书法家蔡襄在《茶录》中曾记载:“始造小片龙茶以进。其品精绝,谓之小团,凡二十饼重一斤,其价直金二两。”

按照当时的换算单位,一两金子约等于10贯铜钱也就是10000文,那么小小的一饼茶叶就值得上1000文。不过当时的龙凤茶饼,名为饼,实际上却只有钢镚大小。到了宋徽宗时期,建茶茶饼的价值更是一路攀升达到40贯。

▲与建安茶饼大小大致相近的宋代铜钱

宋朝的贡茶——小龙凤团饼正是由蔡襄所作。宋代茶叶,以福建建州所产的“建茶”为尊。虽然其他地方名茶也有进贡,但都敌不上建州的“龙凤团饼”。宋徽宗曾赞许“龙凤团饼”名冠天下。

▲蔡襄《茶录》中记载的龙凤团饼

除了这些天价的贡茶,在宋朝也有价格亲民的茶叶。据相关资料记载,低价茶叶的价格一斤从15文到47文不等,高价茶的价格一斤从120文到420文不等。这些茶叶主要供给街头巷尾的平民。

宋朝茶叶的定价制度使得上至达官显贵,下至市井细民都能有茶可饮。

| 必备茶具 |

宋朝除了名满天下的汝瓷以外,一定不能忽略还有宋朝皇室的御用茶具——建盏。

建盏产于福建建窑,多为深色。这些黑釉茶盏,有的闪现圆点形晶斑,称为油滴盏;有的闪现放射状细芒,称为兔毫盏。

▲南宋建窑油滴天目盏

▲兔毫盏

兔毫盏釉色黑青,盏底有放射状条纹,银光闪现,异常美观。用这种茶盏点茶,易于观察茶面上的白色泡沫汤花,故名重一时。黄庭坚的“兔褐金丝宝碗,松风蟹眼新汤”即为咏兔毫盏的名句。

当然茶具不仅仅包括茶盏,在宋代还衍生出了茶巾,茶瓶等等用具。

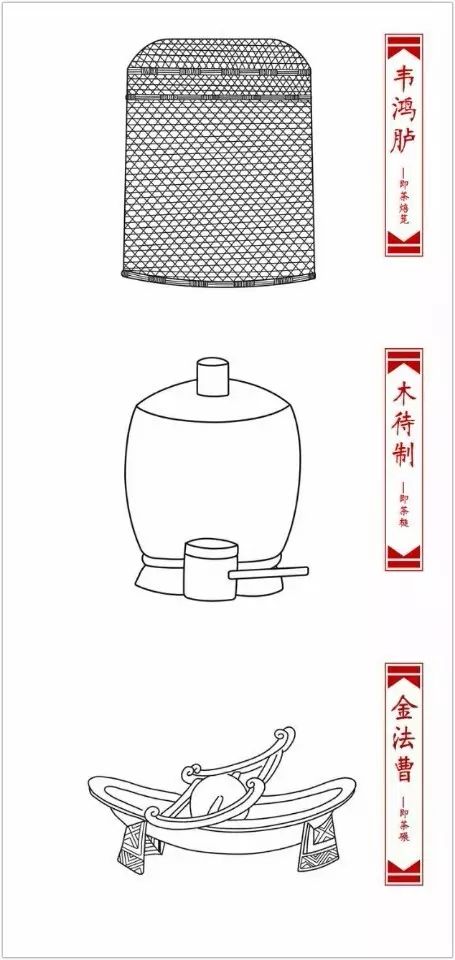

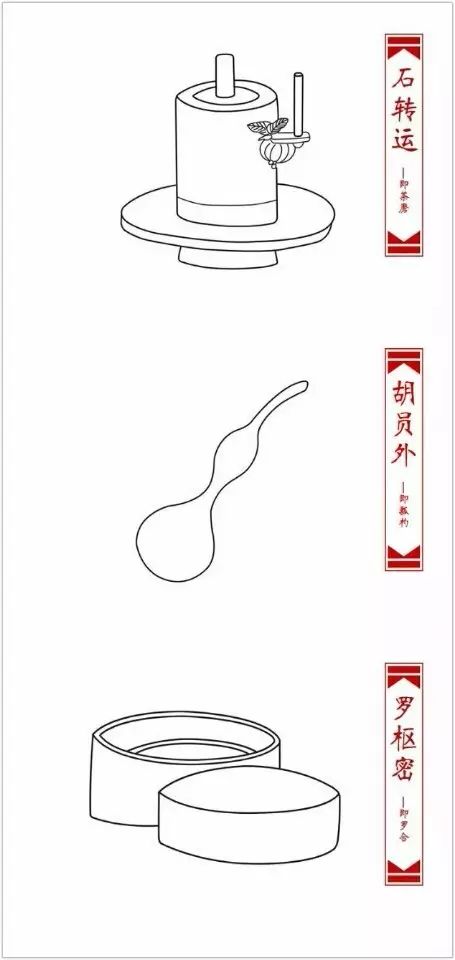

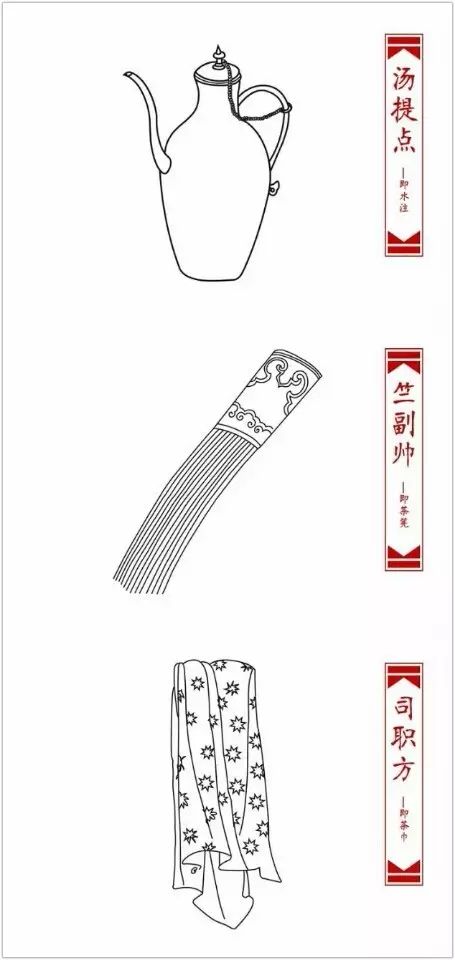

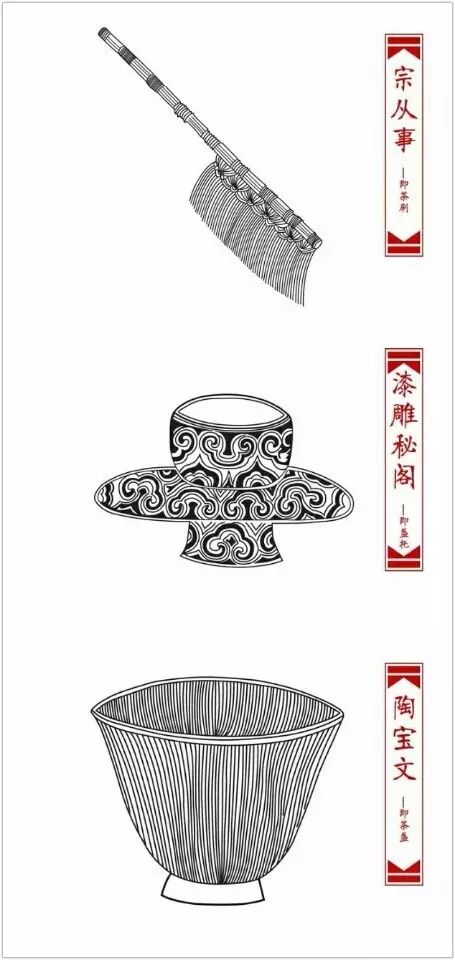

南宋的《茶具图赞》是我国历史上第一部茶具图谱。作者甚至把十二种茶具统称为“十二先生”,赐以姓、名、字、号,并按照宋代的官制授以官衔。

| 必逛茶馆 |

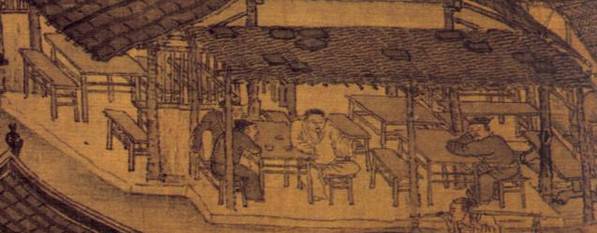

《东京梦华录》中曾写过:“朱雀门外,以南东西两教坊,余皆居民或茶坊,街心市井,至夜尤盛”。在名画《清明上河图》中也可以看到,宋朝街市已经遍地都是茶馆。不仅如此,有的茶坊名字也起得很酷,抓人眼球,如朱骷髅茶坊、一窟鬼茶坊、大街车儿茶肆等。

▲清明上河图中的茶馆

茶坊不仅是单纯饮茶的私人场所,更构成了宋代城市的公共空间。清雅的茶坊是士大夫宴会亲朋之处;高端的茶坊的访客多为贵族子弟;大众茶坊则多为市井细民流连的场所。

茶之于宋朝,如同咖啡之于现代社会,是彰显生活品质的一种象征。由此衍生的斗茶更成为一种社会风尚。

你想试试斗茶吗?