矿工的新坟土上,长短插着几只点燃的香烟,是他在世时光些许苦味的安慰。

一

小时候,外婆是院子里最沉默的人。

外公端着随时会教训人的烟杆,穿对襟大褂的身影笼罩了整个院子。外婆却是搁在角落里的一把干柴,没有多余的水分和气息。声音也消失了。在人前,她是穿过屋顶下光线的一粒灰尘,是外公烟锅里揉碎的烟叶,只有消逝的一丝苦味。她活在世上的时候,像是已经过世。生下了所有成家立业的舅舅,却像是辈分最低的人,无人传递她的姓氏,我这个外孙,不知道她的娘家和名字。

但一个坚实的身影和一缕无尽温暖的气息,留在我的记忆里,比其它的大事更长久。记得那年我的生日,所有的人都忘记了,连同妈妈和我自己。外婆却把我叫到院角,把一个煮熟了冒着温热的鸡蛋递到我手上,告诉我今天满六岁。这个鸡蛋,是从妯娌们拿的供养中存下来的。心中没有数字的外婆,记得院子里所有孩子的生日,用自己小小的物力,为他们留着一个念想。

另外一次,外婆和大舅娘在出猪圈,我在圈旁玩耍。我喜欢开春时猪圈被翻起来,散发出一冬储藏的气息,含有玉米杆和茅草的芳香,却又混着一种深沉的腥味。外婆使着薅耙,挥动胳膊的姿势坚实有力,跟我平时在院子里见到的大不相同。或许在人多的场合,她主动缩小了自己。忽然,外婆的薅锄碰到了什么东西,她弯下腰在粪里捡起了那个东西,看了一下,扬手向着我扔过来:“拿去吧!”

那个圆圆的小东西划出一道闪光的弧线,落到我的脚下,是一枚一分钱的硬币。这是世上能有的最小的钱了,不知被谁丢到了猪圈里,但它被外婆的手从粪中拾起和抛给我的时候,却熠熠发光。外婆弯腰拣拾钱币的姿势很郑重,抛掷给我的手势坚决有力,吩咐的语调铿锵,不容置疑,我再也没有见到过比那一刻更有力量、决心和权威的外婆,像是瞬间获得了魔力。

即使外婆变成了泥土,院子最终消逝了,那个鸡蛋散发出的温暖气息,和那个抛掷镍币的坚实姿势,却会一直留在我心上。

在童年,外婆这一代的有一层人。她们像是别人生活的背景,已经没有价值,随时可以拿掉。但实际上,她们却比那些在前台活动的家长和队长更可靠。像是砌筑田地的石坎,长了发黑的青苔,长年沉默,没有抽枝发芽的风光。但抽掉了它们,田地会即刻崩塌,收成化为乌有。也像是田地本身,孕育了这里的一切,却从不发出响动。只有俯伏触地,才能听见摩挲泥土的风声。

相比起那一刻在猪圈里挥手的外婆,妈妈是个生疏的魔术师。爸爸不在场的情形下,她试图用家中短缺的劳力和物质,养活自己和三个孩子。她的道具不够用,常常捉襟见肘,四处露馅。她的手法是一味节省,省到尽头,仍旧面临无粒之炊。她拿不出外婆给的一个鸡蛋和一枚沾粪的镍币。冬天到头,阁楼只剩糠秕,铁锅无从修补。当贫穷无望的年景明明白白摆在那里,她仍旧不能放弃,当着孩子们哭泣,只能把泪水留给枕头,织进针线。

在妈妈那里,没有什么是不值得节省的,连同衣服上一粒灰尘,因为要用挑回来的水洗掉。没有理由是可以用于放弃的,即使锄头奈何不了老天爷,那也要挖个坑给他看。

当我成年以后开始写作,我最先想要继记叙她们,却一直找不到合适的语言。她们不是时代的纪念碑,也够不上无名英雄。像土地一样,不反射光线,但质地无可怀疑。她们又是田地中的脚印,收集了汗水和收获的重量,标明世代生活的路径。没有她们,我无从确认真实和方向。

不论走出多远,我的文字小径是从他们开头。

二

十四年前,我放弃学院的道路投身记者行当,面对一个隐晦却严峻的矛盾。

作为采访者,我和同行们接触生活现场的机会比常人多,几乎可能成为任意一种生活形态的见证人。但这也意味着,他不是任何一种生活,包括他自己生活的当事人。从到达现场到离开,有限的周期里,他来不及参与当事人的生活,触及他们生存的质地,就已经离开,带走的往往是一些表面的片段。奔波于别人生活现场的同时,他自己的生活不能算是一种扎实的经验,甚至远远比不上一个从事实际职业的普通人。写出的稿件,似乎具有某种意义,却又像承载它的纸张,逃不过朝生暮死。

入行之初在重庆,深夜接到一个离异母亲的热线电话,说女儿因为春游交不起费服药自杀,危险还没过去,想我赶过去看一下。午夜我打的到了石桥铺,顺着黑暗弯曲的路线,爬上一个棚户区的半坡。这里没有路灯,也似乎没有正式的窗子,只有一些棚壁的缝隙里透出光线。我来到一座透出光线的屋子前,里面有胆怯的应答声。打开门,一眼看见整个屋里的情形。所有家中的器物放置在地上,从箱子、水桶到脸盆、床,绕了一圈。没有一件东西是安置在架子上的。在这些环形摆放的什物中间,有一张床,是母女二人睡的,似乎是屋子里唯一有色调的处所,暖色的被子下面,睡着一个少女。这也是屋里唯一的秘密。

我感到一种不安,这里所有的生活都陈列在我的目光下,没有回避的条件。我取得了这样的权利,打量母女生活的所有内情,连同因为缺少一次春游费服药的少女,现在只能藏在被子下,不愿意在陌生人面前露出头脸,我只看到她一团黑发。

这样的情形,平时我是不应该打量的,其中似乎含有禁忌,即使是她们贫瘠的生活中,也有着珍贵之物。现在我却取得了这样就近的权利,坐在少女的头边,听女人讲述离异后母女的经历。承担抚养费的男人忽然杳无音讯,她带女儿去南方寻找时,小偷从屋顶上打洞下来,把电视和一床毛毯,一件冬天穿的皮袄都拿走了,现在屋里因此没有电器。我感到迷惘的是,我的角色似乎只是一个倾听者,不知如何参与眼前的情形。我不能真正触及她们的生活,尽管所有的物品摆放在地上脚边。

第二天女人打来电话,让我不要报道,孩子怕传出去受影响。我生平中第一次夜间采访无果而终。那个屋子里地上的情形,长久地留在我记忆里,近在咫尺却又无从触及,曾经发生和未来面临的一切,无可补偿。我知道,看似有某种特权的外表下,我在深处是完全无力的。

同样是在棚屋里,我见到过被强暴生病死亡的幼女,所有的证据都消失了,似乎一件让人无法面对,又无从愤怒的事实,让报道找不到合适的标题。在十八梯的石阶上,卖报的老人中暑死去,身上还穿着晚报统一的黄色马甲。一张登载了当天大小新闻的报纸,捂着他的脸,来不及追加上他自己的一条豆腐块消息。

即使是深度报道,受制于不短不长的周期,和题材领域的变幻,似乎在大集体时代,不断从一块生荒地转移到另一块地里,也很难说具有真正的深度。那些从网吧仓促敲击或者在宾馆艰涩成篇的报道中,所谓深度只是一种似是而非的逻辑,人和生活现场充作了逻辑的背景。我和很多同行一样,以赶场的速度奔波在中国的各个省份里,很难静下心来想想自己见证了什么。对于那些卑微辗转的生活,我甚至称不上是一个合格的证人。

在北京望京附近一间平房里,我见到一个非典过后患上股骨头坏死后遗症的女人,她坐在炕上背对我,整理周围大大小小的药袋,这些是她作为接受医学试验的对象领来的,作为一个原籍外省的保洁员,她没有资格分享首都的医保待遇,也无钱接受昂贵的高压氧舱治疗或者置换关节。她的肩背没有抗议的锋芒,只现出微微佝偻中的重量,却使我无法面对这个背部。

在山西灵石,矿洞里还弥散着为了抢矿点燃炸药包的烟气,松软褪色的煤灰淹没了整个山地,清晨全村所有的担子围在仅有的一口深井周围,既像是犹有生机,更近于即将到来的衰亡。矿工的新坟土上,长短插着几只点燃的香烟,是他在世时光些许苦味的安慰。时间停顿在人吃煤和煤吃人的节奏里,而我们只能在这里住宿一晚,忙于回到县城,洗去钻入皮肉的煤炱。那些黑洞洞的井口,就像是通向地狱本身,载着矿工们的箩筐在其中消失,我们等不到他们下一班上来,也降不到他们所处的生存底部。

即使是偶尔取得了轰动的新闻效应,解决了某个具体问题,甚至达成某种制度改良,仍无从改变沉默的背景,一时的效应很快在时光中耗散,没有存留之物。

有时我面对一张岁月亲自着手雕刻、没有省去任何刀工的脸,会想到,这位在底层生活,砌筑了社会根基的长辈,明明拥有比我深厚珍贵得多的人世经验,却甘于沉默,寄望于我替他们表达和呼吁,申述他们保留自己生活的权利。大多数时候,他们想要的权利,也无非是能够继续沉默地生活。

看着他求助的眼神,像当年的外婆面对外公痛击的烟锅,向身为孩子的我呼吁。这是一个几乎不可能完成的任务。

在这个任务面前,逻辑和观念都没有究竟的意义,甚至包括空洞的情感。诚实地面对他们的沉默,感受其中质地,保留被磨损掩蔽的真实,与事件性本身同等重要。在很多年中,我保持着第一次在棚屋中感到的禁忌,仅仅还原事实本身,避免文学性的嫌疑。一切抒情和形容的文字,不能触及他们生活的质地,出口的同时已经轻飘虚弱。在浮泛的事实、过剩的情绪和他们真实生活的分界之前,我只能止步,不愿意搬弄这条界限,制造似是而非的风景。

当喧嚣一时的事件归于沉寂,他们仍旧回到阴影中沉默地生活,事实似乎已经被报道多次,甚至变得陈旧,生活本身却并未被传达出来,在轰动和遗忘的镜头切换背后,是一直漠然无视的视野。他们仍旧只是生活剧场灰色的布景,是没有机会购票入场的主角。

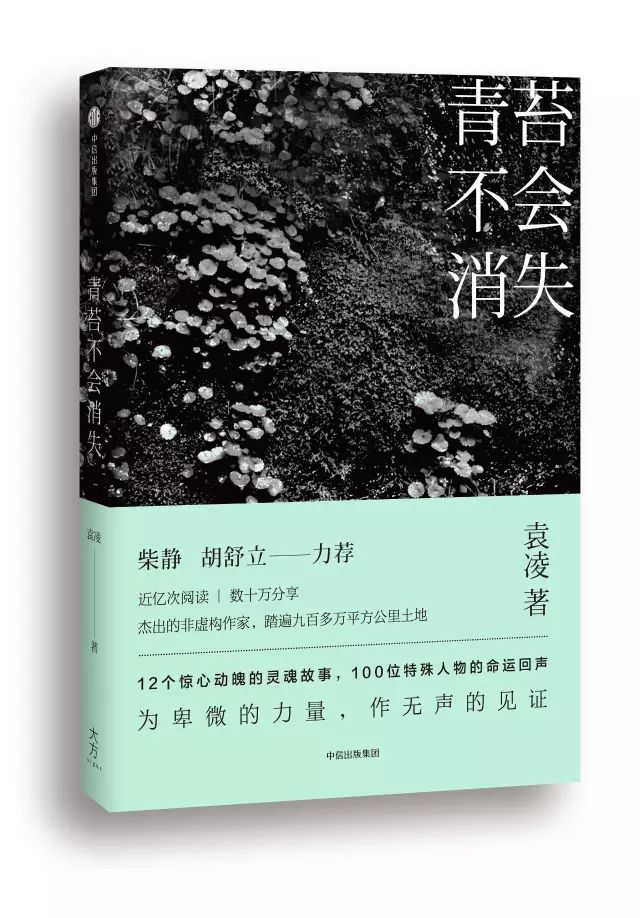

图 | 《青苔不会消失》封面

三

什么是他们的生活?在卑微灰色,不乏粗俗的外表之下,在看似单调的苦难和不公正之余,他们的生活,有无不可替代的价值?

在国境线附近的稻田里,一位十七岁被地雷截断双腿的农妇,双膝跪在一双沉重的铁皮板凳上,收割看起来比她高的稻穗。她的工作还包括带孙子、放牛、喂猪、做饭、缝纫、赶集、申诉。三十年来,她的双腿磨穿了十几双木凳,生育了两个儿女,造起一所房子。看起来她像是一个孩子,比她放的牛、割的稻穗、喂养的鹅、睡的床都低。但她在铁质板凳上磨砺的位置,却高于我们所有的人。

家乡的山沟里,一位在矿难中失去双眼的老年人,整张脸变为了青色,爆炸中的煤灰透入了他的面皮,“面具”再也无法摘下。但在这张黑暗的、透不过一丝光线的面具背后,他依靠摸索和内心的知觉,重建了自己的整个生活。从屋里的活路,到五亩坡地的劳作,养大求学的儿女,送走生病的老伴。在人们因为远方风景撂荒家乡的时候,失明的他成了这方土地的守望者。他的身影不是矗立的巨人,倒是绵绵匝地的青苔,铺成修复世界的小径。

在一副土屋里无法摆脱的床铺上,下身受创干枯的年轻人,用幸存的上肢,二十年如一日地穿针绣鞋垫和十字绣,编织瘫痪休克的时间,供养自身和家人,让生活的灰烬重获骨血,甚至开出花朵。

生活剥夺了他们大部分的可能性,只留下了仅存的立足之地,有时看起来相当于一条蚕、一匹围绕磨盘的牲畜、一个除了内心发条不能移动的钟表的位置。但在这个仅存的位置上,他们生活的质地和纹理,比显眼舞台上的布景更切实。在一张小板凳上或一条山沟里,资源极度稀缺和国家意志的左右之下,他们对于人性底线和在世意义的成功维护,成就或许超出大张旗鼓的文化、信仰和时代变革。

这是由于他们贴近生存地面的在世方式,比消费体系追求的舒适更为可靠,也更诉诸内心的直觉。先圣孔子认为,文明丢失之后,应当到乡野中去寻找。时代意识喧嚣沉沦之际,重建人性和文明根基的力量,来自于卑微的田野地面。

面对他们收敛、俭省与沉默的生活,需要和他们一样降低内心,克服不适,贴近日常生存的质地,寻回对供养我们的物质的感觉。

需要一种同样节制、朴素又内向的语言,在人性的地平线面前保持缄默,让不可言说的自行发声。像面对棚屋地上陈列的物什,和床上干枯的年轻身体,唯有倾听,放弃表达。虽然表达,是我唯一磨炼的技艺。

我想完成这近于不可能的任务,为卑微的力量,作无言的见证。

作者袁凌,真实故事计划总主笔

本文选自《青苔不会消失》一书,原题为《卑微的力量》