文 | 王笛

《街头文化》(Street Culture in Chengdu)一书已经出版好多年了,但是我还经常想起寻找大卫·格拉汉姆(David Crockett Graham)的过程。大卫·格拉汉姆是谁?这本书与他有何关系?为什么要寻找他?这个在本书英文版出版过程中的一段插曲,让我拨开历史的尘埃,发现了一段被遗忘的历史。

▲ 《街头文化》的几个版本

根据斯坦福大学出版社的规定(其他西方出版社亦有类似的规则),在交最后定稿给出版社同时,必须填写“版权许可一览表”,以证明书中所征引的受版权保护的资料是获得了版权许可的,包括书中使用的照片和图片等。例如关于图片的一览表包括:图片编号、题目、来源、版权申请寄出和收到时间、版权费等。

《街头文化》英文版共使用了59幅插图,我将所有版权问题在表中都作了相应的交待,自认为不会有问题。但不想2002年7月31日收到斯坦福大学出版社编辑助理卡门的电子邮件,告诉我出版社的版权审查部门发现,本书中的三幅图取自大卫·格拉汉姆1927年在芝加哥大学完成的博士论文《四川的宗教》(Religion in Szechuan Province)。博士论文的资料只有在1923年之前(即80年前)的才可以自由使用。因此这些图片必须得到版权许可,否则只好从书中抽出。

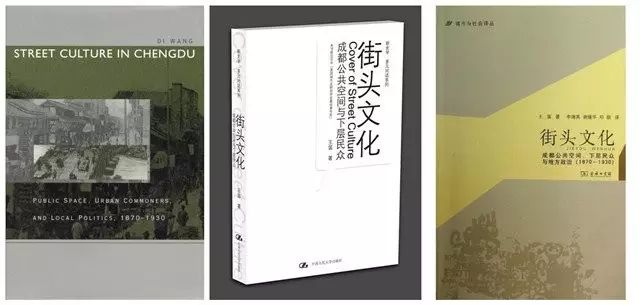

虽然只有三幅图,但它们对我要论证的主题却非常重要,它们都是大卫·格拉汉姆在1916年至1926年在四川作田野调查时收集的。其中一幅图是一对方形门联,从右到左写着“一本万利”四个大字,每字的上方用小楷写有诗一句,联在一起即:“春游芳草地,夏赏采荷池,秋饮黄花酒,冬吟白雪诗。”该诗含春夏秋冬四字,虽然是大白话,却十分隽永,意境美妙。

▲ 门联

另一幅图为“灶神”,图中有“灶公”、“灶婆”和各种人物和动物,还有一幅对联,正中是“奏善堂”,上下联为:“人间司命王,天上耳目神”,虽然画得粗糙、笨拙,但却非常有趣,是大众所喜欢的典型风俗画。

▲ 灶神

▲ 灶神

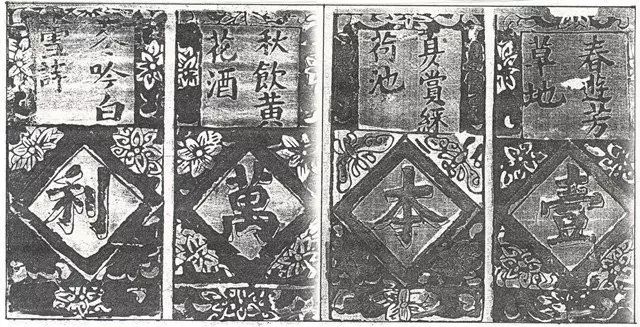

第三幅图为“门神”,为“唐代胡帅”,身着盔甲,手提节棒,威风凛凛(见下图左幅)。

▲ 门神

其中有趣的是那幅门神,当把其与我1997年在成都购得一张门神相较(见上图右幅),我简直不敢相信自己的眼睛:一幅在芝加哥大学图书馆沉睡了七十多年,而另一幅却是成都民间艺人新近制作的,它们在截然不同的时代出世,而且处在太平洋两边的不同世界,可以说彼此间没有如何直接的联系,但是它们真像一对孪生兄弟,除了细部有点差别外,姿态外表竟然几乎是一样的!

这三幅画都是表现大众文化非常生动的视觉资料,过去沿街的两边铺面的门上都贴有门联门神,是展示这种大众文化的最好场所。

从1916年(也可能稍后一些)这幅画到大卫·格拉汉姆的手中后,中国经历了新文化运动、国内革命战争、抗日战争、解放战争、社会主义改造、文化大革命、改革开放等历史阶段,中间还出现若干次反大众文化的运动。中国社会已经发生了如此翻天覆地的变化,改良、革命和现代化运动是如此强烈地冲击大众文化,但大众文化却有这样惊人的生命力。不但人们今天继续绘制、张贴门神,而且在形式上和内容上竟然也如此地相同!

我在《街头文化》中强调了大众文化的持续性,虽然它看起来是弱者,总是被国家权力和精英所征服,被正统文化和精英文化所打击和排挤,但它却顽强生存下来。

过去对近代中国的研究,基本上是强调变化,考察的是在西方和现代化冲击下,中国政治、经济、社会和文化是怎样发生变化的,但人们忽略了文化是最根深蒂固的因素。其实,有时大众文化是从表面看是改变了,但骨子里却仍然是传统的。

因此,如果把这三幅图抽出的话,那将是十分可惜。但问题是我在哪里去得到版权许可?这是一个未刊博士论文,年代久远,哪里去找作者?而且从年代来看,作者多半已经去世,寻找其家属恐怕就更为困难。

说实话,对这么老的资料,在哪里申请版权,我也是一无所知。我只好先与芝加哥大学联系,一是弄清楚20年代的博士论文,是作者还是学校拥有版权;二是看是否学校保存有关于作者或家属的联系办法。

我默默祈祷芝加哥大学拥有版权,这样可向学校申请,问题就将迎刃而解。我立即给芝加哥大学博士论文办公室打电话,但回答却十分令人失望,他们告知作者持有版权。这只好寄希望学校能提供关于作者的联系办法,我随即打电话到芝加哥大学校友会,但被告知由于年代久远,他们也没有任何有关信息。

▲ 芝加哥大学

在万般无奈的情况下,我决定下笨功夫,从美国各图书馆的资料库去寻找有关作者的蛛丝马迹,例如大卫·格拉汉姆可能出版书或文章等,幸好互联网使我的这种计划成为可能,否则我根本不可能在较短时间内有任何宰获。

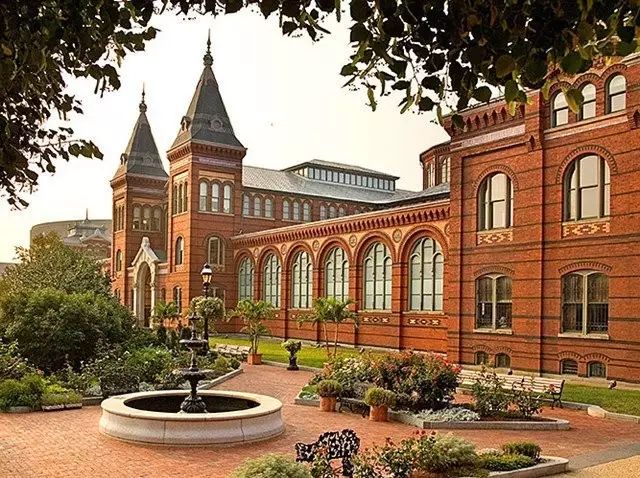

经过一番努力,我还真的发现了大卫·格拉汉姆的近三十种其他作品,有的是已印行的,有的是存于博物馆的手稿,有的发表在杂志上,大多与四川有关,内容涉及大众宗教、风俗、民歌、方言、考古、少数民族等。而且有若干发表在具有很高声望的史密森学会(Smithsonian Institution)的会刊上。

我这才意识到,我寻找的这位大卫·格拉汉姆是一位非凡的学者,其兴趣和知识是如此的广泛,而且是如此多产。而且令人惭愧的是,我作为一位专门研究四川的学者,对他竟然是一无所知,也为这样一位对四川宗教文化研究有重要贡献的美国人及其著作被默默无闻地埋没而深感遗憾!

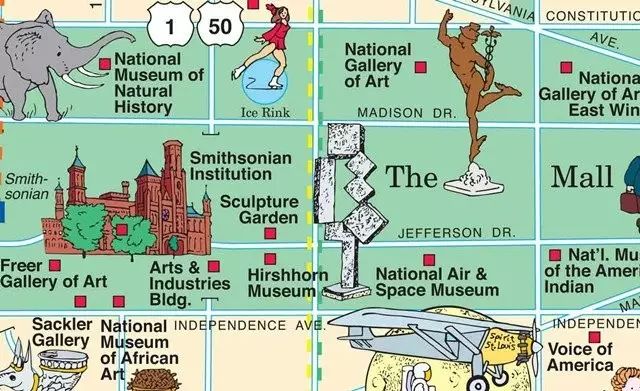

▲ 美国史密森学会

▲ 美国史密森学会的下属机构图,包括国家自然历史博物馆、国家动物园、国家美术馆、国家太空博物馆等

但不幸的是,这些作品大多发表在20世纪三四十年代,从中无法得到作者联系办法。但令人鼓舞的是,我在总部位于华盛顿的史密森学会的档案一分部,编号第7006号的“亚历山大·威特莫尔(Alexander Wetmore)收藏”中,发现了大卫·格拉汉姆与威特莫尔大量的通信,时间从1943—1974年。

▲ 威特莫尔

威特莫尔从1925年起任史密森学会副会长,负责国家博物馆、国家艺术博物馆和国家动物园。他似乎对古鸟类和鸟化石学特别感兴趣,留下了大量与各国古鸟类和鸟化石学的通信记录,而大卫·格拉汉姆曾在中国西部为美国国家博物馆收集自然标本多年,因此他们之间有不少信件往来。这些通信记录表明,从1919年夏开始之后20年间,大卫·格拉汉姆在史密森学会的资助下,曾在四川进行了14次收集考察。

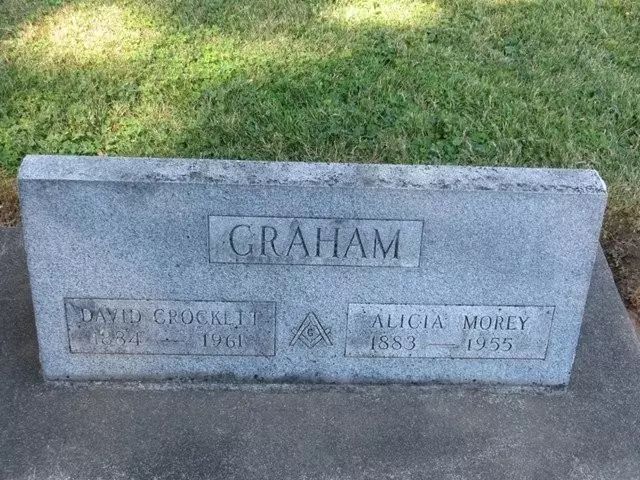

得到这个线索后我非常兴奋,这表明史密森学会与大卫·格拉汉姆有着密切地联系,很可能通过史密森学会能找到有关大卫·格拉汉姆及其家属的信息。于是我立即打电话到史密森学会档案部,但结果仍然令人失望。有关人员告诉我,关于大卫·格拉汉姆与威特莫尔的信件是1970年代在大卫·格拉汉姆家属捐献的(大卫·格拉汉姆于1961年去世),档案部没有存有任何其家属的联系记录。就这样,我好不容易找到的一点线索又断了。

▲ 大卫·格拉汉姆在美国华盛顿州的墓地入口

▲ 这个墓地的称为“山景”,建立于1853年

▲ 大卫·格拉汉姆墓碑

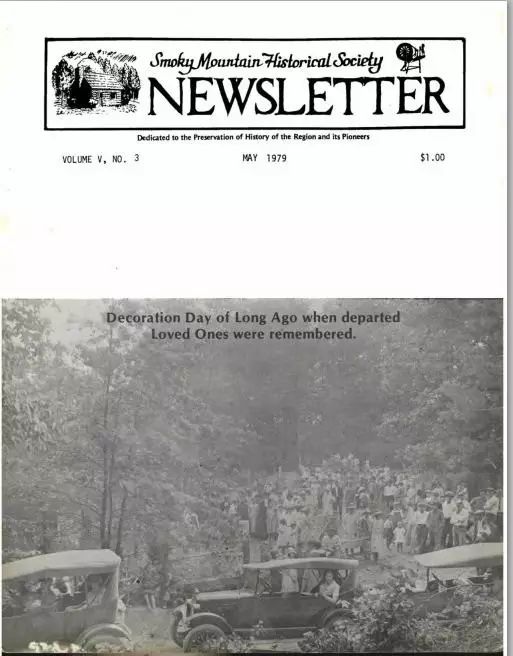

我只好借助于互联网,继续搜寻有关大卫·格拉汉姆的蛛丝马迹,虽然其希望犹如大海捞针一般。但真是功夫不负有心人,我竟然在出版于田纳西州的《烟山历史学会通讯》(Smoky Mountain Historical Society)2000年的春季号上,发现了一则小消息:

一位名叫琼·格拉汉姆·布朗(Jean Graham Brown)女士给《通讯》写信,谈她对某期文章的感想,然后顺便提到她父亲名字叫“大卫·克罗克特·格拉汉姆”(David Crockett Graham)。正是这句话引起了我的注意,因为她父亲的名字与我要找的人完全一样!正是这一句她看起来随便的一句提示语,却成为了我如获至宝的钥匙。

更令人振奋的是,信末还附有布朗的通信和电邮地址。当天我便给布朗女士发了一个电邮,信中作了自我介绍,询问她父亲是否就是那位1927年在芝加哥大学获博士学位并长期在中国的那位大卫·克罗克特·格拉汉姆。但十分令人失望的是,电邮不久便被退回,退回原因是这个电邮地址已不存在。

▲ 烟山历史学会通讯

▲ 烟山的秋天,一望无际的红叶,王笛摄于2006年

现在就只有最后一条路了,即按那个地址写信去,在信中我还留下了我的电邮地址。信是2002年8月6日寄出的,我8月10日便离开得克萨斯州回中国,先到大连参加“第十届清史国际研讨会”。不想8月13日在大连时收到了布朗女儿南希·瑟维尔(Nancy Seewer)发来的电邮,告诉我她收到了我给她母亲的信,我所要找到正是她的外祖父。

这真是意外地惊喜,但不幸的是,布朗女士已于去年夏因病去世,因此她代母亲回电邮。她说她外祖父共有五个女儿,琼·格拉汉姆·布朗是最小一个,而且在中国长大,1927年至40年代同父母住在中国。五个女儿中目前只有一个在世,名叫哈里特-简·格拉汉姆·弗根德克(Harriet-Jane Graham Hoogendyk),如果我有任何关于她外祖父的问题,可以同她联系,她还告诉了我她姨妈的寄信和电邮地址。

我当即给瑟维尔回电邮,告诉她我费尽心机寻找格拉汉姆家属的目的。15日又收到瑟维尔回复,说授权应该没有问题,但需要直接同她姨妈哈里特-简·格拉汉姆·弗根德克联系,因为她是大卫·格拉汉姆直接继承人。她还说已经把我的电邮转给了他姨妈。

我便给弗根德克女士发了电邮,重述了请求版权的事。然后我又给斯坦福大学出版社的卡门发了个电邮,告诉她线索终于找到,同时还告诉她我要在9月1日回美国后,才能告诉弗根德克具体的所要采用的图片的标题和在格拉汉姆博士论文的页码。另外,问这个版权授予发电邮是否认可,或是必须正式信函。

8月15日卡门回信称电邮可以,只要把弗根德克授权的电邮转给她即可。她还说目前书稿是万事具备,只等授权信一到,书稿便将由编辑部门转到出版部门。我9月1日晚回美,第二天便又给弗根德克发了电邮,告诉她这三幅图的题目和页码。当天便收到了她版权授予的回邮,全文如下:

根据你2002年8月13日和9月2日电子邮件,我允许你在《街头文化:成都公共空间、下层民众与地方政治,1870—1930》在以下条件下免费使用所要求的图片:

(1)如果格拉汉姆博士的博士论文中的任何资料是引用他人的成果,使用许可必须直接从原资料版权所有者得到。如果没有得到许可,不得在你的书中使用。

(2)使用的资料必须在注释或者征引书目中注明:重印自大卫·克罗克特·格拉汉姆著《四川的宗教》,芝加哥大学博士论文,1927年。重印得到哈里特-简·格拉汉姆·弗根德克的许可。

(3)重印只能在授权的范围之内。

哈里特-简·格拉汉姆·弗根德克

大卫·克罗克特·格拉汉姆著作版权经理人

▲ 哈里特-简·格拉汉姆·弗根德克,她于2015年12月去世,终年96岁

弗根德克还附言说,书出版后希望能购买一本。其实我想她完全有理由要求出版后赠送一本,她却是如此的客气。我马上发了电邮感谢她的授权,并表示书一出版便会寄上。在收到授权后,我立即把电邮转给了卡门。9月3日,卡门回复说书稿已移交出版部。到此寻找大卫·格拉汉姆算是圆满结束。

转眼几乎就是一年,2003年7月,《街头文化》英文本在美国出版,由于那一年我正在中国做关于茶馆的研究调查,拖到2004年初我才给弗根德克寄去一本。她收到后给我发了一个电邮,说是给我寄了一个包裹,但也没有说明寄的什么。几天后包裹到了,打开一看是一大一小陶瓷花瓶,底座上都镌刻有弗根德克的签名,这是她自己制作的,她告诉我这是她的业余爱好。这真是十分珍贵的礼物!

2003年整年我都没有上课,在美国国家人文科学基金的资助下进行成都茶馆课题的写作和研究。这年秋天在成都查资料时,关于大卫·克罗克特·格拉汉姆的追寻却有一个没有预料到的发展:我偶然从一本关于三星堆的书中,发现我所费尽心机寻找的大卫·克罗克特·格拉汉姆,中文名字竟然是葛维汉——是他组织了最早的三星堆发掘!

▲ 三星堆出土文物

1930年代初,葛维汉在华西大学博物馆担任馆长。当他第一次见到在广汉做传教士的英国牧师董宜笃那几件玉石器时,便意识到了其重要意义。1934年葛维汉与华西大学博物馆副馆长林名均教授组建起一支考古发掘队,在广汉月亮湾首次进行了发掘工作,从而揭开这个20世纪最重要的考古发现之一的序幕。关于他主持三星堆的最初发掘,已经有不少文章提到,但可惜都很简略,很可能他的其他著作、信件或其他文献中记录了这次考古的详细情况,不过这已不在本文的范围之内。

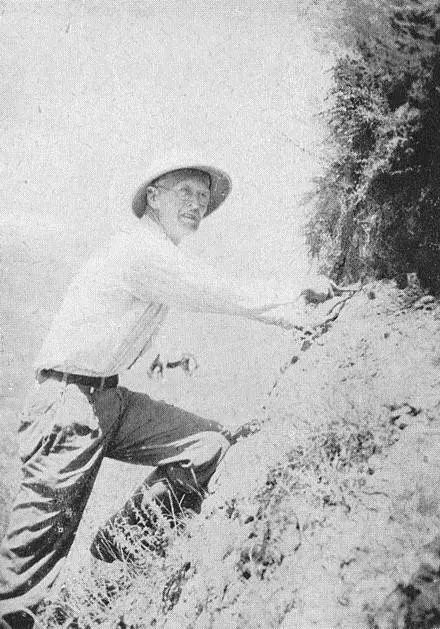

▲ 葛维汉在考古发掘现场

我不厌其烦地讲述这个寻找大卫·格拉汉姆的故事,是想说明西方学术界对版权的重视和学术界是怎样具体遵守这个规则的,更不用说这个大卫·格拉汉姆是和举世闻名的三星堆发掘联系在一起。而且这个寻找大卫·格拉汉姆的过程告诉我们,有些看起来不经意、不起眼、被遗忘的细节,却蕴藏着丰富的历史内涵。

本文题图为美国国家博物馆。

【作者简介】

王笛 | 腾讯·大家专栏作者,澳门大学历史系特聘教授。