文 | 陆波

▍一、 庆寿寺双塔下的过路僧人

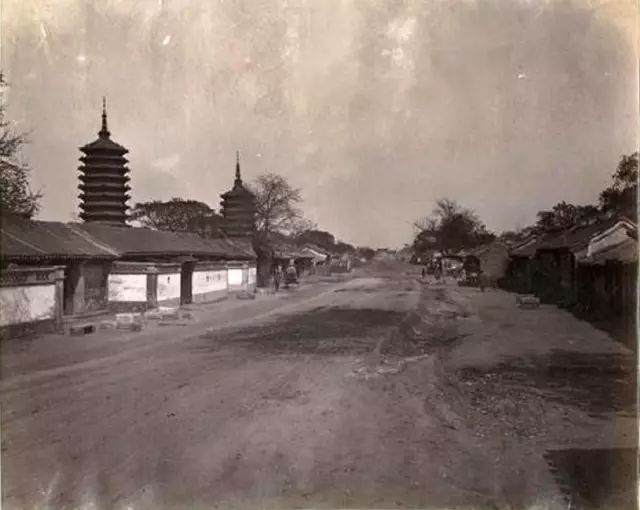

让我们从西长安街上一座消逝的寺庙说起吧。今天的长安街是近几十年发展起来的,两侧高楼林立,商业繁华,双向10车道现代化交通设施,气派、恢弘!而金、元至明至清至民国,这条大道(东单到西单)并未有很大变迁,其中一间800年的寺院及其两尊八角密檐砖塔,秀丽挺拔,卓尔不群,始终如一。

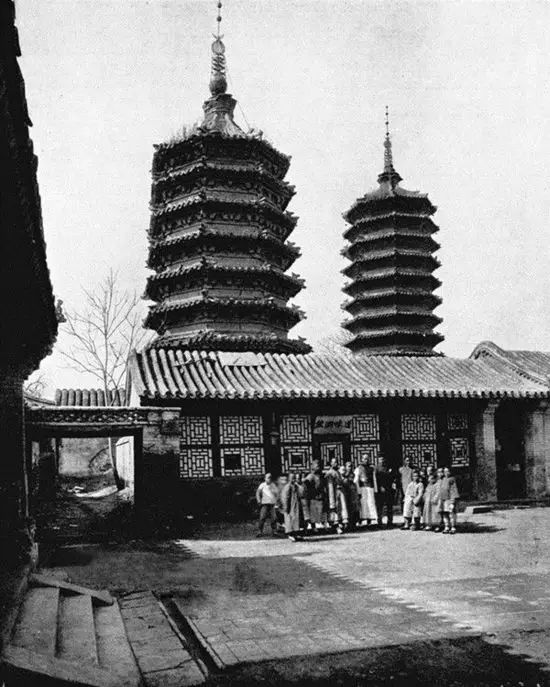

这两座塔分别建于蒙古国宪宗蒙哥汗七年(1257年)和宪宗蒙哥汗八年(1258年),是庆寿寺两位高僧——海云大师及其弟子可庵禅师的灵塔,而庆寿寺建于金章宗大定二十六年(1186年)。亦即是说,800年景物未动,添减些许,众生误以为时间也凝固不动。

换种说法,寺与塔巍峨800年,人间星辰转换,朝代更迭,阅历的便是那悲悲喜喜,你方唱罢我登场,不知是否也已厌倦之至?

▲ 双塔

到了上世纪50年代中期,这寺院与灵塔终于到了寿终正寝的时刻。为了修建西单电报大楼及拓宽西长安街,主管北京市建设的某副市长下令拆掉它们,因为在建设规划上,寺与塔成了钉子户。这时梁思成又出来说话了,他提及“燕京十景”之一的“长安分塔”的弥足珍贵之处,情感与文学色彩俱佳。

所谓“长安分塔”,即是清晨时刻浪漫的光影投射,在太阳欲出时分,站在西单牌楼东南角——老长安戏院门外往东观瞧,就会看到庆寿寺两座塔一在路南,一在路北。走到近前再看,两座塔却都在路北的庆寿寺里面,挨得挺近,师徒俩灵塔,仿佛长幼相携。这光与影的错觉便是老城的神秘与浪漫。

▲ 庆寿寺

梁思成建议至少保留双塔,即使它们在路中央,可以以环岛的方式辅以绿化,让双塔继续阅览人间至千年……但1955年已是梁思成陷入人生萎顿的开始,4月1日,林徽因去世。她以独有的倔强在指着鼻子指责前面那位副市长对文物的践踏之后,以很合宜的尊严离开一场对古城毁灭战。而清华大学建筑系主任的梁思成则陷入那场所谓批判“两梁两胡唯心主义思想”(梁思成、梁漱溟、胡适、胡先准)的运动,他开始写检讨书……

梁思成的言论只是在几十年后的今天被人们津津乐道,他对庆寿寺的关怀只是美谈而已,他还保住了北海团城,但那种文人的无力感在当年不会引起更为重视的讨论。庆寿寺及双塔在1955年左右全部拆除,西长安街扩建,西单电报大楼的钟声为一个新时代敲响。

如果这个声音可以倒流往昔,它可否又惊着了另一位在此庆寿寺圆寂的高僧灵魂?那高僧便是姚广孝,住持庆寿寺20余年,只是庆寿寺过路僧而已,寺与他无关,塔更与他无关,他只是与大明朝奠定的厚重的开国基石相关。

▍二、 世上总有必然的相遇,注定的因缘无法错过

世上或许存在这样的人:他们应该相遇,为了历史的大事件而相遇,为了成就伟大的事业而相遇,相遇的焦灼感只在于:人生之短,那使他们相遇的因缘是否可以具足到来。

明洪武十五年(1382年)8月朱元璋的正宫皇后——马皇后过世,朝廷召集分散于各地的有些声望的僧人们前往应天府(南京)皇宫为其超度法事诵经荐福。正是此次机缘,47岁的僧人姚广孝(时名“道衍”)初遇从北平奔丧过来的四皇子——燕王朱棣。两人一见如故,相谈投契。

9月,在奉天门,高祖朱元璋亲自为即将返回藩地的各位皇子挑选德行高尚的僧人,以陪伴他们回到自己的藩地,协助治理一方,固守边防,即所谓“阴翊王度”。这个决策与朱元璋早期曾经的出家经历有关,他希望治理领地也可以得到佛教的智慧裨益。他见到僧人道衍时,内心有惊异的触动,他恩准了四皇子朱棣将道衍分配给他带走的请求,并任命道衍住持北平庆寿寺。

朱棣与道衍注定没有辜负此生相逢,结下了“注定之缘”。彼时僧人道衍已47岁,在前一年已经接受了弟子供养的一根紫竹手杖,意味着进入长者行列,而22岁的朱棣如旭日朝阳,即将喷薄而出,他容颜俊朗,身形伟岸,文武双全,更重要的是已显示出一代大帝所应具备的坚强意志与自信。

在两年前他已经就藩燕地,多次受命参与北方边境抵御清剿蒙古人势力的军事活动,曾两次率师北征,招降元太尉乃儿不花,其军事才能是各大藩王之翘楚。

后人一直好奇这两位年龄相差25岁的君臣是如何一见如故,彼此吸引的。其实,从此后他们几近40年的君臣之谊可知,伴君如伴虎的臣子少有姚广孝这样始终与君王保持着平稳、平和且始终受到信赖的关系。他们一定是在这次结缘的初见上彼此看到了自己在对方身上映出的影子,而这正是他们内心中最为欣赏却并不会轻易示人的。再者,虎眼僧人道衍空有大志,到了人生的第47年终于等到这一天……

他们一去北平便是20年,等到朱棣再次以血腥屠杀的方式入主应天府南京的时候,已经是1402年,这20年中的17年他们在大明的北方边境,恪勤职守保卫国土。后三年便是掀起了强藩与中央王室的对抗,就是为争夺皇权发动的“靖难之役”。

作为一生笃持佛教的道衍和尚始终以高僧身份出入俗尘,为什么以最深入的最直接的甚至最凶狠的方式卷入这样一场残酷的屠戮杀生之役,长期以来为后世诟病,甚至有将其列入宗教参政的典型而直接损害到佛教的声誉。

“道衍”是法名,其幼时名天僖,字斯道,又字独闇,号独庵老人、逃虚子,长洲人(今苏州),医家出身,14岁出家至长州妙智庵。至今没有他俗家姓氏的记载。“姚广孝”是后期朱棣赐姓赐名。虽为佛弟子,但他交游广泛,好学不倦,精通儒释道、兵法医学甚至星象卜测。相士袁珙见过他后称其面相异于常人,三角眼犹如病虎,有嗜杀貌,类似元初佛家出身的名臣刘秉忠一般人物。(“是何异僧!目三角,形如病虎,性必嗜杀,刘秉忠流也。” )这次相面对道衍不知有否产生强烈的暗示作用,但他喜欢这样的称呼。

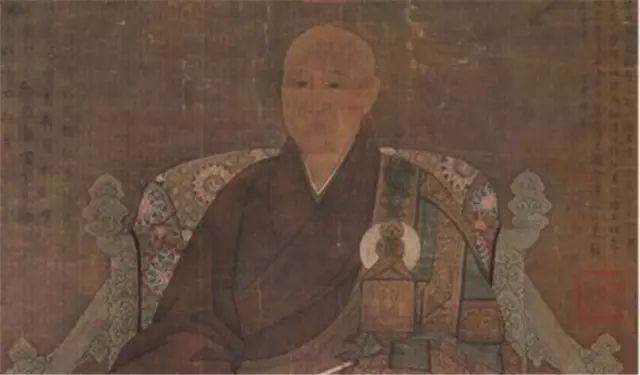

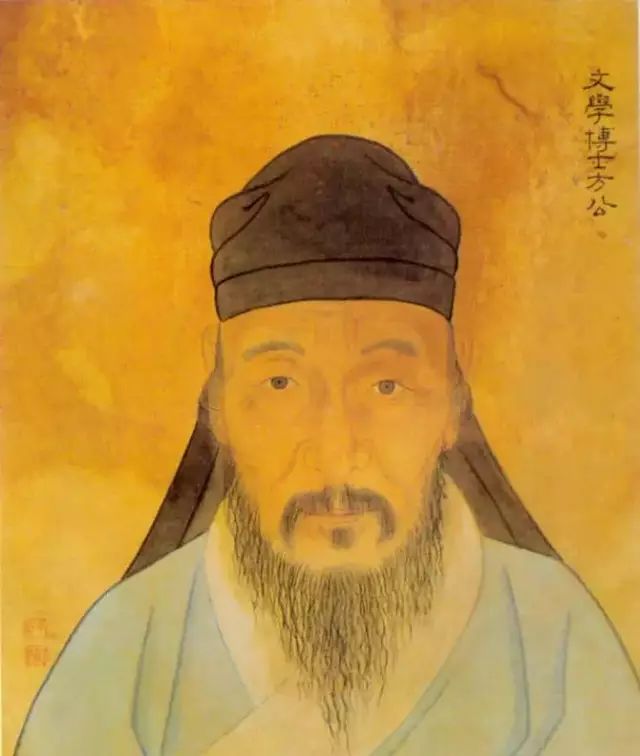

他唯一存世的画像收藏在紫禁城南熏阁里,名《姚广孝像轴》,确证了前述说法为真:虽说是他老年画像,但三角眼炯炯有神,目光澈亮,英武之气洋溢。在他赠袁珙的诗里这样写道:“岸帻风流闪电眸,相形何似相心优? 凌烟阁上丹青里,未必人人尽虎头。” 此诗证实了袁珙相面之说。虎头燕颔专指王侯的贵相或武将威武之相。此诗表面自谦,说是那些供奉于名臣大夫的“凌烟阁”里,也未必都全是虎头燕颔之像,但实则颇为自赏。

燕王朱棣与建文帝朱允炆的彻底翻脸是一件大概率的历史必然事件,其祸根埋于明高祖朱元璋所作为。按理说,原来的嫡长子朱标立为太子继承王位没有任何问题,朱标本人品性温厚忠良,对兄弟关爱有加,包括朱棣在内没有不信服尊重这位兄长,朱元璋也是将其作为储君精心培养,但想不到的是天不假年,朱标竟于洪武二十五年(1392年)过世,给朱元璋沉重打击,这之后的几年基本是他悲伤恍惚,情绪混乱,不思理朝的垂暮之期。

他对朱标的钟爱使其没有正确的理性思考这个王朝平稳发展的问题,而是对孝顺善良的皇孙朱允炆爱屋及乌,将其立为皇太孙,直接继承帝位大统。他忘了那些在天寒地冻的遥远北方为其忠守江山的其他儿子们,此时他们都是拥有领地的藩王。按照朱元璋立下的祖训,藩王们不得任意返回帝京应天府(南京)。但祖训中开了一条例外,那就是一旦朝中出现奸臣,藩王们应该责无旁贷立马扬鞭疾驰而来杀灭乱臣,曰:“清君侧”。

▍ 三、一生只为这件事:君王大统与天下苍生的艰难共存之道

洪武三十一年(1398年)6月,朱元璋70岁薨逝,皇太孙继位,即后世所称建文帝朱允炆登基。他年仅21岁,文雅温和,熟读儒家经典,是具备儒家推崇的仁心之帝。他有三位学习治国之道的老师,分别是黄子澄、齐泰和方孝孺。

可悲的是,斯文的君王与只懂空谈而不切实务的儒生并不是最佳的搭配,这些儒生饱读经卷,将治国理政过于理想主义化,甚至梦幻得不切实际。他们指导年轻的皇帝奉儒家“修齐治平”说为经典,试图挽救朱元璋遗产中的种种弊端,试图行改良之举以为达成有效的治国方略,他们以《周礼》为蓝本为其描述未来国家的仁政理想景象,幻想传统儒家的政治理想可以在当时的中国社会得以实现。

这些大儒是一些满腹经纶的书生空谈,用乾隆语概述:“齐泰、黄子澄等轻率寡谋,方孝孺识见迂阔,未足辅助少主”他们轻视了朱允炆的那些已羽翼丰满的藩地叔叔们。他的叔叔们这时候刚刚步入中年,十几年的历练摔打文韬武略,有理论有实践,对于统治之术已不再陌生,尤其是他的四叔朱棣。

▲ 朱棣

朱棣在北平藩地已镇守18年,1398年他已四十不惑,他信赖的高僧道衍也已跟随他16年有余,虽然住持庆寿寺,上朝朝服加身,下朝必换回僧袍。朱棣经常来寺中探访,两人密谈,避开外人(“出入府中,迹甚密,时时屏人语”)直到今天,后人找不到朱棣谋反在先的证据,但他们密谈什么只有天知道了。

是儒师怂恿朱允炆“削藩”,他们也从相对弱势的藩王动手,譬如削掉周、齐、湘、代、岷几位藩王,直接把他们圈禁帝京。但建文帝这一行人的书生气还表现在“削藩”还要搜罗“明正言顺”的理由。燕王朱棣长年戍边有功,找不出甚大的过错,他们为想好如何处置朱棣浪费了时间,但另一方面又派出密探张昺任北平布政使,派谢贵、张信为北平都指挥使,去监视朱棣。随后又命都督宋忠屯兵开平,并调走北平原属燕王管辖的军队,公开不再信任朱棣。他们扣留着朱棣全部3个儿子在南京皇宫作为人质,朱棣当然不敢动手。

想着三个沦为人质的儿子,朱棣各种装,装病装怂甚至装疯,乞求他的侄子放回这三个儿子,而昏聩的黄子澄不知怎么想的竟然以不要打草惊蛇之理由,让朱允炆放回了虎子归山。这下好了,朱棣脸色大变,决意起兵,先下手为强。不过,他内心纠结自己挑战南京中央朝廷还是有“忤逆”之嫌,敢想并未敢干,怕触犯天伦。他问和尚:“民心向彼,奈何?”,毕竟朱允炆是朱元璋名正言顺的接班人,这时候,同样深谙儒学之道的道衍和尚给了他振聋发聩的灌顶之言:“臣知天道,何论民心”!

他让朱棣抛开伦常之道而应顺天意,不用管民心,无论中央朝廷还是百姓,不用管老皇帝的属意,即使天下人都不支持你,你也要顺天意(趋势)而行。貌似强藩王朱棣也是迫切需要和尚给予高屋建瓴般的精神指导,才可以化为行动的信心。道衍和尚打开他“叛臣逆子”的心结,指出大明朝不能由所谓文弱仁君统治,不应由一些夸夸其谈而不懂实务的儒生制定法度规则管理,因为如此下去分裂之虞随时发生,各种不服气的地方势力以及休养生息的北方民族都会虎视眈眈如此坐而论道而执行力弱化的书生朝廷。

在道衍和尚那里,什么是天道?在他1382年随朱棣乘船北上的那个秋天的夜晚,他已胸有大业之想,做好艰难准备,决心帮助朱棣建立一个强悍的绝对权力中心。有诗为证:“历尽风波艰苦际,无愁应只为宾王”(《十月一日金陵发船之北平》)。

作为今人的我们,在世界范围经过几百年的民主专制论战较量以及建立和实践着的各种政体、国体形式之后,可以回过头对道衍和尚当时的政治理想发出各种批判,最主要一点,是他追求的强君强权的中央集权统治,这是自秦始皇以来中国不可能突破的政治理想:大一统与强权中央,因为反之,则是各种地方权力的割据与地方势力制造的各种阻碍,于经济民生,于抵御北方强敌,则是一个更差的选择。

大一统君临天下这自始至终是中国文化下也是中国地理地貌要求的不二之选,而道衍选择强势之君,为那个早晚必将实现的强权稳定社会找一条快速解决之道,即长痛不如短痛,即使会有大的杀戮发生。

如果说“靖难之役”不是道衍极力挑唆的,至少也是他和朱棣无数个“屏人密会”而最终达成的决心。1399年7月,正值燕藩要发难挑战前夕,某夜狂风大作,吹落了藩邸的房屋瓦片,那是一些蓝色的泛着冷艳之光的瓦片,有着强悍大心脏的朱棣竟也踟蹰并心生畏惧。他问道衍,这是不是上天对忤逆之心的惩罚,当然“忤逆”这个词他不会说,但内心多少踟蹰。虎头三角眼法师只是冷冷地拨弄一下这些碎瓦而言:这是吉祥的征兆,自古飞龙在天,必有风雨相从,坠瓦(低等级的蓝瓦),是希望您的殿宇应该换上黄瓦(按照规制,黄瓦属于皇宫)。

靖难之役历时3年。朱棣自1399年夏末起兵,被视为冒天下之大不韪之举,他是孤独的,除了燕地的臣僚部属,几乎没有人支持他。他依据《皇明祖训》中:“朝无正臣,内有奸逆,必举兵诛讨,以清君侧。”为理由,直指齐泰、黄子澄为奸臣,蛊惑皇帝扰乱朝纲,必须诛讨,并称自己是正义之举,名为“靖难”,即靖祸难之意。但当时朝内从上到下,从文人到百姓,无不视其为逆臣造反,即使那些同情他的藩王兄弟也一半以上被削藩、圈禁,或者已经死掉,无法做他的同盟军,只有他忠诚的和尚幕僚道衍极力为其打气加油,不惜以天象卜测,搞神秘主义忽悠他所谓具备符合“天道”的“正义”。

当然所谓道衍和尚希望的天下强势大统的过程并不可能是一次速决的短痛,战争自1399年7月到 1402年六月十三日南军守军金川门迎降为止,在广阔的中国北方领土展开了多次大规模的残酷战争。

在今天的河北、山东、甚至辽东,最后决战于安徽灵璧,直至瓜州渡江直抵应天府,在这么大范围的土地上惨烈厮杀,彼此军队损失惨重,而被战争践踏的土地及人民更是生灵涂炭,所谓“淮河以北鞠为茂草”,而我们后来所说的山西洪洞县大柳树下移民大迁徙,正是为了填充赤地千里的荒凉,与三年战争造成的华北平原及中原、山东地区人口凋零,土地荒芜有最直接的关系。

总体评价靖难之役,虽然期间互有胜负,拉锯相持,但比起朝廷的南军,朱棣的燕军从数量到兵器装备都不是一个量级的。南军曾组织过号称百万大军讨伐(实际最多不超过50到60万),而藩王的军事规模只被限定在3000禁卫军并无更多,更像是一次疯狂的以卵击石。朱棣早有预谋筹划,据说道衍和尚还出主意在藩邸内打造兵器,为了防朝廷派来的耳目,便养了大量鸡鸭鹅等叽叽喳喳,掩盖打造兵器的噪音。

后来即使如通州主动归附,但燕藩还是要用武力收服那些并不认同“靖难”理念的地方势力及军队,首先,朱棣攻破蓟州,遵化、密云令其归附;七月十一,攻破居庸关;七月十六,攻破怀来,擒杀宋忠等;七月十八,永平府(今河北卢龙县,属秦皇岛市)归附。在扫清北平周边之后,他才收集了数万军队,后来加之他软硬兼施,与其说服不如说是胁迫另一藩王——宁王朱权,加入他的阵营,这才使其军事势力有了一定模样,但与南军相比,燕军也只达其三分之一。

而朱元璋给自己孙子朱允炆埋下的更为致命的祸根是,他几乎杀光了所有建国武将,基本上完成了“卸磨杀驴”之举,南军迎战朱棣竟然找不出像样的武将,而是派个老迈武将耿炳文帅13万军队号称百万大军迎战,却大败于河北滹(hū)沱河北岸的中秋之夜,史称“真定之战”。中央朝廷换将李景隆再次集结号称50万大军于河间,准备直捣北平,此时朱棣已前往永平(河北昌黎附近)解那里的朝廷军队围困之急,北平城几乎空城,没有兵力。而老和尚这个时候挺身而出,走到战争的前沿,竭尽全力辅佐守城的燕王世子朱高炽。

▲ 国立故宫博物院藏仁宗昭皇帝御容

朱高炽是明朝第四任皇帝,继承朱棣帝业那是后话,事实上,他是朱棣三子中最不尚武之人,不像他的弟弟朱高煦那般从小跟着父亲四处征战。他体胖身虚,很年轻时走路就要人搀扶,遑论武功几乎为零,但此人仁厚智慧,后来证明也是治理国家的明君。

道衍和尚同样与这位世子建立了深厚的感情,同时也是世子的老师。在这场北平保卫战中,可以认定主要的指挥者就是和尚本人,他们在北平的城墙上巡视,下令死守击退南军的几次进攻而不令其破城。实际上,南军都督瞿能曾率千余精骑杀入彰义门(后来的广安门),但援军上不来,只得撤退,这就是好大喜功的李景隆犯下的致命错误,他不支援瞿能一举攻占北平,还要等到更大部队到来,来一场华而不实的攻城秀。

但是很快,北平城迎来了天气的襄助,那时候10月的北平比今天的气候寒冷的多,交战期间迎来了一场朔风寒流,世子在足智多谋的和尚等幕僚帮助下,让兵士泼水冰冻城墙,顿时天寒地冻,城墙似铁,这下李景隆的军队根本无法攀爬城墙一米,而朱棣也已解救完成永平杀回北平。此时他已挟持了宁王朱权带来骁勇善战的蒙古骑兵,城内守军也出城迎战,里外夹攻,李景隆南军大败。

“北平保卫战”是和尚亲自主导并参与的唯一一次战役,北平若是被攻陷,损失的不仅是世子、臣民与城池,则是朱棣老巢被捣毁,朱棣将彻底沦为落草流寇,前功尽弃。可以想象,已是65岁高龄的老僧瑟瑟伫立于北风呼啸的城墙之上,僧袍浮动,俯瞰苍生,万千人心中,此刻,他的心已沦陷阿僧祇劫不能复还,只是一场血战中的现世肉身行走腾挪。因为作为佛弟子是触犯杀戒还是为更广泛意义上的众生行菩萨拯救之道呢?这一定是属于他个人的独特困扰。

1400至1401两年时间里,南军与燕军数次交战集中在河北、山东等地。燕军虽屡战屡胜,但也被南军里的优秀将领如盛庸击败于东昌(聊城),朱棣亲信将领张玉死于战阵,朱棣自己也被包围,险些被歼灭。“东昌之战”是南军的一次大胜利。而征战两年,南军始终占据数量优势,燕军并不能巩固攻城略地的成果,其真正控制的地盘只有北平、保定、永平三府而已。如果继续耗下去,燕军没有前途。

在这期间,朱棣也感觉疲惫困扰看不到他理想大业的前景,“成祖意欲稍休,道衍力趣之。益募勇士,败盛庸,破房昭西水寨。”,这时,道衍再次激励朱棣不能功亏一篑,而是要顶住最后的困难。

后人无论如何无法想象,一代强君永乐大帝朱棣这样的人,这样一生戎马厮杀在血色天空下的人,最后还是要靠着一位年近七旬的老和尚鼓励打气,去坚持他艰难的伟业征程。

最后,“道衍语成祖:‘毋下城邑,疾趋京师。京师单弱,势必举。’”朱棣大悟: “频年用兵,何时已乎,要当临江一决,不复返顾矣。”果然,1402年,朱棣绕过山东的纠缠,按照和尚的指示直抵空虚的京师,他们在安徽灵璧与追随而至的南军打了最后一场大的战役——“灵璧之战”。

起初,燕军大败,双方相持于淝水。但此时建文帝接受臣僚建议,把主要军队调回南京,削弱了前线的军事力量,南军粮运又为燕军所阻截,此次燕军抓住时机,大败南军于灵璧,仅俘获南军将领几百人,“灵璧之战”的转败为胜奠定了朱棣胜利的基础。自此,北南局势反转,南军益弱。燕军势如破竹突破淮河,攻下了扬州、高邮、通州(今江苏南通)、泰州等要地,准备强渡长江,奠定大局。

和尚了解朱棣的心性,他知道燕军一举夺下京师南京意味着什么,那将是一次残酷无情的血洗屠杀,是燕王朱棣踏上帝王宝座之前的一次对对手肉体的彻底消灭。北平出征之前,和尚只为一人跪求朱棣,请他务必放过此人,这就是方孝孺,和尚说,南京城攻下之日,他一定不投降,希望不要杀他。杀了方孝孺,天下的读书种子就灭绝了(“杀孝孺,天下读书种子绝矣”)。朱棣点头应承。方孝孺在当时以博闻强识,满腹经纶名满天下,建文帝身边的第一御用文人,建文帝批文常命他趋前斟酌,而朝廷讨伐燕军的檄文诏书等皆出此人之笔。

▲ 方孝孺

但金川门打开,方孝孺绝不可能是跪地路旁等待朱棣饶命的降臣,朱棣甚至放下身段以温和的态度对待建文帝朝廷的第一文人,请他起草朱棣新朝的即位诏书,方孝孺把笔掷到地上,边哭边骂道:死就死了罢,诏书我绝不能起草。朱棣发怒,命令将方孝孺车裂于街市,不仅于此,朱棣竟还创下灭人十族的虐行,不仅方孝孺家九族诛灭,连他的门生、朋友亦不放过,其凶狠暴虐不出“坑儒”其右。方孝孺之死是天下文人心中最痛的梗,也是钉牢朱棣于暴君耻辱柱上一颗结实的铆钉。

后人不能知晓道衍和尚得知方孝孺之死后的心情,会不会勾连起他怀想洪武时期被朱元璋杀害的好朋友高启。高启是所谓“吴中四杰”,号称“北郭十友”;与宋濂、刘基并称为明初诗文三大家。只因不愿趋附朱元璋,其作《上梁文》,有“龙蟠虎踞”四字,被疑为歌颂张士诚,被朱元璋判腰斩,且亲自监刑。

(未完待续)

【注】本文原标题为《一代高僧,愿承天下杀名,功过是非任凭后世说》,题图为姚广孝像轴,故宫南熏殿存。

【作者简介】

陆波 | 腾讯·大家专栏作者,律师。