两个小时之前,我刚刚意识到,明天是中元节。

也就是说,我将在中元节做新书首发,啊,真是一个特别的日子。

https://res.wx.qq.com/mmbizwap/z ... sprite.2x26f1f1.png); background-color: transparent; -webkit-background-size: 37px; background-size: 37px; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> 倩女幽魂张国荣 - Summer Romance

倩女幽魂张国荣 - Summer Romance

人们好像并不大张旗鼓的过中元节了。我在香港工作时,曾经去采访那些派“平安米”的活动,多半都是老人,排着队领米,据说回家煮食,可保平安。

中元节的由来,最流行的是佛教典故里“目连救母”的故事。得道的儿子,却发现亡故的母亲在饿鬼道中流连,盛饭奉母,食物尚未入口,便化成火炭。佛陀告诉目连,这是他的母亲罪根深结,只有借助十方众僧之力,方能救度。目连就在七月十五这日,为父母供养十方德众,以超度亡魂。

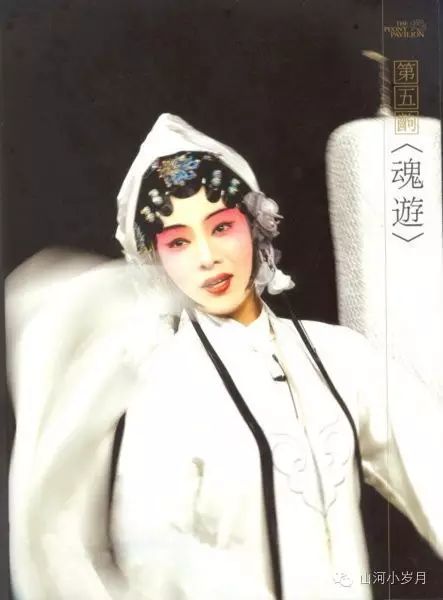

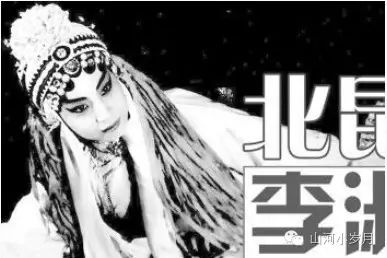

《目连救母》这出戏,主角倒不是目连,而是罪孽深重的母亲,视觉颇为新颖。目前流世的录音,最广是著名老旦李多奎的一折《游六殿》。最末一次演出,是在1957年。

那也是戏曲舞台上的鬼魂们,最后的狂欢。

作为一个胆小的双鱼座,我最怕鬼。

戏里的鬼倒是除外。

这大概主要是因为戏里的女鬼多,好看的女鬼多,好看而且多情的女鬼更多。

“花花草草由人恋,生生死死随人愿,便酸酸楚楚无人怨”的杜丽娘最惹人怜爱,“三尺琼花骸骨掩”的窦娥魂魄在报仇后,不忘了对父亲说:“俺婆婆年纪高大,无人侍养,你可收恤家中,替你孩儿尽养生送死之礼。”被负心汉王魁抛弃而自缢的敫桂英在索命的最后一刻,还想要试探王魁对她是否爱过:“他若还有真情在,我情愿收回。”《冥追》里,魂断马嵬坡的杨玉环“一灵渺渺”,白绫依旧缠绕在脖颈间,却痴痴地跟着李隆基的车舆:“俺悄魂轻似叶,他征骑疾如梭”。台下的观众,感受到的恐怕不是恐怖,而是迷人的凄楚。

哪怕是被宋江杀死的“反面鬼魂”阎婆惜,披着“魂帕”,脸上有两撇红色的刀痕——她是被宋江用裁纸刀杀死的(筱翠花语)。当她凄楚地对她的心上人唱着“三郎吓,未能够鹦鹉重逢环玉痕”的那一刻,也是动人的。

情鬼们多情,怨鬼也不让人生厌。《昊天塔孟良盗骨》里,杨令公魂魄托梦给杨六郎,让他早日取回自己的骨殖。当杨六郎认出父亲时,欣喜地向前时,杨令公说:“孩儿也,你靠后些,你是生魂,我是死魂,你听我说与你咱。”

只一句话便令人鼻酸。

鬼魂的复仇戏系列中,我最爱的当属《乌盆记》。刘世昌大约是戏曲舞台上死得最惨的怨鬼,平白无故被赵大图财害命,杀死居然烧成乌盆,杀人手段简直令人毛骨悚然。我小时候听谭富英先生的现场录音,一声哀告“老丈啊”,催人泪下。据说,慈禧太后曾请英国使团听谭演唱《乌盆记》,席间,慈禧问英国公使是否听得懂,公使回答说:

“戏词没听明白,但从他悲婉的唱腔中,感觉到一个幽灵在哭泣。”

https://res.wx.qq.com/mmbizwap/z ... sprite.2x26f1f1.png); background-color: transparent; -webkit-background-size: 37px; background-size: 37px; max-width: 100% !important; box-sizing: border-box !important; background-position: 0px 0px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"> 乌盆记杨宝森 - 京剧大典7 老生篇之七

乌盆记杨宝森 - 京剧大典7 老生篇之七

张爱玲也是《乌盆记》的爱好者,她在《洋人看京戏及其他》说:“《乌盆记》叙说一个被谋杀了的鬼魂被幽禁在一只用作便桶的乌盆里。西方人绝对不能理解,怎么这种污秽可笑的,提也不能提的事竟与崇高的悲剧成分掺杂在一起——除非编戏的与看戏的全都属于一个不懂幽默的民族。那是因为中国人对于生理作用向抱爽直态度,没有什么不健康的忌讳,所以乌盆里的灵魂所受的苦难,中国人对之只有恐怖,没有憎嫌与嘲讪。”

所以张别古倒了鬼魂刘世昌一身粪便,也还是带着他去告状伸冤,让人觉得这世界终究没有那么绝望。

△乌盆记

不过,在很长一段时间,戏曲舞台上的鬼魂们被官方判处了二次死刑。1950年7月,当时的文化部副部长周扬领导的“戏曲改进委员会”首次以中央政府名义颁布对包括《乌盆记》在内的12个传统戏曲剧目的禁演决定,《乌盆记》的遭禁原因是“舞台形象过于恐怖,宣传了迷信思想”。当然,其他的鬼戏也有这样的问题。

戏被禁了,老一批擅长演出鬼魂戏的演员被迫靠边站了,最惨的是筱翠花(他的魂子步堪称绝技),他擅长演出的所有剧目几乎都无法出演了。要了解筱翠花老师的更多详情,请戳:和筱翠花相比,苍井空老师算个毛线!

禁戏太多,艺人无戏可演,群众无戏可看,剧场无法维持。有的干部强迫命令当场禁戏,以致与群众发生了冲突。

1956年10月,文化部发布通知,称“京剧《乌盆计》经适当修改后可恢复上演”。不过,虽然名义上解禁了,各级执行部门却依旧“维持原判”,即使是在戏剧界气氛略为宽松的1961到1962年间,《乌盆记》依然销声匿迹。

比《乌盆记》更多舛的是《红梅记》。

这个故事本身其实有点狗血,南宋时,一个叫裴禹的书生去西湖玩耍,裴公子很帅,很多姑娘都围着看这个帅哥。这里面,有一个叫李慧娘的姑娘。

花痴不要紧,但李慧娘花痴,却送了命。

因为她是权相贾似道的侍妾。李慧娘送命的原因是,当着贾似道的面,赞叹了一句:“美哉少年!”

贾似道不能忍,于是当场杀了李慧娘。

你以为接下来是李慧娘变鬼去和裴公子约会?

nonono!裴公子的爱人叫卢昭容,结果卢小姐也被贾似道看上,欲强纳为妾。裴公子跑到贾府拒婚,贾似道就把裴生关了起来。然而,李慧娘的鬼魂夜里来见裴生,倾诉衷肠,并救裴生脱险。

后贾似道被杀,裴生考中了探花,然后和卢小姐结婚了。

OMG!求慧娘的心理阴影面积。

这个故事里,李慧娘最初只不过是女二号,但因为她的性格和遭遇,却从明朝开始受到了观众们的喜爱。据说,以李慧娘为主角的《红梅记》盛演于明末,每逢宴客,诸伶无不唱《红梅记》。由《红梅记》而演化的各种戏曲如川剧《红梅记》、蒲剧《红梅阁》、河北梆子《红梅阁》、京剧《游湖阴配》、秦腔《游西湖》、豫剧《李慧娘》等虽各有增删变化,然而《游湖》《幽会》《放裴》《鬼辩》等折皆长演不衰。

△赵艳侠老师的《红梅阁》

“戏改”令下,李慧娘的一缕幽魂命运如何?

戏改之初,《红梅记》还是可以上演的,不过要改。修改意见主要有:

1、剧中《幽会》《放裴》等折多有迷信、恐怖及色情表演。建议改为慧娘未死,是“急中生智扮鬼吓退家将”,这样“既去除迷信,还可用上跌扑功夫,和原剧出入也不大,又能适应目前群众的接受情况”。

2、李慧娘是贾的妻妾,其父又身穿员外服,可见她是地主出身,“和劳动人民无关”。这“至多只能博得小资产阶级的伤感,却赢不到广大群众的热爱和激愤”,建议“将慧娘写作普通民女”。

根据这一修改意见,李慧娘的形象进行了多次腾挪,最为“成功”的改变莫过于1959年北方昆剧院的《李慧娘》。把之前流行的“李慧娘和裴生从小就认识”改为最初版本的“素昧平生”,慧娘因赞而丧生,得知裴也受牵累,引以为疚,前往救护。在对裴生的的塑造上,《李慧娘》不仅仅突出了他的英俊潇洒,更给他安排了怒斥贾似道,“反映了当时爱国的太学生反对祸国殃民的贾似道的正义斗争”(当时评论语)。而这样一来,李慧娘对裴生的爱慕,也不是仅仅“美哉一少年”,而是增加了敬慕裴不畏权奸的政治立场。

不仅如此,昆剧《李慧娘》甚至修改了李慧娘和裴生的爱情结局。在这之前,京剧改本《红梅阁》中已经把这两人的感情弱化为患难知己,逃出生天后,慧娘唱的是“感君情义海样深,慧娘泉下把目暝。锦绣前程君当爱,莫为一女自轻生”。而到昆剧《李慧娘》中,导演白云生把两人的爱情戏全部砍掉,慧娘对裴生只是赞叹一句“有志之士”而已。

尽管做了这样那样的修改,昆剧《李慧娘》还是在社会上大获成功,演出一票难求。这样的鬼们,实在阔别舞台太久了,在这之前,舞台上最好看的李慧娘是京剧演员筱翠花,他的“魂子步”独步天下。1957年鸣放时,在张伯驹的促进下,筱翠花还演过“活捉”和“大劈棺”这样具有鬼魂内容的戏,然而很快遭到了批判。昆剧《李慧娘》的主演李淑君专门向筱翠花拜师学艺,她的台步、身段和圆场颇有筱翠花的风度,观众们纷纷给报纸写信,甚至写诗赞曰:“鬼影婆娑舞更香,人情足可傲荒唐”。

1956年,文化部召开全国戏曲剧目工作会时,提出挖掘传统剧目,丰富上演节目,“鬼戏”也有短时间的繁荣。张庚在《正确地理解传统戏曲剧目的思想意义》( 1956年第13期《文艺报》)中说,“应当让这些有反抗性、有人民性的鬼能在舞台上出现才是,”秦牧的《淡鬼》(1956年10月13日《人民日报》)中说,“人民终归会坐在剧场里欣赏古代的有鬼出现的戏剧。”

好景不长。

1963年3月,中共中央批转文化部《关于停演“鬼戏”向中央的请示报告》,点名批评鬼戏《李慧娘》:

“近几年来,‘鬼戏’演出渐渐增加,有些在解放后经过改革去掉了鬼魂形象的剧目(如《游西湖》等),又恢复了原来的面貌;甚至有严重思想毒素和舞台形象恐怖的‘鬼戏’,如《黄氏女游阴》等,也重新搬上舞台。更为严重的是新编的剧本(如《李慧娘》)亦大肆渲染鬼魂,而评论界又大加赞美,并且提出‘有鬼无害论’,来为演出鬼戏辩护。”报告明确要求:“全国各地,不论在城市或农村,一律停止演出有鬼神形象的各种‘鬼戏’。”

4月3日,中宣部发出停演“鬼戏”的通知。1966年2月,《李慧娘》的演出单位北方昆曲剧院撤销建制,大部分武戏演员和个别文戏演员(如洪雪飞等)划归北京京剧团,北昆剧院及所属长安戏院的全部资财也统归北京京剧团所有。

这个北京京剧团,就是江青致力于“京剧革命”的“样板团”,洪雪飞后来演了《沙家浜》中的阿庆嫂。

而《李慧娘》的主演李淑君虽然在批判《李慧娘》的风潮中,发表署名文章《要演红霞姐,不做鬼阿姨》,但还是靠边站,渐渐为人们所遗忘。

往事如烟,风云变幻。多少年之后,那些荒唐的理由和观点都烟消云散,观众们还是一如既往地欢迎着台上的鬼魂们,因为他们虽然肉身已灭,却有情有义。他们腾云驾雾,或复仇,或哭告,或追寻未尽的爱,或斩断未了的缘。在那一刻,我们感同身受。

这就够了。