我一直觉得,豆腐是中国人最伟大的发明(比饺子伟大多了!)。

我采访过好几家豆腐店,京都的,镰仓的,北京的,安徽的,做豆腐,只有一个字:苦。

豆腐店的老板半夜就要起床,他把头一天晚上泡着的黄豆捞起来,放在石磨的面上。又在一个底上有个小孔的水桶里加满了水,挂在石磨上边的屋梁上,让水从桶底涓涓地流下来。

老板推动石磨,浸得又肥又胖的黄豆和着水,不断地滚下磨孔去,和着豆渣的豆浆从两块磨石之间挤出来了。

豆浆在锅里煮沸腾,趁热用布过滤,为的是把豆浆和豆渣分开来。豆渣是喂猪的好饲料,豆渣炒鸡蛋做青菜汤,也十分可口。

△豆浆上面的这一层,便是豆腐皮,日本人叫汤叶,我的最爱。

见证奇迹的时刻来了,把盐卤慢慢点进锅里去,豆浆中的蛋白质便凝固了,泛起一朵朵很小的雪白的豆花。每个老板都有自己的点卤诀窍,有的也用石膏。盐卤不能加得太多,太多了豆花就老了。豆腐店老板对这个最有经验。

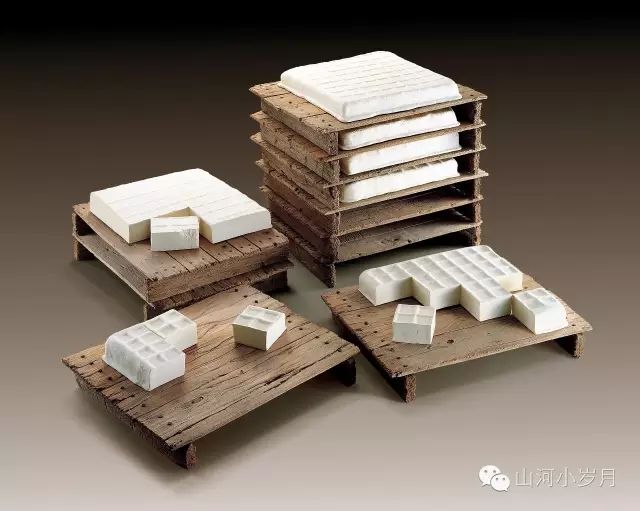

把豆花捞起来,用布包了,放在木箱里,压去了水,就成了豆腐。木箱的盖是活动的,盖上压着很重的石块,箱底有一条条的槽,水就从槽里流出来。

豆腐做好的时候,天色已经发白了。

豆腐空口吃,拌着小葱吃,加点酱油吃,甚或是配肉配鱼配螃蟹,都各有滋味。压的时间久一点,豆腐变成了豆腐干,豆腐干用烟熏,用酱油煮了,或者用油炸了,都好吃。有个人临死前还念念不忘,说:“豆腐干与花生米同吃,有火腿之滋味。”

这个人叫金圣叹。

金圣叹是豆腐的知己,让豆腐冲出亚洲,走向世界的,是另一个读书人,这个人名叫李石曾。

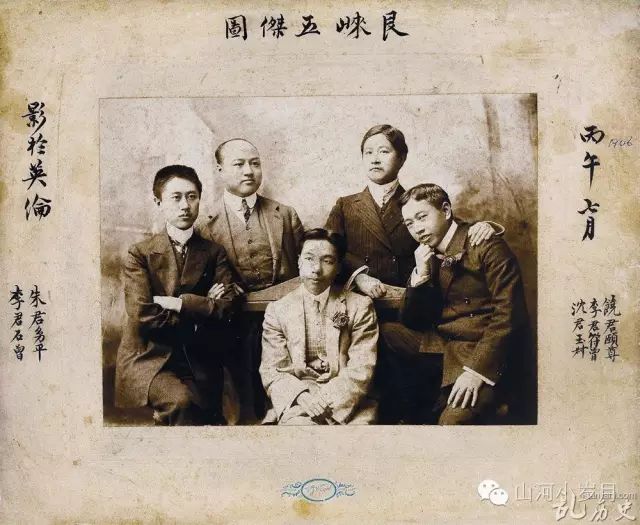

△李石曾

李石曾的出身十分显赫,他的爸爸叫李鸿藻,李鸿藻的日常工作是军机大臣,有个学生,这个学生的亲妈叫慈禧,这个学生就是同治皇帝。据说,李石曾三岁的时候,曾经被爸爸带着进宫,因为举止有度,回答问题不怯场,被慈禧太后摸了摸头,摸头的时候,慈禧太后大概想不到,这个三岁的小朋友,长大了只有一个梦想——推翻帝制。

爸爸李鸿藻是晚清的重臣,清流的领袖,在世的时候,最反对洋务。

△李鸿藻,他和李鸿章没有亲戚关系

老来得的儿子李石曾思想却新潮得紧,于国学没有太大的兴趣,在科举上没有半尺进展,1902年,孙宝琦做了驻法公使,李公子也想跟着去,那时候爸爸已经去世,家里人也管不住,只好由着他去。

在巴黎,他先进了蒙大盾农校学习,毕业之后又去了巴黎大学学生物。学成什么不太清楚,身为贵公子的他,留给大家的印象有两个,一个是始终学不成洋模样,身穿西装,却要扎个中国式的腰带,走起路来,腰带凸在前面,硬是扎眼,据说巴黎的银行曾经因为他这身打扮而不让他进去。还有一个是爱好打算。李石曾西服上边的口袋里,装的不是手绢,而是蒜瓣。

△看看,早期的留学好基友们是怎么拍照的

这位有着奇特习惯的贵公子最大的成就是教外国人做豆腐。

李石曾在农学院念书的时候,就想巴黎人展现这项最早的分子料理,他甚至用法文出版了《大豆的研究》。我查到一篇李石曾的豆腐文章,题目为《豆腐为二十世纪全世界之大工艺》:

中国之豆腐为食品之极良者,其性滋补,其价廉,其制造之法纯本乎科学。""西人之牛乳与乳膏,皆为最普及之食品;中国之豆浆与豆腐亦为极普及之食品。就化学与生物化学之观之,豆腐与乳质无异,故不难以豆质代乳质也。且乳来自动物,其中多传染病之种子;而豆浆与豆腐,价较廉数倍或数十倍,无伪作,且无传染病之患。

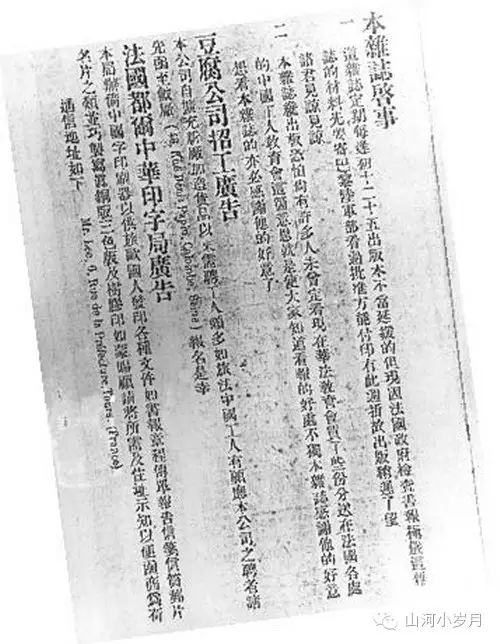

1909年初,李石曾在巴黎开了一家豆腐公司,这是全世界第一家海外豆腐公司。公司的员工全部从李石曾的故乡河北高阳招聘,帮他护送华工到法国的人,叫齐如山,后来帮助梅兰芳改革京剧,陈凯歌的电影《梅兰芳》里,孙红雷演的那个人便是。

△齐如山和梅兰芳的故事,我也打算写的。

齐如山曾两次把招来的农村青年带到巴黎,一批有20多人。这些农民从中国乘火车经西伯利亚,一路咣当咣当到了花都。初次出国的农民工吃饭喝汤时,不但把刀叉弄得山响,还不停咂嘴(请想象二十多个人在一个车厢同时咂嘴),这让讲文明树新风的齐二爷很不好意思,只好在车站买回各种熟食带到车上给他们吃。而这些人的食量又甚大,一顿饭就要吃5个两头尖的俄国面包,20多人一天下来就要200多个。一到车站,齐如山就忙着给他们补充给养。

更要命的是,这些来自中国北方农村的青年人从未见过抽水马桶,坐在上面解不出大便,只好蹲在上面方便。当时又没有动车组,火车在行进中时有晃动,这一来,弄得排泄物哪儿哪儿都是,蔚为壮观。齐如山还得当保洁员,每到车站就提着个大水壶四处找水,装满后带回来冲洗厕所。

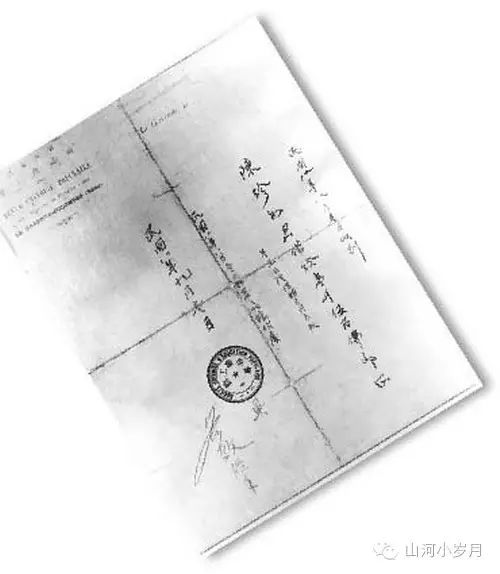

△招工启事

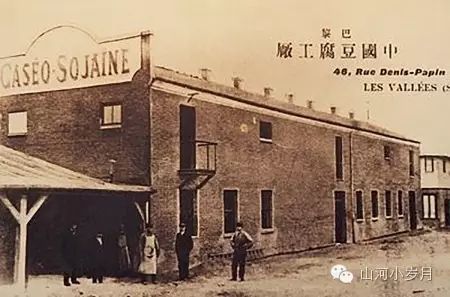

李石曾开办的豆腐工厂位于巴黎西北郊的拉卡莱纳·戈隆勃。主体厂房为两层,内有电机设备和化学室,另有办公配楼和杂用平房,厂外还有工人宿舍。公司有40多名华工,还雇佣了70多名法国女工,规模相当可观。

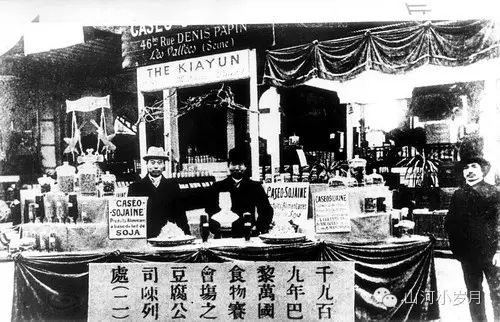

工厂的产品除了豆腐,还有法国人习惯食用的豆可可、豆咖啡、点心以及各种罐头食品。一开始的销量并不算好。虽然参加了巴黎举行的“万国食品展览会”,但巴黎人更喜欢牛奶。不过,1914年第一次世界大战爆发之后,李石曾和他的中国豆腐机会来了,法国粮食极端匮乏,牛奶供应更是严重不足,豆浆的营养成分高,喝下去也不会有乳糖不耐症,李石曾的豆腐公司就这样发了大财。

△中国豆腐工厂的照片

发了财的李石曾因为好友张静江的关系,开始资助起孙中山的革命党来。据说,只要孙中山没钱花了,拍电报去,A字代表一万,B字代表两万,C字代表三万,钱就从巴黎过来了。

儿子李石曾在巴黎做豆腐,赚来的钱寄给孙中山,用于推翻李石曾的父亲李鸿藻所忠于的王朝,这世界真有趣。

不过,孙中山对于豆腐也是真爱,他的美食list里,有酿豆腐,有鱼头豆腐汤,据说治好他的胃病的,也是豆腐。1909年6月,孙中山曾经到李石曾的豆腐工厂参观,后来他在《建国方略》一书中特地指出:

“近年生物科学进步甚速,法国化学家多伟大之发明:巴斯德氏发明微生物学,以成生物化学;高第业氏以生物化学研究食品,明肉食之毒质,定素食之优长。吾友李石曾留学法国,并游于巴氏、高氏之门,以研究农学而注意大豆,以与开‘万国乳会’而主张豆乳,由豆乳代牛乳之推广而主张以豆食代肉食,远引化学诸家之理,近应素食卫生之需,此巴黎豆腐公司之所由起也。”

李石曾的豆腐店,为中国所做的贡献,还不止于此。

在做豆腐的过程中,李石曾目睹这些农村青年的文化水平,他认为青年是中国的未来,而这些青年基本都是文盲,连中国文字也不通。李石曾为他们开办了夜校,白天做工,晚上学习中文法文和科学常识(李石曾是老师之一)。慢慢的,这些农民工经过学习,逐渐文明起来,有的还利用掌握的技能,自己开办了工厂。

△

巴黎中国豆腐工厂老华工陈珍如于1919年8月1日借给勤工俭学会1500法郎,

用以接济无工无学的勤工俭学生。这是借款收据

李石曾有了这样的经验,便和蔡元培、吴稚晖等人,从1909年起发起了勤工俭学活动,成立“留法俭学会”,组织国内贫苦学生到法国,边打工边学习。据统计,从1910年到1920年间,中国先后有17批共 2000人来到法国勤工俭学,接受先进思想和文化的熏陶。

成千的有志青年来到了法国,这些人留法的基金,很大一部分便来自李石曾的豆腐店。这些人当中,有两个人我们最为熟悉,一个叫周恩来,一个叫邓小平。

△巴黎万国食品展览会上的豆腐摊头,莫名觉得好时髦。

我曾经去拜访过李石曾位于巴黎郊区的豆腐公司旧址,三层小楼,楼前有两棵大树,郁郁葱葱。主人是法国人,知道这里曾是留法勤工俭学的旧址。周恩来和邓小平在法国学习时,一开始便住在这里。

在这里,他们学会了做豆腐,据说,在大家轮流摇磨杵之际,周恩来还吟起了据说是明代的豆腐诗:“一轮磨上流琼液。”邓小平则接出下句:“正沸汤中滚雪花。”后来,他们离开了豆腐公司,继续学业,并且创办了旅法共产主义小组。为了筹措活动经费,周恩来和邓小平还曾经跑到法国人开的餐厅,现场制作豆腐菜。

上世纪七十年代,邓小平访问法国时,曾经向工作人员提出要求,想吃羊角面包。据说,工作人员从面包店买来新鲜的可颂,他津津有味地吃着,一只面包,吃了很久很久。

他一定想起了半个世纪前,他和周恩来的磨豆腐生涯。