文 | 云也退

上一篇提到莫里斯·桑达克。并不是每一个画光屁股小男孩的童书作家,都会被打成诲淫诲盗,但桑达克画的就会让人觉得其中有色情读物的潜质。这跟他是个犹太人有什么联系吗?此外,桑达克还有另一个话柄:他是同性恋,跟一位精神分析学家尤金·格林共同生活了长达五十年,好在他到晚年才暴露,不然,家长们早就要抗议他没有资格给孩子们写书了。

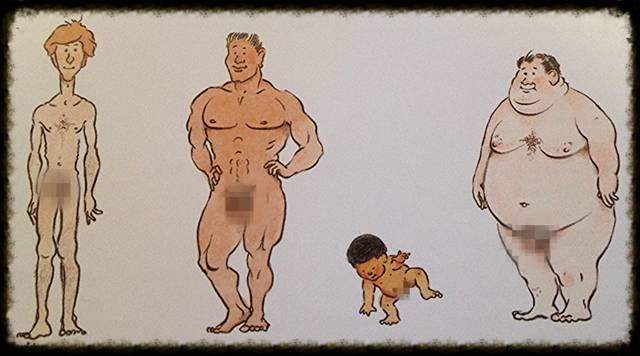

但是,跟另一位绘本作家罗比·哈里斯(Robie Harris)比比,桑达克这点色情真不算什么。哈里斯的It's Perfectly Normal估计我们这边是没机会引进的,翻开扉页,一个女孩一个男孩,脱得一干二净,对着镜子欣赏自己新发育成的性器官。打开看,满篇都是光着身子的男男女女,哈里斯把从青春期、性吸引、性交、怀孕、受精卵、避孕、手淫、堕胎到性病的全套知识都描绘了出来,它被称誉为“儿童性教育第一书”,也时常在禁书榜上的有名。

▲ It's Perfectly Normal的内容

美国的图书馆都是靠民间资助运营的。在缅因州,有位有钱的夫人,已经做奶奶了,某日突然在她资助的两家图书馆里都看到了It's Perfectly Normal这本书,吃了一大惊,她把书借出来就不还了,给两家图书馆各寄去一张20.95美元的支票作为罚款,并附信说:“我被书里的插图,被那些描画性的缺德、变态的内容给扎扎实实地惊到了。”

按照美国人“小题大做”的习惯,图书馆馆长很强硬地将支票退了回去,并公开表示,任何人都无权故意霸占一本书、不让别人读到;任何人都无权决定一本书是否适合别人去读。他要借书人把书还回来,“必要的时候我会请求警方协助”。但这位奶奶态度坚决,即使法官判她赔偿100美元,她也拒不还书。

罗比·哈里斯也是犹太人,六七十岁了,长一张大概没什么孩子会喜欢的大红脸。不能说因为她是犹太人,所以就如何如何,但是,将哈里斯和桑达克联系起来看,可不可以说犹太人在身体、性、生殖方面容易有一些过于直露的反应呢?实际上,西方的反犹和恐犹者几百年来就一直认为犹太人是一群先天性“色情狂”,例如在美国,19世纪的著名作家纳撒尼尔·霍桑在小说中写到犹太女人时,就说她们妖冶、色情、天生爱勾引人。

要说这是诬蔑也不尽然,霍桑是现实主义作家,写东西有依据,读者看了他的描写会点点头,嗯,犹太人的确如此。优势民族会特别注意弱势民族与自己的不同点,对于犹太人,美国人、德国人、法国人都产生了一些相似的看法:他们有阴性气质,性欲难以捉摸,对婚姻、生殖的话题尤其专注,喜欢通过身体接触去打破人与人之间的距离。

这里必须要提到一本著名的邪书,奥托·魏宁格发表于1903年的《性与性格》,这本书中对犹太人的描写、分析当然属于“不正确”,但却反映了欧洲反犹思想的一些理据。

魏宁格自己也是犹太人,但他站在一个雅利安血统纯正论者的角度上来评论犹太人(也许正是这种身份撕裂导致他23岁就饮弹自杀),他写道:“与性有关的事情,对犹太人的吸引力总是比对雅利安人更强,哪怕犹太人总是比雅利安人更缺少性能力,并且不像他们那样,容易为激情所困。”在旧约圣经里,大洪水之后,上帝赐福给挪亚及其儿子,说“你们要生养众多,遍满了地”,魏宁格便说,犹太人创造了生育的责任,因此他们自然而然地热衷生育,“犹太拉比总是沉迷于思索犹太人生儿育女的问题,这个传统由来已久。”

魏宁格还说,犹太人都是天生的媒人——这也符合事实,媒人过去是一门被犹太人占据的职业。说媒的本质是什么?是“意识不到个体性和个体之间的界线”,意思是,犹太人觉得人活着就必须是互相“交往”的,个体必须属于集体,不保有什么“个体性”;至于结婚,既然犹太人会自己凑到一起,所以“他们当中为爱结婚的情况非常罕见”。这已明显在暗示犹太人的动物属性了。我在之前的专栏里也写过,至少在20世纪全面世俗化之前,犹太人的婚姻的确是以利益婚姻为主,爱情不在第一位的考虑内,那是因为生存的需要,生存迫使他们先考虑钱财、家族门第等等。

“交配,”魏宁格写出了最耸人听闻的几句话,“最能消除个体之间的界线,而犹太人的这种本能是出类拔萃的。”这种种族本质主义的论说当然很危险,因为它并非毫无根据的胡说八道,而是基于作者的第一手观察,也合乎时人的一般认识。就连犹太人读了这些文字都能大有领悟。哲学家路德维希·维特根斯坦,跟魏宁格一样也是奥地利犹太人,他非常推崇《性与性格》,他说,魏宁格犯了一个“伟大的错误”,“我们没有必要、也不可能相信他所说的,但是在我们不认同的事物中却包含着伟大”。

欧洲大陆反犹的巅峰期是1930—1940年代,当时欧洲人对犹太人的攻击,印证了魏宁格的影响力,也表明他的论断有多么广泛的群众基础。他说出了那些优越感十足的人的心声:我们是贵族,遵守社交规则,懂得距离和界线,犹太人正与我们相反,他们交往就是为了交配、繁殖,所以他们肉欲旺盛,都是些色情狂。但他们并不知道这一点,因为他们脑袋里没有道德的概念,道德只属于文明人类的社会——你能对一头畜牲说“你不道德”吗?

法国二战前夕的“人民阵线”政府总理莱昂·布鲁姆,是法国历史上选出的第一位犹太裔总理,他的仇敌右翼民族主义者竭尽所能地丑化他,他们最喜欢说布鲁姆是个阴阳人,说布鲁姆像所有犹太人一样,性取向很怪异,他日常待人的动作都是散发着色情意味的,那时法国反犹的领军人物夏尔·莫拉斯有一个形容被人到处转载:莱昂·布鲁姆是这么一种人,“碰见他的朋友没有一个不被他在腰上这边捏捏那边揉揉,听他甜言蜜语几句,然后就被他放倒,全身上下翻来覆去地摸。”

大众是不需分析、只需印象的,他们乐于相信反犹太分鼓吹的,说犹太人是混入文明社会的劣等人,败坏道德风俗,更可怕的是,他们还是一个丧门星一样的种群,表征了欧洲的衰落。像《性与性格》这样的书都为后来像斯宾格勒《西方的没落》之类的作品打了前站。不过,一种印象流传得如此久,在人们的心里扎得如此之深,也说明它不只是成见,它戳中了某些真相,否则为什么总会出现新的证据来证实它呢?那些害怕罗比·哈里斯的性教育绘本的人,肯定会暗暗地咒骂:“果然,又是犹太人。”

跟外国人交谈的一大尴尬,就是很容易被他们的成见砸中,比如你是中国人,在很多外国人眼里你就是计划生育的幸存者。但像“色情”这样的成见,听起来实在太不美好。有一位生于1981年的俄裔犹太作家,莱娜·戈热利克,现已加入德国籍,她写到自己在德国的感受:她本以为将犹太人视为一个色情、放荡的民族的看法是跟纳粹、第三帝国、大屠杀有关的,早已被扫进了历史的坟堆,可实际上,在今天的德国,德国人依然用昔日的眼光来看待犹太人。

戈热利克说,德国人觉得犹太人“吃着色情的食物,组成色情的家庭,听色情的音乐;许多德国民众参加犹太文化周和美食节,并不是因为他们认可以色列,或证明他们不是反犹主义者——他们只是被色情所吸引”。当然,色情——“erotic”——不再具有那么强的贬义色彩了,它是古板、保守、规规矩矩的反面,性欲也不像过去那样被正人君子们所敌视。但它始终在那里,像一座休眠的火山,没准哪一天风向一边,就会被新纳粹、新的反犹主义者重新祭起,用作贬低犹太人的口实。