文 | 维舟

地图是危险之物,精度越高的地图越危险。

如果说古代那种线条变形、有时还加绘鬼怪的地图,让我们一目了然地确认那不过是中世纪式想象的产物,那么现代高精度的地图却会让我们忘了,那同样是我们对世界的抽象呈现,在下意识里就轻信那是对真实世界的精确再现,甚至就是世界本身。

习惯了通过地图来把握现实世界的人,不免会产生某种确定的预期——看到地图上弯曲的蓝线,人们自然地认为那里会有一条河,诸如此类。

然而正如《寻路中国》中曾说的,现实的场景却往往千差万别:“《中国地图》上,一条细小的红线可能表示一条崭新的柏油路,但也可能就是一条土路,甚至是一条干枯的河床。通常的情形则是,道路正在翻修。”

在二战中,坐在作战室里的军官们常常根据地图来确定作战的行军计划,但很多在地图上看着很近,只不过隔着一座山的战场,现实中也许意味着需要两三周才能穿越的艰苦行军。

从这个意义上说,地图不如说是一种隐喻,“地图是世界”和“人是机器”一样,并不是对事实的叙述,而是一种观察和再现的方式。Jean Verdon在《中世纪的旅行》中早就说过:“世界地图所反映的不是一个真实的世界,它所反映的是这个真实世界的一种寓意。”

不论哪个时代的地图,都是一些浓缩的抽象符号组成的:一个点代表一座城镇或村庄,一条线代表一条公路或河流、一块蓝色的面代表海洋。

绘制地图的持续努力本身表明了一种冲动:真实地呈现这个世界,并通过抽象的符号来认知、把握、掌控世界。

只不过这些符号在古代两河文明的泥版上可能是一些楔形符号、圆圈和三角形,而在现代则是根据投影比例原则和配色确定的点、线、面。

▲ 苏格兰古地图

这本身就是一种抽象思维能力的体现,因而很难被具象思维的原始部落所理解。在非洲的多瓦悠人看来,地图是神奇之物,他们始终搞不清楚其原理,不明白为何来访的人类学家可以指得出村落位置,却说不出那边任何一个村民的名字。这再好不过地证明了“地图并非地域”这一断言,即人的经验世界与外在世界实体之间存在本质的不同。

在近现代历史上,地图是欧洲列强在瓜分世界时经常出现的一个背景元素,他们通过地图来把控自己从未去过的那块地方,在地图上划定边界,就这样决定了当地千千万万人的命运。

一如Edward Said曾说的那样:“你对帝国主义所知道的事情之一,就是土著没有地图,白人有地图。”因而在非洲、澳大利亚、加拿大和美国,都有许多看起来非常不自然的边界:那是完全笔直、不顾当地地形变化的直线,因为它们最早就是在地图上画下来的。

在巴黎和会上,地图几乎就是一切,政治家们争吵着在地图上画线,确定这里应该划归哪一国、那里应该出现一个独立国家,有句话恰如其分地描述了那个时代的气氛:“一幅地图的价值等于千言万语。”赢得了地图绘制室的主动权,就相当于赢得了对重组空间这一战役的决定性胜利。

读读《十二幅地图中的世界史》,就知道地图从来都不只是地图而已,那实际上也是一部观念史。空间是有历史的。书中说得明白:“本书的十二幅地图各自呈现出对全世界实体空间的不同想象,亦即理念和信仰的产物。世界观造就了世界地图;但世界地图反过来定义其文化的世界观。这是绝无仅有的一种共生魔法。”

人们总是把地图展现为他们所了解或希望看到的那个“世界”,这既是能力的局限,也是想象和理解的局限:中世纪的人不可能画出美洲大陆,但却会在远方画上不存在的“约翰祭司王”的领地,因为他们就是这样设想和理解这个世界的。

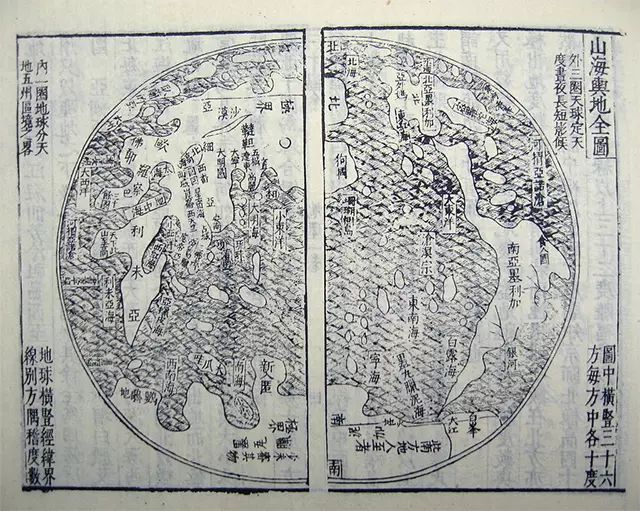

虽然回头看古代的地图,总感觉它们在比例和尺度上有些扭曲和怪异,但那或许就是当时人所看到的空间,因为地图的地理想象(geographical imagination)总是隐藏着某些观念和思想。

其实这种微妙的心理在现代又何尝不是:在中国出版的世界地图上,中国似乎位于世界中央;而在欧洲中心的地图上,用莲实重彦的话说,“中国大陆、朝鲜半岛、日本列岛被挤到了地图的右角而且极端地变了形,仿佛是在世界的尽头簌簌发抖地相互靠在一起”。

▲ 明代类书《三才图会》中的世界地图

不仅如此,地图实际上永远都在操纵它试图要呈现的现实,让我们以为它代表了真实而多样化的感官经验世界。在《统计数字会撒谎》中就曾说:“扭曲统计数据的最巧妙方法是利用地图,充斥在地图上的变量,往往隐藏了事实、扭曲了关系。”之所以如此,正是因为地图对现实的操纵最为隐蔽,人们更乐于相信它们就是事实。

值得补充的是:地图不但呈现观念,还会塑造观念。19世纪穿越北美洲中部的拓荒者们深信那里存在一个干旱的“美洲大沙漠”,并在地图上明确标示出来,而这又让更多人确信那是事实,有些人甚至在出发前预先备好了骆驼——而那里其实却是一片肥沃的大平原。

这也不仅是当时人的技术手段所限,因为我们现代人的观念同样会被地图所塑造:姚大力先生曾指出,关于唐代的历史地图常让中国人下意识里觉得那是一个包举天下的强盛时代,然而那样一个盛唐的版图其实仅维持了几十年,而色块的统一也掩盖了唐代对一些边疆地区控制力的薄弱。

同样地,虽然现实中索马里这个国家早已不存在,但在任何一张非洲地图上却都仍标着它的存在,这又促使我们继续认为它似乎还是一个统一的国家。

既然是观念,那就一定会有随之而来的批判,因为总有人认为那是对世界的错误呈现,体现的是某种根深蒂固的偏见。就像中世纪欧洲人坚持将耶路撒冷置于地图的中心位置、中国人则惯于将中国放在世界地图中央,这都曾被人嘲讽为一种自我中心主义的意识。

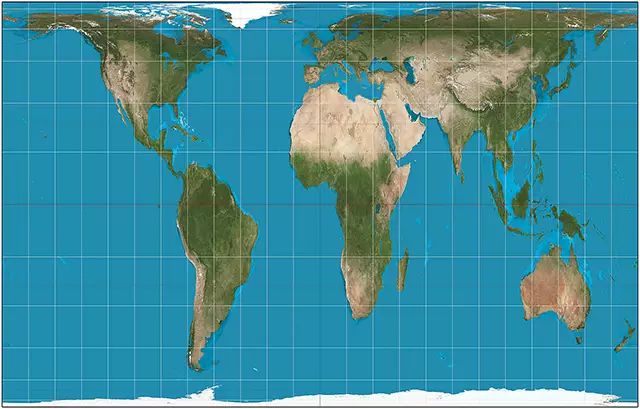

1973年,德国历史学家阿诺·彼得斯甚至根据自创的投影法公布了一种新创的世界地图,因为他坚信现在通行的麦卡托投影地图将欧洲置于正中央,“过度重视白人,同时扭曲了世界的图像,以裨益当时殖民地的主子”,他认为自己的等面积投影可以让各国得到“平等”。

这激起了巨大的争议,在学界尤其引发了恐惧和蔑视,认为这是把地图过度政治化解读了。然而一个不可回避的问题和难题在于:地球是个球形(或近似球形),当把它以平面呈现时,势必会出现某些扭曲(例如南极洲就显得远比实际面积大),因而在技术上没有一幅地图能真正“客观”而等比例地再现世界,它们全都是那个时代的社会与政治的产物,而个人绘制、使用地图也都是出于自己的象征和政治目的。

▲ 使用麦卡托投影的世界地图

▲ 使用高尔-彼得斯投影的世界地图

也许唯一可能改变这种认知的是2005年上线的google地图:它的卫星照片看起来是对地表的直接呈现,甚至可以通过360度的旋转和鼠标移动来观看全景街区,这令人惊奇地体现了我们这个时代的特质,即虚拟影像与现实世界看起来如此接近,人们可以完全沉浸通过前者来了解和“接触”后者。

那看起来似乎实现了博尔赫斯那个著名的梦想:地图变得同大地一样真切,只是这张图不是真实的而是虚拟的。

实际上,观看三维立体的城市图时的感受非常接近于一个电子游戏的场景。只是在这里,所有地理图像都变成了可量化的、垄断性的信息,可以由此获取海量的数据并积累财富。

此外,正如《经验与心态:历史、世界想象与社会》一书中所说的:“古代地图在抹杀细节中,呈现出世界的生动。现代地图在凸显细节中,抹杀了世界的生动。”在此,世界变成了信息化的二进制符号。

不过,由于现实世界不仅复杂生动,而且对同一地方的主观感知因人而异,又时刻在变动之中艾柯早就说过,即便是1:1绘制出来的地貌,也永远不可能完全正确,又或者说,在地图完成的那一刻,它就又发生了变化,居民们忙于修订地图还会大大加速地面上生态环境的破坏。

不论如何,即便这在技术上可行,在现实中也将意味着它不再是地图:因为地图本身就是一种通过简洁的抽象符号来掌握和认知世界的努力。

真正需要领会的是这样一种意识:我们既需要通过地图来了解世界,又要意识到意图并不能客观准确地再现世界。

其实,何止地图如此,我们的语言不也是这样一种“有缺陷的工具”吗?我们会用“法国梧桐”一词来抽象地概括和指认千差万别的法国梧桐树,更不必说表述现实和事件时难免夹杂主观意识,然而我们永远也无法废弃语言。

![《十二幅地图中的世界史》/[英]杰里·布罗顿 著/浙江人民出版社/2016](http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/E6ME5dOJ0or4ibtUJkCOzliaIGIICRwFOAQiaKClvAcgS6rWQ6Cnib9KZtYSzt4MvnEEQZPqJn5JETRFvgrgzj6Ppw/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1)

▲ 《十二幅地图中的世界史》/[英]杰里·布罗顿 著/浙江人民出版社/2016

原标题:《你看到的世界不是真实的世界》