文 | 吴钩

▍水力机械应用最盛的时代

在电力发明出来之前,古人很早就使用水力来驱动机械,用于手工业生产,比如用水排给熔炉鼓风,用水轮带动纺车,用水碓舂米,用水砻给谷物脱壳,以水磨为中心建造磨坊。研究中国水力机械历史的学者发现,从传世的宋画中,可以很容易地找到驱动水磨的卧式水轮或竖式水轮。

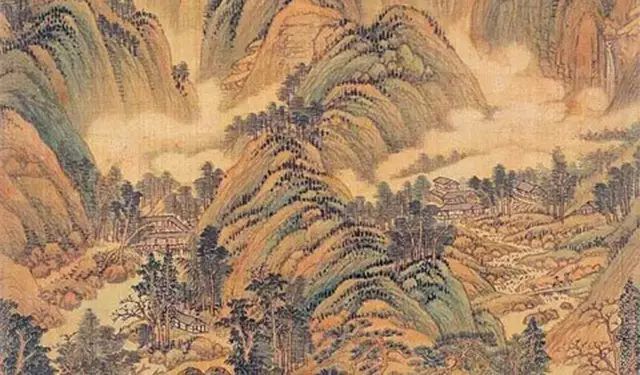

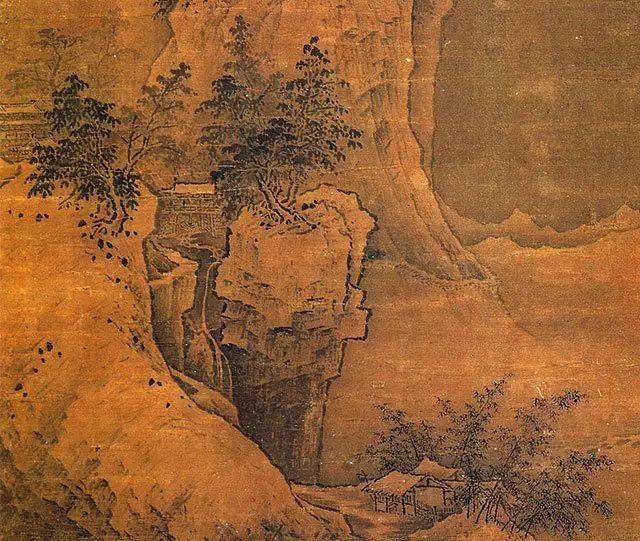

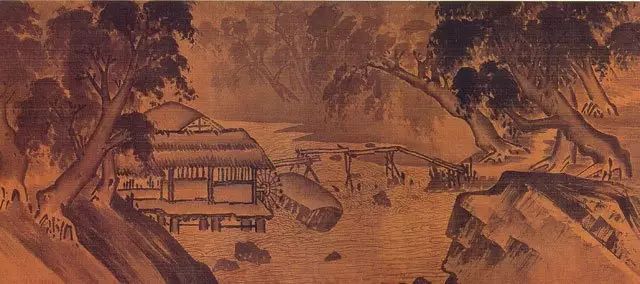

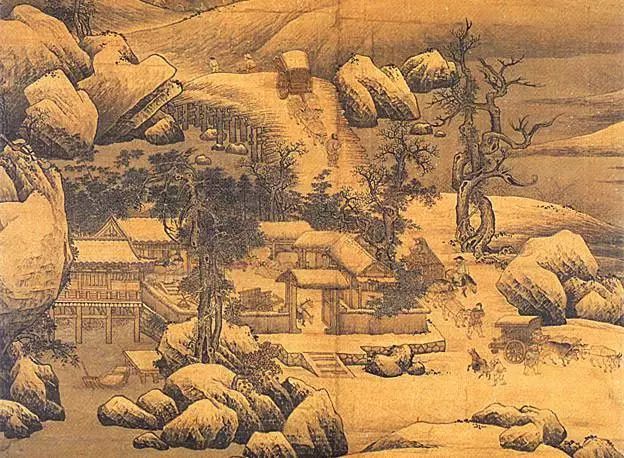

目前已经发现绘有水轮的宋画至少有8幅(参见张之杰《水磨图中藏谜案》,史晓雷《从古代绘画看我国的水磨技术》),分别是宋代郭熙《关山春雪图》、高克明《溪山积雪图》、李唐《清溪渔隐图》、宋人佚名《雪栈牛车图》(均收藏于台北故宫博物院)、王希孟《千里江山图》、宋人佚名《雪麓早行图》(上海博物馆藏)、山西繁峙县岩山寺金代壁画,以及《闸口盘车图卷》(上海博物馆藏)。

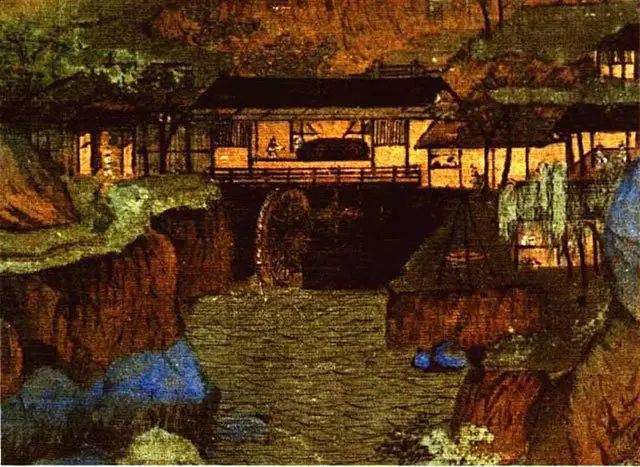

▲ 郭熙《关山春雪图》局部

▲ 高克明《溪山积雪图》局部

▲ 李唐《清溪渔隐图》局部

▲ 宋人佚名《雪栈牛车图》局部

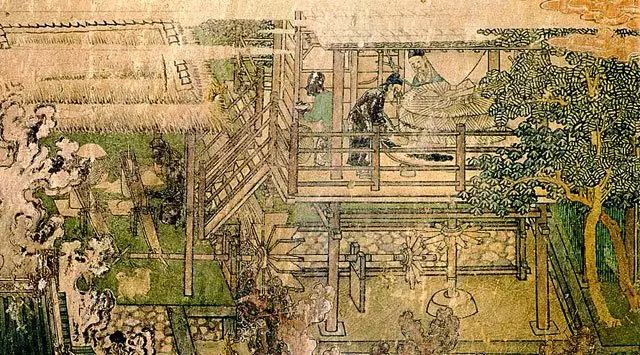

▲ 王希孟《千里江山图》局部

▲ 宋人佚名《雪麓早行图》局部

▲ 岩山寺壁画《水碓磨坊图》

请注意,这些水轮的附近都建造有房屋,显示这是一个水磨作坊,换言之,我们从宋画看到的水轮,都不是用来灌溉农田,而是应用于手工业加工。这么多宋人的画作都捕捉到水轮—水磨的影子,无疑说明了水力机械在宋代手工业生产中的应用之广,对于许多宋朝画家来说,水磨作坊是他们很熟悉的风景。

清华大学的高暄教授曾经做过一个很有趣的统计:利用《文渊阁四库全书电子版》的全文检索功能,对二十四史所涉及的水力机械名词进行检索比较。结果发现,“水磨”(早期称为“水硙”)一词在《晋书》上只出现一次,在“南北朝史”与《隋书》上也是各出现一次,在《旧唐书》与《新唐书》共出现了5次,而在《宋史》上出现的频率最高,为58次。

高暄教授还比较了水力机械名词在全唐诗与全宋诗中的出现频率——在“全唐诗全文检索数据库”和“全宋诗全文检索数据库”中分别输入“水车”一词,从《全唐诗》只检索到4 个匹配,而从《全宋诗》中则检索出41 个匹配。“这间接地说明,水力机械的普及程度在宋代大大超过了唐代,因为经常见到,许多诗人才会在诗中很自然地提到水车。”

宋诗不但从统计学意义上显示了水力机械在宋代的普及程度,一些宋诗还让我们得以了解到宋朝水磨在手工业中的应用细节。北宋文同有一首《水硙》诗写道:“激水为硙嘉陵民,构高穴深良苦辛;十里之间凡共此,麦入面出无虚人。彼氓居险所产薄,世世食此江之滨。朝廷遣使兴水利,嗟尔平轮与侧轮。”此诗描述的是嘉陵江边的一间大型水力磨面作坊,使用了卧式水轮加竖式水轮的装置,“嗟尔平轮与侧轮”;生意很热闹,“十里之间凡共此,麦入面出无虚人”;而“朝廷遣使兴水利”一句则透露,这间水磨作坊应该是官府出面兴建的。

另一首宋诗——邹浩的《冰韵端夫闻江北水磨》写道:“白沙湖边更湍急,五磨因缘资养生。城中鞭驴喘欲死,亦或人劳僵自横。借令麦破面浮玉,青蝇遽集争营营。乃知此策最长利,朱墨岂复嗤南荣。天轮地轴骇昼夜,仿佛飓扇吹苍瀛。”诗中描述的水力磨坊,位于长江北岸的白沙湖畔,是一座应用了“五转连磨”技术(一具水轮可以驱动五扇磨盘)的粮食加工厂,“五磨因缘资养生”;工作效率非常高,与之相比,“城中鞭驴喘欲死”。

这种“水转连磨”的技术也记载在元代王祯《农书》中。《农书》还有水排、水磨、水碓、水砻等水力机械的介绍。但是显然,《农书》记载的水力机械不可能由元人一夜之间发明出来,只能来自长年累月的技术积累,即从宋代一路传下来,比如用来加捻麻纱的“水转大纺车”,据《农书》记述,元代时应用已非常广泛,“或众家绩多,乃集于车下,秤绩分纑,不劳可毕。中原麻布之乡,皆用之。”四川都江堰一带,水转大纺车的应用也很普遍,《蜀堰记》载,“缘渠(指都江堰)所置碓硙纺绩之处以千万数,四时流转而无穷”。但我们相信,至迟在南宋后期,水转大纺车已经应用于纺织手工业中。

从宋诗与宋画大量出现关于水力机械的名词与图像来看,宋代的水力技术应用很可能发生了一场爆发式的发展,宋人广泛利用水力驱动舂碓、研磨、戽水、捻纱、鼓风等,在许多磨茶作坊、磨面作坊、纺织作坊甚至一些冶炼作坊中,都采用了水力驱动的技术。

▍宋政府对兴建水磨坊的热切

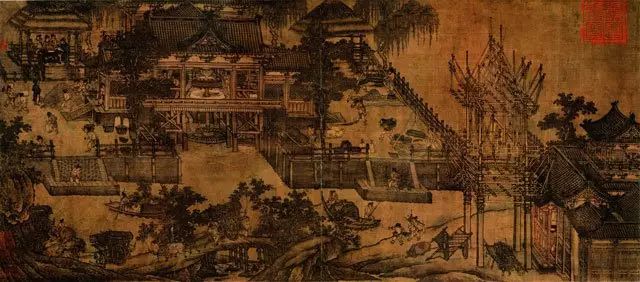

最有史料价值的是上海博物馆藏的《闸口盘车图卷》。现在我们展开这幅纵53.3 厘米、横119.2 厘米的图卷,真切地感受宋朝大磨坊的繁忙景象。

展示在我们眼前的,是北宋后期汴河边的一家大型官营水力面粉加工厂。也有人认为,这其实是一座加工茶末的水磨茶作坊——宋人饮茶,并非用炒青炮制的茶叶,而是将茶叶研成茶末,再冲点成茶汤。水磨茶作坊就是制造、供应茶末的工厂。

▲ 宋代《闸口盘车图卷》

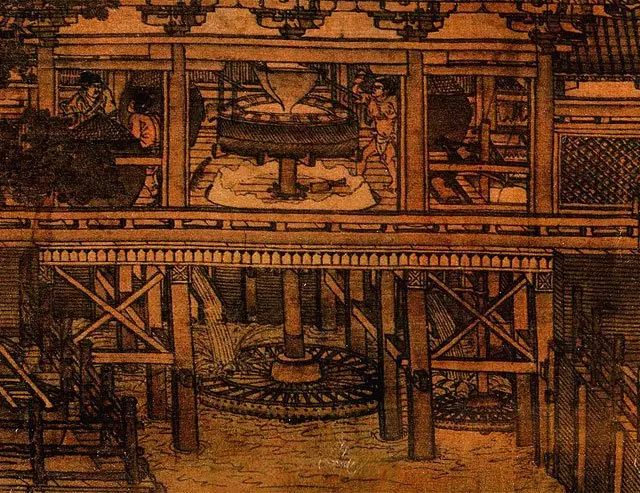

▲ 《闸口盘车图卷》局部

整座磨坊临河而建,修有两处上船亭(码头),两艘运载麦面或茶叶的篷船正准备靠岸卸货,河对岸则是坡道与木桥,有六辆载货的独轮车与太平车。磨坊的主体建筑是一个横跨闸口激流的木结构磨房,下装两具大水轮,一具带动水磨,一具带动“水击面罗”(一种利用水力实现自动筛面的装置)。磨房内外,数十名工人正在磨面(茶)、筛面(茶)、扛粮(茶)、扬簸、净淘、挑水、引渡、赶车。磨房左侧,建有一间茅顶凉亭,亭内坐着几名官员模样的人(其硬脚幞头、圆领袍衫正是宋朝的官服装饰),那是朝廷派来管理官营坊场的“监当官”。右侧水岸边则建造了一间酒楼,门口彩楼欢门高耸,门首挂出一面迎风招展的酒旗,楼上小阁(包厢)隐约可看见饮酒的客人,显示了一座大型手工业坊场对于周边工商业、服务业的辐射力。

不过我们现在看到的《闸口盘车图卷》很可能还不是全卷,因为据看过此画的清人李葆恂的记述,“(图卷)高一尺八寸,长六尺,界画古朴。人物舟车用笔沉着,生气远出,信非宋以后人所能到。水中作一水阁,下有水车,激水转轮,即今之水磨是也。运粮人约数百,皆赤膊作用力之状,棚中一官员中坐,乌纱帽红衣,旁列吏胥数人,并指顾如生。”可知《闸口盘车图卷》全卷有六尺长,约120厘米,而现存画卷只有119.2厘米;画中人物多达数百人,而现存画卷只可找到四十多人。换言之,全本的《闸口盘车图卷》场面无疑更具视觉震撼力。

即使是残本的《闸口盘车图卷》,也足以让我们感受到宋代水力手工业的发达气象与繁荣气息。而从这座水磨作坊的官营性质,我们又可以想见宋朝政府对于开发水磨工厂、争夺水磨市场利润的热切。

历史上,也许没有一个王朝的政府会像宋政府那样热衷于修建水磨。宋真宗大中祥符八年(1015),因有人反映“定州地有暖泉,冬月不冰,可以常用”,朝廷即“命河北安抚副使贾宗相度定州北河,兴置水硙”;宋仁宗天圣八年(1030),朝廷又命秦州官员在“州界侧近度地形安便处,增修水硙”,并批准原有的旧官硙“可量出租课,添助军需”。皇祐年间,怀州知州晁仲衍在境内沁水河边建碾硙,“借水势岁破麦数千斛,以给榷酤”。

熙宁变法后,京师开封与其他有丰富水资源的州县,更是出现修建水茶磨作坊的热潮。元丰六年(1083),管理汴河的“都提举汴河堤岸司”提议在汴河沿岸安装一百盘水磨,用来磨茶:“丁字河水磨近为浚蔡河开断水口,妨阙茶磨。本司相度,通津门外汴河去自盟河咫尺,自盟河下流入淮,于公私无害。欲置水磨百盘,放退水入自盟河。”得到宋神宗批准。实际上,汴河沿岸的水磨肯定不止一百盘,来看宋哲宗绍圣四年(1098)的一个数据:宋政府“于长葛、郑州等处、京索、涠水河增磨二百六十所,借用汴水,极为要便”。《闸口盘车图卷》上的大型磨坊,很可能就是这二百六十所官营水磨茶作坊中的其中一所。

恰如宋诗所形容,“朝廷遣使兴水利,嗟尔平轮与侧轮”。宋政府为什么会这么热切地建造水磨,特别是用于磨茶的水磨?说白了,意在追求诱人的茶末市场利润。在宋代,茶已经成为“等于米盐,不可一日或无”的日用必需品,为了垄断茶末批发的市场利润,宋政府不但大举兴建水磨茶作坊,甚至规定:“凡在京茶户擅磨末茶者有禁,并许赴官请买。”京师茶商贩卖的茶末,只能向官营水磨茶作坊批发。东京的官营水磨作坊,每年给宋政府带来四十万贯的收入。根据官方的报告,商茶也从中获利,因为可以省掉磨茶的成本:“在京茶铺之家,请买水磨末茶货卖,别无头畜之费,坐获厚利。”

以今人的立场来看,宋政府的表现显然就如一名贪婪的商人,与民争利。一部分宋代士大夫也是这么批判朝廷兴建水磨的行为。不过,如果以历史的眼光来看,近代西欧与日本的经验都显示,正是政府的逐利商人性格,触发了古典农业社会的转型、近代工商业社会的形成。事实上,北宋水磨的兴废,总是跟新旧党的轮替密切相关,但凡新党执政,就会兴建水磨;旧党上台,则废弃官营水磨。而我们知道,新党的新政虽然出现了无数问题,但其总的方向,却是试图以国家的力量发展矿冶业、制造业、运输业、商业、服务业与资本市场。如果往这个方向走下去,未必不能带领国家率先转型成为一个近代化的工商业社会。

宋朝水磨的大举建造,当然无可避免地引发了手工业坊场与农业水利灌溉之间的冲突,双方展开了对水资源的争夺。明道元年(1032),“舒州民多近塘置碓硙,以夺水利”,闹出了官司;庆历三年(1043),华州渭南县政府“引敷水溉田甚广”,却因“妨私家水磨”,被“讼于官”,最后朝廷专门立法,确立了农业灌溉优先的原则:“如州县能以水利浇溉民田广阔者,应是妨滞公私碾硙池沼诸般课利,并须停废,不得争占。州县仍不得受理。”元祐年间,苏辙看到“近岁京城外创置水磨,因此汴水浅涩,阻隔官私舟船。其东门外水磨下流,汗漫无归,浸损民田二百里”,于是向皇帝上书,提议“废罢官磨,令民间任便磨茶”。

然而,水磨工厂与农业灌溉之间的矛盾,并不是将官磨改为民磨就可以化解的,民磨同样会影响农田灌溉。毋宁说,这是历史性、结构性的冲突。这样的冲突,放在大历史中便显得意味深长,让我们想到英国工业革命初期的“羊吃人”冲突。

▍余话

宋代之后,政府对兴建营利性的水磨不再像宋王朝那样表现出热切的兴趣。我们知道,“水磨”(水硙)一词在《宋史》上出现的次数为58次,而在《元史》中只出现5次,《明史》更是降低到3次。这当然不能说元明清时期的水力机械消失了,但是,水磨显然已经不会引起朝廷的关注。

如前所述,从宋画中我们可以很容易地找到水磨的图像,但是在明清时期的画作中,想找出一幅绘有水磨的图画,非常困难。有研究者遍寻古代绘画,总算从浩如烟海的明清画作中找到六幅绘有水磨的山水画,分别是明末王时敏的《仿大痴山水图轴》、王鉴的《仿宋元山水图》、清初王翚的《小中现大图》、黄鼎的《画群峰雪霁》、王云的《山水画册》、袁江的《写郭熙盘车图》(参见史晓雷先生《从古代绘画看我国的水磨技术》)。

但是,请注意两个细节:其一,这些图画可以确定基本上都是临摹宋元画的仿作。其二,明清山水画上的水轮,都是以写意笔法草草而就,像《闸口盘车图卷》与《水碓磨坊图》那种以高度写实的精神绘出水磨构造的作品,在清明画作中绝对是找不出来的。这里的原因,可能是明清文人画的风格跟宋画大不一样,明清文人画家对水磨这类俗物不再感兴趣,对水磨的构造也缺乏了解;也可能是因为水磨的踪影在明清社会变得不那么常见了。

画风的转变并不是孤立的艺术现象,而应该是时代精神的折射。在界画十分繁荣的宋代,“宋人的格物精神很发达,……他们开始对单一事物感到好奇,比如当时有大量的茶经,有笋谱,有各种植物的研究文章,这是当时的文化背景”。研究中国美术史的美国汉学家高居翰认为,“中国的科技在十世纪至十四世纪之间达到高峰,其后随着中国人由客观地研究物质世界,转向以主观经验与直观知识的陶养,科技的进展至此便完全失去了动力,而此一重大转变,正好颇具深意地对应着发生于宋元之际的绘画上的改革。”

可以确知的一件事是,宋元时期应用广泛的水转大纺车,在明清时已差不多销声匿迹。有人认为,因为水转大纺车没有牵伸机构,只能用来加捻长纤维的麻与丝,而无法应用于短纤维的棉。随着棉纺织业对麻纺织业的取代,水转大纺车也就退出了历史舞台。可是,为什么不能对水转大纺车的技术稍加改良,使之适用于棉纺织业呢?要知道,英国的阿克莱水力纺纱机正是在中国的水转大纺车技术的基础上改良而来。

英国汉学家伊懋可说:“虽然这种机器(水转大纺车)还不是非常有效,但如沿其所代表的方向进一步发展的话,那么中古时代的中国很可能会比西方早四百多年就出现一场纺织品生产上的真正的工业革命。”明清政府与士大夫明显没有动力去改良水转大纺车、开发更先进的水力机械,反正工商税收入在明清政府的岁入中微不足道。但我们相信宋朝的政府有热情这么做,因为发达的水磨工厂可以给他们创造更多的财政收入。

研究宋史的葛金芳教授提过一个观点:“这一切使我们相信,宋代手工业进入了一个新的发展时期,一个为近代工业的发生准备条件的时期,为资本主义生产方式的降临提供历史前提的时期,我们称之为前近代化时期。如果这个势头能够保持二三个世纪不被打断的话,必将为其后的工厂(机器)工业化奠定坚实基础。”这无疑是一个令人喟叹的假设。

【作者简介】

吴钩 | 腾讯·大家专栏作者,历史研究者。