采访、整理:赵琼

流沙河先生在腾讯文化大家讲堂的讲座“诗经点醒”已经过半,跟先生接触多了,聆听先生的机会也多了。这次讲座完,送先生回家的路上,先生说:“我是一个潇洒的人,对什么都看得比较开。”一位八十多岁的先生这样评价自己,特别有意思,也让人很好奇,尝试问流沙河先生能不能给他做个专访,先生爽快地答应了。

流沙河先生1931年生于成都忠烈祠南街,读书、生活、工作都在成都,是货真价实的成都人,对这座城他有自己的情感和理解。同时他又是文化人,因为他,成都这座城有了与其他城市不同的气质,即使千篇一律的城市面貌,但因为流沙河,成都又有了自己的特质。

▍谈城市:我不是保守派,但我还是依恋那个古老的城市

“旧国旧都,望之畅然”

《大家》:您的《老成都:芙蓉秋梦》一书在2014年再版,从书中能读出您对老成都的深情,也能看到一个跟现在完全不同的成都城——您少年时的成都,您是怎么看成都的古老,和他的现代化进程的?通过这本书,您想传达什么?

流沙河:现在我们城市的面貌都很雷同,这个城市有的其他城市肯定都有,有的还更要好,所以人们乐于要去找一点现在看不到的了,这个不太理智。我到其他城市去,我想要找的是那些古老的遗迹。

几年前,我到苏州去,结果我只找了一本书,非常薄的,是一个熟人朋友写的老的苏州。老的苏州有些什么,园林啊,古迹啊,我真正感兴趣的是这个。现在的苏州新区,无非就是一个现代的新的工业园区,这当然很了不起,它创造的价值也非常高,但真正要去看一个城市的面貌,还是要去看老的城市。

为什么要去看老的这个城市?

世界上,第一个把这个话说出来的是庄子,距现在两千三百年了,在《庄子·杂篇》里,有一段肯定是庄子自己写的:“旧国旧都,望之畅然”,“国”就是城市,“都”也是城市,老城市,走到这个宋国的首都时,庄子的老城市,望之畅然,一看见它心头就好快活,然后他接着说哪怕已经残破了,哪怕那些名胜古迹已经被很多荒草和丛林掩盖,但只要看到那些古建筑在荒草丛林之中,仍然在那儿高高地耸起来,就感到安慰。这是由于庄子的出生在这里,他童年看见的就是这些。他出去经历了几十年的漂流,最后到宋国都亡了,他也年过了八十,回来一下看到老的城市还是那个面貌,望之畅然,心头非常快活。他就觉得他在世界上找寻真理,走了那么多地方,最后心里能够皈依的还是这个老建筑。

我梦见崇文门上长满了荒草

《大家》:那么,城市的现代化呢?

流沙河:说到这个城市现代化的问题。我不直接给你说成都,我说北京。

我25岁那一年,几乎全年都在北京过的,至今我人都老了,还怀念北京的很多地方,我所记得的北京是当今北京人从来没有看到过的。那时候,我住在北京鼓楼东大街,作家协会文学讲习所,在那里学习。每天下午晚饭后,我跟几个同学走背后的小胡同,一直走,走到安定门那里,落日还在天边,下面的胡同已经暗黑下来了,落日的余晖把安定门的琉璃瓦,黄的、绿的照得透亮。我在那儿看,觉得好漂亮。安定门,早就拆了,没有了。

《大家》:安定门对我来说就是一个地名,没有东西了。

流沙河:西直门,那一个门楼进去后面还有瓮城,还要拐,我记得好清楚。崇文门,修好大啊。那一年我25岁,26岁我就当了右派,此后就在家乡做各种劳动。我经常做梦,梦见崇文门,在梦中我就很感伤了,我梦见崇文门上长满了荒草。崇文门下面那些胡同我熟得不得了,就一个人在胡同里走,那是古老的、纵深的,里面的人少得很,非常安静的。这些都是我多次会在头脑中想起来的。

而后来,80年代起我到过很多次北京,城市现代化了,变得好了。我拥不拥护?我当然拥护,全世界的趋势都是这样的,但是我心头爱的还是老北京。在北京的那一年,宽街、麻线胡同里面还是烧的土炕,没有空调、电热这些取暖的,我住的团中央招待所都是这样烧的炕。我现在一回想起来,就觉得,哎呀,我这个记忆记得好亲切哦。

还是那一年,我在全国一个劳模会议当记者,我到百万庄、三里河,这一带还是郊区,我去采访,还相当荒凉。后来我问人家,人家说北外那边好繁华,我说我不感兴趣了,我不是反对现代化,那样繁华是应该的。这是两个取舍,一个是价值的取舍,一个是感情的取舍。价值上的取舍,我又不是保守派,我当然赞成城市现代化;感情上,我还是依恋那个古老的城市。

所以对于成都说来,更是这样。我在成都还做了考古工作,是我业余做的,十几年前我去把成都的东门、南门城墙转弯的残址找到了的,我找了好多天。那个残址只剩很矮的一截了,搭的是明代的砖,这些人都看不到的,都被街道遮了的。我去把它找到了,我通知了《成都日报》,还让记者马上来,那儿正在拆,还有个挖挖机,把那些城墙大的砖弄好多在地上,我跟那个报社的人说:快把这匹大砖抱回去,把它作为一个纪念品,以后拆了就没有了。

后来锦江区政府就说:流沙河先生,干脆你写一个碑在这儿,把这个事情加以说明,我们好保留。我说:我个人有什么资格写?我帮你们写一个碑,落你们“成都市锦江区政府”,就是这样,写的是“此地是老成都的东门城墙和南门城墙转弯的拐角残址,现在还保留着的,后代的人一定要体谅前代人建设这些不容易,要好生爱护它”,最后落的是“成都市锦江区区政府”,立的碑,现在都还在。所以,我真正关心的是这个。

还有一件事情,是成都市区里面的一条河,唐代的一条河,每一段的走向我都把它调查出来了。

《大家》:现在没有了?

流沙河:当然,早就没有了,早在清朝就没有了。

成都城里面,在唐代,这条河很有名,叫解玉溪。为什么叫解玉溪?这个河里面出有一种最优质的金刚砂,金刚砂,可以解玉。我从成都的街名来推导,成都有老玉沙街、新玉沙街,这个地方就是解玉溪了,这一段就是解玉。为什么叫玉沙?沙子是加工玉的。玉沙街一过来桂王桥,一看这个名字就知道有小溪,桂王桥一转弯有桂王桥南街、桂王桥北街。再一过来一条街叫梓桐桥西街和梓桐桥街,显然解玉溪就是这么顺着就流下来的。然后我再去查唐代的大慈寺,两千和尚,光是一天用水就要用好多?怎样来?解玉溪!唐代的历史记了,解玉溪有一段流经大慈寺外面,由庙子专门挖了一条沟,把解玉溪引到里面去。我怎么晓得它被引到后面去呢?是因为大慈寺有九十多个院落,有一个院落叫玉溪院。

《大家》:那这些东西现在都没有了吗?

流沙河:当然没有了,玉溪院只留下一个名字。五代十国时,后蜀孟昶把全国的文化人招到那儿开座谈会,就在玉溪院,这个历史书上记载了的,这样我就晓得玉溪院的位置了。然后再去看,现在有一条街叫东锦江街,它为什么叫锦江?就是解玉溪,解玉溪走梓桐桥街,再往南面,经过城守街这一带,然后串到东大街那边,拐弯那个地方地势特别低,我去调查过那个地方的地势,一看这就是原来的解玉溪!解玉溪还经过了义学巷,这里两头高中间低,我一看就晓得解玉溪从那儿过。这样,我就把这条河整个来龙去都找到了。

我还调查了一个在成都拉车的,1950年代他亲自所见,在修梓桐桥街把它挖开时,底下两边是砖砌的河堤。

我搜集了很多这些材料。我并不是做这个工作的人,我就是出于热爱,我想要知道一个城市的古老面貌,我想要去调查它们,其实本来就不是我的事情,而且我都退了休了,我只是有这种爱好。

所以一个城市,它的这种现代化的趋势我是拥护的。但让我真正心头动了感情的,是它古老的地方。这是我个人的选择,是不是我可以这样选择?理性的投票和个人感性上的私心爱好,这两个应该是有差别的,所以对于城市的现代化我也很矛盾。

城市的现代化,一方面说是非要这样不可,全人类都在走这个(路),我们没有走这个(路),那么现在我们走了,也好。但我就是想起了,为什么欧洲的那些大城市,一个大城市都是两个城市,一个新城一个旧城,旧城就是老的那个城市,像东欧这边的,匈牙利、南斯拉夫,人家都晓得把那些古老的旧城保留起,我在南斯拉夫还看到有一条街,把上面的石头都全部保留起,他们有很多窄的、弯的街。他们在萨瓦河的对岸修一个新的贝尔格莱德,老的贝尔格莱德也保留了下来,老的贝尔格莱德里面有九十多个教堂,全部都保留下来,为什么人家做得到我们做不到?

有一点不同,他们是有文化的,铁托当他们的领袖,建立了国家以后,做的第一件事情就是把全体老干部送到大学校里面去学专业,他们要用文化人。要知道,文化低了的人是无法理解“旧国旧都,望之畅然”的。他们不理解,我就很理解,我读了《庄子》的这句话,尽管是两千三百年前的了,但我的想法还是和庄子的一样,我就是希望能看到一个城市的古老的、留下的那一些东西。

我个人的爱好还是希望要尽量多一些旧国旧都

《大家》:对呀,就像这种情况,我们的情感在那儿。因为我在翻你《老成都》那本书,书中说您出生在忠烈祠南街。

流沙河:对啊,我们对面是那个泥人蔡,叫蔡缉武,他是成都的名人,他塑的泥人非常好,有好多人都要求要给自己家中去世的长辈留一个这个泥塑像。

《大家》:捏泥人还有这个用啊?

流沙河:抗日战争日本投降以后,很多在成都平原周围的美军全部集中住到成都,他们要回去,回去以前这些美军做三件事:第一拍照,尽量和成都古老的建筑拍,二是到场富馆,就在商业场隔壁一条小的巷子里,里面有三家卖银器的,银丝盘——银丝做的工艺品,像大大小小的水果盘,所有美国军人都买,带回去这个就是礼品。

《大家》:而且这是很有文化的一个东西,就像我们现在出去带礼物,肯定是买当地很有特色的东西。

流沙河:就是。还有第三件事,有些美国飞行员跑到忠烈祠南街,让蔡泥人给他们塑像,用那个小的玻璃匣子装起,泥人塑出来好得很,跟美国兵的样子都一样,人家买回去就是纪念品了。他们文明比我们先进,平均文化水准也比我们高,他们热爱的是什么你一下子就看得出来了。

我还是中学生的时候看到这些美国兵,他们在成都只留那么短短两三个月,这些美国人就觉得中国的东西好有趣。我看到有一个美国人到染坊街做麻将,手工艺的。还去买那个水烟袋,美国兵又抽不来水烟,就把香烟插到那个上面,又在复兴街买一顶瓜尔皮(帽子)戴起,美国兵就坐一个包车,坐到后面,人家抽水烟都要喷烟烟,他又喷不来,也不笑,一路人看到都在笑,但美国兵很认真,他觉得这个就是当地的文明,他就要模仿的。

这些都是古老的,我们都有这种共同的感情,这些古老的东西,早在你还没有到世界上来,人家已经就是这样了。

北京的鼓楼大街我也很熟,在我青年时代,街的两边非常高,要好多个梯阶上去,上面有卖的茶叶、杂货。后来我偶然发现1900年的北京的照片,我一下就认出来了那是鼓楼大街,鼓楼在镜头远处,好雄伟哦,那个时候的大街很低,两边是梯坎上去,就像一条河一样。我一看到就很感动,我说闹了半天,连我都还没有出生,人家就已经是这样了,我的父亲母亲都还没有到世界上来,这条街就是这样子了,我就晓得历史了。

我们的人生,在这中间都是非常短暂的,到了某个地方都想要把一些古老的记忆保留下来。这些都是我对待现代化城市的态度。

唯一遗憾的就是我们没有好生学人家欧洲,如果当时北京古城被保护起来,新都建在北京城外,那么北京就是地球上唯一的保留了完整的古老城市了。那绝对是世界第一的古迹,可惜了,看到这样毁。这些当然都过了,你去说一阵也没有什么意思了,说也说不回来了。

我这本《老成都》写的我的童年,我父母他们在成都生活,介绍的是那个时候的市井生活,四十年代的成都,抗日战争的成都,明代末年张献忠屠杀的成都,一千年前王建前蜀皇帝孟昶后蜀皇帝他们统治的成都是什么样子的,我是找历史资料来写的。所以不要把这个事情拿来炒。而且这和我没有关系,这个书是好多年前写的,一次性卖断给人家的,后来读者来买我都拿不到一个钱,应该是他们出版社关心这件事情,何必来给我说这个事(指李克强总理在宽窄巷子购买《老成都·芙蓉秋梦》一事)。

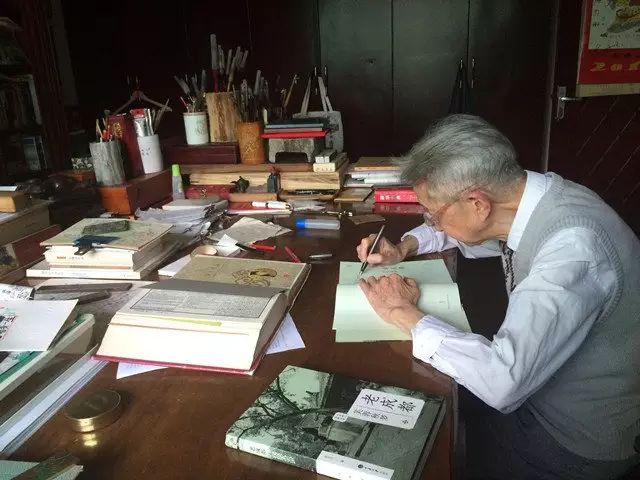

▲ 流沙河先生于家中书房,摄影:赵琼

《大家》:您讲的东西,我听起来却像是看到了一样,画面感非常强,非常有意思。有很多人都非常喜欢成都,或者说非常喜欢想象中的成都,喜欢别人描述的成都,觉得成都幸福感很高,您怎么看?

流沙河:我还是很佩服这个政府的,我们没有必要去帮政府宣传,但我还是客观理性的说,成都的政府官员他们在这个事情上转身比较快。转身比较快,我指的是什么呢?成都东郊那一片,从1950年代起就是工业区,好多大厂在那边,有几十万的工业劳动者。1980年代以后,这个城市就开始考虑转型和发展,政府的负责人作了果断的决定,说停就把东郊一下停了,千方百计转移,这样就使成都摆脱了重工业的负担,这个东西不但给社会创造不了财富,还是无底洞。

1980年代初期中央和成都他们这些领导人也还是算吸取了教训,转身得快,所以才有可能回过头来给成都修一些假古董,这些假古董有时候修得内行一看就看出来了,就像演出了。但是我又想,如何不是演出,要保留真实的,确实很困难,因为真实的就很贫穷,就没有购买力,没有购买力那儿就繁荣不起来,真实的少城,里面的宽巷子、窄巷子非常萧条,连人都看不到,它本来就是居民区,少城里面好多树木,好多鸟类,宽巷子,窄巷子里面偶尔有叫卖东西的声音,巷子两边的院子里面都能够听得见,人很少,地上干干净净的。如果要恢复成那个样子就没有购买力,那么这个城市经济靠什么来支撑呢?

那么要繁荣,最后就不免要修一些假古董了,不但修一些假古董,还要吸引游客来,那么这样它是带有表演性质,但是不然就弄不起来。所以像我们经历的事情多了,确实有时候从文化的角度看,去弄一些假的、带表演性质的很可笑,但是又想要赚钱,不那样怎么维持呢?所以也就算了,不了了之。

一个城市是应该要现代化,和老的成都比起来,今天的成都实在是值得赞扬,这种赞扬就是我本人的理性考虑,不等于是我个人的爱好!我个人的爱好还是希望要尽量多一些旧国旧都,使我能够望之畅然,看到心头多少安慰的。

▍谈古典文化:《弟子规》不现代,不文明,拜师礼让人作呕

读《诗经》,我是向后转

《大家》:您在腾讯文化大家讲堂讲“诗经点醒”,并在腾讯视频播出,很多人追着看,有的人说这和他们之前接触的《诗经》有很大的不同,通过这一系列讲座,您最想传递的是什么?

流沙河:我给你说,他们会觉得我的说法很新鲜。

他们会觉得新鲜的。我给你交底,我是向后转,是复旧,他们一般人不知道。现代人在解释《诗经》的时候,是在这几十年来革命思想指导下进行的。就从20世纪30、40、50年代起,学者们解释《诗经》的通俗版的著作有几十种,这些著作都是古为今用。研究方法全是辩证唯物主义,历史唯物主义。我的研究办法向后转,不是在追求新鲜,而是回到唐代,唐代编了《十三经注疏》,《诗经》的部分就是靠孔颖达这些唐代的诗经学者做了一个工作,把唐那个时候能够搜集到的对《诗经》每一首诗的权威解释,重新拿来编撰,选一些很精彩的编撰起,印到《十三经注疏》里面。如果他们不做这个工作,很多古人对《诗经》的解释肯定就全部丧失了,我们今天就不知道了。唐代的各种解释,官方的、愚蠢的、死板的、死守汉代某些经学家的那些解释,全部都在,又把一些新的,跟那些有出入的全部都搜集了,编撰成《十三经注疏》,中间的这个叫《诗经正义》,也就是附加的这一个部分,它的文字字数是《诗经》原著字数的八百倍。

《大家》:八百倍?

流沙河:嗯,原著有一个字那里就有八百个字,你想人家搜集了好多材料!而我们这几十年来解释《诗经》的,全部都是当今的学者用他们自己的新观念,又把一些革命指导思想加在里面,还把汉代的一些说法稍微修正下,他们是用这个方法。我不用,我是开倒车,我解释《诗经》,我开《诗经》讲座,全部是用的是《十三经注疏》的材料。研究每一首诗,把这些全部拿来比较了重新选择,比如我说《击鼓》这首诗是写男同性恋的,这不是我说的,是因为这里面有记载三国时魏国的王肃,唐代的人把他那几句话保留下来了,他就发现了这个,所以我无非就是复旧,看到没有?

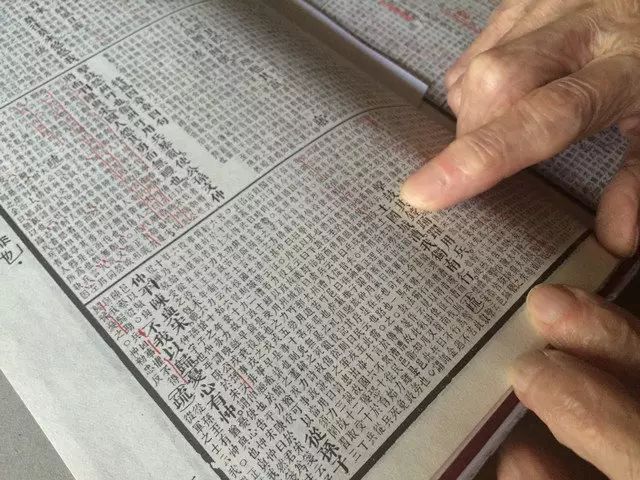

▲ 流沙河先生翻阅《十三经注疏》,摄影:赵琼

《关雎》这首诗议论的这些都完全忽略了荇菜这种植物。他们去采,这个荇菜究竟是什么菜?采来干什么,没有一个人研究过。《十三经注疏》就保留了一句,汉代的某一个人的说法,说的是那一种荇菜是每年夏至节去采,采回来不是吃,而是用来祭祖宗的,是因为周朝的人早就不吃那么粗糙的东西了,它又不好吃。但为什么要拿来祭祖宗呢?在远古时代,他们的祖先曾经吃这个,把它当成菜,而到周代的时候没有任何人吃了,因此这个菜就不是市场上能够买得到的。

何况我又一研究,周朝的贵族,他们举行这些民俗活动,要去采一些什么菜来祭天地鬼神祖宗,有一个规定,所有采集者必须是家中妇女,所以就懂了,我就可以断定到乡下来采集都是城里面的贵族女子,因为她要下到水里面去,那么一下就很好办,就不是一个女子在这儿采,城里面家家户户都要这个,贵族女子又特别漂亮,她们一大批涌下来,城外只有某些河段才产这个,因此就有很多美女在那儿的,那不天然就形成了一个相亲的最好的场所吗?所以就有家长带自己的子弟来观看,当面看嘛。这些是我根据现代常识和古人的那一句记载来推断的。

所以根本没有那么深沉,几句话就可以讲得清楚的,所以说为什么我所做的这个研究工作根本不是追求新奇,而是开倒车。

《大家》:跟于丹的有很大不一样。

流沙河:那当然不一样,她们那样,生拉死仗的。要尊重,这个是学术!研究《诗经》从汉代起就有专业人士,有那么多人研究,早有前辈就看到了。因此好多东西不是我在这儿生出来的,人家古人早已经看到了这个。只要你脑筋稍微活动一点,再注意到古人留下那一句两句恰巧就把真相点到了。

《大家》:我发现这就跟您有一本书的书名一样《文字侦探》,您就是古典侦探,能从这里面去找它们的逻辑关系。

流沙河:我绝不是妄人,图把事情说得很热闹,我说的这些都是有根据的。所以说,我给读者交了底了,将我研究《诗经》的方法交了底了,从现代的民俗学,从各个角度去找。

比如我就注意到了湖南那边乡下采荇菜来喂猪的这件事情,这对解释《关雎》这首诗重要得不得了,这就证明早就没有人吃荇菜了,那么当初采这个菜就不叫生产劳动了,是民俗活动,不是采了拿到菜市场去卖,所以哪里还有劳动人民呢?他们现在就说恋爱,这个又是劳动妇女又很健康,你怎么晓得就是劳动人民呢?劳动人民采荇菜只有采去喂猪,采去喂猪肯定要带一个大的筐子,这个诗经上面没有写,只是写这些女子空手下去采,这就暗示了需要的并不多,采几根回去,搁到小的杯子里面就可以祭祖了。而且是在夏至节,天气热了,就可以下的。

我还要研究植物学,荇菜是4月份发芽,那么夏至是6月份,正是嫩的时候,刚好采来祭祀祖宗。原来的人都没有注意到这个,连季节都没有注意到。除了这些,我还去翻了一些植物学的著作,比如有李时珍的《本草》,我还在台湾买过一些植物学的书,就是为了这一件植物,我要去查资料,这样说得才有根,实际上我给你们讲的这个“诗经点醒”就是这么一回事。

▲流沙河先生在去讲座的路上,摄影:赵琼

吹那么大的牛有什么意思嘛

《大家》:您怎么看国学热?

流沙河:从前我当学生的时候,从来没有政府出来说这个是国学,要提倡,没有这个。我们上学时的教科书都是专家们编的,叶圣陶、宋云彬、王伯祥、朱自清,多有学问的人,全部都编过当时小学、初中的课文。

年纪比我大的人读的课本都是叶圣陶编的,他是教育专家。他们选的这些叫国文课本,中间既有现代的白话文,也有古代的,还选得有《诗经》。这些古典文学在课本里可以占到四分之一,但并没有叫做国学,我们的老师讲这些从来没有给我们说你们读这个就叫国学。

这个实际上就是古典文学,一个现代学生的起码修养,哪里还要专门叫什么国学嘛!古典文学的这点修养是一个中学生应该具备的。课本里除了诗歌,还有唐代的一些散文,唐宋八大家的那些,更要找一些《左传》的内容,他们选了好多东西在里面,都没有专门去说过这个国学,更没有说有了这个中华民族的文化就能复兴,没有这种说法,只是说一个青年娃娃,一个中学生,应该有这些古典文学常识,没有给你说学了这个常识,中华文化一下就振兴了,哪有这个事情,吹那么大的牛有什么意思,实际上我们今天所学的这些,还没有那个时候的分量那样多,就这样还重新立了一个名字叫国学!

后来我也想了,他们有他们的考虑,单独这样提出来表示重视,既然重视我也没有什么理由要去反对它。只是我心头觉得这些东西是我们应该起码有的修养,不是喊我们把这个一读了,中华文化就弘扬了,一下就在世界上弘扬了,这个是两回事情,吹那么大的牛有什么意思嘛?!我都不相信我讲点这些古典文学就能够把中华文明振兴。这对我自己说来无非是一种爱好,对于听众说来帮助他们增加一些知识,使他了解我们的古代,了解古人,了解的目的不是要把这个拿到全世界去推广,是让我们这些人知道古今是一脉流传下来的,古代的东西虽然过去了,但是它和我们有血缘关系,我们读了它是充实我们自己。

尤其像这类东西,不要动不动就拿去给外部世界对立起说,说这个就是我们民族振兴。这样做一方面是牛吹得太大了,另一方面这种态度不是对待文化的态度,也不是对待教育的态度,因为这些教育内容都是在充实我们自己,开辟我们的眼光,使我们看得更宽,更远,然后让我们去和现代文化接轨。哪里是喊你拿去取代人家,一会儿又三十年河东三十年又河西,好像文化轮流做庄,这些都是说来吹牛的。

世界上那么多民族,各自有自己的文化,有自己的文化只是使这个民族有自己的文化色彩。我们不可能完全是纯粹的世界公民,我们都是在某个历史阶段、某个历史范围内出来的,都有那个地区的原有的色彩。各个地方的都不同,但是不是说要拿出来较量一下,我觉得我比你高明或者你们统治了那么多年,又该我们的文化来统治,这些想法都非常之不好。所以这些年来,我对有些提法并不去附和,我只讲我的课,传播一些知识,交流一些古籍,这就是我做的事情,如此而已。

《大家》:那在您看来我们的传统文化会有一个怎样的未来呢?

流沙河:实际上,我们的这一传统文化从汉以后,只有很短时期,比如在南北朝的少数民族统治跟元代几十年蒙古人统治曾断过,基本上就没有断过,代代都是在传承。我们这个也没有完全断,但从1950年代起,有很多方面都断了。第一个断的是文字学,我是研究文字学的,我的几部著作都是有关文字学的,研究古文字。

从1952年全国的大专院校进行院系调整,院系调整就把很多学校的特色取消了,比如川大,川大自创办起,中文系的都要学《说文解字》,那个时候的中文系不是学五四以来的小说,那个时候的中文系学的就是中国古典文史哲,既然你要钻研古典文史哲,那么就要入门的,要有文字学常识,不然你的训诂、讲文字的音义,这个你就没有根据。但是这些东西在1952年就废除了,废除了以后中文系的性质就慢慢变了,开始研究五四以来的小说、散文一类的,所以这也就意味着中国的古代典籍有很多东西从那个时候起就中断了,到了后来的文化大革命那就断得彻底了,其实早在文革前它就已经断了。

最后的一批受古典文学教育的是在1950年代初期的北大。我看了一个资料,后来是北大很有名的教授王水照先生,他就是那个时期北京大学中文系的学生,那时还很重视古典文学修养,他就说他们专门学了《诗经》,我去看他们怎么学的,他说的他们在北大的中文系四年,学了《诗经》七十多首,我选的那本《诗经现场》是八十首,所以我给读者讲你把我这个读了,就比北大学生最好时期都还读得多,够了,你不要去读三百零五首,我选的八十首,他们才七十多首。就从他们那一班起,后来就好多东西大量地削减,断了几十年。

文革结束以后,那么多人开始醒悟,说我们这几十年搞了个什么?觉得应该要把断了的重新续起来,学者也有很多醒悟,所以从1980年代起并没有哪个特别号召,但古代的这些典籍又逐渐受到重视,当然最近这些年政府也有意推动这个,我很赞成。

推动这个知识,第一不要还没有学到手,就已经把和外部世界对立的姿态摆出来,你学就充实自己,我们不但要用古典文学充实自己,也还要学人家外国的现代文学和古典文学,这是现代人全面修养的基本,这并不会有文化上的冲突。第二,就是始终你要清醒,中国的传统文化和其他世界民族的传统文化一样的,中间也有很多东西不合时宜,我也不是说它就彻底错误,只是用到现代它就是不行,比如中国古代的法家,对不对就是惩办,从文化遗产上来说是负面的,但不是说法家没有正面价值,因为法家很重视法律,我们如果吸取它的比较好的那一个方面的观念,我们仍然可以利用这个,来让一个社会更有法,更有理,这样也还是积极的。但是毕竟在传统文化中间还有很多绝对不可取的,比如《弟子规》、《二十四孝》。

▲ 流沙河先生准备讲座,摄影:方正

拜师礼,我看到都会作呕三日

《大家》:对啊,您怎么看现在有的小学要求学生读《弟子规》的呢?

流沙河:你要知道,我的老师都是一些很古板、很保守的老先生,但没有一个老师要我们学《弟子规》,也没有老师强迫我们要去读《二十四孝》。国民政府的那个小学、中学的教育方针仍然是正确的,没有像这些完全开倒车,喊人去学习这些形式主义的,而且这些都不科学,不现代,不文明。

《大家》:您说《弟子规》不文明?

流沙河:不文明!你看到这个,还上了电视,他们居然拜什么师之类的,中间摆一张椅子坐着,完全一个瓜娃相坐在那儿的,弟子要在底下跪,还要穿什么服装!哎呀,你们在做什么白日梦哦,这个东西早在民国初就废除了,没有这一套,哪个兴这样的?不兴啊,早已经不兴了。我看到都会作呕三日。

《大家》:这样子有什么问题呢?

流沙河:我有一个老师,人家是真正的秀才,就是他给我讲的《诗经》。那时我是个十三四岁的中学生,放了学以后,背着书包就到老秀才那儿去了,老秀才要给我们讲到天黑才放我们回去,老秀才从来没有给我们说你们要去读什么《弟子规》,他们都晓得那个要不得,所以这个太可笑了。

我那些老师好有学问的,还有从尊经书院出来的。但没有任何一个老师来给我们上课时,会穿一个袍子拿一个扇子的,都这样了还讲什么课呢?是在这儿表演了。中国做任何事情,都专门有一批吃这个专业饭的,就是在表演。就是穿一身西服,也同样能够把中国古典文化讲得很好,我就是穿牛仔裤我都可以讲得好,何必还要摇一个扇子呢?

《大家》:这些太过形式,太过表演了。

流沙河:太恶心了,这就不是我们文化人了!这个你是跑江湖,你在表演,你应该加入戏剧家协会,因为你已经变成演员了!还有更荒谬的,穿一个马褂印些八卦。我也在想,不管政府搞一个什么,千万不要用搞运动的方式,只要你政府想要用搞运动的方式,就会有一批人来投这个机,来给你搞得莫名其妙,看到叫人笑,反而使真正有学识的人都觉得不好意思要去那样做。

我就从来不收什么学生,更不用说“门徒”了,这两个字好荒谬。我们都是现代人,学问要互相切磋,教学相长,我有不对的你照样可以纠正,不搞很形式那一套,那一套太可笑了。还有一些人,自己都没有学到什么,他就收了很多徒弟,比如川剧表演变脸,从前任何一个县上的烂川剧团都会搞这个,现在就变成大师,还有收多少门徒,我看到他在上面,底下好多人给他跪着,可笑得很。

我觉得有些东西最好政府不要直接管。像我小时候,一个国文教科书就有六种不同的版本,编选法都不同,教课书是学校自己选,中华的、开明的、正中书局的、商务印书馆的、复兴书局的、百兴书店的,由学校自己定。校长也不定,交给老师:你教国文的,你说选哪一种我们学校就去采购。老师说:恐怕还是人家开明的叶圣陶他们那个编得要好一些。那么就是叶圣陶的那个。都不是政府管,老师他们自己选,而且允许有各种差异的,这就叫殊途同归。哪里大家都要弄得一模一样,又不是袁世凯小站练兵,每个动作都要一致。这个是传播文化,有多种方式。

这些东西说多了又得罪人。十几年前,有个大学国学院的院长,说台湾的客人来,我们天气这么热,七月流火,我们心上也这么热。对此,我还专门写了一篇文章,根本不懂什么叫七月流火,起码连《诗经》都没读过,这是一种天文现象,《十三经注疏》里面写的“火星中而寒,暑退”,暑退就是七月秋风渐渐凉,没有这些常识会被别人笑话的,还是国学院的院长,我对这个国学咋可能有好感吗?你们一个院长都是这样子不读书。

老实说我不是专门研究中国古典文学的,我是作家协会的,年轻的时候学着写小说,后来写新诗。对古典文学是我个人的爱好,我也不认为自己在这个方面有好了不起,我所知道的一些都是常识,我所用的这些方法都是人家做学问的起码应该用的那些最常见的方法,没有什么耸人听闻、哗众取宠的意思。那么讲我就是讲这个,不要政府喊我讲我就来讲,是人家听众觉得还有点味,来听一听,又有点知识,又还有点娱乐,这样就符合这个社会文化教育的方式,这样也就很好,我也乐于做这些。

▲ 流沙河先生在讲座中,摄影:方正

▍谈自己:好多书,几十年来只有我读它

我是一个成都文化人

《大家》:讲讲您自己呢,网络上对您最流行的介绍依然是“著名诗人、当代作家”,您更认同哪一个身份?

流沙河:我不愿意装神弄鬼,把自己吹得那么高大上,我走到哪里都交代我的身份。人家说我是著名诗人,我不写诗都几十年了,还著什么名哦,赶快取消。人家说你的身份呢?文化人嘛,我就是一个文化人,三个字就够了,如果还想加,就加个“成都”,“成都文化人”就很准确。其他的那些身份我就不要人家介绍,有些他们介绍什么国家一级作家,不要拿这个来骗我!本人查了资料的,我也有这个聘书,聘书上面不是写的“国家一级作家”,你要弄清楚!

《大家》:那写的什么?

流沙河:聘书是“文学创作一级”。我给你说,世道追求虚名,吹牛,这个社会的风气就不良,影响到学风,大家不是花气力在学问钻研上面,而是怎么吹牛把人家对方吓唬到。

《大家》:您是诗人,你又写了小说,写了散文。

流沙河:这都几十年前的事情了。

20年右派生涯,有9年狂读禁书

《大家》:您有二十年的右派生涯,这对您的写作和生活有什么影响?

流沙河:这个对我有极大的好处,算是落到不幸中之大幸。因为还有很多人这一整就整到牢房里面去关起,我没有,我留在机关里的,留在省文联机关工作,而且上面直接管我的人事干部他们对我都有恩德,什么恩德呢?除了让我去做各种体力劳动以外,1958年以后机关图书馆里面的大批有害的毒草全部清出来,堆了一房子。然后,管我的这个秘书长就跟我说:流沙河,你去守这个。

《大家》:毒上加毒?

流沙河:他们倒没有那样说。我心里想,反正我一身都是毒。但我看他们又不是要挖苦我,他们恐怕还是想了一阵:第一,看到我这个人很可靠,喊我去守它,一定是守得非常好的,我不会偷公家一本书,他们晓得我这个人在这方面依然是正派的,手脚干净,信得过。第二,我这个人戴起帽子的,不得不好生守着这个,万一出了事他也脱不了手的。第三,那些革命同志,都要思想革命化,你叫哪个革命同志天天专门守这个书呢?这些革命同志都是有重任在身的,不可能来给你守书,但右派就可以做这个事情,就把我弄起去了。那么我在机关里面,守这些书九年,九年等于上了三个大学。

《大家》:那您这九年就全部用来读这些书了?

流沙河:全部是禁书。古代的文史哲,还有国外的书,全部都被认为是有毒的书,我就好生读。当然我不可能一天到晚全部时间都用来读书,还要去做一些体力劳动,夜晚就可以读书,我就住在书库里。他们让我搬到里面去,那个人事科长跟我讲的:流沙河,你把你那个房间腾出来搬到书库里去,就免得给房租了,你一个月只有30块钱的生活费,可以把房租节省下来。

《大家》:30?

流沙河:30块钱,是右派分子中最高的待遇,其他人都是5块,我有30块。

《大家》:那他们对您还是很好的。

流沙河:所以人家对我有恩德。去了一看,那个地方也有窗户、锁这些,钥匙交给我。我一看里面没有位置,我就在书库的中间腾出一个空间放下一张床,然后我在床的边再腾一点,放下一张小的桌子,书立起,码起,然后守这个书库就九年,那不是等于读了三个大学吗?

这里有各种学科的书,包括天文学、物理学、植物学、动物学……各种学科当然也包括文学,我都读,英文我自己补充。反倒是革命同志就不可能有这样好的机会,因为不让他们来守,隔断了,看起来好像还是享受了特权。如果没有这个,那么我就不可能读那么多书,所以后来我在写什么文章,别人都说:哎哟,看你写的那个文章应该读了很多书。就是,读了很多书,还有天生的头脑记忆力比较好。

《大家》:相当好,而且逻辑很清晰。

流沙河:我自从读书以来是最听话的好学生,从来没有捣过乱,读书认真得很,也没有要父母亲来督促,做什么作业都是自己努力做,全家都睡了,我一个中学生娃娃还在那儿做,各种课程的作业做得非常好,后来我到成都读高中,又是进的成都最好的中学——就是省级成都中学,叫省中。省中、石室、树德、成县中,是当时成都的四大名校。我是那个学校出来的,而且是那个学校成绩非常好的学生,我在高中没有毕业就直接考了川大,而且考我那个系的第一名。

《大家》:您考川大考的是什么呢?

流沙河:农业化学系。

《大家》:农业化学系?!

流沙河:那个时候我在这方面还学得很好。

《大家》:但是您又是一个文艺青年。

流沙河:是啊。学生娃娃又在当时的报上写什么东西啊,那个时候的所谓进步学生,骂政府。

《大家》:您是不是进步学生?

流沙河:我当然是。

《大家》:是不是那时候的学生都要求进步?

流沙河:也不是都要求,还是少数,闹学潮。1940年代,在一个中学里面,还不说要有一个地下党员,哪怕就是地下党的外围组织有那么两三个人都能把同学带上街去游行示威,抗议政府。一方面那个国民政府很无能,二方面国民政府也容忍这些游行,游行你就游行,只要你不撞进来打,不要来放火,就也算了。所以,从省政府门口排起队示威,又从春熙路那边走出来,国民政府一看都是些学生娃娃,高抬贵手,没有抓我们。

▲ 流沙河先生的各种包包,摄影:赵琼

我非常潇洒,很多功利看得很淡

《大家》:你记忆力怎么这么好?

流沙河:是因为我这个人养成了好学的习惯。当了右派以后,虽然我不能够进行现代文学创作,不能写诗,写了就脱不到手,我还可以去钻研《诗经》、《楚辞》、《说文解字》、古文字、甲骨文,这些都是我当了右派以后留到机关这九年,九年除了做各种劳动,就专研这些了。我听话,喊我做什么我都努力做,所以上面对我印象都很好,就说这个人又从来没有和我们对抗过,明明晓得我的每个夜晚都花到那些有毒的封资修里面去了,他们都晓得,但都没有制止我,也算是幸运。

所以,我的中国古代文史哲的知识都是在那九年学的,如果不是文革爆发了,我还可能学更长的时间。文革爆发,对不起,机关就说:算了,你快走,回去,回你们老家去劳动。一回去就永远没有这个可能性了,那么那就回去了。回去了又过了好多年,平反、落实政策,给我平反的时候,只差六个小时20年。

《大家》:是哪一年给你平反的?

流沙河:给我宣布处分,戴上右派分子帽子,1958年5月6号下午3点,给我宣布摘掉右派分子帽子,1978年5月6号上午9点。我就在想,还不如再晚6个小时,就刚好20年。

摘了帽子我又回来,回来我告诉你最惊人的事情:你猜我离开机关那么多年,我回来的做的第一件事情是什么?到图书馆去查从前我读过的那些书,那个时候每一本书的后面都有一张借阅卡片,我查了几本书,上一次的借阅人都是流沙河,1950年代借的,现在我又来借,中间没有其他人,好多书都没有人翻过,就只有我在读它。我再去翻出来一看,哎呀,我好激动,也好感慨,我说我就晓得革命同志们这几十年在做些什么,他们真正泡了汤啊,这些书都没有读。

《大家》:您用于读书和写作时间多吗?还有些什么爱好呢?

流沙河:目前我正在写的也是一部文字学的著作,但写作的时间少得很,有时候好多天都没有动,因为我要忙其他事情。我更多时间是在阅读,阅读也是出于一种需要和兴趣,因为读这个书的时候没有想到要用到哪儿,只是我自己觉得好有味道,要钻研这些。我钻研这些东西,是我本身有这个爱好,所以就不是功利主义,是从兴趣出发。

新书手稿,摄影:赵琼新书手稿,摄影:赵琼

《大家》:读书是从兴趣出发?

流沙河:绝对是这样的,兴趣就是你的老师,没有兴趣就没有老师,是因为这个兴趣引导你去研究某一个问题。人老了也还是保留着对知识的兴趣,当然我就必须要付出其他的代价,就对其他的事情就不要挂在心上,比如什么名誉、地位呀,跟哪些人处好关系啊。我承认在其他方面我无能,我没有什么本事,叫我去办一个事情我也办不好,叫我去做个报告我也做不来,叫我去发个言堂堂正正的我也说不来那些话,更不说叫我去努力表现争取什么,我做不来。我只有做我自己感兴趣的东西,我才会觉得非常之快活。

《大家》:我记得那天您也说您自己是一个非常潇洒的人。

流沙河:我非常潇洒,就是把好多功利、价值这些确实看得很淡,没有在意那些待遇、规格。

因为这个,我还写过一本书叫《庄子现代版》。为了写这本书,我花了三年时间钻研庄子,做了好多比较性研究,我在庄子书上有了很多新的发现。这本书,销得很不错,是由于我花了心思和时间去努力研究它,有新观念的发现,有新的东西才能够吸引人。读者也好,听众也好,如果你都是老一套,人家都晓得那一套,那么你就吸引不到他了。

我做任何一件事情都是一定要认真做,比如给成都市图书馆每月一次的讲座,我都讲了五年了,每月一次,最初是从庄子原文讲起,选起段讲,后来是《诗经》,再后来是魏晋南北朝的诗歌,现在唐诗都讲了一大部分了。每一次讲座都坐满的,连过道后面都坐满了,有些学校还把学生组织起来,在前面地上坐三排——就是因为我自己花了精力,我很认真,我对任何一件事情都是要自己努力要去做,不是什么随便去给人家几句就应付了,那样就觉得对不起人,做事要认真。

(《成都商报》张丰对此采访亦有贡献。头图摄影:赵琼)