撰文:向珂

《东方历史评论》微信公号:ohistory

1903年,八十三岁的俞樾因为年纪的缘故即将离开他执掌数十年的诂经精舍,这时,他收到了一位山西年轻人的来信,信中说:“议论著述,足以死亡中国人士而有余。” 四年之后,俞樾走完人生最后一程。张之洞在给俞樾之孙的信件中写道:“溯自道、咸以迄今日,世风益变,耆宿罕存。独令祖大人以鲁殿灵光,为昌黎泰斗。”俞樾早年因受曾国藩赏识,成为曾门弟子,却不汲汲于仕途,过着著述讲学的士人生活。而他所在的诂经精舍算得上是当时经学研究在江南的重要阵地。

俞樾

尽管为人尊为泰斗,俞樾在暮年也明显地察觉到自己已难适应激变的潮流,他的学问见识也抵不住外来新学的冲击,在人生的尽头写下了《三叹息》一诗,其中有“二叹息”云:“自从西学来西洋,一齐付与水东流,老夫为之再太息。”在“三叹息”中,俞樾又写道:“春在堂书行海内,卷帙已经逾四百。略窥南阁祭酒门,冀参东汉啬夫席。自从西学来西洋,从此研经将辍笔。慨自四十余年来,暑日寒宵常矻矻。一齐付与水东流,老夫为之三叹息。”俞樾曾因精于帝国最为正统的学问,而为人所尊,如今,这门古老的学问似已在“西学”的重重包抄之中。

俞樾离开书院几年后逝世,身后之名也渐渐暗淡。正处而立之年的王国维对此感叹道:“德清俞氏之殁几半年矣。俞氏之学问固非有所心得。然其为学之敏与著书之勤,至耄而不衰。固今日学者之好模范也。然于其死之也,社会上无铺张之者,亦无致哀悼之词者,计其价值乃不如以脑病蹈海之留学生。吾国人对学问之兴味如何,亦可于此观之矣。”

王国维与俞樾有半个多世纪的年纪悬殊。一少一老,共同感受到时代的激变中,思想文化层面的动荡更显得难以适应,只好再三叹息。

科举制度在1905年已经废除,经学所依附的教育制度业已倾斜,稍稍开过眼界的青年无论出于何种目的,都难以同他们的前辈那样在经书上痛下功夫。他们的趋新也的确让对旧时代抱有温情之人感到不安。

俞樾被冷落了,似说明经学的光芒渐渐退却,古老的正统受到空前的挑战。而就在这残阳之下的帝国中,一种异样的声音透显出来。廖平(季平)在此时的言论颇能代表这类声音。

出生在四川的廖平在晚清思想界也是劲头十足的人物(冯友兰在其颇具影响力的《中国哲学史》中,将廖看作“经学时代”的最后一位关键人物),在经学上曾受到俞樾著作的影响。根据廖平年谱的记录,廖在早年还得到过俞樾的鼓励。他曾在四川的尊经书院学习,接受了正统的经学训练,又于1883年进士及第。他的早期经学著作《知圣篇》和《辟刘篇》对康有为大有启发,康于是撰写了影响颇深的《新学伪经考》《孔子改制考》。这几本书阐述了旧有的经学本来就走错了路径,真经学是要讲改革制度的,而这套制度是可以在经书中找寻出来的。当下出现了危机,错在我们将经书中记录下的优良制度视而不见(廖平和康有为都曾一度相信这套优良制度就在《礼记·王制》之中)。

但是,到了1898年,即戊戌变法的那一年,由于他的著作与康有为的关系,他内心也恐慌万分,担心自己被人纳入到那个派系之中去,使得自己面临相似的风险。此时,廖平公开承认,他誓将推翻之前的学说,重新开启在经学上的新路途。这一次转变是他个人思想上的第三次转变,他称此为其“经学第三变”。对于这次转变,早已有人说,这是因为廖受到了来自张之洞的压力,甚或贿赂,勒令他不得再传播这样危险的学说。尽管也有人驳斥这个说法,但必须承认,廖平在这一年的变化使得他告别了以往的身影。

1898年以前,他希图发掘经书中的良制,以此来引起思想舆论界的关注;戊戌事变之后,他内心或已感到恐惧,而他也就此“一致对外”了。如就挽救经学的命运来说,过去他认为应该捡起那一套被遗忘的经学学说,经学似乎可以获得新的生命,经学可以为当朝政治改革提供依据;此时,他已无法将矛头指向当朝的正统,而把经学的敌人全然设想为外来者。面对汹汹而来的外来者,廖平未像俞樾那样,空有叹息,他坚持要在思想文化的阵地上打响战争,捍卫住本国经学的神圣地位。

考察廖平个人的阅读世界便可知,他虽然以经学家自居,但也熟悉当时的出版物,尤其留心在华传教士的中文著作。他誓言要投入到这场战争之中在很大程度上便因受到传教士相关论述的刺激。

廖平曾说过:

宗教攻孔之说多矣,即如《经学不厌精》《古教汇参》《自西徂东》之类,意在改孔从耶……今欲尊孔,正可借彼谈言为我诤友。语云:善守者不知其所以攻。所备既多,则固不能拘守旧法,亦如今日之兵战也。

《经学不厌精》和《自西徂东》由德国传教士花之安(Ernst Faber)撰写,而《古教汇参》则是由苏格兰传教士韦廉臣(Alexander Williamson)撰写。在所有传教士中,花之安又于中国经学的论述最为丰富。对于《经学不厌精》,曾有人评价道:“独具慧心,竭十数载之精力,括《十三经》奥义,发前人所未备,诏后学于将来,俾凡读者而知孰得孰失,或真或伪,日复一日,庶几引而伸之,触类而长之。昔人云:旧书不厌百回读。今是书曰《经学不厌精》。新旧之分,吾当知又千读不厌者矣。” 而就是这本书,廖平一再视其为“兵战”的对象。他的学生在为之辩护的时候,也说:“夫《经学不厌精》、《新政真诠》等书,鄙夷旧说,攻之体无完肤。前者之覆,后者之鉴,在今日情形固有偏袒不受节制之嫌,与其全军覆没,何若振旅而还。”

花之安

花之安出版其著作《经学不厌精》于光绪二十四年。他在中国传教数十年,就中国宗教、文化及历史等方面都撰写了一定数量的论著。作为一名来自德国的传教士,花之安也认为经学是任何宗教内部都拥有的学问体系,这套学问的关键在于为人提供了基本的知识、准则,他曾说过:“士不通经,无以致用。治经之道,首资乎学,学不得其要,则经无以通,此必然之理也。” 花之安也认为,经书是我们一切知识仓库的核心之所在,他说:“且既有经学,则性理、格物、数学、律学、兵学、农学、医学,技艺之学,俱可日有发明,为生民之利用。经学之有关于国家,岂浅鲜哉?” 并且,“泰西遵耶稣之教者,学问中以经学为第一,有小学之功,有大学之功”。

他还特别介绍过德国的教育体制,并强调“经学”在其中有着不可挑战的权威地位。他在《大德国学校略论》当中就提到了“太学院”,并说:“此院乃国中才识兼优、名闻于众者,方能职膺掌院。凡有志之士,欲博古穷经,皆躬就学。……院内学问分列四种,一经学、二法学、三智学、四医学。经学分二类,曰耶稣教、天主教。” 而李提摩太在评介《经学不厌精》的时候说过:“今泰西所有治国教民养民诸新法,皆本泰西《新约》一书而来……现在中国人情法度,急需振作,说者谓中国之贫而弱也,由于商务之不兴也,格致之不讲也,制造之不精也,兵士之不练也,轮船之不习也,铁路之不开也,矿政之不修而货弃于地也,学堂不振而人安于愚也,不知新法固当举办,而皆枝叶之事也。欲植其根,则以正人心为始,欲正人心,必以明天道为要,欲明天道,舍经学其谁与归?” 在中国舆论之中,也确有人热心介绍德国人尊经的事例,还认为德国之所以能够成为强国就与其国民的道德素养有关联,而这种素养源于他们对经书、经学的重视。

而对于花之安这样的传教士来说,经学即神学,即研讨宗教文本的学问,可谓是宗教当中的核心问题。因此,所谓经学之争实际上是宗教之争,否则李提摩太在光绪二十四年中不会对中国士人倡议将基督教立为国教而暗自欣喜。 有人在此倡议创立孔教,独尊孔子,也多半出于跟传教士的较量。

传教士固然在暗暗较劲,一心证明自我所尊的宗教更为高级。《经学不厌精》一书虽然主要讨论的是中国经学,但是仍然也不少比较判别的痕迹。他在该书“序言”当中说:“自来讲经学者,代不乏人,非陈陈相因,即各逞臆见。阅年既久,积书日多,后学不知讲,求者无论矣。一二有志之士,思寻求而搜讨之,每苦自眩心迷,难衷一是……予来中土,垂三十年,见夫谈经之家,纷纷聚讼。其有事只一事,而言不一言者,所在皆是,孰从而知其真赝?……良以中人子弟,不尽有力读书,博览旁求,殊非易易。且与其由博返约,费搜罗采辑之功,孰若由约及博,得条理分明之效。因将群经原委,及史子家之言有征实者,略为辑述,俾初学得窥门径,易于遵循。” 那么,他的这本著作就是要为中国学子提供一本简易明了的经学教材。而据李提摩太(Timothy Richard)的回忆,在1890年的时候,花之安曾受到见证大会(General Conference)的命令,根据基督教义来撰写一部中国经书的诠释著作(a Christian Commentary on the Chinese Classics)。 那么,他这本中国经学著作便是要借基督教义来对中国经学予以全方位的评判。对于中国经学,花之安倒是早已有自己的判断,他说:“孔子并不希望引入新理,不过是恢复纯粹的旧有形式。他实质上不反对宗教。神圣的儒家经典毫无疑问是记录儒家所理解的教义。是乃谓为中国经书。……然于经书之中,唯见宗教习俗之混杂情态,稍有解诂。而全然不见成规模之教理,亦乏堪足谓为科学者也。”

他承认孔子在中国具有类似于耶稣的地位,但是孔子并没有像《新约》当中记述的耶稣那样,对于传统宗教进行了猛烈的改革;同时,对于与孔子有关系的经书也未经适当的整理,致使其内部难以形成系统规范的教义。《经学不厌精》毕竟是一本中文著作,其对象也是中国学人,因此花之安在该书倒还保持了节制,并未像上面那样对孔子及其经学予以整体性的批判。但是,他也在隐晦地表达出对于中国经学之不信任。

比如,对于经书的散亡,他说:“书籍之散亡屡矣。今之学者,辄谓秦火,而不及其他,不免挂一漏万。” 他还认为,即便是保留下来的经书,也并非与原初的状态一致。

他指出在中国经学研究著作中缺少“经学大全”或“经学总纂”一类的著作,还就此与西方的情况作过比较,他说:“如笃信耶稣者,以道理大全修其身,自然可对上帝而获福,而所行亦不至游移无据。” 他在这里提到的“道理大全”便是指catechism,正与“经学大全”、“经学总纂”相对应。Catechism的出现正是由于《旧约》和《新约》的经文有时不能对于具体问题给出明确的答案。但不同宗教组织内部必须要在具体问题有着统一的认识,就需要编写这样的手册,解决信徒的疑惑。每部大全里面设有若干问答的段落,答语都会对该问题给出明确的答案。而这样的编写也是为了防止在组织内部出现异教徒。 由于中国经学当中缺少catechism,所以很难在具体问题上找到标准解释,这样也很难为学子带来直接的启示。那么,他后来完成的《经学不厌精》便该是接近于catechism的性质。而他说“夫中国留心经学之土,类不乏人,然皆各自为书”,就等于是否定了“国朝汉学家”的工作,因为他们在经学研究上独立成家,为经书提供了更多的解释可能,致使难以就具体问题达成共识。

传教士这方面的言论在很大程度上是为了便于传教。他们所讲述的内容也未必全然属实。德国传教士爱鼓吹德皇威廉二世是如何尊经的,便有人威廉视为尊经守道的明君。至于威廉二世如何倡导科学与艺术,经学家们却难以提及。一篇署名为“澄观”的作者于1910年在《青年》杂志发表题为《德人尊经》的文章中说:“驻德大英圣书公会委办马立逊。千九百零八年,报告销行德国圣书之数,较前骤增。当千八百八十五年,每千人中销售圣书十二本。至千九百零七年,涨至十九本。按日耳曼人拘于国性,多笑骂派,乃至近五十年内,尊重圣经之人数,较前增三一有余。谁曰德人无进步?”居然真有人相信德国的高速发展主要拜宗教或“经学”所赐。西方学堂教育中,“经学”的教育也并非如花之安这样的传教士所言。更何况此时的西方也并不是铁板一块,各国情况定会有所差异,而至少在公开承认“政教分离”的国家绝不可能将“经学”置于教育的首位,否则有违世俗化(secularization)的基本精神。

这样的判断甚至影响到了当时的要人。张之洞是廖平的师长,在晚清教育改革当中扮演了极为重要的角色。他在光绪二十四年作《劝学篇》。如果将此与他在四川所作的《輶轩语》加以比较,便会发现,他对于经学及其学习方法的讨论已经发生了变化。这种变化在一定程度上应源于他对其他经学及时局的认识。对于经学的重要性,他就说过:“外国各学堂每日必诵耶稣经,示宗教也。” 张之洞由此强化了这样的观点:经学在学校教育当中的应该处于最为紧要的地位,经书便是国家宗教的载体。这个观念在他后来提倡新政、引进新式学堂的规划之中都有所反映。而他在《劝学篇》里面,已经提到了经学的改革,尤其强调编写新的经学教科书。

道理大全课程(Catechism Lesson)

“节录纂集以成一书”,那此书即花之安期待的“经学大全”、“经学总纂”,即类似于基督教当中的“道理大全”(catechism)。“道理大全”采用问答形式,而张之洞期待的“经学大全”则要把经书的“大义”直接揭示出来。

此时张之洞热心教育改革,而在其心中,德国与日本的教育可以作为教育改革的参照的蓝本。他与刘坤一在光绪二十六年(1900)联手而作的《江楚会奏变法三折》中说:“而学校之制,惟德最详。日本兴最骤,而学校之数,在东方之国为最多。兴学之功,此其明证。” 对于日本这样的近邻,国力大增,已经是共同见证的事实。而在教育方面,日本的教育体制也大可借鉴。张之洞就指出:“无论大小学堂,皆有讲国教一门,皆有学兵队之操场。日本之教科,名曰伦理科。所讲皆人伦道德之事。其大义皆本五经四书,普通学毕业后,发给凭照,升入高等学堂,习专门之学。” 他们还说道:“日本门目,与中国情形较近,欧美无学不兼讲西学。日本无学不兼讲伦理。” 那么,这里所说的“西学”和“伦理学”便为他们各自的“国教”,而“西学”正该类似于花之安所说的“经学”。张之洞后来在《奏定学堂章程》当中就明确把经学与修身两门课程规定为各级学堂必须拥有的科目,而这两门科目也正体现了他所强调的“国教”(关于这一点,参考Vincent Goossaert: “1898: The Beginning of the End for Chinese Religion?” The Journal of Asian Studies, Vol. 65, No. 2, May, 2006;另参考陈熙远:《“宗教”——一个中国近代文化史上的关键词》,载《新史学》第13卷第4期,台北,2002年。)

如果联系到时局,廖平向西方经学的挑战,仿佛是安全的。廖平可能还会觉得,在当时的西方,所谓知识依然来自于所谓的经书。经书之外的知识都属于邪门外道。而就在清代初期,清代毛奇龄《经问》还讲过这样一则笑话:

古书不记事始,今人但以书之所见者,便以为权舆,在此最不通者。人第见《易》《书》《诗》无骑字,只《曲礼》有前有车骑语,遂谓骑字是战国以后之字,古人不骑马。若然则六经俱无髭髯字,将谓汉后人始生髭髯?此笑话矣。

这笑话讥讽了那些迷信经书的人。这些具有正统意识的读书人对于经书不敢稍有怀疑。比如,在经书里面没有出现“髭髯”二字,难道就认为当时人没有长过胡须?这种正统知识应该统统出自经书的观念,在清代末期仍很强劲。

在1898年左右,经学家皮锡瑞之子皮嘉祐在湖南作《醒世歌》,其中写道:“中国虽然是华夏,开辟最先胜蛮野,实因礼义与文明,人人推尊事不假。若把地图来参详,中国并不在中央。地球本是浑圆物,谁是中央谁四旁?” 他依然相信华夏古国的文明在世界上最为悠久,但却打破了中国居于中央的观念,这自然会对夷夏之别这样的集体记忆(collective memory)产生动摇。湖南乡绅叶德辉便于此不满,特致函皮锡瑞,信中说道:“至谓地球列国环峙,并无夷夏之防,又谓春秋时之吴、楚即今日之江苏、两湖,是当日之夷狄即今日之中国。此论似是而实非,久欲一辨。” 叶德辉要辨的,无法是在经书提供的知识和新知之间,究竟哪一方更具正统性。显然,叶仍坚信经书才属于真知的源泉。地球的知识并没有出现在任何一部经书之中,但是,即便不能否定地球的存在,但仍必须坚持中国在地球中央的观念——即不能摆脱“天下”的观念。

而皮锡瑞在其覆函当中倒还认可了叶德辉的批驳,他说:“小儿学识谫陋,不晓地学,地球云云,乃听讲窃闻之谭复生者。此等通俗文字,本不足登大雅之堂;即讲义批答,皆急就章,不能如闭户著书,字字斟酌,言多必失,诚如尊谕云云。” 皮锡瑞熟知经学的传统,也承认其子受到了谭嗣同的影响。正是谭在湖南传播的这些新知,渐渐侵蚀了经书的正统性。“地球本是浑圆物”在此时便是有碍正统的知识。而皮锡瑞也承认,经书提供的知识方足以“登大雅之堂”。

但是,新知毕竟从外而来,中国的士人不能漠视这个事实。薛福成曾于光绪十六年(1890)到二十年(1894)游览了欧洲四国,并撰写了《出使英法义比四国日记》。在他的这部日记当中,他也说到在国外对于新知的感受,他仍强调,在古老的经书当中,还留有大量的知识被人所遗忘、忽视了,其原因就在于这些知识未在现实世界中找到对应之物。假如这个现实世界被放大,那就意味着有更多的知识会从经书当中发掘出来,从而真正在知识仓库中有了明确的坐标。尽管薛福成的日记为当时人增添了国外的新知,但是他的这些论调也强化他们对于本国知识仓库的自信。

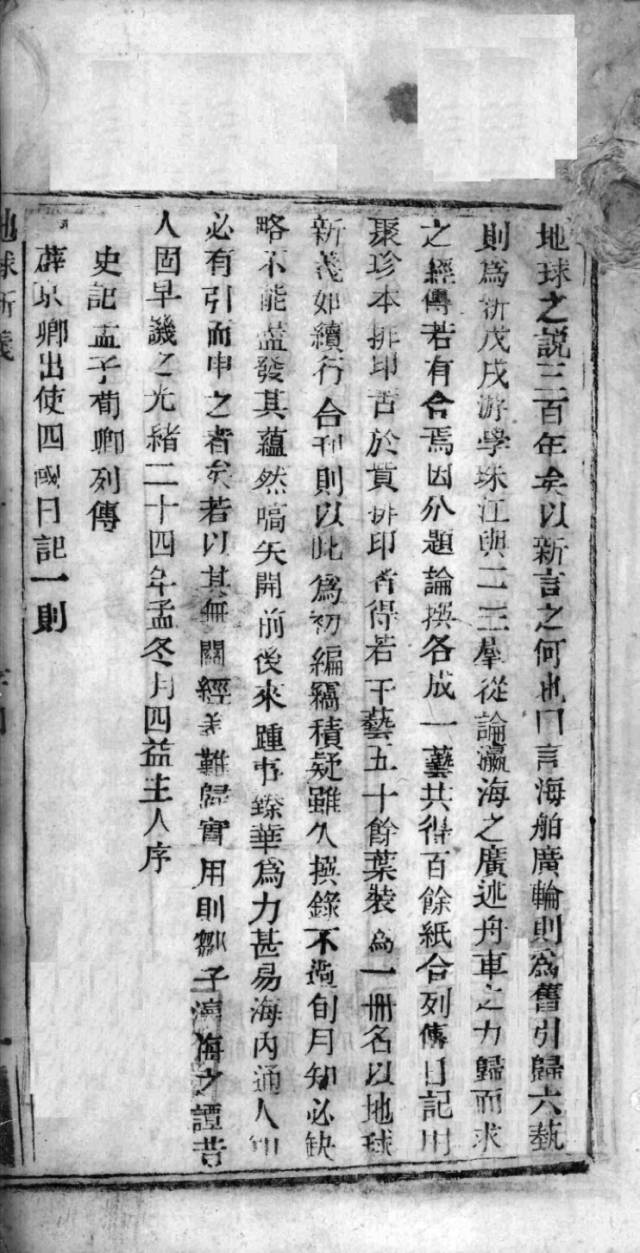

廖平著作《地球新义》

廖平便熟悉这部在当时流布甚广的日记。他在光绪二十四年所著《地球新义》中便大段引用薛著,以助其观点的成立。廖平就在这部书当中提出了一个新颖的观点——通过“翻译”来消弭新知与旧知之间的隔阂。廖平应该也明白,虽然他这是出于打赢经学之战的目的,但这样前所未有的论述仍然可能会遭到不测。因此就在他听闻到新党遭到镇压的时候,毅然将此书稿付之一炬。后来他还是在此年将该书刊印出来,而书中不同篇章的作者却被冠以他学生的名字,“托之及门课艺” ,这也正是为了防止受到其他人的攻击。

笔者共见到两个不同版本的《地球新义》,分别刊于光绪二十四年、二十五年,两版本的篇章大有出入,而其主旨一致。在光绪二十五年的《地球新义》之中,廖平专门阐释了“翻译”在经学诠释过程中的意涵:

中国东南之夷曰淮海,邦东南之国不可名,则借中国之名以名之。又中国正南方曰荆楚,正西方曰氐羌,今南则澳非之名不可见,西则美欧之名不可见,亦借中国之名以名之。荆楚即澳非,氐羌即欧美,与淮夷之例相同,总该诗文海外四极五帝分占之区,统鲁颂之戎狄荆舒四字足矣。孔子六艺小统上翻三代之古文,大统下翻百世之新事,知其翻译之例,则读《诗》《易》不啻如《海国图志》、《百年一觉》。

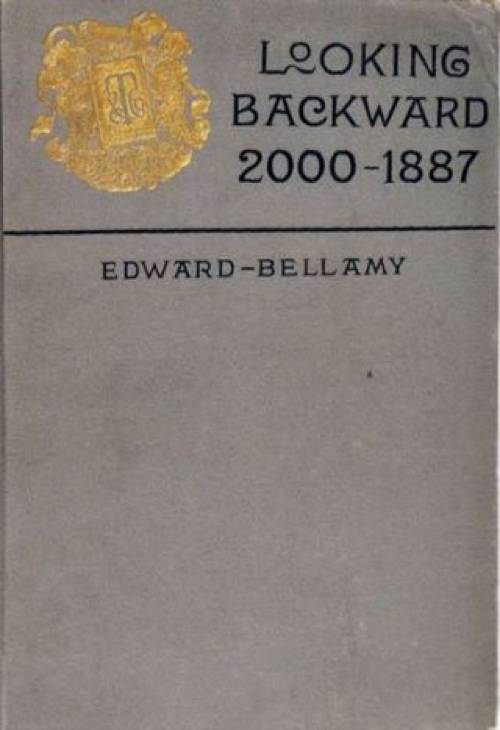

《海国图志》为魏源所撰,述世界各国之状态。而《百年一觉》本是美国作家Edward Bellamy写作的一部小说,名为Looking Backwark From 2000 to 1887,最初由李提摩太曾将此书部分译出,命名为《回头看纪略》,在《万国公报》连载。1894年,又以《百年一觉》为名由广学会出版单行本。在清末,梁启超、谭嗣同等人都曾阅读、评论过此书,而又启发了康有为撰写《大同书》。 这是一部幻想小说,小说主人公在1887年入睡,而后于2000年方醒,此时才发现周遭的世界在此百年之中发生了剧烈变化,俨然为一美好的大同世界。李提摩太的译本影响极大,几乎成为了不少人心中改革社会的理想范本。而在廖平看来,无论如《海国图志》所述的当下之事,还是如《百年一觉》所描绘的未来之境,这些都可以通过“翻译”的方式从经书当中找到与新知完全一致的知识,就连经书上面的地名也可以理解为外国地理的名称,只不过经书的读者常因自身的有限性,未能理解经书所提供的全能的知识。

百年一觉

将经书的知识与新知衔接起来,此便为“翻译”。这在廖平那里,约有两层含义,第一是将经书中所论及的“天下”诠释为全球,拓宽知识仓库的地理使用范围;二是将经书中的历史翻译为寓言,使得知识仓库在人类世界当中恒久有效。

“天下”与九州本来同属一体。但是国人心目中的地理空间、范围已经增大,知晓原来的九州之地不过仅占地球一隅。然而,根据廖平的“翻译”,经书当中所提到的九州实际上就是表示全球的范围。他还在聚珍版的《地球新义》中引用了薛福成的《出使英法义比四国日记》的内容,薛在日记中曾说过:

偶阅《瀛环志略》地图,念昔邹衍谈天,以为儒者所谓中国者,乃天下八十一反之一耳。中国名曰赤县神州。赤县神州内,自有九州,禹之所奠九州是也,不得为州数。中国外,如赤县神州者九,乃所谓九州也;于是有裨海环之,人民禽兽莫能相通者,各为一区,乃为一州。……然则禹迹之九州,实不过得大地八十一分之一;而《禹贡》所详之一州,又不过得大地七百二十九分之一,其事殆信而有征也,舟中无事,睹大海之汪洋,念坤舆之广达,意有所触,因信笔书之。

邹衍是战国时候的思想家,他提出了与儒者不同的地理观念,以《禹贡》所述的九州仅为“大九州”之一,各州由海洋环绕,而九州的中央即“中国”便仅为天下之蕞尔小邦。邹衍的这套说法与近现代的地理知识有所接近,然此说向来被认为不经。而薛福成出洋游览,增长了地理知识,便一下认识到“大九州”之说当可为真,天下并不限于禹迹九州,今日之天下也不是限于中国。

薛福成对于“大九州”的新解释,的确引起了一部分士人的关注。王韬读到薛福成的相关论述之后,也感叹道:“迩来薛叔耘星使奉使欧洲,经历重洋,揽富媪之形势,穷四州之方位,有感于邹衍九州之说……而彼所谓大九州者,在邹衍时岂非人民禽兽莫能相通者乎?今既判五洲而为九大州,即其一州之中,约略计其方里,要亦不过得九分之一。然则禹迹之九州,实不过大地八十一分之一,而《禹贡》所详之一州,又不过得大地七百二十九分之一。其说殆信而有征也。”

而廖平径直将薛福成日记中论述“大九州”说的一段落收入到《地球新义》之中,而且还专作一文《出使四国日记论大九州后》。正由于“大九州”学说再次发现,廖平在光绪二十四年之后对经书的“翻译”工作便恣意地展开了。薛福成意不在经学研究本身,未对经说予以通盘考量,点到即止,廖平说:“然薛君虽能填实衍说,而不知其说由来。” 而在尊孔的立场之下,这些大可派上用场的学说便也该归入到其系统之中,廖平果然说道:“综览古今,考索中外,始悟其所言乃七十子之微言,公羊子之师说也。” 既然“大九州”说来自于公羊子,也就可以认为这套学说也承继于孔子。

除了“大九州”说与地理新知有所近似之外,廖平还在《诗经》中找到了一处他认作极为重要的发现。《诗经·商颂》当中有一句为“受小球大球”,廖平对此的解释是:“《商颂》言小大。《商颂》,五帝之遗法,大一统之诗也。《商颂》之大一统非实指殷商之版土,乃谓百世以后法。” 他解释“小球”为中国,“大球”则为全球;因此,关于地球的观念早已在《诗经》当中存在了。但是,廖平也不会贸然认同“地球本是浑圆物”一说,新知与旧知之间的隔阂应该努力突破,但仍然不能将天下中央的理念让位给民族国家的新观念。在这样的情况下,廖平还需要把过去引以为常的知识进行再解释,使得经书的内容不限于中国一隅,这套知识仓库可以将新知笼络在其中,凡是与之不同者也可视为不经。比如,对于“五岳”,他解释道:“则将来之大一统,以中国为皇极居中,统制四方,美为东岳,欧为西岳,奥为南岳,俄为北岳,臣服万国,开拓五洲,圣经规模适无遗意。” 既然这四大区域都环绕于中国,那由中国经书提供的知识也该对他们有效。由西人提供的新知实则上都能在固有的经书当中寻找得到,而未知的知识也应该存在于经书之中,只不过因种种限制,经书所启示的知识尚不能顺利有效地翻译出来,廖平就说道:

泰西人航海探测,穷极智巧,虽能定体质,别寒温,举岛名,数方里,一二征诸实事。然当耶稣未生以前,陆无轮车,水无轮船,推考大地,何遽至此。纵海客间谈亦只就其附近中国一岛一国言之,安能包举宇内,有如此绝大见解?且西人所绘舆图只分为五,不分为九,更无所谓八十一州之说,今日西学不能言者,而二千年前能言之乎?

薛福成原以为,“亚美理驾洲”当分为二,“亚细亚洲”分为三,而“阿非利加州”又当分为二,故全球本为九大洲,正好与邹衍的“大九州”说相暗合。 廖平似不以此为然,还认为目前仅能知五洲,另外四洲尚未被探测到。因此可以说,经书所提供的知识永远有效,永远高于其他类别的知识。经由人之经验而来的知识不过为此类知识聊作印证罢了,如果存有冲突,理应选择所提供的,而且经书提供的知识远远多于人之经验所获得的。

在这场经学战争中,廖平一意捍卫本国经学,一心要证明,无论多少时新的学问学理,都可在祖宗所传的经书中找到而不必向外希求——尽管他对经书的解释已让人感到异常怪异。然而,这种看似不再冒犯当局且旨在排外的言论却并没为他带来多少好处。1903年,时任四川绥定府教授的廖平却接到一封官方的革职文书,上面写道:

绥定府教授廖平学非宏博,逞臆说经,多离经畔道之语。迄今所著,益加诞妄,且行检不修,孳孳为利……实为川省人心学校之害,相应请首将绥定府教授廖平即行革职,交地方官严加管束,并请饬下四川总督及新任学臣查取。

1932年廖平在四川去世,他的经学事业得到了当时民国政府的褒扬。而身在南京的黄侃却在日记中写道:“报载谢持等请褒扬廖平文……平心安乎?……则不过夭(妖)人之学究耳。”

二战后废除国家神道的宣传画

联系到自身的遭遇,或再想到经学战争这样未竟的事业,廖平是否也会像当年俞樾那样“三叹息”呢?而廖平、张之洞等人强调的国教后来在德日两国并未交上好运。二战结束,日本修宪,国家神道也就此破产。