29日早上打开手机,看到陈忠实离去的消息,因为此前不知道他患病,所以以为是讹传——怎么会?从书架上取下《白鹿原》,看作者简历,生于1942年,才七十出头。不会吧?因为是节日前最后一个工作日,我早早进了报社,这时各大媒体都发布了消息,微信朋友圈里已经是一片惊呼和泪水,马上想到能做些什么。看到做微信的同事正急忙在我们报社的网上搜过去陈忠实发在我们这儿的文章,我过去一看,从我进报社起,他的文章都是我责编的。我说:“今天微信的编者按我来写,我见过他。”

生平鄙视借写名人而自我拔高的人,也看多了这样的情景:一位大家离去,与他交往最久、相知最深的人还没写什么,那些有过一面之缘的三、四流人物已经洋洋洒洒写了一大篇,让人啼笑皆非。我也深知陈忠实知音遍天下,而我们只是两面之缘,最近十年更几乎没有往来。我只是他千万读者中的一个,除此之外,我是他在文汇报的责任编辑,因为工作通过几封信,他很谦和很宽厚,我也认真尽心,如此而已。

如此而已。但是,怎么解释我此刻的心情?自从工作以来,已经无奈地习惯了在版面上送别文化界名人,每次也都深深浅浅地叹惜、伤感。可是这一次,一棵拔地参天、霜皮巨干、树冠黑郁的树,竟然倒下了,惊呼之后,一时间只能对着一块巨大的空地错愕失神。

作家陈彦在《陈忠实生命的最后三天》中这样写道:“一个民族最伟大的书记员走了,我突然感到一种大地的空寂,尽管西京医院人山人海……在先生推车通过的电梯、路道、厅堂,我们行走甚至要贴身收腹,但还是感到一阵巨大的空旷与寂寥。”这位我从未谋面的作家,因为这篇我含泪读完、相信他也是含泪写下的文章,我记住了他的名字。

这么多年,因为作品所传递的淋漓元气和磅礴力量,竟然让人觉得陈忠实是岩石是土地是山峦,惟独不是个肉身。

可是早就有人明白,陈忠实与《白鹿原》——作家和他用来垫棺作枕的那部作品,其实竟是相生相克的。

看作家刘兆林的文章,当年有位青年作家读过《白鹿原》后,不知道陈忠实是否还在世,就给人民文学出版社的何启治(他是《白鹿原》的责编)写信,说:“五十多万字的《白鹿原》,简直字字都是蘸血写出来的,即使作者活着,也该累吐几次血吧?”

字字看来皆是血,用血写,用命换。路遥、陈忠实皆如此。

▲ 电影《白鹿原》剧照,张雨绮饰田小娥

陈忠实回忆写《白鹿原》的过程,有个细节:“田小娥被公公鹿三用梭镖钢刃从后心捅杀的一瞬,我突然眼前一黑搁下钢笔。待我再睁开眼,顺手从一摞纸条上写下‘生的痛苦,活的痛苦,死的痛苦’十二个字。”第一次读到这一段时,我也眼前一黑,太可怕了。

在《白鹿原》里,陈忠实其实死了很多次。每一场死亡,他都陪着死一次;不但如此,每一次暴怒,每一次出走,每一次决裂,每一次绝望,他都死一次。

那样的煎熬、挣扎,那样的心灵历程,作家其实活成了一棵树,被雷劈过几次的树。也许被劈断了一枝分叉,还被劈成了两半,当中是巨大的一道焦黑伤口,两边的枝叶向不同方向生长――一边叶叶都是控诉旧秩序对人性的禁锢,一边枝枝都在质疑时代对伦理与个体的摧毁。被雷劈过的树依旧茂密深绿。人们赞叹着树的高度,欣赏着枝叶,可是谁知道树有多痛,有多难,有多苦?

想着心痛。但是又无奈。即使是近旁的亲友也肯定束手。有些人注定拿命换作品,谁都劝不了。皆因一个民族有一个民族的定数,到了某个时代,就出几位这样的作家;而一个作家有一个作家的使命,像陈忠实这样的作家,他的存在与他的写作,是上苍选定的,岂是地面上的人可以妄言的?

说我见过陈忠实两次,准确地说,是一次半。

完整的那一次,是1998年秋天。那时我虽然出了几本书,但刚刚开始发表小说,因此是纯粹以编辑的身份去拜访他的。那时候我刚进报社不久,作为副刊部最年轻的编辑,在西安全国书展期间去组稿。那次的书展真是名家云集,记得龙应台先生也来了,我还在一个饭桌上目睹了一位陕西文化人因为宣扬男尊女卑而使龙应台惊怒,他本人还浑然不知的有趣过程。那次去西安,有个重要内容就是向陈忠实组稿。

记不清有没有先通过哪位作家向陈忠实引见――如果有,可能是邢小利,反正我顺利地在作协院子里找到了陈忠实。第一印象,与他的《白鹿原》带来的惊心动魄、剑拔弩张迥异的是,他整个人非常质朴、平和与忠厚,脸上沟壑纵横的皱纹和深邃而明亮的眼睛又让人感到了与作品相通的一种力量。好像是作家红柯说的――“陈忠实那张脸,就是黄土高原。”那么陈忠实的那双眼睛,就是黄土高原上的启明星。

他对我们报纸印象不错,说了几句夸奖的话,后来我们谈起《白鹿原》,我按捺不住说起了读后感,他听得很专注,高高的个子,坐在一把椅子上,却没有向后靠,而是重心前倾,目光灼灼地盯着我,那表情好像要分辨我说的是不是真话。后来我想,那是因为我们在谈论作品,他进入了一种严肃讨论的状态。

我心里暗暗希望得到一本他签名的《白鹿原》,但是不好意思说,但是很神奇的,他中途突然说:“你等一下,我送你一本《白鹿原》。”然后就从书桌边的一摞书中抽出一本《白鹿原》,翻到扉页,欲写我的名字又停下,拿起我的名片(我当时惭愧地想,我要是个名作家,他就省力了),逐字对照着题赠了,又拿起了印,然后在桌上略略翻了一下,在几张纸下面找出了印泥,一丝不苟、非常用力地盖了印,然后用一张边角料的宣纸夹进书中,好吸一吸未干的印油。我当时真是喜出望外。但是捧书在手,我马上发现是“修订版”,便说:“其实没改过的那个版本更好。”他欲言又止,转而问我,他接受建议、做这么一个修订版,读者会不会觉得不好理解?谢天谢地,因为父亲对我常年进行的“做人要有大局观”的教育,当年呆而不萌的我总算没有说出不通人情的蠢话,我说:应该舍小就大,适当的让步是必要的,也是对的,这样也有利于这部作品的更好传播,让更多读者看到,也是好事。

当时真是年轻无知,初次见面,就这样当面肆无忌惮地谈论一位名作家的代表作,事后想起来自己都脸红。当时他没有多说什么,脸上一直是思考的表情。奇怪的是,虽然他话不多,但是依然让人觉得他对你的到来是欢迎的,对你的话是重视的。

这次见面给我留下两个印象:第一,陈忠实这个人很厚道很谦和,一点都没有架子,也一点都不装,更难得的是对年轻人也特别平等。第二,陈忠实是个特别认真的人,活得一点都不轻松。

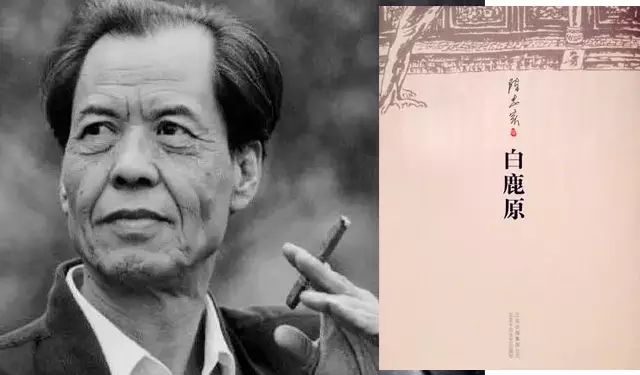

▲ 2012年12月01日,陕西省西安市,陈忠实先生在书房。

我的约稿非常顺利,然后我觉得应该告辞了。就在整个“工作流程”接近尾声的时侯,突然发生了一个插曲,就是我在他的书架上看到了一本杜鹏程的书(或者是研究杜鹏程的书),顺口说了句“我在我家见过他”之类的话,他很惊讶,一追问,于是引出了我父亲。“什么?你是潘旭澜的闺女?唉呀!”然后他脸上第一次露出了强烈的表情,那是一种庄稼汉“没承想在这儿遇到自家人”的笑容,声音也高了八度:“你是潘旭澜的闺女啊!你怎么不早说?!”我有点愕然,一方面我不觉得我父亲有多么了不起,名声能传到这里来;另一方面我曾经问过父亲,他说和陈忠实没有见过面。

陈忠实告诉我,因为我父亲和陕西作家特别有缘,研究过好几个陕西作家,然后他说了好几个名字,除了杜鹏程,好像还有王汶石和另外一位作家——名字记不得了,有的连我都不知道。当时我说,你真是博览群书,而且过目不忘。他用一种热烈到几乎是责怪的口气说:

“你不知道,我们陕西的作家,谁要是能被你父亲评论一次,那就是不得了的事情!你不知道他在我们陕西作家心目中的地位!我早就想,说不定什么时候他也能写我一篇评论?也不知道他看过《白鹿原》没有。”

之所以不避嫌疑记下这些话,因为陈忠实赞美的并不是我,而是作为评论家的我父亲——他在教书、文学评论与学术研究几方面的工作早有定评,他离开已经十年了,依然受到许多人的尊敬;还因为当时陈忠实的表情和话语让我印象深刻而且至今感动,写出来,既为这位作家淳朴的品行与温润的性情做一个小小的见证,也为中国当代文学曾经的生态环境,增加一个细节。

当时,还没等我消化完我的惊讶,陈忠实已经站了起来,以一种不容拒绝的口吻说:“咱们还在办公室说什么哪?唉呀,什么约稿不约稿的,我请你吃饭去!走走走!”

去了哪家饭店,我已经记不起来了,但是记得出门后我提出吃羊肉泡馍就很好,被他断然否决,最后去的是一家中等规模、环境很好的餐厅,而且他点了五个菜一个汤,菜都很美味,加上那天没有吃早饭,我也饿了,就毫不拘束地吃了起来,他胃口也不错,但是后半程就不吃了,只有我一个人还在风卷残云。他在对面看,很自在很满意的样子。

回到上海,我对父亲说:这顿饭人家请的是你,我简直就是代吃的。父亲不理会我的玩笑,“陈忠实”,说完这个名字,父亲停顿了一会儿,然后很严谨很节制地说:“他的作品,那是非常什么的。”父亲晚年说话就这样,关键处“独创性”地用“什么”来做形容词,且运用广泛,比如说平辈——“(刘)锡诚兄做人真是很什么的”,说学生辈——“潘凯雄在出版社这几年,那是干得很什么的”;又如“王彬彬脾气大归大,但是对老师还是很什么的。”我母亲总是笑他“词汇贫乏”。

但是,人人都知道陈忠实抽雪茄,而且抽得凶,但是那天,我完全不记得有没有看到他抽雪茄。现在拼命想,也想不起来。莫非当时我终于见到了心目中了不起的作家,表面上对答如仪,其实内心还是兴奋而略带紧张的吗?

后来还见过半面,是我们在北京的作家代表大会上,不记得是2006年还是2011年了,记得当时在会场里看到他的样子没什么变化,当时我心想:他好像从来没有年轻过,后来倒也不怎么老。我很高兴地走过去和他打招呼,他对我微笑着点了点头,然后等我说话。因为他给我们写得少了,我没有工作的话头可起,又不好意思班门弄斧说自己的写作,难道会好意思说出“我这几年也写小说了,如果你不嫌带回去麻烦,我想送您一本”?正在迟疑,有几个电视台的记者来找他了,我就逃也似的走开了。后来我才恍然大悟,他之所以不太热情,是因为时隔几年,在那个人山人海的环境,他没有认出我来。我真是个呆子,我不但应该自我介绍,而且应该直接说:“你还记得我吗?我是潘旭澜的闺女啊。”在他面前,这才是我的身份,他认定的。

如今,他题赠的厚厚的《白鹿原》,还好好地在我书架上,书上的满白文的“陈忠实印”也依然鲜红。可是他,不在了。

因为他,这两天的网上网下,一片惊呼、痛惜和哀悼。特别强烈,特别真。我的微信朋友圈里,每天刷屏的都是作家们对他的悼念和回忆。好多人回忆起和他的交往,有些并不密切,但是都真真切切地留在了心上。因为他是陈忠实,是一位用血写作的作家;在作品之外,也是一位实心实意对别人的人。

一个名作家,不一定是文学史范畴里的好作家;一个好作家,也不一定是日常意义上的好人。但是陈忠实,他是位真正的名作家,更是一位真正的好作家。难得的是,他还是一位真正的好人。

是不是这样的担负,让他太累了?——他走得太早了,让人不禁这样想,并且感到心痛和莫名的内疚。

陪伴他生命最后三天的陈彦,说陈忠实最后还在家人帮助下,用瘦弱的双手,勉强在一个本子上写个不停,字迹已经不清楚,句子压着句子,但他坚持写着,写着,不肯停下。

在一个微信群里,看到我的朋友、上海广播电台主持人欧楠转发的一段话,那是陈忠实1993年10月28日在北京写给评论家张锲一家的:

有幸与张锲兄结伴搭帮去意大利,行前出海关时,夫人景超及爱女苗苗到机场送行。最后挥手时,苗苗对我说:“再见,白鹿原!”一个四岁孩子的机智令我心灵一震,恐怕终生难忘了,这也许是最值得作家珍重的话了。所有创作的艰辛都是合理的,这是苗苗的话给我的最好的慰籍。……

这就是悲伤中唯一的路了。就用他喜欢的方式与他道别吧,一起对他挥挥手,一起再说一遍:“再见,白鹿原!”山鸣谷应,他一定会听见。

【注】本文原标题为《再见,白鹿原!》,2016年4月30日 写于宜兰居