“甲申易枢”,是清廷上层继1861年“北京政变”之后第二次重大权力更迭,对晚清历史后来的发展影响至深至远。2016年4月3日正值“甲申易枢”发动132周年,本文采用近年来新发现的当事人档案、书信、日记等第一手资料,力图复原事件的过程。完整阅读,请点击查看复原“甲申易枢”系列第一篇。

▍各方反应

对于这场突如其来的政坛风波,官场各方都措手不及。

被罢斥的军机大臣翁同龢记录,那天散值后他去书房教小皇帝读书。未正一刻退。回家后军机章京送来谕旨,“前后数百字,真洞目怵心矣。焚香敬告祠堂,省愆念咎,无地自容。”

比较有意思的,是新任军机大臣阎敬铭的态度。十三日早上,他给儿子写信说:

“越南事大坏,法人连得数城,我兵似闻风而溃,刻已到滇粤边界。徐、唐皆逮问,解京治罪,以后事不知如何了结,亦无主意也。我虽专司度支,而无一筹一力之匡时,悚愧何如。故为此番出山,深以为悔,俟时局稍定,仍遂初志也。”

阎敬铭所说“遂初志”,即为辞职回家。接奉懿旨后,他更感惶恐,傍晚提笔再写家信:

“今晨寄发六号信后,突奉上谕,命为与礼亲王、额勒和布、张之万、孙毓汶五人入军机办事。恭邸、宝、李、景、翁全行退出军机,宝令休致,李、景降二级调用,翁以尚书仍在毓庆宫行走。闻多日以来,参劾甚众,以法越事,故我万分惶恐。时事至此,虽智能亦难为,况我本无才,更不知洋务乎。实是老运不好,必将陨越,他日必不能如宝与李、景收场。况年力大衰如此,劳碌怄气怄心,是速之死也。然我实以早死为幸,省得丢底误事,并为子孙不留体面。”

因是家信,当言心声。这样心态的军机大臣,焉能临危受命,解决国家的外交和军事困局?

李鸿章获悉易枢消息后,大为震惊,立即写信向张佩纶打探内幕:

“阅钞轩然大波,惊骇无似,与同休戚。更事较多之亲旧一朝同罢,汲引乳臭陋儒,更何足搘此危局?醇亲王用意殊不可解,小臣一疏,岂遂动听。物先腐而蠹生,恐弄成明季世界,可为痛哭流涕者也。此后变态百出,知公无意久留,鄙人亦欲拂衣而去。枢、译两署究竟如何应付,念之心悸。”

名士李慈铭在日记中也记录其听到易枢消息后的感受:

“始知十三日朝廷有大处分,枢府五公悉从贬黜,而易中驷以驽产,代芦菔以柴胡,所不解也。余濒行时,寓书常熟师,言时局可危,门户渐启,规以坚持战议,力矫众违,抑朋党以张主威,诛失律以振国法,不料言甫著于纸上,机已发于廷中,晴天振雷,不及掩耳,可深骇矣。”

文中“中驷”即中等之马,“驽产”则为劣马。“芦菔”即萝卜,“柴胡”为清虚热的中药,意思是指用更差的货色去取代中等品质。这种观感,和李鸿章之“更事较多之亲旧一朝同罢,汲引乳臭陋儒”的看法几乎是一样的。但李鸿章直接提出“醇亲王用意殊不可解”,则显示李鸿章似另有情报,一开始已将醇王列入易枢的谋划者之中。

河南巡抚鹿传麟获得消息后,写信询问京官张曾敭:“时局大破坏,不知如何要挟?设有万不能堪者,何以应之?醇王总摄,果能振作,亦大佳。否则国事家忧将有不堪设想者。”

所有的人自然都想起当年慈禧罢免恭亲王的往事。所不同的,是慈禧的从政经验现已成熟老辣,而慈安太后也已去世三年。显然,慈禧借对越作战失利的机会,调整军机处,此后,她要独掌朝政了。

▍待解之谜

“甲申易枢”,是清廷上层继1861年“北京政变”之后第二次重大权力更迭,对晚清历史后来的发展影响至深至远。由于缺乏第一手史料,以往学术界对此课题研究甚少,只能顺着野史笔记的说法和家族后人的隔代回忆做揣测。这些野史和回忆录,虽然也透露些许真相的蛛丝马迹,但仔细推敲,又存在很多未解之谜。近年来,随着当事人档案、书信、日记的发掘,我们对于易枢的细节有了更多的了解,但仍然存在许多待解之谜需要探索。

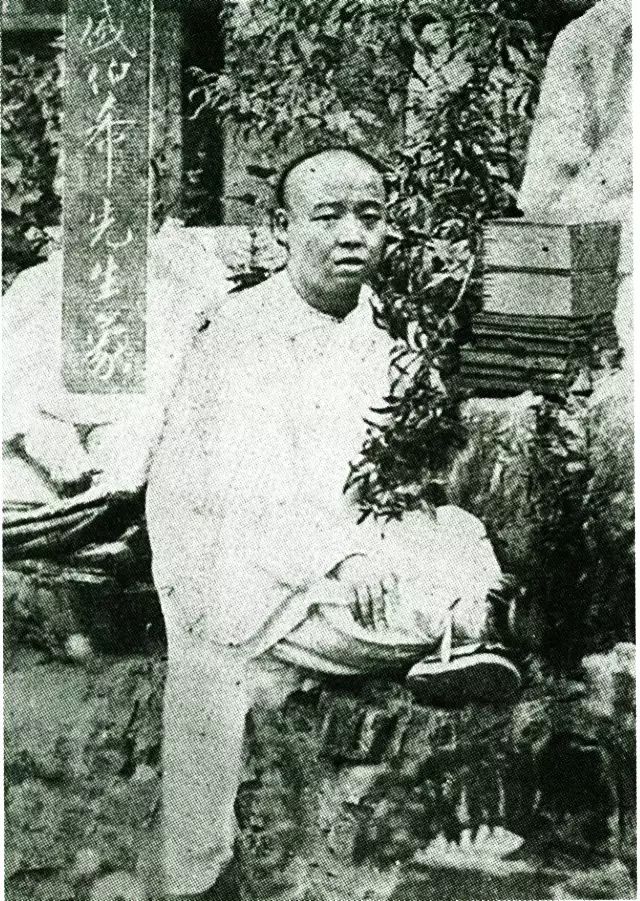

▲ 盛昱

首先是慈禧太后对易枢的谋划。史学家孔祥吉曾经查考清宫《召见档》记录,发现从二月初一日起,到三月初八日盛昱奏折递上之前,慈禧没有见过醇王。这可以印证,易枢机缘来之偶然,而非早有谋划。盛奏递上后,初九日,慈禧在寿庄公主府与醇王进行了初次密商。十二日又在宫中召见一次。在此期间,恭王去祭陵,和慈禧去祭奠寿庄公主,都是早已预订下的礼仪程式,与弹劾无关。但盛奏恰在这个时点上提供了问责的理由,引出慈禧一直对恭王存在不满情绪的爆发。慈禧十三日发动易枢,她的思考和谋划究竟是怎么回事?

其次,醇亲王在易枢时扮演什么角色?一般认为,醇王有强烈的参政意识,是甲申易枢的积极参与者。他又是光绪帝亲生父亲,为求避嫌,不应参与朝政,但慈禧接到盛折,首先与他密商,显示出格外倚重。李鸿章听到易枢消息,也说“醇亲王用意殊不可解”,显示信息灵通的高层官员对他早有预判。李鸿藻的孙子,史学家李宗桐说,醇王对新政素持反对意见,对恭王之权早思染指,此次趁盛昱参军机之便,与太后合谋,已偿夙愿。他还说醇王久已预备上谕,只候机会下手,这些都是李氏家族的回忆,但拿不出“久已预备上谕”的证据。

翁同龢的后人翁万戈,前几年发布了易枢后第四天,醇亲王致翁同龢的信函:

“日来瞢腾昏恍,如在云雾。昔有拙句谓:“天如四时备,人以一身当”,竟成今日之谶。昨谒北城,得悉讲筵握留况之,不禁感而泪下,目前仅资启沃,异日仍赖匡襄也。宏才未竞,遽被牵率,局外静观,眼光益明,万望随时随事示我南针,俾免滥竽伴食之诮,拜恳拜恳。少暇当躬候请教。”

从此信看,醇王对突然直接参与核心政务,其实也是措手不及。对于他深为信任的帝师翁同龢退出军机处,还给予抱歉和慰问。这封罕见的通信可作分析醇王当时心态的重要依据。

第三,易枢懿旨由谁起草?目前共有三种说法。

一说是领班军机沈源深所拟,李孟符在《春冰室野乘》中记载:

“是日,诸公皆已至直庐,方预备入对;忽奏事内监传旨;令王大臣皆毋庸入见;而单召领班章京沈源深进内独对。于是诸公始知有大处分,前数目固毫无音息也。是日,承谕拟旨述旨,皆沈一人为之。”

二说系醇王幕客赵某所拟,见李鸿藻之孙李宗桐称:

“醇王久已预备上谕,据家表兄祁君隐所言,甲申所下上谕出自醇王之门客赵某,只候机会方下耳。”

三说是孙毓汶所拟,黄濬在其著名笔记《花随人圣庵摭议》中,引徐沅《白醉拣话》称:

“相传慈禧太后屡欲兴修离宫,皆为恭王所阻,既蓄意予以罢斥,而醇亲王亦与恭王不洽,授意孙毓汶密先拟旨,遂成此变局。”

黄濬认为,这段记录,“前半皆诸家笔记所详,与外传无殊。唯其云醇王奕譞与恭王不洽,授意孙毓汶一节,则稍探秘要。这个说法,为不少后世史家采信和发挥。

分析以上说法,李孟符将沈源深奉旨独对,写成当着所有军机大臣之面单独进入养心殿,但据翁同龢日记,军机大臣当日上午未获召见,只能散去。虽知必有大事发生,毕竟未见沈之行踪。此外,李宗桐说密谕是醇王门客赵某所拟,徐沅则归于孙毓汶所拟,均为孤证,无法坐实。

▲ 醇亲王奕譞夫妇。醇王福晋为慈禧的妹妹。

▍孙毓汶辨

前面提到,以往史学界对于“甲申易枢”研究甚少。在这方面下过功夫的,倒是非学界出身的高阳(许晏骈)。高阳是我喜欢的台湾小说家,他对晚清历史的理解和对典章、史料、掌故的纯熟运用,常常超出专业学者。然而高阳在《同光大老》(1983年出版)一书中,对于孙毓汶在易枢事件中的作用,却有大大的考证失误,并对史学界产生错误引导。

孙毓汶,字莱山,山东济宁人。咸丰六年以一甲二名,与翁同龢分获丙辰科状元和榜眼,时任工部左侍郎。其父孙瑞珍,先后担任过礼、工、吏部尚书,祖父孙玉庭,官至体仁阁大学士。从其出身看,是与盛昱、翁同龢、潘祖荫等人相仿的世家子弟。咸丰八年,孙毓汶丁 忧回籍,后以在籍办团抗捐被劾,革职遣戍。恭王以孙毓汶世受国恩,首抗捐饷,深恶之。同治元年,以输饷复原官。易枢前之二月二十七日,他奉旨与内阁学士乌拉布赴湖北查案。

高阳断言:“孙毓汶是爱新觉罗皇朝覆亡的罪魁祸首之一。所谓‘同光中兴’之局,结于此人之手。以醇代恭,出于他的一手策划;李宗桐所谓醇王幕客赵某,不知何许人;度有其人,亦必为孙毓汶的代表。至于孙密谋掀起此一大变局,其动机有二,一是借此为进身之阶,得以大用;二是报复恭王。后一动机为孙私下结纳醇王的由来。因报复恭王,除却利用醇王之外,别无他途。”

高阳的依据,是翁同龢三月十一日日记:“盛昱封事,四日未下,疑必有故。济宁电线皆断,杳无消息,闷闷。”

据此,高阳脑洞大开信手发挥:

“时孙毓汶往江南按事,归途顺道回乡;所谓‘济宁电线皆断’,则知在此以前,孙毓汶固与醇王有密电往还,为醇王的谋主。在京大僚,关于政局变化须向济宁打听,可知孙毓汶此时的分量。孙毓汶与醇王通信,固有辗转递交的电路,可达北洋。其时盛宣怀方署津海关道,与马建忠同为李鸿章朝夕相处的亲密幕僚;以醇代恭,盛宣怀亦极可能参与密谋。光绪初年,醇王曾主张以左宗棠代李鸿章,后知其不可,与李结纳,信任益专。李鸿章其时方以张华奎结纳清流,感到张树声对他已形成威胁;因为通过盛宣怀的关系,助孙完成倒恭扶醇的密谋,就其个人利益而言,固为上策。电报局为盛宣怀一手所创办,各地电报局的技术人员,尤其是从事译电的‘电报生’,皆负有为盛宣怀探听政情、传递消息的任务;孙毓汶人在江南,而能遥为策划,倘无盛宣怀之助,是件不可能之事。”

高阳将孙毓汶奉旨赴湖北查案说成往江南按事,顺道回济宁老家,期间还在隐操醇王倒恭王之阴谋。连翁同龢也要向济宁拍电报打听消息。由此又牵扯出盛宣怀、甚至李鸿章,均参与密谋,真是小说家的天马行空、恣意汪洋。

另一位台湾学者林文仁在其著作《南北政争与晚清政局,1861-1884》也做探究。他认为:

“二月廿七日经明发上谕,与乌拉布往湖北查办事件。……则所查之案必不在小,而须用以醇王亲信。有清一代派查钦案之例,向是虚指地点,为保密故。孙之往查实非湖北,而应是西南的唐炯与徐延旭。有一事实可以证明:孙、乌查案之明发在二月廿七日,而孙亦确已出京,方有翁同龢‘济宁电线皆断’之记。但在三月十二日,孙已返京,且蒙召见,足见孙之任务中途而辍,半道折返。否则以二月廿七至三月十二日,短短半月,岂能南北往返?半道而归,正因三月初二,军机已请旨将唐、徐二人革职,并由张凯嵩、潘鼎新调补,孙毓汶省了一趟路。事实上,孙走此趟目的为何?依作者之推测,应即去找题目,好为发动朝变开个头,不意军机先有举措,但更不意的是,三月初八有盛昱一摺也。”

林文仁继续推断:“其时电报已然开办,以翁同龢为在京之枢臣,犹指望自孙毓汶处打探消息,醇王势力渐成主流的情势,应确已甚显了。但十一日孙毓汶中断联系,以大事已发动,迅返京师,亦无可再奉告矣。更令人感有深味的是,电报事业乃由李鸿章之能员盛宣怀主掌,一切电信往来,由密码而译文,盛乃至李,不可能不知。此是否表示在朝变倒恭之前,李鸿章实已默喻,甚且可能已表示过支持了?以李在朝政决策上所占有之重量及向来与恭王之亲近,新权力结构岂能不虑及李之意向及表示一定之尊重,争取未来之合作?慈禧、醇王若有类此举措,李在固权保本为优先考量的情况下,因应现实,也甚符合其为政特质。三月十二日,大事已进入具体细节的议定阶段,此日中,孙毓汶及醇王俱有起,军机仍只匆匆一刻,盛摺仍未发下。本日醇王与孙毓汶之入见,应即已商定对军机之最后处置。”这段文字,显然借鉴了高阳的错误想象。

▲ 清末总理衙门大臣合影。右起:孙毓汶、徐用仪、庆王奕劻、许庚身、廖寿恒、张荫桓。

其实这全是没有史料支撑的乌龙。其关键,是高、林均未搞清孙毓汶的真实行踪。高阳说易枢是孙毓汶回济宁时操持的,林文仁断言孙毓汶其实没有出差,但他们都从“济宁电线皆断”想到盛宣怀,甚至李鸿章也参与易枢密谋。好吧。真实情况却是:孙毓汶二月二十七日奉旨赴湖北查案后,随即在各部物色出差随员。三月十二日见驾,十五日启程,四月十八日抵达武昌。他先查湖北郧西县廪生余琼芳身死案,而后又据朝中即时出现的各种参奏,奉旨核查湖北学政在考取进士生员中收取“书价银”案和湖北应城县收取盐斤石膏税课中存在弊端案;又去安徽调查候补道刘传桢结交院幕,潜通声气,纳贿招权,侵蚀帑项案;又查寿州代理知州沈庆立庸懦无能,不理民事案;又往江西,调查巡抚潘霨庸暗浮夸、办事乖謬之案;又转河南,查巡抚鹿传麟刚愎贪腐、属员讳匿命案,幕友揽权纳贿,本人颓唐衰老的情形;又查东河河务贪腐,实际到工银两不及三分之二,霜降后官幕各有分润,中饱私囊;又以河南汝宁破获王觉一教党(即后来的一贯道)张怀松等谋袭郡城案,前交鹿传麟审理,坚称实未谋逆,命孙、乌再查具奏等等。

这番奔波下来,回京已到年底(十二月初七日,1885.1.20)。试想若孙毓汶真是参与易枢谋划的亲信,在醇王首次走到政治舞台中央,亲自处理政务的关键时刻,焉能为这些琐碎的事务离开中枢岗位九个月?我由此推断,关于孙毓汶在易枢中之作用,显然存在误判。

更要指出,“济宁电线皆断”,其实是句大白话。光绪七年,清政府建设了第一条长途电报线路(早期电报通信尚不是无线传输),从津到沪,在山东济宁设有电报分局。前些日子,因北路大雪,跨越黄河的水线中断,翁同龢为得不到前线消息而焦虑。三月十四日《申报》报道说:“闻济宁电局已饬洋匠出修,先于黄河两岸安设机器递报,故津沪电信已可通信矣。”则知盛宣怀、李鸿章乃至“电报生”云云,均为无稽之谈。

▍醇王参政

作为弹劾事件的发起者,盛昱绝未料到自己奏折在政坛掀起了惊天巨浪。张华奎当初要求参张佩纶而盛昱不欲,说不如参军机大臣,军机倒则张佩纶必无办法。但盛其实并未想扳倒军机,也不知慈禧会抓住这个机会,所以,他于易枢懿旨下达的次日,再次上奏,为恭王缓颊辩解,力图挽回狂澜。盛昱奏称恭王等既以军国重事贻误于前,若令其投老田园,优游散局,殊不足以示罚。方今越南正有军事,筹饷征兵,该王等尚为谙练,若易生手,圣躬既恐烦劳,庶事或虞从脞。况疆事方殷,他族逼处,更虑大局。还说宝鋆年老志衰,景廉、翁同龢小廉曲谨,惟恭王才力聪明,举朝无出其右,徒以沾染习气,不能自振;李鸿藻昧于知人,暗于料事,惟愚忠不无可取。国步阽危,人才难得,以礼亲王与恭亲王较,张之万与李鸿藻较,则弗如远甚。他本人前日弹劾,请严责成,并不敢轻言罢斥。可否请旨饬令恭王与李鸿藻仍在军机处行走,责令戴罪图功,如再不振作,即当立予诛戮。如此于大局不为无益。

清朝职官制度中的荐人问责制非常严厉。盛昱五岁时,其祖父敬徵因涉滥保驻藏大臣孟保,与睿亲王仁寿一起受到降职处分。下引道光二十五年二月二十二日(1845.3.29)上谕,可见一斑:

“谕内阁:前因仁寿、敬徵滥保孟保等堪胜副都统,有旨交该衙门议处。兹据该衙门照滥举匪人例,议以降二级调用。副都统为二品大员,该王大臣等遵旨特保,宜如何加意遴选,核实秉公,以期收得人之效。乃仁寿等不知慎重,滥选劣员,率行充数,部议降调实属咎无可辞。仁寿著退出内廷行走,革去宗正、领侍卫内大臣,仍折罚王俸六年半,不准抵消。敬徵著革去协办大学士、户部尚书、都统,以内阁学士候补,仍留总管内务府大臣,以为滥举匪人者戒。”

作为世家子弟,盛昱对于“滥保匪人”的指控,应有超越旁人的切身感受。但他却莽然上阵,无意中成为慈禧改组政局大棋盘上的一枚卒子。尤其是庸碌的礼王上位主政,使他更感失望,被迫将礼王与恭王、张之万与李鸿藻作比较,写出“弗如远甚”的结论,将两方人物都得罪了。学者吴相湘和高阳将盛昱此举归为“系铃解铃”,其实却是他自悔失误、企图挽回局面的无奈之举。

同日上奏的还有监察御史赵尔巽,他奏称“枢机重地,政务殷繁,礼亲王世铎等甫经入直,何能事事熟谙,是以历来军机大臣尚有学习行走之文,况现值边疆多事,更未可概易生手”,恭亲王可否予以自新之路,使之戴罪自效?

但慈禧不予理会,兀自打出另一张王牌,颁发懿旨:

“军机处遇有紧要事件,著会同醇亲王奕譞商办。俟皇帝亲政后再降懿旨。”

在以往的岁月中,慈禧、穆宗两次罢免恭王,惇王、醇王、礼王等近支王公皆站在恭王一边,最后均以太后皇帝方面的妥协退让而告结束。此次事变,事发突然,慈禧的夹袋里其实没有干部准备。事态发展下去,是否还会峰回路转,连远在伦敦的中国海关税务司金登干,也忍不住写信询问赫德:“恭亲王和李鸿藻肯驯顺地甘愿被黜吗?或者明天会下道谕旨又让他们重新官复原职?”

▲ 礼亲王世铎

▲ 庆亲王奕劻

礼亲王世铎是清初铁帽子王礼烈亲王爱新觉罗·代善九世孙,此次主掌军机处,源于醇王的推荐。此人缺乏对世界的了解,有个著名的笑话:某年京城大雪。其子侄从欧洲游历回来。世铎见面后问道:“洋鬼子的国家也下雪吗?”闻者掩口而笑,答曰:“中国与外国同在天地间,所以都有风霜雨雪。”这样庸碌无识之人,此次居然上位,从1884至1894年,主持国家最高核心机构军机处整整十年。

醇王是当今皇帝生父,有“太上皇”之嫌。他又是恭王七弟,是慈禧太后的妹夫,最后一个身份算是“外戚”,现在全部叠加在他一人身上,看似尊贵,实则微妙,在宫廷政治中易招猜忌。十年前,慈禧立载湉为帝时,醇王曾上《豫杜妄论》的密奏,称“忽蒙懿旨下降,择定嗣皇帝,仓猝昏迷,罔知所措。独犯旧有肝疾,委顿成废。惟有哀恳皇太后施恩格外,洞照无遗,曲赐矜全,许乞骸骨,为天地容一虚糜爵位之人,为宣宗成皇帝留一庸纯无才之子”,请求免去自己一切职务以避嫌疑。

现在,慈禧先以礼王代恭王,又将绝不可能出现在政治前台的醇王推上前台,这种打破常规的用人布局,明摆着有很大的不对劲儿,如何表态,是摆在所有大臣面前的艰难选择,犹如俄罗斯轮盘赌的左轮手枪,这一下扳机摁下去,难保不会打中自己的脑袋。

(未完待续)