有次从台北龙山寺旁边的二手书店莽葛拾遗买了不少旧书出来,刚坐上出租车,正翻几本很厚却十分廉价的《中华文化复兴论丛》,抬头看背靠椅上的小屏幕正放公益广告,大意是说一个社会不思进取会贻害下一代的生存,我暗想这算是对流行台湾的“小确幸”的“大批判”么?旧书里还在热火朝天地谈要如何从文化上反共复国,现实里却已经是连“小确幸”都实现得令台湾人都充满警惕了,这个“穿越”来得有点陡,猛然想起十多年前在香港海洋公园第一次玩“极速之旅”。

明眼人已然看出在这个猛烈的“穿越”中,火速省略了那个让人五味杂陈的“爱拼才会赢”阶段,便是作家杨渡今年一月在北京三联书店刚出版的长篇自传体小说《一百年漂泊:台湾的故事》(台版名叫《水田里的妈妈》,下引页码出自此书),所要表达的核心内容。对此作者甚至借经济史专家刘进庆《台湾经济史》的观点——他认为台湾经济的起飞,是用很多工人的青春及应有权利之丧失铸就的,类同大陆学者秦晖所说之低人权优势——来为自己张势助阵。刘进庆这观点在他《战后台湾经济分析》一书里也有几乎相同的表达,可谓一以贯之。当然不只是工人们在用青春打拼,就是由农人屡战屡败,却屡败屡战,最终变成小企业主的父亲,其座右铭“今不做,何时做?我不做,谁要做?”除了表达其个性与自由意志外,踵武时代步伐,不言而喻。

▍一

台湾这一百年,首先是许多人在现实身份上出现的认同焦虑,连情感归属都出现某种难以释怀的纠结。就像杨渡在他小说中说,祖母说自己出生时是清朝人,不久成了日本人,五十年后自己又成了中国人。没经历过不得已的身份变化的人,很难体会身份撕裂与认同感焦虑给自己带来的诸般心理创伤与生活的不便。事实上,杨渡的几位叔公的命运也因残酷的现实而遭不同的播弄:一位被征到上海给日本人当通译,后来日本战败,因逃避抓汉奸,近乎乞讨才回到台湾;一位被征到南洋为日本当军伕,侥幸逃过美军的打击存活下来,却终身痛恨日本政府坑掉他用血汗换来的军饷;一位在台中成功领一带给日本人养战马,被美军轰炸削掉一条腿。没过几年,国民党来了,美国人又成他们的朋友了。这让对美军曾经憎恨的叔公们,一段时期内不知所措,得有个外人难以理解的调适期。这就像文学家林文月曾记载其先辈在上海听闻日本战败,像日本人一样痛哭,过几天才缓过劲来,说我们哭什么啊哭,我们是战胜国的民众啊,因为那时他们已知道台湾属国民政府接管了。

作为大陆读者,要理解台湾“一百年漂泊”的状态与心理,就必须理解族群、身份认同与现实之间常出现的割裂,这是我们阅读杨渡这本书的一把钥匙。也就是说台湾的现实之根,却一直并不稳靠。为什么呢?史籍并无明载有政权统治的时期就不说了,自从出现政权治台以来,就走马灯似地更换,从荷兰(含西班牙在台湾北部的短暂统治)、明郑、清朝、日本、蒋介石政权,每个政权的变化,他们都存在着身份焦虑、文化认同、意识形态适应等方面的难题,需要处理。“二二八事件”之所以成为锁定台湾七十年走向最重要的事件,死伤多少人,关押了多少人,对受难者及其家人来说自然非常重要。但更重要的是,它容易引起省籍、族群、身份、归属感等方面的情感纠葛与利益冲突,如此冲突甚至影响到台湾当下转型正义的实现。

稍有认知常识且面对现实的人,总是深知一个人的身份与认同,即便在一个大致相同的社会里都不会是一成不变的——譬如我从农家子弟成为一个知识分子,对农村以及农民的感情,比那些完全不沾泥土的人要深,但与纯农村人的身份与认同,肯定又是不一样的——何况在出现非民选的政权改易的情形下。杨渡出身在台中农家,受惠于国民党三七五减租、耕者有其田的土地改革政策,但农业作为国民党稳定其政权重要的基石,在让民众受惠的同时,其实对农民也存在一定的盘剥,并限制了他们的自由。如稻谷换肥料的政策,就是压低农产品特别是水稻价格的做法,这做法与日据时期日本人利用“工业日本,农业台湾”政策对甘蔗的压价统购,有一定的相同之处。正是在这样的情形下,杨渡的父亲才不甘心种田,因为那是没有尽头也没有前途的苦役。正因进口替代、加工出口、政府大搞经济建设的形势下,农村的中小企业也加入了台湾经济转型的“合唱”之中。

就算是比较成功的土地改革——当然与欧美大农庄高效率与竞争能力相比,台湾的土改从长时段来看是否成功,现在已有不同的声音,不过从台湾人稠地狭、资源稀缺的现实境况来看,恐怕这还算是不错的次优选择——杨渡也承认因所处地位与身份的差异,而有不同的评价。他非常清楚地看到台湾土改之所以取得成功的因由:“土地改革能够和平完成的奥秘,其实不是别的,只是镇压后的恐惧噤声。一方面是反共清乡的大逮捕,镇压有反共倾向的人与思想;另一方面是用土地改革来瓦解农村革命的可能性,双管齐下,配合韩战爆发,美军协防台湾,整个局势终于稳定下来。”(pp.53—54)这说明杨渡清醒地知道因身份不同,而对土改有不同的看法,比如曾经拥有不少土地的台湾精英被整肃,而那些追随国民党的“半山”精英也借此成为得益的人。

从种田的农民变成经营企业的人,其间的艰难,在杨渡这本自传体小说里有非常曲折的描绘。父亲好冒险好出风头,有探险精神,不服输的个性,使得他干什么都要在村里玩第一,但吃第一个螃蟹的风险相当大。故才有那么多受辱的经历,乃至自己妻子因此被关进监牢里,使家庭遭受很大的伤害与痛楚。对吃喝玩乐,除自身个性上的亲近与喜好外,父亲这样做当然是为了寻得金融支持,乃至接受高利贷的盘剥,为了打开销路而陪酒等,都是身份变化必须适应的阵痛。杨渡父母在台湾极速转型期所遭受的阵痛——西方花了四百年的转型,台湾花了四十年。大陆就更快,代价更大,转型后遗症更为严重——通过他的笔,将其记录下来,作为台湾一个转型比较具有普遍意义的个案,而得以留存史册。

▍二

稍具政治学常识的人,都知道从1949年年末开始,国共两党为争夺联合国席位而展开了一系列外交比拼,是为使未经真正选举的政权取得相应的统治合法性,国民党最终因此落败。共产党在打压国民党的外交空间方面所做的多种努力,收效甚宏。使得台湾统治者和知识精英,都感到压力与颓丧,但在表达时却不能泄气,所以官方号召大家“庄敬自强”的口号适时出笼,就完全可以理解。不特此也,就连棒球赛的胜利,都成了政治凝聚力的一剂强心针,就像台湾现在的选民政治中,依然有人利用“棒球政治”及其代言之球星王建民,来达成自己的目的,七十年代在日本打棒球出色的王贞治因持台湾护照(参见铃木洋史《王贞治·百年归乡》),也成为国民党外交上被打压的替代性支撑。直到陈水扁担任台湾地区领导人后,还任命王贞治为他的“无任所大使”,可见棒球这项运动在台湾的政治意义,一点都不亚于乒乓球对大陆的意义,只不过大陆民众因信息被封锁而不知晓罢了。

统治台湾不久的1897年,日本统治者将棒球引进到台湾,逐渐成为台湾人比较喜欢的一种体育运动,1931年由台湾人(包括原住民)组队才两年的嘉农棒球队战胜了日本人组成的台北商业队,使得这项运动就更加风靡,影响台湾甚巨。前两年被导演马志翔拍成台湾热卖的电影《kano》(电影大部分对白用日语,也许这对一些人的原有认知与固态身份是一种挑战),就以此故事为蓝本。与此同时,也有学者如黄东治、邱韦诚撰写专书《阿美族的棒球:身体文化与认同》(台湾秀威出版社2012年版),来探讨对原住民特别是对阿美族的影响。但在国民党统治台湾的前期,棒球并没有受到官方的重视,只差说它是“皇民化”教育的一部分罢了。

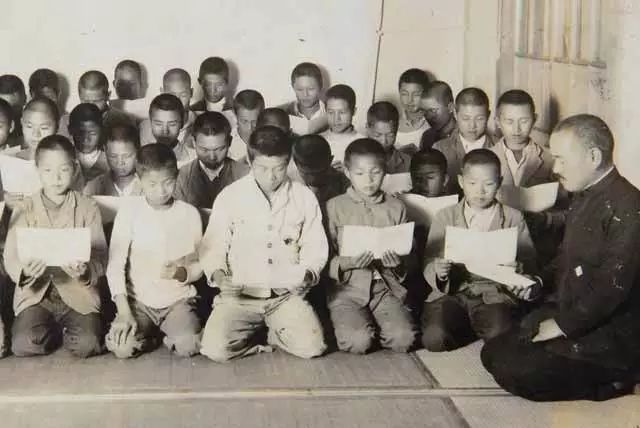

▲ 日治时期的台湾学校

但此一时彼一时,统治合法性需要棒球来做强心针时,统治者才不会管它是不是从日本引进来的了。这样我们才能理解,1969年夏天台中金龙少棒队打进美国威廉波特大赛,处在农村的三合院一大家子二三十人,夜半起来观看比赛的情形。在中华青少年棒球队1972年首获世界冠军后,邮局发行了一套四枚印有“庄敬自强”的纪念邮票,这对刚在联合国丧失合法席位的国民党政府来说,可以给民众带来说法上的安慰。三获世界冠军后还发行了台湾首日封及邮票,图案分别为石油化学工业、铁路电气化(1977年)、桃园国际机场、南北高速公路(1978年),全是政府建设台湾的成就。当统治合法性不是出于民选时,它作为最高的意识形态需求,就使棒球在台湾沉寂二十年后,在七十年代与保钓运动、乡土文学争论乃至党外运动的萌芽一起,成为民族意识勃兴与台湾本土权利意识高涨的多重合流。

杨渡父亲因从小生活在日据时代,上学学的是日语,因家穷困只学几年就辍学了。他能讲闽南语,但阅读只能看简单的日文书。他几位叔叔都因被征参与日军的活动,而生活受很大的影响,幸好在他十五时日本就战败了。但从小受的日本教育,在电影与音乐上对他影响很大,经常不自觉地唱出不少包括日本民谣在内的歌曲,而演歌中那种抒发情绪愁闷的内容,更常使他曲不离口。一个从小学了几年日语的农村人,在国民政府来台只准使用汉文后,其阅读能力堪称文盲。其生存格外的艰难,我们可以揣摩,却不一定真能理解那种沧桑之变在他内心的感受。直到几十年后的九十年代,他与自己的儿子讨论“台湾的悲哀”时,才吐露自己在日据时期与国民党解严之前,同样是二等公民的屈辱。那种不知何时天亮的内心煎熬与压抑,哪是语言能形容得出来的?

幸运的是,杨渡父亲搭上了上个世纪六七十年代台湾经济起飞的“便车”,虽然他几次被从“车”上挤下来,摔得个鼻青脸肿,但他不服输的韧劲,终于得到了苦尽甘来的回报。吊诡的是,他能在商业洪流中起死回生,其中最重要的“救命稻草”便是他小学所学的那几年日语。他到日本买日语教材与字典,回来向人请教,终于在没办法买下日本人专利的情形下——因日方索价太昂,要求过苛——通过自己的摸索,找到了解决锅炉节约能源的核心技术,从而使自己在台湾锅炉行业,拥有一席较为有利的位置。你说像这样的时刻,他就是爱情不自禁地唱起演歌,你有什么感到意外的呢?

当我们读吴浊流的小说《亚细亚的孤儿》,听罗大佑唱同名曲时——罗作此曲并演唱之,遭受颇多阻力,因为国民党觉得这是对他们的挑战,还是蒋勋想了个“致东南亚难民”,通过身份的移位与权利的落空,才使影射不致着实——我们多少人能将自己置换进去而理解他们内心的“漂泊无依”呢?这就像杨渡谈大陆抗战,大家都觉得注定是要赢的,只是时间长短而已,而台湾人在日本的统治下几十年了,哪里能有这样的期待啊。台湾在1915年噍吧年事件后,武装反抗几乎绝迹(雾社事件个例而普遍情形),所以才有知识精英与士绅林献堂、蒋渭水等人成立台湾文化协会做民族意识之启蒙,就算有点对抗性质的由简吉、李应章等所组成的台湾农民组合,与此前的武装反抗相比,不少也只是在法律框架范围内解决问题。这也是1937年后日本在台湾推行“皇民化”,并没有遇到太大阻力的心理状况和现实情形,因为普通人不可能预知中国战胜了,台湾会回归国民政府。正因如此,一旦国民政府来台接管,引致民众极大的期待,可是“二二八事件”,及以后漫长的戒严,对他们的煎熬,恐怕也不是那些觉得台湾有今天的局面,是很轻松得来的中国民众所能体会的。

我们常常习惯在大陆、台湾找许多相同之处,这视角自然有其意义,甚至在大陆这边还具备天然的政治正确。但我觉得作为一个爱思考的人,你往往要看双方的差异何在,是因什么原由而有所差异,这种差异是否已经影响到互相之间的沟通。比如我们通常认为外省人和眷村长大的一代,就天然地是统派,但若你读过外省籍学者田欣的《台湾,我唯一的祖国》,你就会知道人是多样的复杂的,思想并不天然统一到你想像的那个群体中。这就像杨渡这样早已算是台湾“土著”的人,却有对渡海到台的文化传道者的真诚感念一样,这正是台湾的魅力之所在。这方面的分析我认为还是法国学者高格孚的《风和日暖:台湾外省人与国家认同的转变》比较高明。换言之,等我们大陆人能有一种不急于下政治正确的断语,能就别人的处境与人生的艰难,有一种感同身受的体会后,就不会轻易被一堆主义与抽象的政治观念所捆绑。

▍三

想起母亲为躲避警察抓捕,将身子侧躺在矮秧苗的水田里,狼狈而屈辱,这真实的细节令人难受而动容,作为亲历母亲受难的儿子,数十年后写一部家族及台湾转型的自传体小说,自然要用“水田里的妈妈”来名之。当杨渡到监狱探视母亲未果,十四岁的他在回来的路上被那种此前就已经发酵的不公平感深深攫住了,难以释怀。但我们只有看清他这种难以释怀,才能更加明了杨渡成长为今天这样的作家,有比较强劲的道义感,可谓其来有自。

几年前我在《南方周末》读到杨渡谈到他初中即开始读禁书的经历,不由得心生羡慕之情。我比他小七岁,一样在农村艰难长大,但到上大学之前根本就没读过课外书,更不用说有机会接触禁书了。1949年随国民党到台湾的军公教人员中,有不少知识精英,其学问与见识都不错。但因台湾地方狭小,大学不多,研究机构更是稀少,故不少知识分子,只有分散到各县乃至到乡村教书,这对农村孩子来说无疑是个福音,杨渡就是这样的幸运者。后来他把这样的感念与灵魂孕育撰写成一本《暗夜里的传灯人》,既写了渡海到台的文化传播者,又写他阅读各种禁书的经历,同时纪念那些曾经坐牢的人,给他的精神滋养。

正是这样的经历,使得杨渡在二十几岁在研究所毕业当记者时——在某种意义上看,从其毕业论文《日据时期台湾新剧运动》,就已经预示了他未来的写作方向——就特别注意包括党外力量在内的民间力量的兴起。不仅参加党外杂志《大地生活》的采访与编辑工作,而且将这样的经历写成《民间的力量》一书。后来他陆续撰写的《带着小提琴的革命家:简吉和台湾农民运动》、《红云:严秀峰传》,就延续了他早年熟读陈映真小说后所梦想的“建立一座贫民医院、收容所”的想法。即自己无力直接完成这样的事业,但要在精神上弘扬与接续这样的事业,这正是他特别在意公平,注重台湾真正的左翼人物的原因。

研究戏剧虽然是杨渡的专业,但他却选择新闻记者作为他第一份职业,这个职业既能满足他业余写作的爱好,又能达成他对社会公正、言论自由的具体追求,故他参加了不少与环保有关的抗争运动,同时也参与了不受国民党待见的对其黑暗之揭露,使得家人在解严前为他担忧不已。《水田里的妈妈》一书在我看来,是杨渡多重身份的结合体,作品既是家族史,也是台湾社会百年来转型之思;在历史事件上满足了史实的严谨,在对话上亦有小说家的想像与幽默,记叙事情上还有新闻记者的着实。我一开始读他的书就断定他有记日记的习惯,后来在书里即发现了此点,同时也面询他本人,得以证实我的这个猜测。因为新闻是即将成为历史的事件,而历史不少也是过去的新闻。

新闻记者的素养,与作家的想像之间,不少时候在书中是融洽的,但也难免在这过程中,议论稍多,而使得从传统意义上来看杨渡这小说,在形塑人物时,或有龃龉扞格之处。二十世纪小说写作中,故意模糊文体疆界的,当属博尔赫斯这样的游戏者莫属。而玩复调小说,应数陀斯陀耶夫斯基为最。杨渡这自传体小说兼学二者的一些特点,但并不相同。即他不像博尔赫斯那样真真假假,玩“博尔赫斯谈博尔赫斯”,因为他写的历史皆斑斑可考,家族事务近乎实录;也不像陀氏及后世追随者那样玩叙述人称的频繁转换,因为整部书他皆运用全知全能似的第一人称叙述。但他每章第一节皆以父亲的生病住院为由头,而后全是叙述、议论家族与社会历史,形成现实与历史的交错、家族与社会的叠合,造成另一种意义上的“复调”之感,亦复有小说家卡波特《冷血》之新新闻主义写作意味。

我老家渝东南与湘西一带赶尸之神秘不少人都应该不陌生,我本人也在小时候经历过一些灵异之事。但到台湾旅游,和读杨渡这本书,最特别的感受是,民间信仰在他们生活中所占的比重比较大。台湾的民间信仰之多元到了令人目不暇接的地步,目下有学者统计多达二十八种。似乎任何人只要你愿意,都可以修一个庙宇来敬拜,有的甚至好像是民宅兼庙宇,这当然是49年后大陆人不曾有过的经验。所以杨渡的书里关于民间信仰的章节占了较多篇幅,从外祖父的通灵,到父亲的后半生致力于修缮当地最好的妈祖庙,再到家中的祖先崇拜,看上去人们的生活在很大程度上不受官方的意识形态之管辖,民众形成了生活及心灵上的某种自治。但到处都是神明,泛神论就开启了通往无神论的便捷之门。这当然不是台湾所独有,而是汉文化里缺少这样的思考,似乎很少人思虑到这一层。这就像“六亿神州尽舜尧”,将“舜尧”泛化后,从道德高标到一钱不值,就会顺理成章。

▍四

在父亲病危时匆忙赶回来,母亲说辛苦你们四个孩子了。妹妹接话,咱们爸妈真会生,四个孩子都是五脚狗,到世界各地去打拼。倘使仅如小说中的妹妹所言,那么这只是家族“基因”,一定会只停留于家族故事。而“我”则说“咱台湾人,漂浪四海,漂泊百年”,就成了一个台湾的现实理遭遇,以及著名的尤利西斯隐喻了。台湾小说家骆以军《大叔眼中的小确幸》开篇即引用袁宏道《雨后游六桥记》里“落花积地寸余,游人少,翻以为快”,没有人认为他是小确幸,进而提及阮藉、嵇康、周作人,都没有认为他们是小确幸。他说他也不知为什么台湾年轻人这样玩,就算是小确幸了。当然他在文章中替那些质疑者给出了一种答案,就是小确幸也许与艰难世事及生活隔离了。

其实要说生活品质比较高,别说欧美,就是近邻日本,也比台湾人有更多的“小确幸”,却很少有人说他们是“小确幸”。这也是翻译家林少华将村上春树的“小确幸”翻译过来,却只在台湾流行,而其他华人圈并没有太大传播动静的一个原因。大陆还没达到“小确幸”的地步,有人过得相对较好,还是“小概率”,尚说不上“确幸”。但台湾却受制于自身的地狭人稠,资源匮乏,这倒也罢了。四百年以前的台湾历史记录得不够细,但自大航海时代以来,台湾在被动的全球化进程中,就处于被“争夺”的地位,这近乎它的地缘宿命。从葡萄牙之命名“福尔摩沙”,成为各方征逐的对象,以至于有不少台湾史家说包括国民党在内的所有统治主体,都是外来政权。

这也就意味着,台湾目前这样的平静生活,确属抓得住的微小而可以确定的幸福,但其能长久与否,不少人依旧没有信心。这就像日本总是有“沉没的日本”的忧患一样,台湾人也有幸福还不够确信能否长久的忧虑。从这个意义上讲,台湾从来都没有容易过。在可以预见的未来,也有很多困难必须克服,不管蓝绿选战与政争看上去如何猛烈,但我认为任何一个执政党对台湾的经济情形及就业形势,都不能视而不见。这就是真正民选之紧箍咒,给执政者带来的现实压力。但现实的经济政策与政治又是紧密挂钩的,就像支持与反对服贸,都不是一件简单的事,没有非黑即白这样简省的事可供捡便宜。

1974年台湾第12届十大杰出青年、残障人士郑丰喜在其去世前撰写了一本自传体小说《汪洋中的一条破船》,在报刊连载,引起不小的轰动。据说后来蒋经国很关心,建议将“破”字去掉,1978年出版时果然改为《汪洋中的一条船》。领导人的举止无小事,任何细节都可能被过度阐释,何况大陆这边还有虎视紧盯的对手,哪能对此不置一词呢?请看同时期大陆对台宣传的一篇文章《笑谈反动小丑蒋经国》是怎么来说这事儿的:

“不久前,台湾有一个姓郑的青年写了一本名为《汪洋中的破船》的书。在这本书中,作者仅仅是叙述自己的遭遇,没有其他意图。然而,蒋经国却疑神疑鬼,讳莫如深,对‘破’字十分反感,于是强令作者把这本书的名称改为《汪洋中的一条船》。”(见广州军区政治部联络部1978年6月编印的《揭蒋评论》p.23)

后来《汪洋中的一条船》被拍成电影、电视剧,影响很大,同名歌曲也比较流行。蒋经国疑神疑鬼否,我不知道。但我觉得上文所引并非全是空穴来风,因为彼时蒋经国正受诸多困扰,正在提倡“庄敬自强”,就像此前把台铁命名为莒光号、自强号、复兴号,有讨口彩的意味,更有意识形态的严肃,将“破”字拿掉亦可作如是观。郑丰喜用“汪洋中的一条破船”来形容自己努力的不易与艰辛,但我觉得把“破”字拿掉,来形容这几百年来台湾的历史与现实,却也是恰当的。作为汪洋中的一条船,既是台湾自然地理的现实,亦是地缘政治的宿命,更是经济全球化必须面对的困境。漂泊了一百年的台湾,只有到了不把“小确幸”,当成一种难得的追求时,那时或许有稳妥停靠的资本了。

▲杨渡《一百年漂泊:台湾的故事》,三联书店2016年1月版;《水田里的妈妈》,南方家园出版社2014年版