糜绪洋,撰稿人、译者。

在战争之前,乌克兰有很多人从事着和俄罗斯文学相关的工作,例如这些博物馆的守护者,或是在大学里面教授、研究俄罗斯文学的人,他们对于俄罗斯文学与文化的态度也这么决绝吗?我决定去一趟乌克兰,问问他们的答案。

大家好,我叫糜绪洋,是一个文学研究者、译者,现在也是一个国际新闻记者。今天想和大家讲一个关于战争,也关于文学的故事。

这是去年夏天我在乌克兰中部的一座城市市中心拍下的画面。城市的上空响彻着防空警报,但是市民却若无其事地在路上闲逛,甚至带着孩子玩耍。

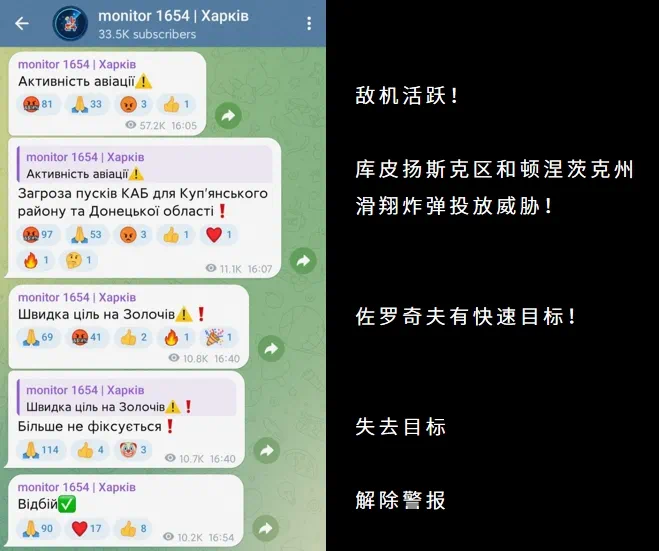

在乌克兰,除了官方的防空警报之外,还有很多民间的、私下的防空频道,发布在通讯软件“电报(Telegram)”上。官方的警报太过频繁,而这些非官方的防空群会给你更多关于空袭的细节,包括使用的武器以及大致的飞行方向。

身经百战的乌克兰人只消看到这样短短一句话,就足以判断空袭将会在大约几分钟后发生在哪里、危险性大不大,是继续做手头的事,还是去防空洞躲起来。多数时候,人们只是看一眼手机,然后耸耸肩,该干啥干啥。

不过,有时候也会有出乎意料的情况。

在拍摄这段视频的几天前,我来到了乌克兰东部城市哈尔科夫。哈尔科夫非常靠近前线,所以每天都会受到密集的轰炸,城市里的防空警报几乎是24小时不停响彻的。

但是那天下午,可能是因为下雨,没有空袭,城市上空出奇地寂静。我和许多市民在一家快餐店里吃饭躲雨。就在这时,上空突然传来一声巨响,饭店里所有人都面面相觑——怎么没响警报就开始轰炸了?

几秒钟后,所有人的手机都传来防空频道推送的消息:“这是打雷。”

文学,应当为战争负责吗?

我之所以去到乌克兰,跟我的背景有关。

我在大学学的是俄语专业,后来在莫斯科、圣彼得堡留学多年,做了十多年俄罗斯文学翻译和研究。普希金、陀思妥耶夫斯基、布尔加科夫……是我每天阅读、研究,甚至做梦都会出现的名字。对我来说,俄罗斯文学和俄语似乎已经成为我生命的一部分。

举个例子,不久前跟朋友出去玩,朋友问我,为什么你在街上看到流浪猫、流浪狗会跟它们说俄语?我自己甚至没有意识到这件事。我想大概是小猫小狗让我感到亲切,而说俄语的时候,我也会觉得特别亲切。

但2022年,一切都变了。那年2月24日,俄罗斯对乌克兰发动了全面入侵。当我在新闻里面看到俄罗斯的坦克开过边境、碾入乌克兰时,我的头脑中一阵晕眩。对我而言,这不仅仅是一场战争,也意味着这个我所深爱的国家选择了一条自我毁灭的道路。

作为一个文学研究者,我开始自问,我所研究的东西到底有什么用?由于不满舆论场上充斥的各种颠倒黑白的声音,我决定利用自己的知识去改变些什么。

从那时起,我开始在网上翻译、发布一些战地新闻、文化评论、反战文艺作品。我期待有更多人可以了解,在战争宣传以外的俄罗斯和乌克兰到底是什么样子的。

在我翻译的作品中,很多乌克兰、俄罗斯和西方的学者都在探讨一个问题:俄罗斯文学到底要不要对这场战争负责?这个问题也困扰着我。

很多人可能会困惑:战争跟文学有什么关系?美国侵略伊拉克的时候,也没有人要求马克·吐温或爱伦坡为此负责呀。

但对俄罗斯文学而言,情况有些不同。因为自19世纪以来,文学在俄罗斯的文化和社会中始终占据着核心地位,被认为是俄罗斯民族精神、社会良知的承载者。

近年来,俄罗斯政府也在积极地将文学和文化遗产政治化。在和平年代,文学是这个国家推广软实力的工具,而在战争年代,文学甚至会成为战争理由的一部分。

在俄罗斯的战争宣传里,可以找到一些非常荒谬的言论,例如一些报道中说:特别军事行动的战士们不仅仅是在保卫祖国,他们也是在保卫俄语、保卫普希金、保卫俄罗斯经典文学。

在俄罗斯,文学被赋予了太多额外的价值。这也意味着,当危机来临,它也要承担许多额外的责任。

与此同时,俄罗斯文学本身也开始受到质疑。战争打响后,很多质疑者开始深挖俄罗斯文学的黑历史——普希金曾经写诗为沙皇镇压波兰起义辩护,托尔斯泰曾经是俄罗斯殖民军队中的一员,陀思妥耶夫斯基更是臭名昭著的沙文主义者……突然之间,整部俄罗斯文学史都通向了对乌克兰的侵略。

在乌克兰语境下,情况变得更加复杂。

由于俄罗斯数百年的统治,乌克兰的许多地区高度俄化,俄语是很多乌克兰人的母语,很多乌克兰作家也用俄语写作。战争爆发前,乌克兰的城市里有大量的街道是以俄罗斯作家的名字命名的,几乎每一座乌克兰大城市中都有一座普希金纪念碑。

▲ 乌克兰城市中的“普希金街”

同样,在2022年之后,一切都变了。

俄语变成了侵略者的语言,许多乌克兰人从此拒绝说俄语,哪怕这是他们的母语。城市中的那些俄罗斯文化痕迹,曾经被视为乌克兰文化多元共存的骄傲,如今却成了俄罗斯殖民的罪证。

以去殖民化的名义,大量以俄罗斯文化名人命名的街道被改名,城市里的普希金雕像被一座接一座地推倒,俄语作家的故居和博物馆被愤怒的市民泼墨、涂鸦。

▲ 基辅的普希金像被拆除(摄影:Kateryna Pieshko)

在翻译这些材料的时候,我的心中也产生了新的困惑。我知道,在战争之前,乌克兰有很多人从事着和俄罗斯文学相关的工作,例如这些博物馆的守护者,或是在大学里研究、教授俄罗斯文学的人。他们对于俄罗斯文学与文化的态度也这么决绝吗?表面的铁板一块之下,会不会有不同的声音?

怀着这些疑问,我决定亲自去一趟乌克兰,问问他们的答案。

2024年8月,我踏上了前往乌克兰的旅程。在乌克兰停留的25天中,我在不同的城市之间穿梭:利沃夫、基辅、哈尔科夫、波尔塔瓦、乌曼、敖德萨。我遇见了各种各样的人,采访文化人士,也和普通路人闲聊。

在乌克兰,我听到了完全不同的声音。有些人选择彻底与俄罗斯的一切决裂;有些人对去殖民化运动感到困惑甚至不满;还有些人试图在对侵略者的恨与对俄罗斯文化的感情之间寻找平衡。

接下来,我会选取哈尔科夫、敖德萨和基辅三座比较具有代表性的城市,围绕其中的城市坐标,讲述这些人的故事。

哈尔科夫:

找到自己的名字

哈尔科夫是乌克兰第二大的城市。通常来说,它被认为是一座“俄化”的城市,战争之前,绝大多数哈尔科夫人在日常生活中都说俄语。但在哈尔科夫的俄化之中,仍然有许多可以商榷的因素。

1920年代苏联刚刚建立的时候,乌克兰还是苏联的一个加盟共和国,它的首都就在哈尔科夫。当时的苏联在文化审查方面还是较为宽松的,它可以容忍各个加盟共和国有自己的民族作家,用自己的民族语言写作。

因此,1920年代的哈尔科夫汇集了乌克兰的文化精英,在这座叫作“词语大楼”的建筑里,居住着数百个用乌克兰语写作的作家。

▲ 词语大楼

但是好景不长,到了1930年代,由于斯大林对民族意识的打压,这些作家受到了非常严厉的迫害。

这是当时一个乌克兰知识分子家族的合照,这张照片拍于1930年代初,照片上一共有10个人,但是到了1946年,只有4个人活了下来。

▲ Krushelnytsky家族(1930年代初)

当时,这一代乌克兰的民族作家被认为是属于乌克兰的文艺复兴。但镇压过后,由于大多数成员都已经被消灭,最终这一代人被称为“被枪决的文艺复兴”。

在那之后,哈尔科夫就成为了一座没有乌克兰文化传统的城市。因此,这座城市的俄化并不是自然而然的,它是哈尔科夫本土的乌克兰文化进程被强制打断之后的结果。

在哈尔科夫,甚至很多市民都不知道自己的城市有这样一段过往。但是有一群人正试图把这段记忆重新挖掘出来。

市中心的哈尔科夫文学博物馆是一座二层的古典式小楼,从1980年代末开始,博物馆的工作人员就开始非常细致地整理“被枪决的文艺复兴”一代的创作遗产。

▲ 哈尔科夫文学博物馆

由于哈尔科夫离俄乌边境非常近,战争开始后,它几乎每天都会遭遇轰炸。所以在战争时代,哈尔科夫几乎所有的博物馆都是关门的,但文学博物馆是一个例外。

战争刚开始时,工作人员就把藏品转移到了秘密的安全地点,然后他们决定继续开馆。虽然没有常设展,但是他们每天都在进行不同的临时展览,或是举办讲座与音乐会,来填补市民对文化生活的渴望。

文学博物馆的馆长叫佩雷普丘克,一位眼神坚定的女士。她是唯一一个在访谈中坚决不说俄语,全程和我用英语进行交流的人。

▲ 佩雷普丘克

但事实上,俄语是她的母语,她在大学学习的专业是俄罗斯文学,毕业论文写的是著名的俄语作家陀思妥耶夫斯基。

转变来自大学毕业之后,当时她来到哈尔科夫文学博物馆实习,在这里,她第一次听说了“被枪决的文艺复兴”一代的故事。她发现自己受到了极大的欺骗。从小他们就被教育俄罗斯文学很伟大,乌克兰文学平平无奇,原来乌克兰有那么好的文学遗产,只是被掩盖起来了。

我向馆长介绍自己此行的目的,想探讨乌克兰人如何在战争中寻找自己的新身份认同。她打断我:不是新身份认同,而是真身份认同。

我来到博物馆的那几天,他们正在庭院里办一个叫“专有名词”的特展,也可以翻译为“自己的名字”。他们用旋转的展板来展示俄罗斯文学在乌克兰的“鸠占鹊巢”:每块展板的一边是普希金、陀思妥耶夫斯基等俄罗斯文豪,另一边则是被埋没的各位哈尔科夫诗人。

▲ “专有名词”展览

战争之前,哈尔科夫的街道常常用前者命名,尽管这些作家和这座城市几乎没有任何关系。他们通过展览发问:为什么我们不用自己的作家来命名自己的街道呢?

在博物馆的庭院,我参加了一场民谣音乐会,歌手把上世纪乌克兰诗人写的作品改成了歌。来听演唱会的大多是年轻人,我留意到一个金色短发的女孩坐在第一排,一直在给歌手画肖像。

后来我才知道,她叫妮卡·科茹日科,是哈尔科夫战时成长起来的青年艺术家,只有18岁。

▲ 音乐会现场,右二背影为妮卡·科茹日科

她参加文学博物馆的每一场活动和展览,积极地在媒体上发声,抱怨自己过去在学校里只学俄罗斯文学,完全不知道乌克兰文学也可以那么精彩。

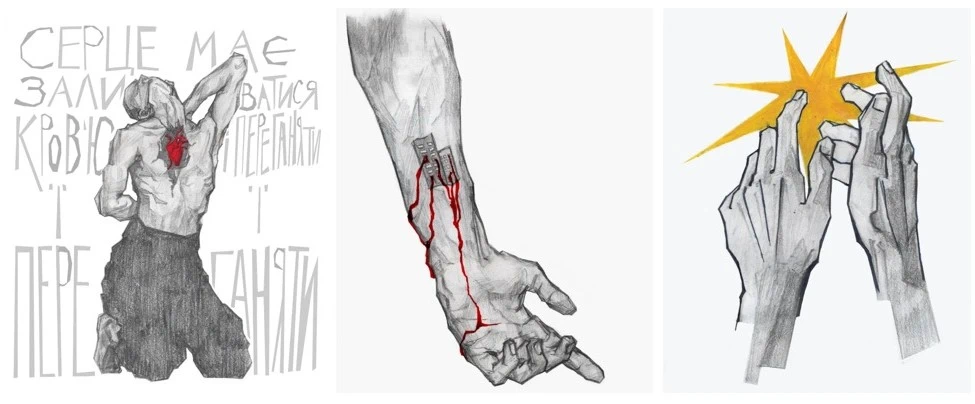

在妮卡的Instagram上,我看到了她的作品。她画中伤痕累累的人体、闪着光的星星,代表着伤痛与希望。

在一个访谈中,妮卡说,这座城市里已经有太多人死于战争,他们再也发不出自己的声音——“我要为那些再也不能发声的人创作。”

人们认为,像妮卡这样的年轻艺术家,代表了乌克兰文化在战争和创伤中迅速崛起的新一代。他们很快将会和这个民族一样脱胎换骨。