1

媒体人王利芬激起了众怒。

她在微博上大肆庆祝她的个人公号出现第一篇10万+的文章,而这篇文章讲的是80后茅侃侃的离世。

她显然被兴奋冲昏了头脑,没有意识到她文章的内容,与她这时的喜悦之间的巨大分裂。就像有人批评这是人血馒头一样,它是在一场葬礼中,一位记者因为她对葬礼报导的成功而大笑;是面对尸体时, 从没有觉知到这是一个生命的消逝,而只是一个潜在的爆款头条。

曾有鸡汤这么说:你是什么,你就看什么。对于王利芬女士而言,她的价值谱系里10万+是最重要的,所以尸体也就成了一个数字而已。

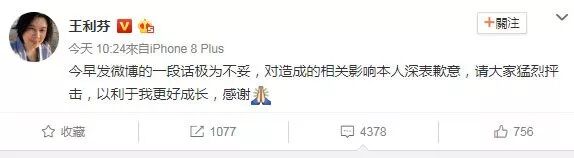

在这条微博惹祸之后,王女士迅速的删掉了这条微博,并发博表示道歉,但道歉的最后一句,意味深长。她说:请大家猛烈抨击,以利于我更好成长。

王利芬微博

她的潜意识还是露出马脚,她在这时候,她关心的仍是自己,以及自己的成长。而那种被她消费的生命,仍然不值一提。

真正不寒而栗的地方,也就在这里。

这里面是一种对于他人生命的无感,对他人真正悲痛的隔绝。但吊诡的是,她能又快速地写出一个所谓创业的残酷,对逝去的悲悯。

她能娴熟地运用文字技术去操弄大众情绪,而自身却似乎已丧失了对那种情绪的真正的尊重。

2

这种潜行在她道歉文字里的态度,与这两天陷入洗稿丑闻的周冲女士在朋友圈所说的话不谋而合。

“与其教育傻逼,不如赚傻逼点钱。”

周女士不尊重自己的读者,与王女士不尊重自己所报导的对象,本质上一样。

她们都是10万十的信徒,而所有的读者,以及读者所信奉的东西只是完成10万+的微小链条。

10万+成了这个内容创业时代最大的宗教。为了这一切,标题党、震惊部只是表象。其本质都是对最普遍的生理趣味的无底线顺从,是对最普遍的集体焦虑有意识的挑逗,是对最普遍的不安全感的技术性抚慰。

我们当然不能美化之前的媒体,我们当然知道, 《纽约时报》也是从黄色小报发展起来的。但由于之前技术能力的欠缺,我们的媒体从业者并不能真正的对接读者,这种联接要通过发行量、口碑、编委会、主编的层层过滤。

这些现在看起来冗余的设置,其实从相当程度成了一道优秀的防火墙。

读者趣味的无法量化,让编辑有了有限的自由创作空间,让编辑的趣味与读者趣味之间存在稍许的误差,它有限度地容许记编辑引领、冒犯读者,这种差异化,无论对于编辑记者还是读者,都是个良性刺激,因为它能让人们更丰富。

而移动互联网的普及,让读者的趣味被锁定在即时的精确到个位数的阅读数上。这种数学化的简化,让一个生命性的丰富性被迅带抽空风干,只保留了那些最粗壮的骨骼和纤维素。而这些骨骼与纤维素就是那些最底层的欲望,也就是动物性的那面。

这时编者或者作者与读者的关系,就从互相琢磨互相较量的关系,变成饲养与索取的关系。这种关系同时损害着两者。

对于读者来说,这种毫无挑战的喂养,使他永远停留在一些底层欲望的满足上,他会同时患上精神世界的营良过剩和营良不良症,他在这种极度的填鸭式的喂养中失去了那个自然的自我。

对于作者来说,他的工作跟表达自我无关,它也就变成了一个纯粹的技术工作,它成了集体情绪最大公约数的应声虫,它的价值也就仅限于此,成功就成了它唯一的追求。

这种双向的封闭的互相喂养机制,最终形成的就是现在这个局面。大众越来越极端越来越容易被煽动,而这些内容生产者也越发缺乏对这些人的尊重,他们还把这称为割韭菜,收智商税。

3

王利芬的言论,就是这种工具论的无意识体现。而王利芬能够如此自然地讲出这句话,则跟现在工具论的大行其道有关。这种工具论甚至成了一种政治正确。

文化精英与知识精英大面积地放下思想包袱,成为文化商人。在全国性的创富运动中,所有人, 都认识到最羞耻的事是我是个穷人,成为富人是这个时代最心照不宣的主旋律。这时,所有以前觉得高贵的价值, 比如良心,比如优雅 ,比如爱,成了最大的累赘。

有些人为了缓解抛弃这种价值的不适感,也为了让他们的转型具有合法性,他们必须转嫁责任。所谓“与其教育傻逼,不如赚傻逼点钱” ,就是其中一种刻薄的自我申辩的说辞。

前一段时间引起广泛热议的许知远与马东以及近期的李诞的对谈,其实就是这种文化商人内在焦虑的一个显著体现。

许知远、李诞对谈

许知远,这个热爱愤怒并把愤怒作为标识的知识分子,其实可以看作更年青版的马东和李诞,虽然李诞其实比许知远年轻多了。 他们的对话,可以看成他们内心世俗与灵性的激烈撕扯。

从某个方面来说,马东与李诞要比许知远更深刻,许知远则生造出一个曾经辉煌闪光的过去,他通过批判现在去回避一些更本质的也更灰暗的东西,而马东和李诞则直面了这个世界冷硬的那面,那种过去现在未来都不存在的救赎,许知远所谓的高贵就根本没有存在过。

这种高贵不存在与他们放下身段娱乐至死之间,有着强大的因果关系。他们要放下身段,也必须摧毁那些无用却又烦人的道德负担。当负担放下之后,他们却发现这些普适性的价值才是他们变现的最好方式。

这真是个残忍的笑话。你必须工具化它们,才能有经济上的价值。

当然马东与李诞的选择是正当的,因为他们坦率,他们在受众面前也并不讳言他们的虚无倾向。

不正当的是,那些欠缺了对这个世界的真正信心,失去了对人性的基本信任,却泡制出励志故事、心灵鸡汤的人。

面对别人的信任,他们的回馈也就不再是感激,而是一种弱肉强食的得意与轻视,是一种猎物上勾的惊喜。