|

|

楼主 |

发表于 2025-7-19 07:29 AM

|

显示全部楼层

本帖最后由 Hutong9.net 于 2025-7-19 07:37 AM 编辑

无知的幻境

今年3月发表在《生态与演化进展》(Trends in Ecology and Evolution)上的一篇文章把经验的消亡聚焦在了生态学家身上(Soga & Gaston, 2025)。文章的观点指出,野外研究和实习的减少将会直接阻碍生态学研究的进步,因为野外研究渗透到了其研究过程的每一步:不论是发现问题和提出假设,还是数据收集和整合。

然而,也有学者不同意这个观点并发表文章予以反驳,他认为生态学对野外研究重视程度的降低恰恰反映了生态学的成熟和进步、不断向着专业化发展,尽管会对学生培养和新假设的形成造成损害,但如传感器、卫星、高通量实验、数字建模和模拟等新技术和方法的进步可以弥补这一损失(Guariento, 2025)。我们不需要为此警惕,反而应当感到欣慰。

我们如今真的已经可以在电脑前通过数据洞悉世界了吗?

这只不过是一种无知的幻境,我们甚至没有完成对地球最基本的探索。

森蒂内拉山脊(Centinela Ridge)位于厄瓜多尔西部,这里有一片面积约为40平方公里的云雾林,其中生活着90多种特有植物。但这片珍贵的云雾林在上世纪90年代因为大规模的森林砍伐被严重破坏,其中生活的特有植物被植物学家宣称已经全部灭绝。这次事件被誉为现代最臭名昭著的生物多样性灭绝事件之一,甚至还因此诞生了一个名词:“森蒂内拉式灭绝”(Centinelan extinction),用以形容物种还未被人类所认识就彻底消失。

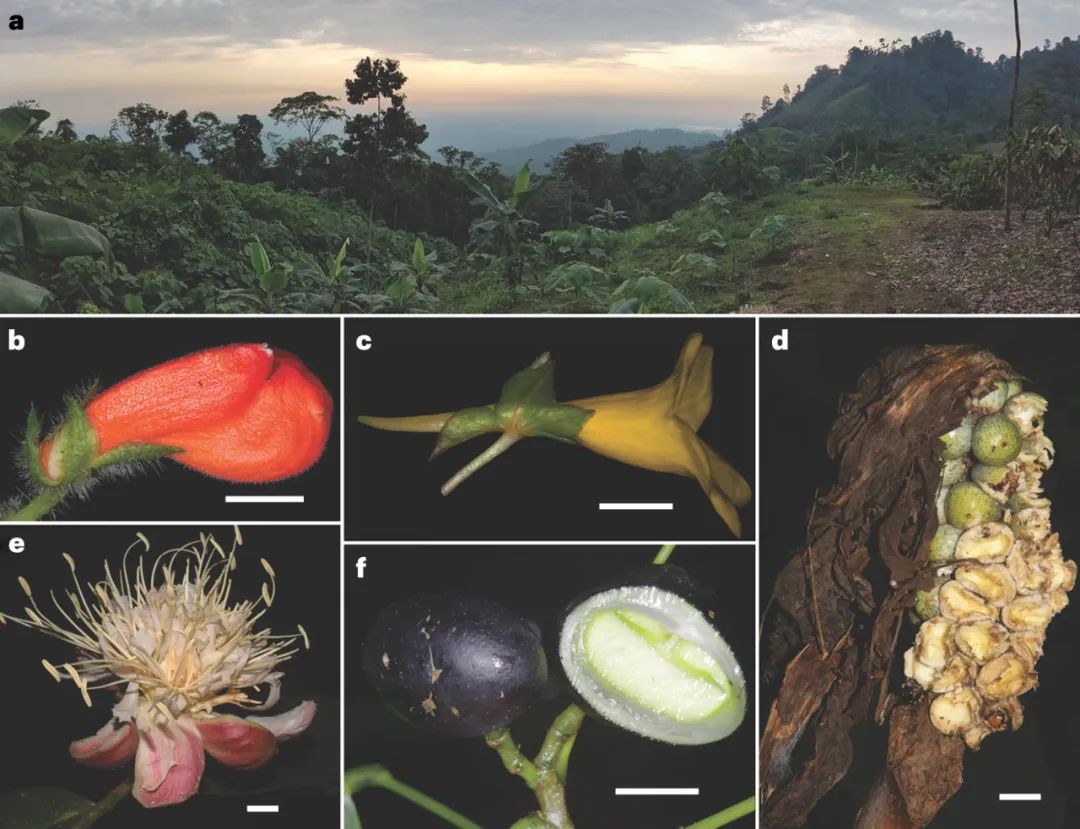

然而,随着近些年更加详细的调查研究,研究者发现有99%所谓的森蒂内拉特有物种其实都可以在其他地区找到(White et al., 2024)。事实证明,森蒂内拉的灭绝事件只不过是由于野外调查不足所导致的偏差。而在人迹更加罕至的地方,这样的偏差更加剧烈,比如林冠、地下和深海。

厄瓜多尔森蒂内拉地区景观及五种被认为已经灭绝但实际依然存在的物种 White et al., 2024, Nature Plants

全世界有两百多万种已经被人类认识的物种,而这还只是被科学家发现并且描述的物种,在大量研究者尚未踏足或者详细调查的区域,还有更多的物种等待被发现(或者已经悄然灭绝)。我们最熟悉的鸟类和哺乳动物只是这其中的万分之七,而小小的昆虫占了一半多。据估算,世界上已经描述的昆虫物种只占到了实际总数的六分之一,理论上还有五百多万种昆虫等待人类的发现和认识。这个数字并不夸张。香港,世界上城市化程度最高的地区之一,随着越来越多调查的开展,在过去的十年里,基本上每一两年就有新的物种在这里被发现并描述。

毫无疑问,过去几百年的探索发现已经积累下大量的野外数据,最近几十年生物多样性和生态系统监测技术的发展更是加速了这一数据积累的过程,但技术的进步并不与野外研究相互排斥,二者本是相辅相成的关系。

2023年,北京大学领衔的联合科考团队在西藏林芝发现了亚洲最高的树,这是一棵西藏柏木,树高达到了102.3米,刷新了亚洲最高树的记录。研究人员利用无人机激光雷达对整个区域进行了精确测绘,确认了区域内存在高树的可能性。随后,再利用无人机和背包激光雷达结合的技术,绘制了区域内树木精准的三维点云模型,然后发现了这棵高102.3米的巨树,测量的偏差控制在了厘米级。也是利用相关技术与实地调查相结合,他们“扫描”了整个中国的森林,结合AI算法算出了中国一共有1426亿棵树木。这些发现正是技术进步和野外研究相互成就的典范,回答了树能多高、树有多少这样经典而重要的问题。

西藏柏木最高树点云模型 图:人民日报/北京大学

新技术的发展本应让我们更加勇敢而频繁地迈向那些过去难以企及的地区,而不是让我们变得固步自封、躲进房间。

而且我们依然需要清醒地意识到,目前数据积累最多、最快的,依然是我们最为了解的那些区域,依然集中在最为了解的生物,比如鸟类、哺乳动物和木本植物。也就是说,我们知道得越来越清楚的那些,往往还是我们本就已经最为了解的部分。

在野外,新的研究问题还在不断地涌现。

是起点也是终点

在野外实习时,有学生问我,他一直为野外研究所吸引,但也一直深感困惑,因为相比起实验室中严密可控的操纵实验,野外研究有时简直算不上科学:那么多无法控制的因素、那么多难以量化的变化,大量的观测和归纳但最终却无法得到一个准确的答案。

是啊,在还原论统治科学方法论的今天,野外研究的不确定性和难重现性让它有时看起来真的好像“不够科学”。

可不确定性和复杂性又何尝不是真实世界的特征?被量化的世界不过是个子集,暂时缺乏有效手段进行量化的世界就不是真实的吗?数字是抽象的,而在野外的物种、环境和变化却是具体的。

世界不止是还原论的,也是整体论的。恰是难以捕捉,我们才更加需要将自己有限的知识、经验、猜测,通通直接投入到真实的野外中去质疑、去捶打、去验证,再从被打碎的经典中寻找新的答案、新的方向。

野外会让一切好奇自然发生。

如果新一代的生态学研究者选择远离野外,TA们便难以提出新的问题,即便能从故纸堆中找出尚未解决的问题,也难以形成新的假设、挖掘出新的证据去解决它。当数据分析得到异常的结果时,TA们也难以将其和自然中的实际情况相连,而只能依赖已有的文献和知识。

当生态学研究者选择离开野外,TA们便选择了活在过去。

在全球环境剧变的今天,生态学比以往任何时候都更接近一门应用学科。只有躬身入野,勇敢地直面真实的世界,才有可能获得新知识、修正旧知识、回答真问题。

野外依然是生态学研究的最前沿,也是生态学迈向的终点。

参考文献

[1]Ríos-Saldaña, C. A., Delibes-Mateos, M., & Ferreira, C. C. (2018). Are fieldwork studies being relegated to second place in conservation science?. Global Ecology and Conservation, 14, e00389.

[2]Pyle, R. M. (1993). The thunder tree. Armbrecht-Forbes, A., Forbes, P., &. Pyle, R. M.

[3]Kahn Jr, P. H., & Kellert, S. R. (Eds.). (2002). Children and nature: Psychological, sociocultural, and evolutionary investigations. MIT press.

[4]Pauly, D. (1995). Anecdotes and the shifting baseline syndrome of fisheries. Trends in ecology and evolution, 10(10), 430.

[5]Ulrich, R. S., Kellert, S. R., & Wilson, E. O. (1993). The biophilia hypothesis. Biophilia, biophobia, and natural landscapes, 73-137.

[6]Soga, M., Gaston, K. J., Fukano, Y., & Evans, M. J. (2023). The vicious cycle of biophobia. Trends in Ecology & Evolution, 38(6), 512-520.

[7]Zeller, K., Mouquet, N., Garcia, C., Dezecache, G., Maille, A., Duboscq, J., ... & Bonnet, X. (2025). Danger versus fear: A key to understanding biophobia. People and Nature, 7(4), 847-859.

[8]Hinkelman, J. (2023). Origins and diversity of spot-like aposematic and disruptive colorations among cockroaches. Biologia, 78(6), 1659-1677.

[9]Soga, M., & Gaston, K. J. (2025). Extinction of experience among ecologists. Trends in Ecology & Evolution.

[10]Guariento, R. D. (2025). From field to framework: response to Soga and Gaston. Trends in Ecology & Evolution.

[11]White, D. M., Pitman, N. C., Feeley, K. J., Rivas-Torres, G., Bravo-Sánchez, S., Sánchez-Parrales, F., ... & Guevara-Andino, J. E. (2024). Refuting the hypothesis of Centinelan extinction at its place of origin. Nature plants, 1-8. |

|