新年伊始,

我们分享三位85、90后女性创作者的故事,

她们自由、先锋,敢于突破,

“我让自己流动,看看我会成为什么样的人。”

2021年在巴黎获LVMH Prize评审团特别奖,周睿是史上首位获此奖项的中国设计师文那转型新作“藏海厝”,21尊雕塑结合壁画长卷

去年底,这一转型新作“藏海厝”终于落成。

我是中国美术学院第一批玻璃专业学生,后来又去英国念了玻璃专业的硕士。

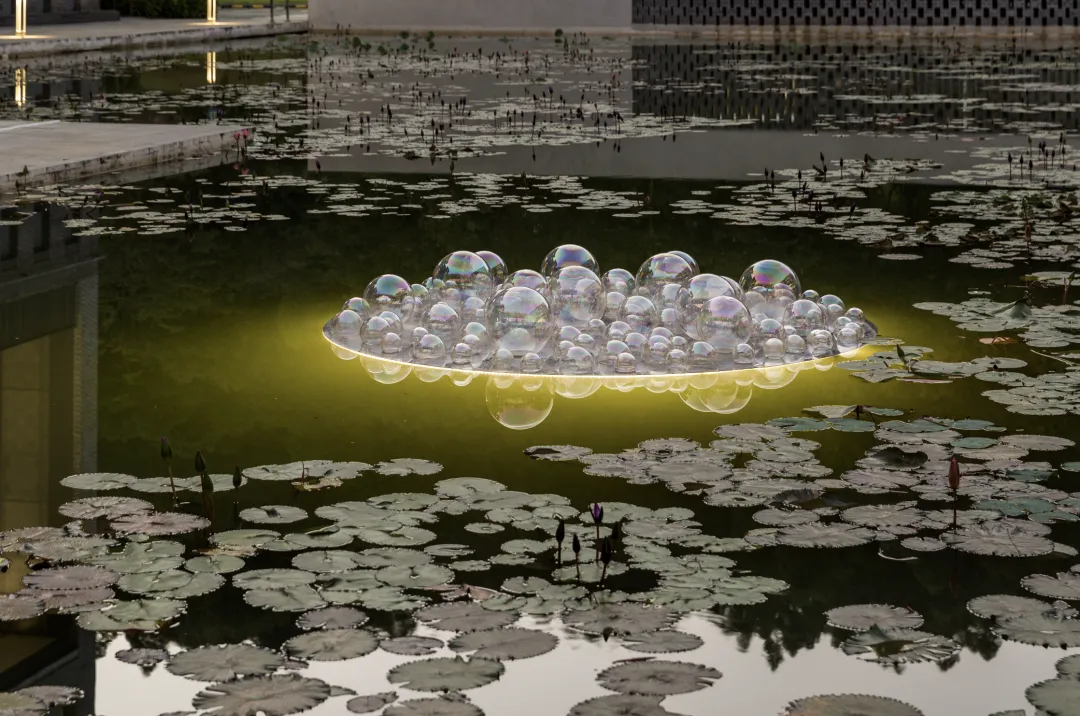

我现在主要用玻璃来做艺术创作,一直会用到玻璃吹制技术,指的是用高温把玻璃熔了并保持在1200度,再从熔炉里取出蜂蜜状的玻璃料塑形。2024年11月,谢文蒂在山东淄博博山的玻璃厂

用玻璃来做艺术,还是太小众了。这就是为什么我每次做作品都要在国内开着车腾挪转移,跟搬家似的。玻璃工厂在国内其实到处都有,但是能满足创作需求的五个手指头应该能数的过来。

在淄博的这段时间,我白天在翻模厂工作,有时要跑去不同的地方找材料、做金属焊接、找铁艺师傅改造一些物件,同时做好几件作品。

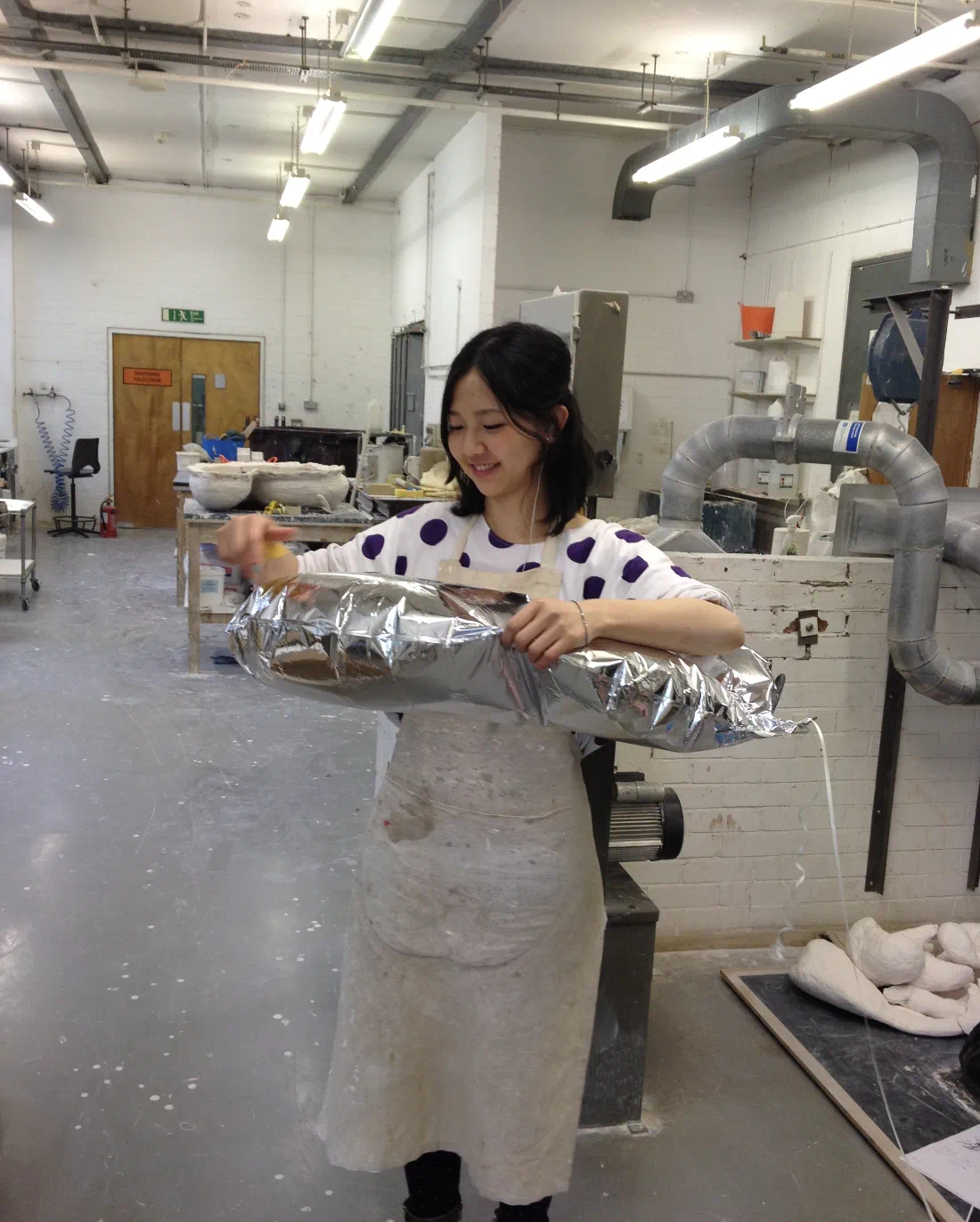

谢文蒂在驻地创作

玻璃有它的脾气,操作不当或者退火不当都很容易破裂,需要耐心呵护。我觉得自己跟玻璃很像,看上去轻盈,但又有真实的重量。高温时玻璃是液体,柔软,流动,但冷却下来以后很硬,我也挺倔的,比较有韧性。

2022年,我参加了大乾艺术中心的驻地“河流计划”,沿着珠三角水域探访一些制造业工厂。在佛山南海丝厂看到女工们站在几大排机器前,熟练地将比头发丝还细的蚕丝分离、打结,当时我就想用吹制玻璃把她们的手部姿势表现出来。

流动的玻璃液

我说服丝厂的女工阿姐们参与到我的创作中,给她们缫丝动作的手势翻模,再用玻璃吹制的工艺,将手势定格在透明玻璃泡里。你能看到玻璃泡里有一只手,连纹路都清晰可见,但玻璃里什么也没有,是空的,这种隐形的关系正像是我在女工的劳作中体会到的。在和她们的交往中,我切实地感受到生活的重量,疫情后丝厂效益不好,她们都要打数份工兼职,家里还有小孩子要带,生活很不容易。但她们都非常勤劳,乐观。

《在她的身体里-阿梅》在挪威展出,谢文蒂在讲解作品

新做的版本《在她的身体里》,都是红色系,有点暗示了女性的身体,“她”既指女工也指玻璃,玻璃的身体也被一只手戳了一下。在最新版本里把自己做作品的手也放了进去,某种意义上我也很像一名女工。

我一直对分形很感兴趣,分形在自然里随处可见:树枝、动物的角、闪电、火焰、细胞分裂、人的肢体等等。2021年在景德镇驻地的时候,我通过剪加热的玻璃让玻璃泡分裂出很多尖端,形成一个个“角”。

这七组雕塑里,上半部分是陶瓷做的,有很粗粝的表面肌理,模拟公鹿的角和树根,但故意做成粉红色,看起来很像珊瑚。底座是一块呈90度角的做锈的生铁,映照往下伸出的一根玻璃角,它像陶瓷的镜像,也像个幽灵。

我上大学是2006年,当时中国美术学院的玻璃专业还是新开设的专业,是冷门中的冷门。上学的时候只学过窑制玻璃,有点像是传统雕塑,先做泥塑,然后翻模,最后让玻璃在窑炉里成型,那时我还没有接触过热玻璃。

本科感觉没学明白,属于半生不熟,研究生我就去了伦敦皇家艺术学院继续学玻璃。去了英国后,我才接触了当代艺术,对玻璃这个材料有了更多的理解。2012年毕业回国,我也不知道怎么成为一个艺术家。国内的玻璃创作环境等同于荒芜,做玻璃太需要设备了。作为一个刚毕业的艺术学生,要先解决自己的生存问题,我就选择了一份看似相近一点的工作,通过事业单位考试进了深圳美术馆上班。

谢文蒂在美术馆上班时期

2017年底,我白天在美术馆上班,晚上去驻地,也是那时候学会了开车。在深圳市内跑,3个月开了8000公里,做了个展“漏气”,重新找到了一点做艺术的感觉。

常常有人说,你做作品很折腾,都很远,我挺享受开车的过程,尤其是开长途。我一天可以开八个小时,开车的时候思绪乱飞,经常灵感和体悟爆棚,有一种大地辽阔任我行的豁达感。

在驻地期间的临时住所

2025年,我计划再做几场驻地和展览。艺术家对我来说不是一顶帽子,可能更像一种生活方式。我希望可以一直做点有意思的事情。