读到高神父的这些记录,我常常会有一种抽离感。在我们的主流叙述中,20世纪上半叶,东北和整个中国社会正在经历不断的战乱和动荡,人们焦虑不安,到处都有死亡、瘟疫、土匪肆虐、政权更迭。可是在高神父的家书中,他的情绪是平稳的,日常生活仍在继续。

大家好,我叫李纪,是一名历史学者,来自香港大学。

今天我要给大家分享的故事,是关于东北历史上的一群小人物。现在有很多人在讲东北故事,但我今天要讲的故事很多人可能根本不知道它存在过,在我进入这个研究领域之前,我也不知道它存在过。

发现杜家书信

2004年我在海外读博,因为之前学习法国史,所以我想找一个中法相关的研究项目,我的法国导师就带我来到了巴黎外方传教会档案馆。

这几张照片是我第一次到访时拍摄的,这是一座17世纪的修道院,非常漂亮。

当时去档案馆还能摸到这些发黄的纸张,闻到发霉的味道。但现在再去,档案都已经数字化了,你只能闻到机器的味道。

这些档案告诉了我们什么呢?

19 世纪有许多法国传教士来到中国的东北,为了向教会汇报,他们每年都要写年度报告。他们会记录一个村子生老病死的数字,从这些资料中可以看出一个村庄和地区的大致轮廓。看到这些法语记录的东北世界,把它和我们了解的东北社会对比,真是又熟悉又陌生。

可是档案也带给我很多疑问,是什么人住在这个村庄?这些姓名模糊的底层老百姓是谁?他们如何跟法国传教士相处?宗教对他们来说又意味着什么?

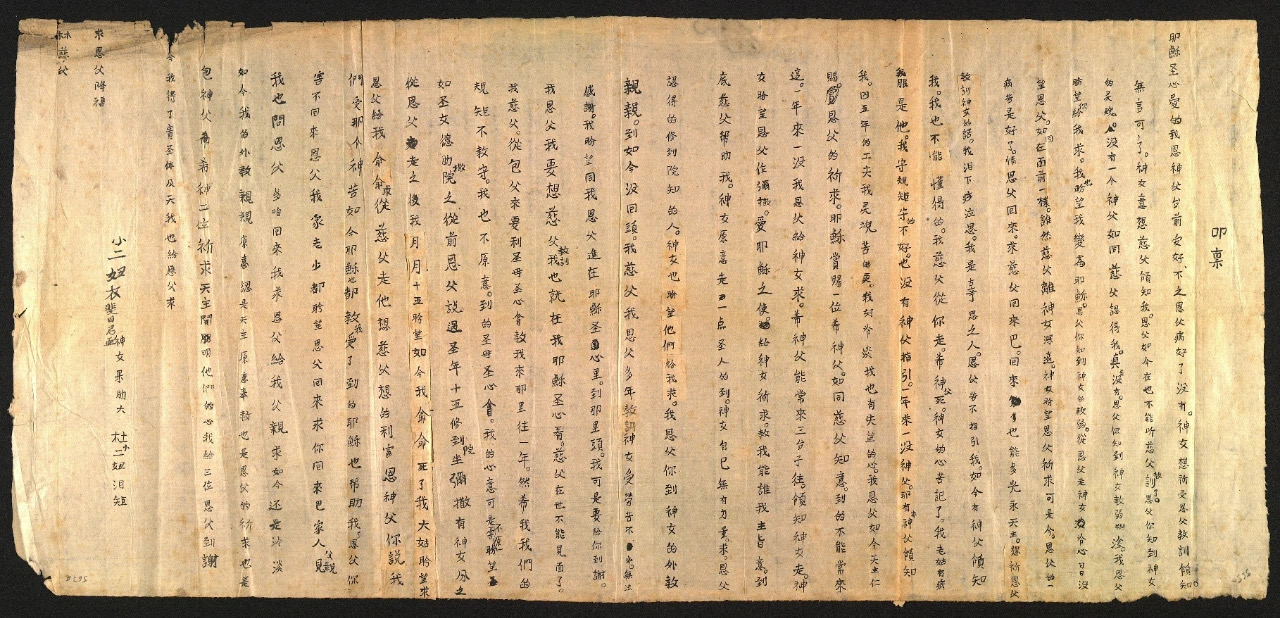

这些问题一直困扰着我,直到有一天我发现了几封中文书写的书信。发黄的毛边纸被小心地折起来,展开后有半米长,信件的内容是从右向左用笔墨竖行书写的。

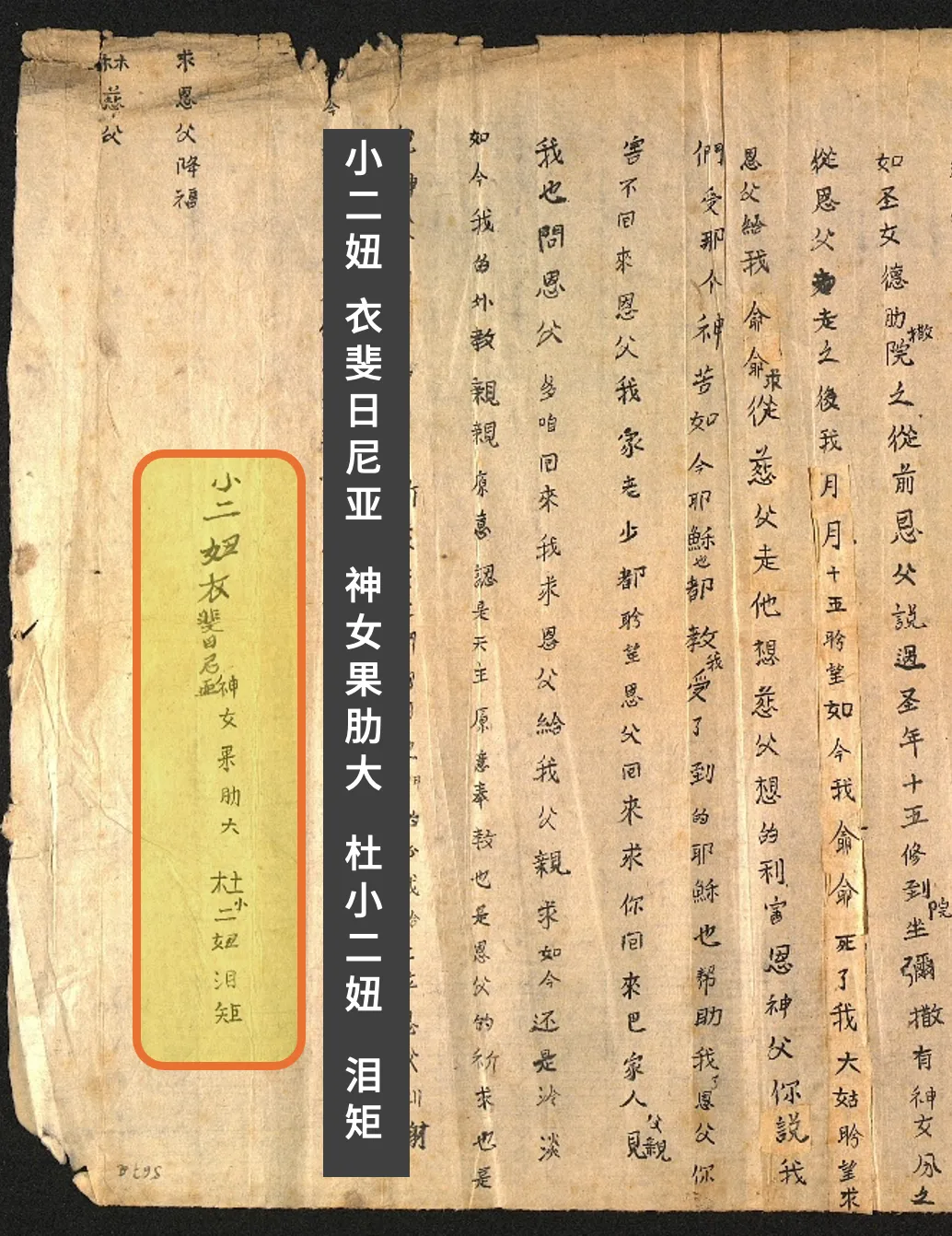

第一封信落款是“小二妞 衣斐日尼亚 神女果肋大 杜小二妞 泪矩”,流着眼泪写的。

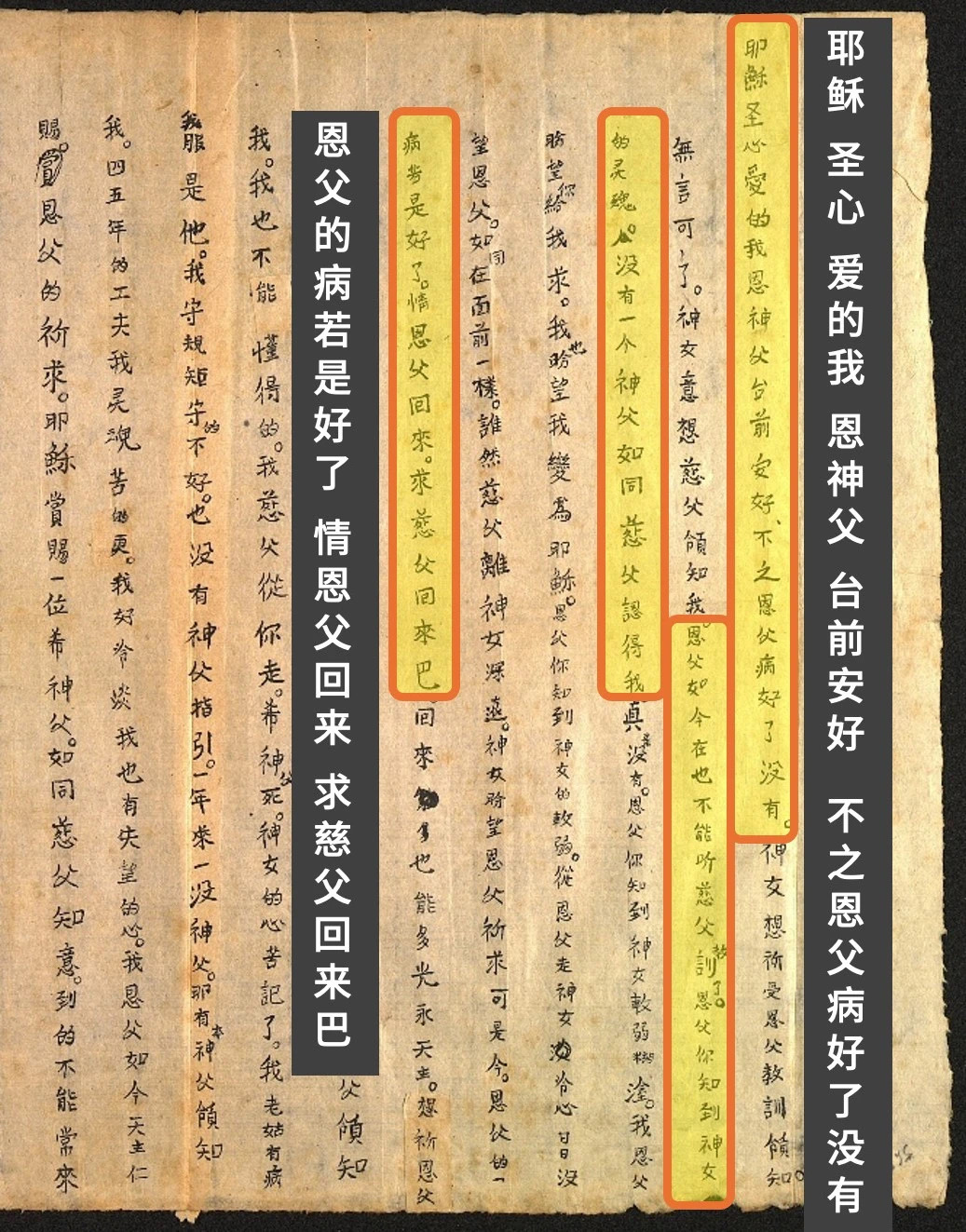

我们来看一下信的内容是什么。第一句是“耶稣圣心爱我的恩神父台前安好 不知恩父病好了没有”,“恩父的病若是好了 请恩父回来吧 求慈父回来吧”,非常情真意切。

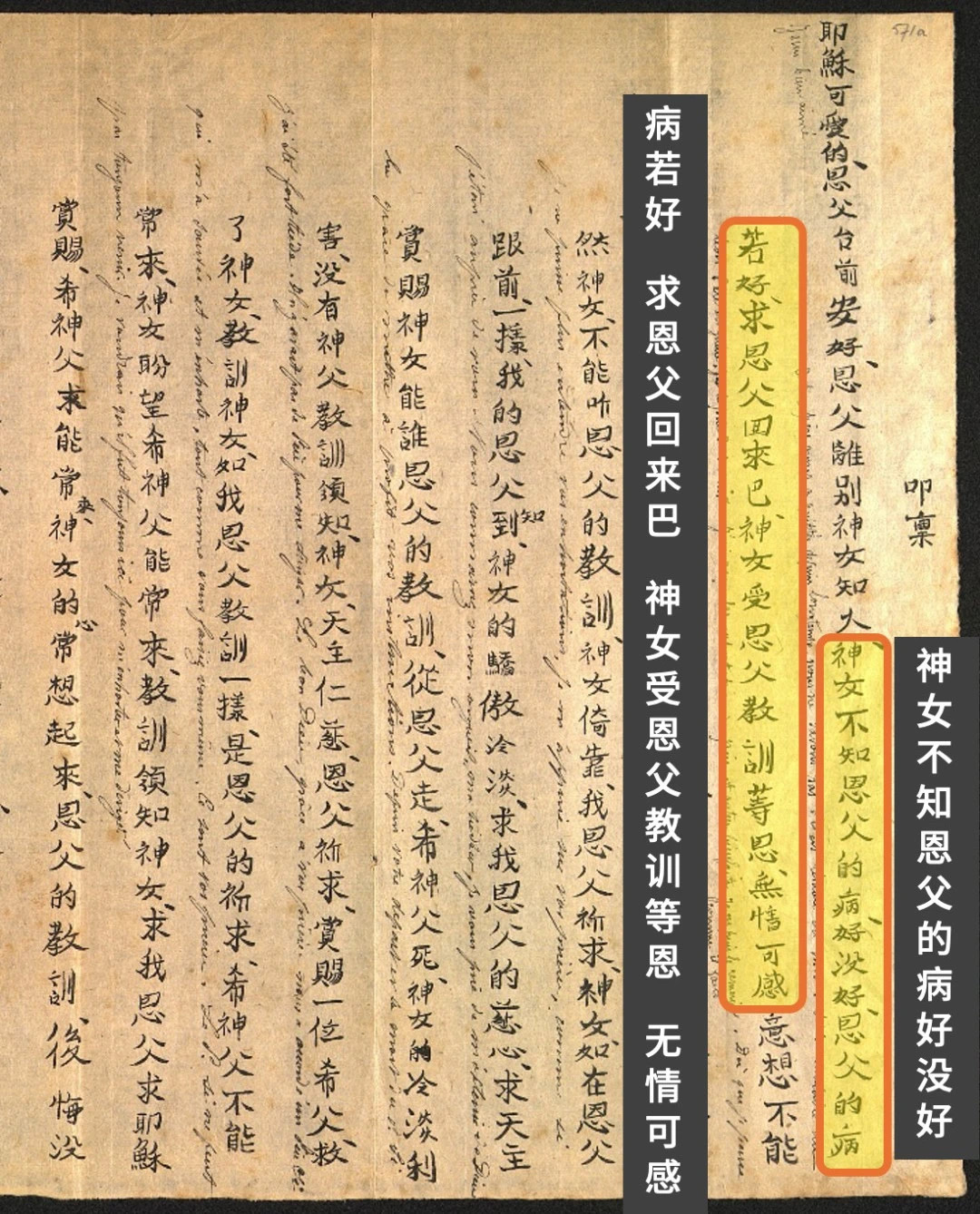

第二封信落款是“杜小十一 玛利亚 泪具”,同样地流着眼泪写的。信件的内容也比较相似:“神女不知恩父的病好没好 病若好 求恩父回来吧 神女受恩父教训等恩 无情可感。”

第三封信上出现了一个日期,“救世一千八百七十一年五月初一日”,熟悉历史的朋友可能马上反应出来,这是我们的晚清同治十年。落款为“杜小大子斐乐美纳玛大肋纳”。这封信写给谁呢?是林神父,第一封和第二封信也一样。

这封信中还提到了一个地方叫杜家庄,杜小大子写道:“到如今杜家庄没有常神父 包神父立路道 神女不愿意进去 他规矩小女不愿意 想要长住他们院 女心不安平。”她可能是跟包神父起了冲突,所以要给林神父写信。

杜小大子也有了很明显的性别意识,在这封信的末尾她写了这样一句:“要能非女也 非到父跟前听听父教训”,如果我不是女生,我可能就到神父跟前跟你见面了。

读到这几封情真意切的信后,我想知道杜家庄这个地方在哪里。这样一个小村庄在中国的地图上是很难找到的,没想到在19世纪一张教会的地图上,这是一个很重要的地方。

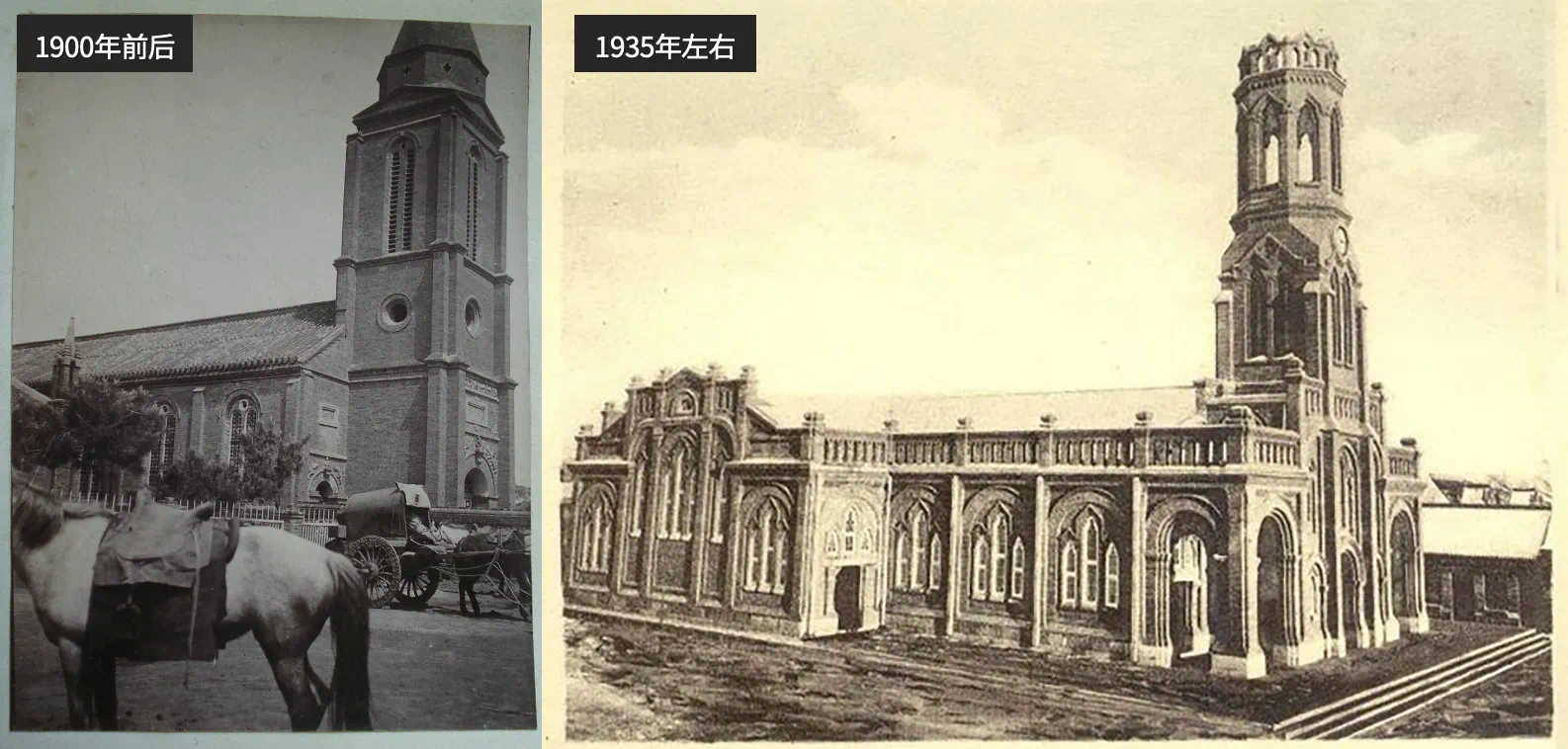

在巴黎外方传教会的档案中,我还看到了杜家庄教堂的照片,一张是1900年前后的杜家庄教堂,一张是1935年左右。1900年的教堂在义和团运动中被损毁了,后来重建了一个更加宏大的教堂。

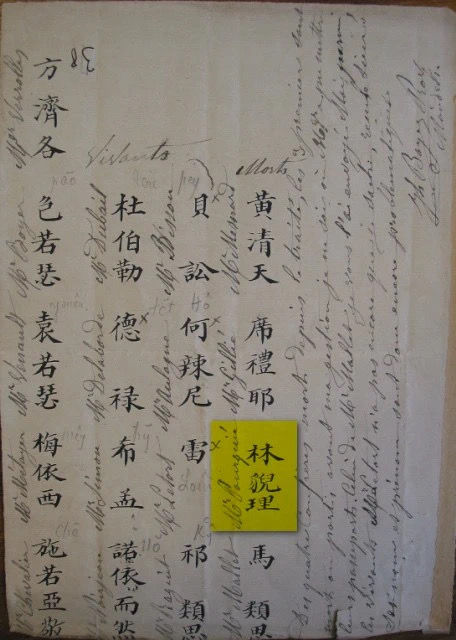

林神父又是谁呢?档案告诉我们林神父是一个法国人,他1812年出生在法国南部,中文名叫林貌理。1847年到1870年他来到中国东北,也是在这个时期他到了杜家庄认识了杜家人,这才有了杜家女孩给他写信的故事。

1870年林神父生病回到了巴黎,1871年这几个小姑娘写的信寄到巴黎的时候,很不幸林神父已经去世了,所以这几封信就留在了档案馆,100多年以后来自中国的我很幸运地看到了它们。

这几封信如果仔细看能发现有很多错字、别字和表达错误,还有剪贴的痕迹,可见她们的书写能力不高,但写字写信对她们来说是一件很重要的事。

我还注意到这三个女孩子的名字,我们都知道名字在中国传统文化中总是跟一个人的身份紧密相连,它可能反映你的学识、家世,反映父母对你未来的期望,但是杜小二妞、杜小十一、杜小大子严格来说都不是正式的名字。这些模糊随意的名字,可能也对应了这几个女孩在家族中比较随意模糊的存在。

与此相对的是,这几个姑娘都有长长的法语的教名,在教会的档案中,她们被登记为Colette、Marie、Philomene。新的名字给了她们新的身份,也为她们打开了一个新的世界。

关于这几封信我还有一个疑问,我们知道它写于晚清同治年间,那个时候中国的识字率非常低,有学者统计,在1900年之前,中国的识字人口只占人口总数的1%-2%。这几个女孩居住在一个偏僻的乡野,她们是怎么学会读写的呢?

大家可能也注意到,这几个小姑娘在信中都自称为“神女”或“小神女”,这意味着她们是守贞女,也就是因为信教而发愿不结婚的女孩。在中国,她们和修女还略有不同,因为守贞女都是继续住在家里。中国的守贞女最早出现在福建,到了19世纪东北也出现了,当地人把她们称为“姑奶奶”。

这是巴外方所存的一张中国守贞女的照片,这两个女性手里拿着书,对于当时中国的女性来说,这是很特别的,她们拿的可能是经书或者《要理问答》。

寻访杜家庄

看到了杜家的书信,知道了杜家,在地图上也看到了杜家庄,那么现在杜家庄还存在吗?

2007年我第一次来到沈阳,想去寻访杜家庄,沈阳的几个朋友都表示从来没有听过这个村子,在他们手头的地图上也找不到。我们决定自己来寻访,从沈阳往南行驶几个小时后,我们发现了这座教堂。

我和住在旁边的老乡聊天,问他村里有杜家吗?老乡说,有,杜家是我们村里的大家族。我又问,你记得村里有过法国神父吗?他说,当然,最后一个神父叫费神父。

老乡的话让我非常地欣喜,我们研究历史的人经常是跟故纸堆打交道,但是现在这些历史文献里的人名、地名在这一刻都活了过来,历史不再只是历史。

2010年我已经博士毕业开始在香港工作,但我对杜家庄的兴趣一点也没有减少。我开始大量地检索中文文献,县志文史资料记载杜家的老祖宗叫杜寿山,来自山东莱州西杜庄。杜家在山东就已经信教,杜寿山的两个儿子都去了东北,杜海去了杜家庄,杜平去了沙岭,也就把宗教信仰带到了这两个地方。

我非常想知道杜家还有没有后人,他们还生活在杜家庄吗?

我记得很清楚,是10月的一天,我偶然打开了当时很火的家谱网,搜索杜家庄,突然发现了一个姓杜的人留言,寻找来自山东莱州西杜庄的人。在那个网络还比较纯洁的年代,这位小杜还留下了自己的真实手机号码,而我成为了唯一一个拨通他手机的人。这不可思议的事,如同我在巴黎发现杜氏书信一样,令人难以置信地发生了。

一年半以后,我来到了杜家庄,见到了小杜。他穿着西装,和朋友一起到县城来接我。在车上,我拿出杜家姑娘书信的复印件递给他,他读了后说自己常听家里老人说,我们家的姑奶奶们在村里地位不一般,都很了不起。车子最后停在了村里的教堂前,正是我2007年来过的那一座。

杜家一共有五支,现在仍然有一支生活在村子里。这是立在现在杜家庄教堂前的一块石碑,这块石碑在义和团运动时被损毁,断裂成几块,现在的石碑是重新拼接起来的。照片上是小杜先生正在跟我介绍,石碑上刻着的1900年前后村民们的名字和年龄。

杜家的后人里最有趣的是这位杜奶奶,我早在第一次到访杜家庄的时候,就听村里的杜家人跟我提起过她。这张照片是2012年10月我去台湾拜访她的时候拍的。杜奶奶在门口迎接我,还给我包了饺子,说这是她家乡的味道。

杜奶奶告诉我,她出生在1934年,1948年时她14岁,家里给她说了一门亲事,可是她不想结婚。在当时不结婚只有一条出路,就是跟姑奶奶们一样。所以杜奶奶离开了杜家庄,来到了沈阳,进了一个修会。

1948年东北解放,法国神父说我们得走,杜奶奶和其他的小姑娘一起,跟着神父辗转几个城市,最后在台中定居。

1987年之后,杜奶奶有了机会可以不断地回到大陆,跟村里的杜家人又重新建立起了联系,一直到两年前杜奶奶去世。

神父的家书

杜家的书信为我展开了一个我完全不知道的老教友村,也就是世代信教的村落的故事。

这时候又让我想起,我第一次到访巴外方的时候还发现了一组文献,叫作《说中文:杜家庄的纪念》,一共有13册,像笔记本一样。

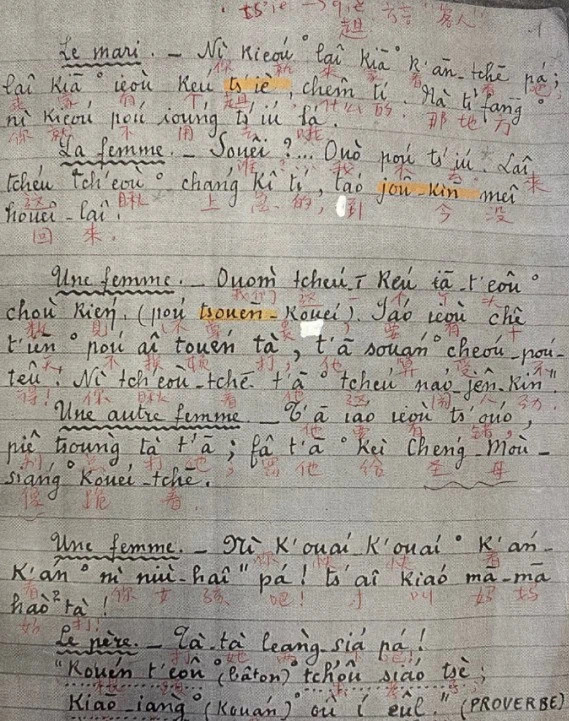

右边这张图上可以看到是一些对话,第一条对话有一个编号,写了Le mari,就是丈夫说什么什么;下面是La femme,妻子说什么什么。如果你仔细看,其实它既不是法语也不是拼音,那是什么呢?我们不知道。

在我发现这个资料后的好几年中,我都把它搁置了起来,直到我对杜家的了解越来越深入,我又回到了这批文献。

我和学生开始解读这些对话,让我们非常惊喜的是,这原来是用法语拼音拼写的东北方言,一共有9921条。这些方言对话的内容都是非常私人的话题,比如怀孕、认干亲、生孩子、婆媳关系、夫妻吵架、家庭八卦。

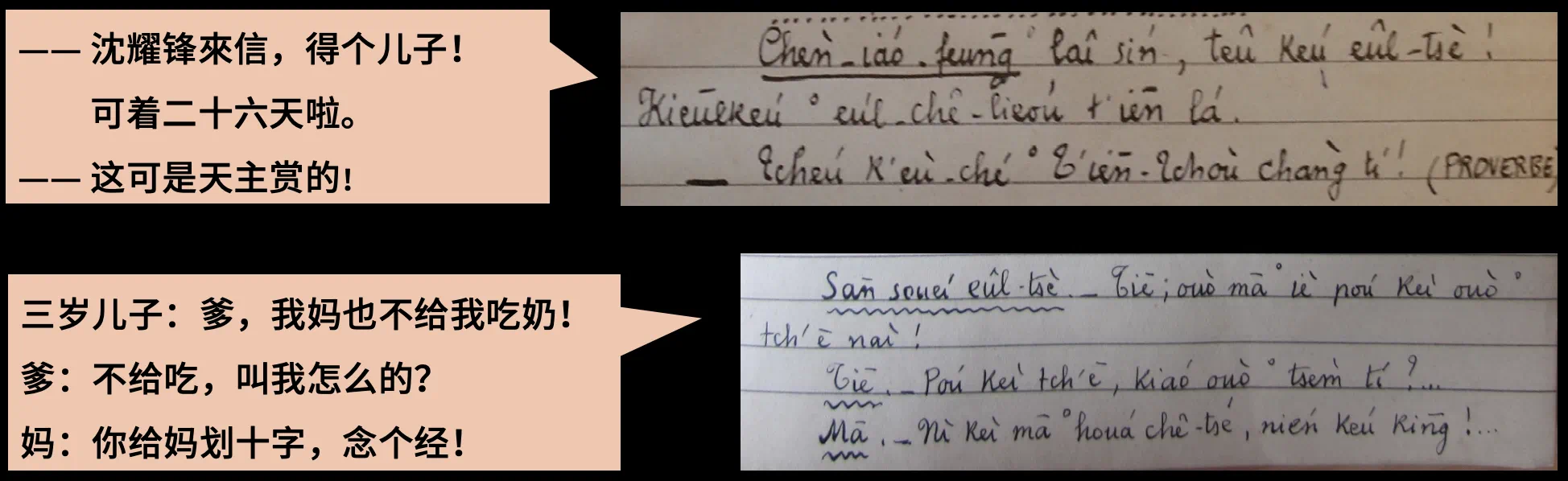

给大家看两个例子。这是两个村民的对话。一个人说,沈耀锋来信,生了个儿子,有26天了。另外一个人说,这是天主赏的。

另外一条是家里的对话。一个三岁小孩说,爹,我妈不给我奶吃。他爸说,不给吃叫我怎么办?他妈妈说,那你给妈画个十字,念个经。

这些生动的对话告诉我们,对于一个天主教的老教友村来说,信仰已经变成了他们日常生活的一部分。

到底是谁记录了这些对话,他为什么要记录呢?

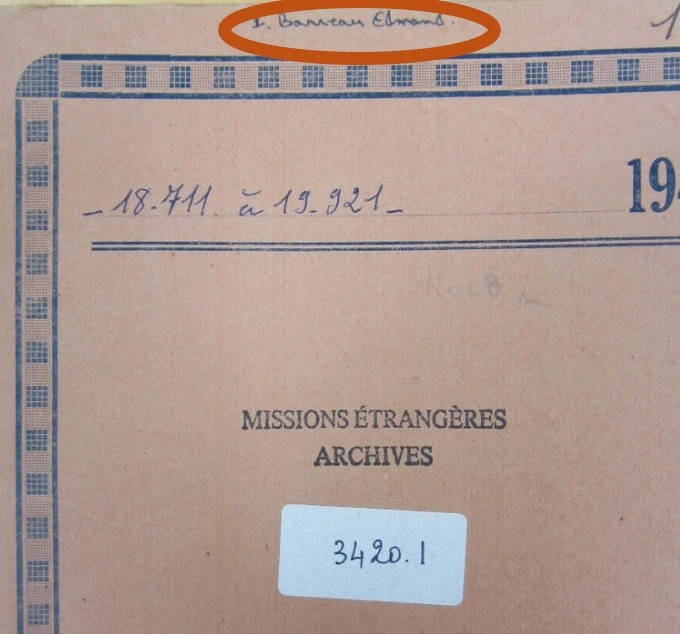

教会档案馆管理员添加的封面上写了一个名字,小小的,是一位姓包的神父 Barreau。可是我在研究包神父的时候发现,他从来没有在杜家庄生活和工作过,没有对村子的感情,没有村民的信任,他怎么可能记录这么多私密的对话呢?

顺着这条线索往下挖,我发现了一则小小的新闻。1948年在教会内部的一个通报上,记录了有一位叫高德的神父1948年6月在东北的海城被刺身亡,这个报道的最后一句提到,包神父得到许可前往海城,收拾高德神父的遗物。我就想,有没有可能是这位高德神父留下了这些对话?

我的猜想得到了印证,用我们现在的话说,高神父就是一个宝藏神父。他1876年出生在法国西北部瑟堡的一个天主教商人家庭,他1899年从马赛上船来到中国,一直到1948年去世,他在中国东北生活了整整半个世纪,其中在杜家庄生活了27年。

▲ 高德神父与弟弟

更让我惊喜的是,他一生留下了将近700封家书,其中有600多封写于东北,有233封就写于杜家庄。家书中还有100多幅他描绘的东北农村生活的场景。

我们知道20世纪上半叶中国发生了很多历史事件,高神父在华生活的这50年,他经历了满清衰亡、义和团运动、日俄战争、东北鼠疫、共和革命,也经历了军阀混战、日本侵华、伪满洲国,直到东北解放,可以说高神父活过了中国的半个现代史。

他留下的这些记录是一个普通人,一个外国人,在那个动荡的时代和中国老百姓在一起的生活记录。

在家书中高神父多次提到,他正在编写一部中文口语教材,他计划要编写7卷,包括家庭、教会、学校、田野、市场、财务、旅途。我们前面读到的那些有趣的对话,正是家庭这一卷中的一小部分。

他编写这部教材是为了让新来的传教士能够更快地熟悉当地,和当地的村民沟通,了解村民的所思所想。他在给父母亲友的家书里也写道:“我之所以要编写这些对话,是为了让你们更了解我们这儿,了解我们东北的习俗和传统。”

可是还有一个问题,高神父的中文有那么好吗?他会东北方言吗?

在解读高神父家书的过程中,我们发现他其实形成了一套自己的田野方法。高神父雇佣了村里的一位年轻人叫李永成,他以前是其他神父的中文老师。高神父说他让李永成做他的速记员或留声机,他告诉李永成,当你听到一段对话时,不管是什么内容和场景都尽可能地记下来。

20世纪初,对于一个东北农民来说,速记员和留声机可能都闻所未闻,我们不知道高神父用什么样的方法给李永成作了介绍,但李永成非常圆满地完成了任务,所以我们今天看到了这珍贵的9000多条对话。

对于我们做历史研究的人来说,我们处理的经常是文字,可是在高神父的手稿中,你不但能够看到文字、故事、图画,甚至还可以听到声音,如同回到了历史现场,身临其境。