阮筠庭,漫画家。

我曾经固执地认为成为艺术家是最重要的事情。但通过这些事情,我发现,我的学生们并不一定想成为艺术家。如果我的工作只是培养了一个母亲、一个家庭主妇、一个可以是任何角色的人,这样的工作就不伟大吗?

大家好,我叫阮筠庭。是一个漫画家,同时也是一名在中国美术学院教画画的老师。

我在美院已经任教23年了。刚开始,我每天努力地扮演着成年人。因为我觉得,老师需要什么都懂,而我其实什么都不懂。每次上课的时候,我都担心会发生突发状况。

有一天,我最害怕的事情发生了。我讲完当天的内容后,说:大家有什么问题可以举手,没有问题就做作业。这时,一个男生缓缓地举起了手,问到:老师,如果我不想成为一个像你那样的人,我还要学这个吗?

我当时吓呆了,心想,美院的学生好可怕呀。尽管我自己也是美院毕业的。

我给出一个含糊的答案,事情就这样过去了。

但在那之后的很多年里,我一直在思考这个问题:他说的“不想成为我那样的人”,究竟是什么样的人呢?

大约10年后,我画了一个大学女老师的故事:29岁,名牌大学毕业,留校任教,做着许多人羡慕的工作;从小到大努力想要成为一个好人,却一直没有勇气为自己而活。我在想,那个学生说的是这样的人吗?

这个故事我画了13年,最近出版成书,叫《春晖》。春晖,是这位女老师的名字。这本书讲述了几个问题:做老师的意义是什么?真正的爱是什么?教育的目的是什么?我们是如何一步一步地成长为了如今的大人?

我是如何开始做老师的?

有一次,我给毕业班上完课后,问一个同学:你找工作了吗?毕业后打算做什么?这个同学看着我说:我想做老师。紧接着,她问:老师,你当年为什么想做老师?我看着她那满怀期待的、纯真无邪的大眼睛,只能如实地告诉她:因为我妈想让我做老师。那一刻,我心里想:对不起,我肯定让你失望了。

大学毕业之前,我从来没有想过会成为一名大学老师。我从很小的时候开始画漫画,直到17岁发表了第一个漫画作品。

这是我20岁左右画的漫画,曾经作为中国漫画的代表作之一,在中国美术馆展出。所以,在很长一段时间里,我觉得自己以后会成为一名漫画家。

但是在我大学毕业的时候,国内还没有什么漫画家。正巧这个时候,中国美术学院成立了动漫专业,邀请我留校任教。听说了这个消息,我妈妈很高兴。她觉得做老师既稳定又有假期,对女孩子来说是一个不错的选择。朋友们也会非常羡慕我能有这样一份工作。于是我似乎没有了其它选择。

直到现在,我跟我妈打电话,告诉她:我不想干了,我真的很不开心。她还会劝我:进了社会,都是一样的,忍一忍你就会习惯的。

这么多年来,我一直在老师职业和艺术理想之间拉扯。我经常开玩笑说,我的职业理想是辞职。当我开始连载《春晖》的时候,经常有读者问:这个故事最后结局怎么样?我说:结局当然是小春老师辞职了。因为那是我的职业理想。

我觉得可能很多人和我当时的想法一样:不喜欢自己的工作,一想到改变就觉得一定要辞职、一定要去远方。

但是直到现在,我和小春老师都没有辞职,而且看样子还会继续干下去。从外在看,这23年什么改变都没发生,我在老师这个位置上没有挪动一厘米。但从内在来说,老师职业带给我许多成长和改变,我和职业之间的关系也发生了巨大的变化。

我想分享的是关于改变的另一种可能性。

改变是从何时开始的呢?

在美院门口的大石头上写着“中国美术学院”。我经常觉得我对它有责任。在上学的时候,我是个严格要求自己、力求完美的人。我觉得,漫画就是我的生命,我要像没有明天一样画画。

成为老师之后,我觉得好老师的标准就是把学生培养得像我一样优秀。我必须让他们像我一样努力才行。所以,我占满他们的每一分钟,调动他们的全部能量。就像在挤柠檬一样,把学生们的一点一滴都榨尽。

这是我当时的备课表,从上午、下午到晚上,任何时间我都不放过。晚上的时间也得要求学生看完一部电影,第二天上交观后感。

我在上课的时候跟同学们说:你们要像没有明天一样画画。同学们纷纷发出:啊?倒吸了一口冷气。

于是,为了鼓励他们,我用了各种各样的方法。和颜悦色法,我好言相劝、循循善诱,发现没用;心灵激励法,给大家一个Vision,“你们可以画出你们光明的未来”,也没用;威胁论,我跟学生说如果大师是高山,那你们就是平原,你们看看这个差距,他们变得更沮丧了,也没用;鼓励竞争法,我对学习好的同学给予特别的关注,让其他同学感到压力,还是没用,而且我并不喜欢这个方法,后来我也不再用了。

我作为一个老师如此“努力”。结果是,第二天来上课的同学告诉我:老师,他们都请假了。我想:好吧,你们还有这一招。

成为“好”老师的过程,让我感到挫折。

还有更挫折的。我曾经有一个得意门生,我辅导他的毕业作品得了国际大奖。我当时想,这么用功,又有才华的学生,可是很少见的。我对他说,老师看好你哦,你以后一定会大有前途的。

直到有一天,我在一家装修市场里,看到一个人拿着玻璃朝我走来。走近发现,正是之前那位学生。我问他:你最近怎么样?专业搞得怎么样?他告诉我:我没在搞专业了,我在卖玻璃。

听到这句话,我很难过地走回了家,我想:那我的工作呢?我的工作的意义是什么呢?

我曾经固执地认为成为艺术家是最重要的事情。但通过这些事情,我发现,我的学生们并不一定想成为艺术家。如果我的工作只是培养了一个母亲、一个家庭主妇、一个可以是任何角色的人,这样的工作就不伟大吗?

我也发现,做老师跟画画是不一样的。画画,只要努力总会有结果。做老师是一个与人打交道的工作。人不是AI,不会执行指令。所以,和人相处的过程会产生各种各样的阻抗,会感到“人生不如意事十之八九”。

这张漫画里,画的是每一个老师——不管教学龄前儿童还是大学生——每天会碰到的烦恼。

有个同学问我:老师,你看我这个应该怎么做呀?依靠多年的职业素养和聪明才智,我给她指出一条路。我说:你可以这样……。我都佩服这个办法,心想:一条康庄大道等着你,你还不赶快去。

结果,她看着我说:我不要,我就要像原来那样搞下去。我说:你的选择就是死路一条,你难道看不见吗?她还是坚持要像原来那样画。

这件事情让我反思,我们作为大人认为的正确是什么?我们之所以能看到前面是死路一条、是一个大坑,是因为我们走过很多弯路、掉进过坑里。

但是成为大人,会使我们忘了这一点。甚至,我们不允许年轻人走同样的路。但走过了一段哪怕看起来很愚蠢的、很傻的、很没有必要的路,年轻人才能有所收获。也许,我们眼里的弯路,对于另一个人来说,就是最近的道路。

所以,爱是什么?

很多时候,我们遇到的矛盾、痛苦,会让我们直面这个问题:我们究竟爱的是自己还是对方?这是我在老师工作中经常面对的一个问题。

彼此之间,明明嘴上说着爱,心里却很受伤,这是为什么?

这个小朋友,也就是小时候的春晖,说:我不想弹钢琴了,我不喜欢。另一个人,也许是她的爸爸,问:那你知道,你妈妈喜欢你弹钢琴吗?她说:嗯。他又问:那你爱你妈妈吗?小春晖的想法被这句话堵了回去。很多时候,我们的想法就是被这句话堵了回去:如果你爱我,如果你真的关心我,那你就应该去做这件事。

就像曾经有一位同学告诉我:如果我考不好,我爸爸就会打自己。我好难过,我好伤心。

爱变成了一种操控,而用爱去操控似乎比较简单。

我们真正想要的是什么呢?对于小春晖来说,她只是想让另一个人能耐心地询问和倾听她的想法:为什么你不想弹钢琴呢?因为我弹不好妈妈会生气,她会跟爸爸吵架,我很害怕。她想要的只是这样而已。

很久以前,我看过的一本书里写到:当你真的很想要一个东西的时候,得到它最好的方法就是把它给别人。

合上书,我想:我最想要的东西是什么呢?是被爱、被看见、被听见、被赞美还有被接纳。所以,如果我能给学生带来什么,就是这些我未曾拥有过的东西。

有朋友看了《春晖》,告诉我:在我的人生路上,从来没有遇到一个这样的老师。如果我遇到过的话,也许会成为一个不一样的人。我想说,其实我也没有遇到过。就是因为没有遇到过,所以我想要成为一个这样的老师。

当我面对学生的时候,我发现让他们进步的办法,并不是挑剔他们的缺点,而是真正地接纳他们、看到他们的闪光点。这能让一个人找到生命的动力发展自己。这么多年的教学实践中,我在不断地实践这一点。

如果不是做老师,我大概会是一个艺术家。我身边的艺术家、过去的我,其实都是非常自我的。因为作为艺术家需要做自信的判断,需要对于好坏、对错、高雅与低俗……有绝对的标准。但作为老师,这是行不通的,会有人不断地向“绝对标准”提出挑战。这些挑战促使我反复地思考:我究竟爱的是自己还是对方?

我从一个如此自我的艺术家,变成了一个可以看到他人的老师,这份工作改变了我。

我们到底在害怕什么?

我在美国留学的时候,曾有过一个有趣的观察。在美国,老师上课时会跟大家坐成一个圆圈,热烈、平等地讨论问题。在中国,老师上课时站在讲台上,学生们坐成一排。

在艺术教学中,我经常问大家:你的感受是什么?你感觉怎么样?你有什么想法?

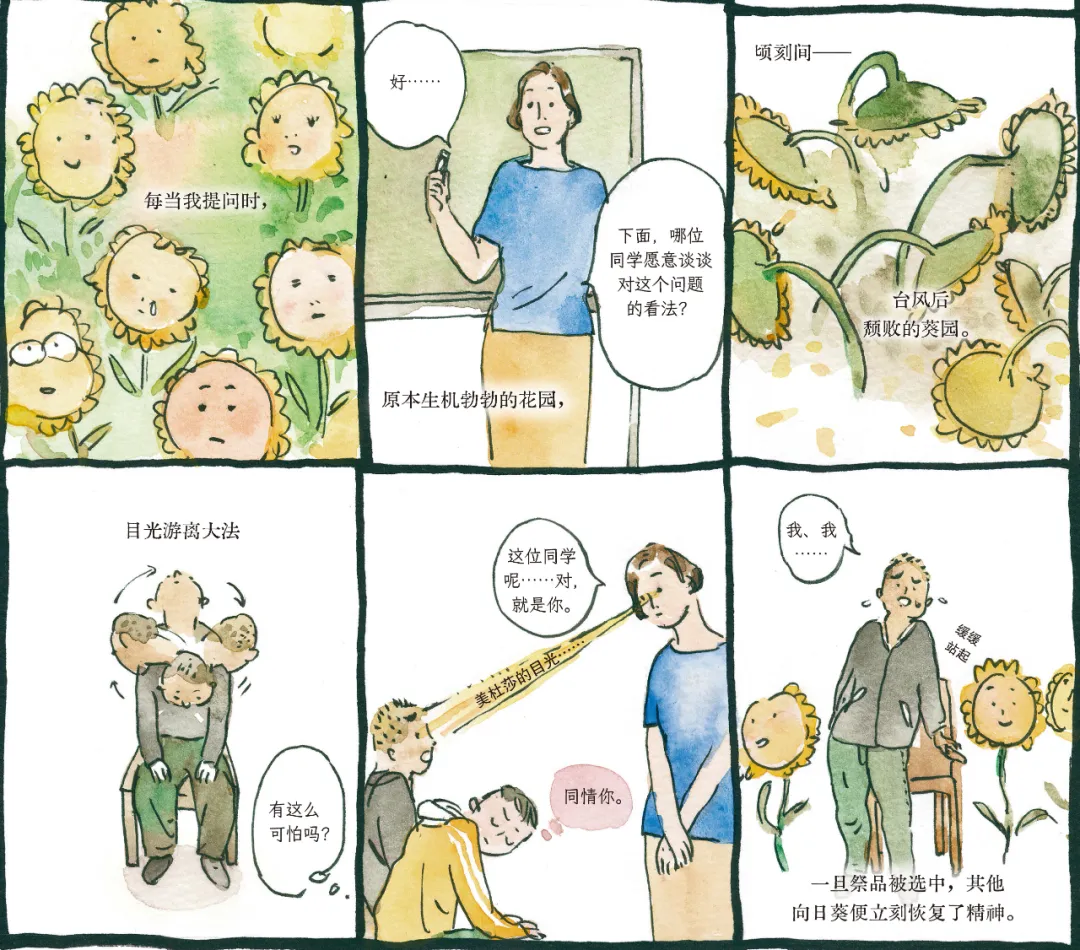

每当我问这些问题的时候,学生就开始目光游移,上面、下面、左面、右面转一圈,反正就是不看中间。就像台风突然席卷了一片生机勃勃的向日葵花园,把向日葵吹得东倒西歪。

对此,我的办法是什么呢?我会施展美杜莎的目光,如果有一个同学不幸与我目光接触,“哔”,瞬间石化:好,就是这位同学,你说吧。一旦祭品被选中,其它的向日葵瞬间恢复了精神。

这么多年来,我一直在想:为什么学生们不敢看我的眼睛呢?他们到底害怕什么?

这是《春晖》里的另一个故事,讲的是一场入学考试。每一年,我们学校会举办规模非常大的入学考试。全国各地、成千上万的考生会报名参加,想要进入中国美术学院。

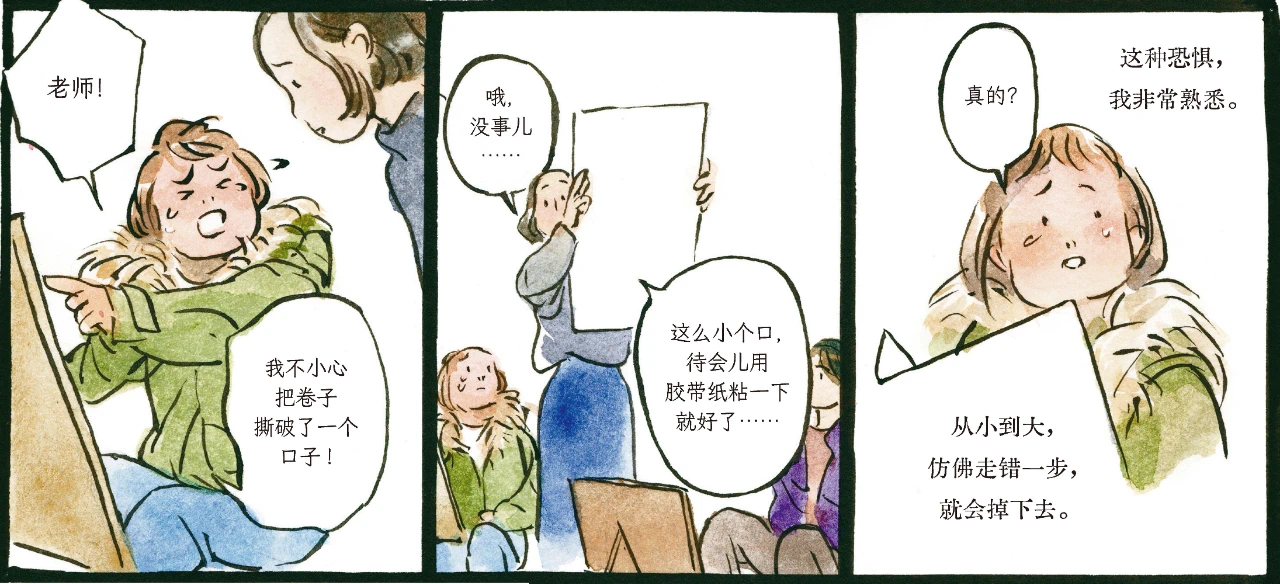

有一次在考场上,有个女孩子突然举手说:老师,我不小心把这个条形码撕破了一个小角。我看了一眼说:没关系,你这个稍微贴一贴就可以了。她说:真的吗?

我看到她惊恐的神色,我突然觉得好熟悉。我不知道大家有没有过这种感受。我从小到大连涂答题卡都会害怕——万一这支2B铅笔是假冒的呢?万一答题卡读不出来呢?我生怕在漫长的升学道路上走错一步。

就像我妈经常跟我说:不要犯低级错误。我说:什么叫低级错误,听起来好可怕。

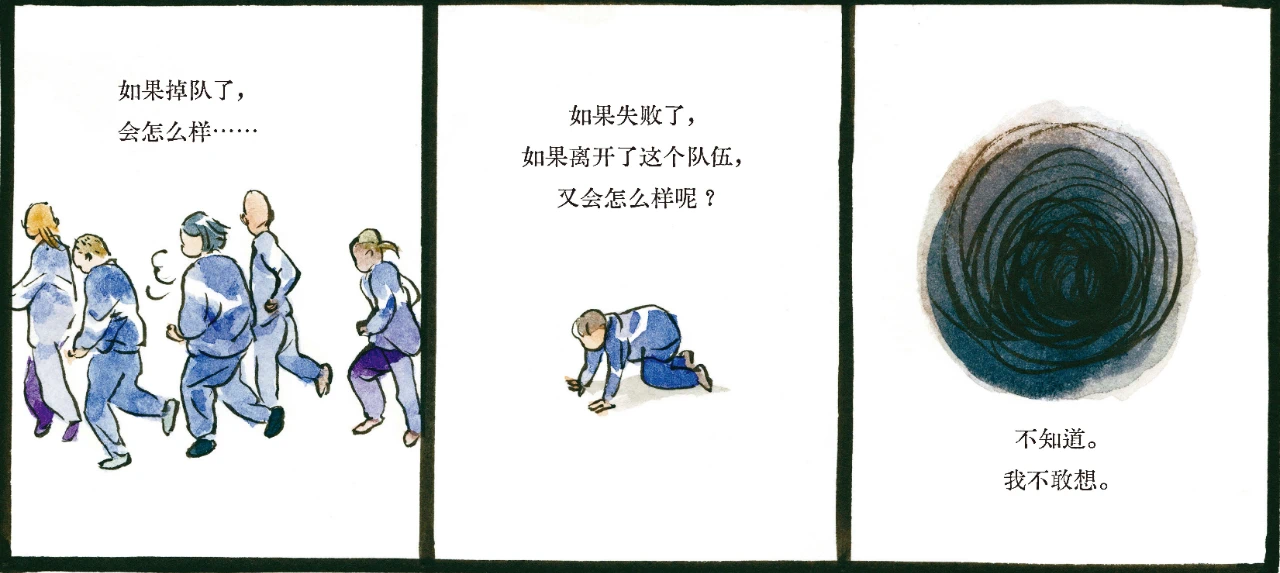

更可怕的是,如果掉队的话,我会去哪里?好像会消失,所以更可怕。就像世界上存在着一个黑洞,它一直在凝视着我们,我们甚至不敢往里看。

在这场考试中,每一个考场有40名考生,那一年我们学校的录取比例是40:1。意味着在这一场考试当中,平均每个考场只有一个人被录取。尽管那位同学那么担心她的试卷会不会出问题,但其实我只要看一眼,就知道她肯定考不上了。

考试结束,我看着她提着水桶,满怀心事地、慢慢地离开。我的内心充满酸楚。

但是作为监考老师,我不能跟她说一句话。所以,我在《春晖》里写到:不管你在哪里,那些掉队的人、那些被落下的人,我希望你好好的。