乐府是个海洋,很多文体都是从乐府中走出来的,很多文化现象又最终归于乐府,因此,“乐府”是一个庞杂的概念。当我们翻开郭茂倩的《乐府诗集》,很容易被繁多的名目弄得眼花缭乱,从“郊庙歌辞”“燕射歌辞”到“杂曲歌辞”“近代曲辞”,再到“杂歌谣辞”“新乐府”,总觉得分不清其中的区别,不禁望而却步。而各种教材、选本,又总是冷冷地扔下一句“这是乐府古题”,让人越发摸不着头脑。同一个乐府题目下,也往往既有汉乐府,又有南朝人和唐人的作品,也让人搞不清是怎么回事。

乐府并不是铁板一块,不同的乐府分类,有着不同的功能。郭茂倩一共把乐府分成了十二类。那么,作为文人,我们想要拟古乐府的时候,应该怎样选择合适的题目呢?

可能你觉得这个问题离你太遥远,那么我们换个问法:作为读者,我们怎样通过乐府的题目,推断这个题目的原始功能,从而更好地欣赏拟乐府作品对以往文学资源的继承与新变呢?

也就是说,我们耳熟能详的那些乐府题目,本来都是做什么用的呢?

钱志熙先生在《群体诗学与个体诗学》(《文学遗产》 2005年第2期)中,提出了“群体诗学”与“个体诗学”这一对概念。“群体诗学”是指不太看重作者、反映群体意识的文学,“个体诗学”是指强调作者的个性、反映个体情志的文学。这一组概念,可以有力地解释很多文学现象。

真正的乐府,其实就是流行歌曲,不管作者是谁,都应该属于群体诗学。

真正的乐府,是曾经真实地传唱过的,后来随着岁月流逝,音乐佚失了,歌词却有更多的机会保留下来,作为古代流行歌曲的化石,变成后人眼中的古代文学。

但是,还有另一种被称为“乐府”的东西,就是文人模仿流行歌曲的风格写下的诗,他们是署名的,更是写来抒发自己的个体情志的。这样的作品,其实应该叫“拟乐府”,已经属于个体诗学了。如果我们意识到“乐府”和“拟乐府”其实是两种不同的文体,甚至分属于群体诗学和个体诗学,很多问题就可以看清楚了。

但是,文人总有很多弯弯绕绕,他们经常会管自己写的“拟乐府”也叫“乐府”。那么,这两种“乐府”,我们是要特别细心区分开的。有的文人,还会给自己写的拟乐府,重新谱上曲子,弹着古琴,在自己的小众沙龙演唱。这样的演唱,跟在大众中间的传唱,是不能混同的。更不能认为,他们新谱的曲子,就是传唱至今的古曲。文人喜欢说谎,研究者必须小心分辨。

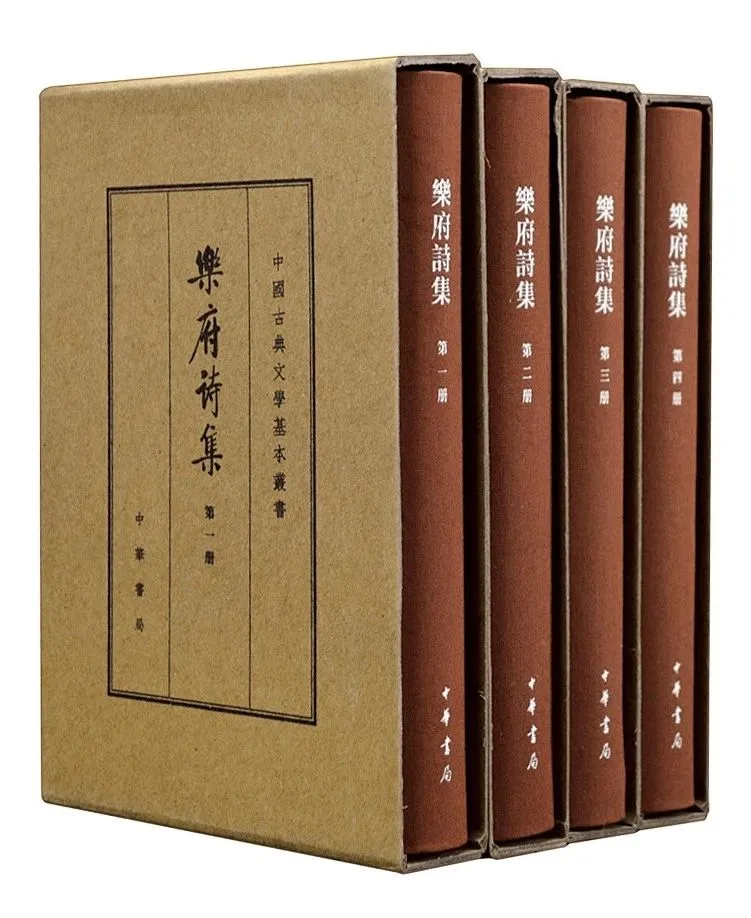

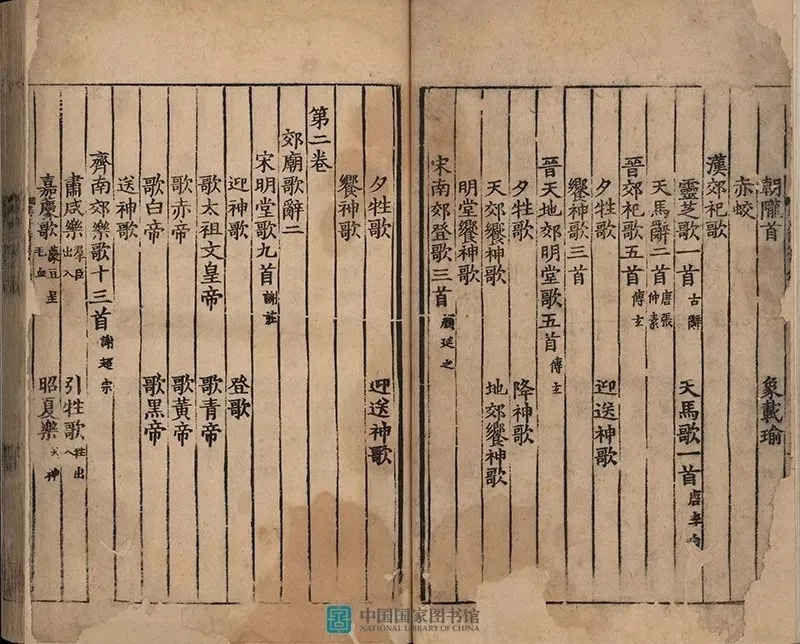

在郭茂倩的《乐府诗集》里,这两种“乐府”都被收录了。里面既有汉代的真乐府,也有南朝和唐朝的拟乐府,实际上就是南朝诗和唐诗。所以,不仅研究真乐府要看《乐府诗集》,研究南朝诗和唐诗,也要看这部书。而且,只要是同一个题目,不分乐府与拟乐府,郭茂倩都放在一起。实际上,在同一个题目下,后面的拟乐府往往有意无意会产生很多变异,我们看一个乐府题的本来功能,要以最初的群体诗学版本为准,不能拿后来拟乐府里出来的现象,去污染源头处的信息。《乐府诗集》里收录的拟乐府,是拟乐府的模范作品,但不必理解为乐府的本来面目。这么一看的话,《乐府诗集》的目录就又清爽了许多。

▲ 宋刻本《乐府诗集》

《乐府诗集》里的十二类乐府,我们不妨一对一对地看。

第一对,是郊庙歌辞和燕射歌辞。

郊庙歌辞就是祭祀用的乐府。最前面是汉朝的郊庙歌辞,后面附有六朝和唐代的祭祀乐府。后世的祭祀乐府虽然跟前代形式不同,但在功能上都是一回事。这就是孟子说的,“今之乐犹古之乐也”。

总有人转不过弯来,觉得郊庙歌辞特别神圣,怎么可以跟里巷小调是一个东西呢?其实,不管是国家盛典的文案,还是小孩子跳皮筋的歌谣,都是反映了群体意识,都属于群体诗学。所以,郊庙歌辞和杂歌谣辞,都属于乐府。

郊庙歌辞是地位最高的乐府,因为地位高,所以也最有条件传得远。我们还能看见汉代的郊庙歌辞,就会觉得它“古”。跳皮筋的歌谣,我们只能看到最近几十年的,就觉得是“现在的”东西。其实,汉朝也有跳皮筋的歌谣,只是绝大多数没有传下来而已。

燕射歌辞,就是举行完祭祀之后,皇上宴请群臣时候用的音乐,地位仅次于郊庙歌辞。同样,汉代有燕射歌辞,后世也一直有这样的东西。燕射歌辞是特指这样的场合用的官方音乐,没有后面的十类乐府都不能吃饭的时候唱的意思。

郊庙歌辞和燕射歌辞,都是庄严神圣的,相当于《诗经》中的“颂”。与《诗经》一样,汉代和以后的乐府,也可以分为“风”“雅”“颂”三体,里巷歌谣就是“风”,特别神圣的就是“颂”,介乎二者之间的可以相当于“雅”。风雅颂是一体的,不必分割来看。

我们拟乐府的时候,不要去拟郊庙歌辞和燕射歌辞里的题目,因为很没意思。古人也很少有这么干的,这么干的也都不成功。我们最多从里面借一些辞藻就好。刚开始看乐府的朋友,如果觉得这两部分不合味口,可以直接跳过去。

方便起见,我们不妨把这两种乐府称为“雅乐”。

第二对,是鼓吹曲辞和横吹曲辞。

这一对,都是军乐。军乐的地位仅次于“雅乐”,在很多庄严的场合,也可以演奏军乐。另一方面,比起最庄严肃穆的雅乐,军乐更多地带有人的情感,更有激动人心的力量。军乐可以算是一种“准雅乐”。

鼓吹曲辞和横吹曲辞的区别,我们今天没法弄清楚了。一种区分的办法是:鼓吹曲辞的汉代原版还有留存,也叫《铙歌》;横吹曲辞的汉代原版,我们今天已经看不到了,除了一首《梅花落》有刘宋鲍照的拟作以外,能看到的最早版本都是梁朝的拟作了。

音乐是娇贵的,完整的乐府系统往往意味着太平盛世。永嘉南渡的时候,朝廷似乎就没来得及带着乐府走,所以这些乐府都陷落了。东晋的文人都不怎么写乐府。经常有人抱怨,东晋遇到那么大的事,却没出什么好诗,好像是东晋的文人集体道德低下,不关注现实一样。其实我觉得有一个原因,就是诗歌缺少了乐府的滋润。乐府为诗歌提供富丽的形象,更提供大胆的情感。失去了乐府,诗歌就会变得“鹰集翰林”,枯燥无味。后来初唐时候陈子昂的复古,也有这个问题,因为他还不知道向乐府汲取营养。李白、杜甫可以写出不朽的名篇,除了因为遇上了安史之乱,也是因为他们认真向乐府学习过。南宋的创作比东晋好得多,也是因为他们带着宋词走了。

义熙十三年( 417),也就是东晋灭亡前三年,发生了一件大事,刘裕北伐,一直打到了长安,俘获了一套乐府,其中就有铙歌这样的高古乐府!可以想见,南方的士人会有多么兴奋!也许并非偶然,这时候的诗坛重新繁荣起来了,先后涌现了谢灵运、鲍照这样的文学大家。从现存作品看,谢灵运和鲍照都是认真拟过古乐府的。

这种对拟古乐府的热爱,一直持续到了萧梁。萧梁的宫体诗人们,拿着新生的近体诗,争相模拟鼓吹曲辞和横吹曲辞。所以,我们印象中软绵绵的宫体诗人,都写了一大批边塞诗。也许,他们在模拟这些汉代军乐的时候,也怀念着刘裕曾经的成功,寄托着重新统一中华的梦想。后来盛唐的边塞诗,除了直接学汉乐府以外,也没少从萧梁拟乐府中得力。

在鼓吹曲辞也就是铙歌中,也有一些看起来不那么像军乐的作品,比如《有所思》《上邪》之类,我们不知道这是为什么。但这些铙歌中的爱情作品,也有着像军乐一样的强烈情感。我们熟悉的《将进酒》,也是李白拟的铙歌的题目。我们想要表达浓烈、豪迈的情感的时候,就可以选择铙歌中的题目。

铙歌里的题目,一看就是汉乐府,很好认。但是横吹曲辞里的题目,就要平易近人得多了,都是什么“出塞”“折杨柳”之类。所以你总要犹豫,王维到底是模拟了一首题为《出塞》的横吹曲辞,还只是写了一首题为《出塞》的诗?

同样是写边塞,横吹曲辞要多了一些柔情,一些日常。

三国的时候,曹魏和孙吴还各自作了一套铙歌,歌颂曹氏和孙氏南征北战的丰功伟绩,分别称为“魏鼓吹曲”和“吴鼓吹曲”。有意思的是,他们写的“鼓角横吹曲”,格式都是完全一样的,很可能是倚声填词的。说明中国人至少在三国的时候,就在倚声填词了。

萧梁自己也作了一套横吹曲,我们称之为“梁鼓角横吹曲”。里面广泛收集了当时北朝的民歌。梁朝人的意思是,我们整理这个,就像汉朝有《鼓角横吹曲》一样,不是说《梁鼓角横吹曲》真的跟《汉鼓角横吹曲》有什么音乐上的关系。我们熟悉的《木兰诗》,就是《梁鼓角横吹曲》里的。所以说,《木兰诗》可能经过了会宫体诗的人的润色。像“朔气传金柝,寒光照铁衣”这种句子,就很像宫体诗人写的。

第三对,是相和歌辞和清商曲辞。

这一对,没有那么神圣的意义了,近乎我们今天对“流行歌曲”的理解。

从字面意思看,“相和歌”就是一群人一起唱歌,互相伴唱,是一种朋友之间自娱自乐的形式。《庄子》里面曾经写道,子桑户、孟子反、子琴张三个人是朋友,后来子桑户死了,孟子反和子琴张就“编曲鼓琴,相和而歌”。

由此看来,这个“相和歌”也是哀乐。俗乐有很多都来自哀乐,因为丧葬几乎是老百姓人生中最大的事,甚至比结婚还要大。当然,以庄子“鼓盆而歌”的调性,这个哀乐,不一定是悲哀的。民间也是,办丧事时候演的节目,不一定都是悲哀的,有的时候可以很欢乐,甚至带一点情爱元素,目的是让来帮着办丧事的人好好享受。正人君子可能看不惯这种行为,但这可能确实是我们民族一直以来的传统。把老人送走以后,活人还要好好生活。“相和歌”完全可以是欢乐的,可以写情爱。只不过,背后要有一层悲凉的底色,有一种人生短暂的隐忧。越是人生短暂,越要活得精彩,这是我们祖先的选择。

从《庄子》的记载来看,这个“相和歌”是有曲调的,是拿来唱的,而且是琴曲。古人弹琴,是小规模的演唱,很大程度上有自娱自乐的性质,类似我们今天说的“民谣”,虽然也是俗乐,但是稍微小众一点。

汉乐府的“相和歌”,不知道和庄子说的“相和歌”是什么关系。在我看来,用庄子这个典故的可能性是很大的,拿来显得自己高雅一点,至于有没有庄子说的“相和歌”的这几个特征,不好说,但也很可能是有的。

“相和歌”的主体部分分为三种,清调、平调和瑟调。这三个调合起来又叫“清商三调”。实际上,“清商三调”属于相和歌辞,而非清商曲辞。这句话听起来有点绕。其实,我们不妨把“清商”视为一种对乐曲的美称。相和歌在汉代本来是很俗的东西,但是随着年代久远,变成了化石,也被视为雅的东西了,所以加上“清商”的美称。而比相和歌更为晚近的乐府,到了一定时间,也被合在一起,加上“清商”的美称,成为“清商曲辞”。

那么,清商三调又是怎么分工的呢?

清代的凌廷堪在《笛律匡谬》中说,清调就是正声调,平调就是下徵调,瑟调就是清角调。“清商三调”到底是什么样的音乐,清朝人跟我们一样没法知道。凌廷堪的说法可贵在于,提示了每一调都是一种音乐体式,因而每一调都有自己的风格。

总的来说,平调比较中正平和,通常比较正能量,比如我们熟悉的“少壮不努力,老大徒伤悲”,就是平调;瑟调比较奇险,可以有悲音,曹操写过的《步出夏门行》、李白拟的《蜀道难》,就是瑟调;清调介乎二者之间,比平调通俗一点、激越一点,但是没有瑟调那么奇,像《苦寒行》《秋胡行》这样的,都是清调。我们也可以想象,平调是大三和弦,清调是小三和弦,瑟调是七和弦。所以唐人想出奇制胜的时候,更爱拟瑟调,不怎么爱拟平调。

我们拟古乐府,除了拟军乐,最主要的就是拟相和歌辞,因为相和歌辞最丰富。“清商三调”风格各异,也可以满足我们不同的需求。我们拟古乐府没有什么歌颂升平、说拜年话的动机,但如果想讲点人生道理,就还可以选择平调;如果想讲点什么忧伤的、不完全美好的事,就可以选择清调;如果感情特别激越,故意求奇,就可以选择瑟调。

瑟调里还有好多叙事性的乐府,也都是感情特别激越,不太雅正的。比如特别惨的《孤儿行》《妇病行》《东门行》,就都是瑟调里的;有点“三观不正”的《艳歌何尝行》,也是瑟调里的;还有边塞题材的《雁门太守行》《胡无人行》,也是瑟调。不同于鼓吹曲辞和横吹曲辞的端庄正大,瑟调里的边塞题材,是以猎奇为主要追求的,专注于描写汉人不容易见到的胡地风光。瑟调里以“行”命名的题目,比别的类别都要多。我们后来学写歌行,某种意义上就是在写瑟调。

在“清商三调”以外,当然还有别的“相和歌辞”。比瑟调更俗、更险、更激越的,当然还有,比如“楚调”。像《白头吟》《班婕妤》这样的凄楚之辞,就都是楚调。比平调更平缓典雅的,有“吟叹调”,比如《王子乔》《王昭君》之类。这种大概就不一定公开传唱了,可能就是读书人在书斋里吟诵一下,自娱自乐,有更多的文人雅趣。

还有一些没有标明是属于什么调的相和歌辞,它们也未必不属于某一调,只是我们今天不清楚了,或者不强调了。比如属于“相和六引”之一的《箜篌引》,同时又属于瑟调,描述的是狂夫不听劝阻渡河而死的故事,本身也很有瑟调的气质。大概是《箜篌引》属于“引”的性质,比它属于“瑟调”的性质更重要吧。

在《乐府诗集》的前五类里,军乐比雅乐好拟,相和歌辞比军乐好拟,相和歌辞里,瑟调和楚调比平调和吟叹调好拟。宋玉曾说,唱起《阳春》《白雪》这样的高级乐府,应和的人很少;唱起《下里》《巴人》这样的低级乐府,大家就都来应和。在我看来,这也不完全是因为民众音乐素质低下,或许《下里》《巴人》本来就比《阳春》《白雪》更富于生命力。

永嘉南渡以后,前面的五种乐府都带不走,就渐渐消亡了。后世虽然还有文人在拟,但那已经是个体诗学了,不能说明这些乐府还能当流行歌曲唱。但是,人总是要听流行歌曲的,那大家就只好听用南方方言演唱的本地流行歌曲了。这些方言歌曲,因为成了士大夫的新宠,身价也就上来了,成为“清商曲辞”。“清商曲辞”其实是在“清商三调”失落后才兴起的,取代了原来“相和歌辞”的生态位。最典型的“清商曲辞”,就是“吴声”和“西曲”。“清商曲辞”本来是很俗的民歌,现在却被叫作“清商”了。音乐本来没有雅俗,再俗的音乐,只要被雅人喜欢了,就会被当成雅的音乐。

除了吴声西曲,别的南方民歌,也被视为“清商曲辞”,比如一种叫《江南弄》的曲子,没有人说它算不算“吴声”,重要的是,它来自江南民间,而士大夫喜欢。

第四对,是舞曲歌辞和琴曲歌辞。

舞曲歌辞,顾名思义,就是跳舞时候伴唱用的歌词。舞曲的娱乐性总是很强的。舞曲歌辞比瑟调楚调、吴声西曲更俗,也表现出更强的生命力,更令文人惊叹。

舞曲歌辞里也有一种“雅舞”,也是在比较高雅的仪式上表演的。“雅舞”的歌词也像“雅乐”一样,不大有意思,不值得模拟。我们今天记住的舞曲歌辞,还是那些“不雅”的舞曲。

古代的达官贵人很喜欢吃饭的时候看歌舞,所以舞曲歌辞很多也是会在宴席上演唱的。但是,演唱舞曲歌辞的场合,应该是私人宴会,与燕射歌辞的演唱场合迥然有别。比如《三国演义》中王允在家中宴请董卓,让貂蝉献舞,这时候演唱的,就只可能是舞曲歌辞,不可能是燕射歌辞。燕射歌辞歌颂的是太平盛世和陈设佳肴,而舞曲歌辞往往是专注于歌颂舞者的美丽姿容和情爱心理。舞曲歌辞跟后来的宫体诗在场景上经常是重合的,对宫体诗应该有很多启发。

舞曲歌辞甚至是按舞蹈时拿的道具分类的,分为巾舞、拂舞、白纻舞等。这意味着歌词处于非常次要的地位,必须充分服务于音乐和舞蹈,个体情志显得非常不重要,体现出典型的群体诗学的特征。

鲍照就特别喜欢白纻舞,拟了好几首歌辞,应该就是被白纻舞所表现出的生命激情打动了。鲍照的白纻歌辞,采用一种近似汉代柏梁体的诗体,七言且句句入韵,促柱繁弦,显得非常热闹,急切地表达着生命的激情。

琴曲歌辞,则要冷清很多了,顾名思义,是弹着琴唱的。这个设定,好像跟相和歌辞重了。也许,相和歌辞就是古一点的琴曲歌辞,琴曲歌辞就是近一点的相和歌辞。又或者,相和歌辞还是要几个人“相和”的,有一定的表演性,琴曲就真是独唱,一切都靠一张琴一张嘴来表现。

琴曲歌辞里有很多听起来很古的题目,比如《文王操》。你不要真的相信《文王操》的作者是姬昌,作于商周之际。琴曲歌辞经常是对古代典故的敷演。我们今天的曲艺还有“琴书”,琴曲歌辞可能也是类似的东西,只不过用的琴不一样。看郭茂倩的意思,琴曲歌辞应该是一种比舞曲歌辞更晚出的乐府形式。

这部分琴曲歌辞的拟写价值在于,如果你想吟咏一个历史故事,那么可以拟这种琴曲歌辞,实际上接近于咏史诗了。咏史诗一般是第三人称,但是琴曲歌辞经常可以是第一人称,完全用历史人物的口气说话。琴曲歌辞有很多是骚体的,这其实也是在模仿古人说话。在南朝人心目中,“兮”来“兮”去的,就是古人的口吻了。

还有一些琴曲歌辞的题目,也是唐人喜欢利用的,比如《白雪歌》。岑参的《白雪歌送武判官归京》,其实就是顶着琴曲歌辞的名目。当然,岑参这首诗,可能跟琴曲歌辞《白雪歌》的音乐没什么关系,他就是看见这个字面好看,正好送武判官归京的时候也有茫茫的白雪,他就说,古时候的琴曲歌辞里就有《白雪歌》,引经据典地写歌行来送别。以及,琴曲歌辞里的《白雪歌》,多半也不是宋玉提到的那首《白雪》了,可能也是用了这个字面,自己重新作曲。

琴曲歌辞里还有《湘妃》《霹雳引》,也是唐人喜欢用的题目。我们今天写诗,也可以借用这些题目。琴曲歌辞被拟的价值,似乎就在于题目新鲜。

第五对,是杂曲歌辞和近代曲辞。

杂曲歌辞就是一个剩馀类。世界上总有一些歌曲,是没办法归到以上类型里的。因为我难免情之所至,张口唱一首歌。这些歌,往往被记载在史书里,成为历史事件的一个注脚。

这些杂曲歌辞,也是可以拟的。拟的时候,是针对某一首具体的歌的,一般是发现了其中的某个表达很好用,借来一用。

近代曲辞的“近代”,是郭茂倩的“近代”,就是中晚唐和五代。近代曲辞就是这个时代还在演唱的乐府。这些“近代曲辞”,其实是宋词的早期形态。要研究词学,也需要来看《乐府诗集》里的这部分。郭茂倩把晚唐五代的曲子词也算成一种乐府,也是“今之乐犹古之乐”的思想,意思是,这些渐成体系的乐歌,也是从前面零散的“杂曲歌辞”演变来的,跟更早的那个古乐府的体系,也存在功能上的一些对应。这就把词的历史和古乐府的历史串联起来了,是很有眼光的。

我们今天没必要拟这些近代曲辞,我们可以直接填词。其实,我们今天在宋词音乐已经不存的情况下,按照词牌保留的句子格式来填词,也是一种拟乐府行为。有格律的乐府,也是一种乐府;有格律的拟乐府,也是一种拟乐府。

第六对,是杂歌谣辞和新乐府。

这一对是不唱的,实际上接近徒诗了。

杂歌谣辞就是我们今天说的歌谣,比如小孩做游戏的时候念的儿歌。杂歌谣辞是念的,不是唱的,这就与杂曲歌辞区分开了。杂歌谣辞已经不是音乐文学了,似乎应该算到徒诗里去了。但是,杂歌谣辞又明显是反映了群体意识而非个体情志,仍然属于群体诗学,而且仍然有很强的娱乐性,明显跟我们一般理解的写诗是不一样的。所以,杂歌谣辞仍然可以算是一种乐府。

杂歌谣辞当然也是可以拟的。跟拟杂曲歌辞一样,我们拟杂歌谣辞也是针对一首具体的作品,学习一个好的表达。从我们今人模拟的角度,杂曲歌辞和杂歌谣辞的区别不那么重要了。但我们最好还是记住,杂曲歌辞是曾经被演唱的,要拟出歌词的感觉;而杂歌谣辞是念的,要当成歌谣来拟,一定要朗朗上口。标准的新乐府,则是指白居易、元稹他们写的一种新文体。

白居易跟我不一样,他可不认为乐府的本质是一种群体诗学,更不强调乐府的娱乐性,他认为乐府的本质在于讽喻。所以他认为,只要自己也写讽喻的内容,并且模仿一点古代俗乐的语体,就也是在写乐府了。白居易的这些新乐府,不用古乐府的题目,而是按照要写的事,模仿古乐府的风格,自拟题目,所以肯定不能算拟乐府。

在我看来,白居易就是再体察老百姓的疾苦,他写的新乐府,也是他个人情志的体现。而且,很难说,白居易的看法,就代表了老百姓的群体意识。他的这些新乐府,并没有被广泛地传唱过,并没有接受过群体意识的检验。所以,白居易的新乐府,仍然属于个体诗学,而非群体诗学;是一种徒诗,而非音乐文学。

郭茂倩把新乐府单立成一体,未必就是认为新乐府跟以前的乐府一样。实际上,新乐府是一种既非拟乐府,又非传统乐府,但是还叫“乐府”的新文体。文学的历史就是这样,永远充满了意外,充满了变数。

白居易写新乐府的时候,正在做拾遗。拾遗的工作就是给朝廷提意见。白居易获得这个陈子昂、杜甫都做过的岗位,十分兴奋,投入了很大的热情。他上班时间写奏折给朝廷提意见还不够,下班回家还要写新乐府,继续提意见。白居易写新乐府,完全是一种士大夫趣味。他不是“饥者歌其食,劳者歌其事”,而是“歌饥者之食,歌劳者之事”,站在士大夫的立场,悲悯地看着底层庶民。

其实,这种做法也不是白居易首创的。杜甫的《兵车行》、“三吏三别”也都是他根据时事自拟的题目,只是模仿古乐府的语体,没有用古乐府的题目。杜甫的做法,完全符合白居易新乐府的定义,应该说,白居易是向杜甫学习的。不过,我们一般说“新乐府”的时候,就是指白居易提出“新乐府”概念以后的创作,不把杜甫的创作包括进去。

我们今天拟作的话,没必要模拟白居易新乐府的题目,因为白居易自己就是自拟的题目。我们不如学习杜甫和白居易的做法,模仿古乐府的风格,根据现实自拟题目,写自己想写的事。

丰富的文学类型,源于人们多样化的需要。复杂的乐府体系,是高度文明的一种表现。郭茂倩的《乐府诗集》,从雅到俗,从古及近,反映了当时对乐府的认识水平,也为我们提供了乐府分类的一种框架。我们今天在理解古乐府的时候,仍然不可遗忘郭茂倩的框架。