宋神宗熙宁年间,杭州通判苏轼出差到湖州。此行虽是公务,但更多是为了散心。老朋友、湖州知州孙觉设宴款待,要求与会之人不谈时事,违者罚酒一杯。宴会中,有一宾客名叫邵迎,任州幕,苏轼不识,上前询问,才得知二人同为嘉祐二年(1057)进士。

十几年前的金榜题名,应是他们心中最珍视的回忆之一。来自五湖四海的新科进士,未必相识相知,却享受着同一份喜悦,步入新的人生。然而,即便是星光璀璨的嘉祐二年科举,多的是像邵迎这样的人物,处于下位,默默无闻。邵迎呈上自己这些年来的数百篇诗词,苏轼看后十分感慨。他在《邵茂诚诗集叙》中写道:“予读之,弥月不厌,其文清和妙丽,如晋宋间人,而诗尤可爱,咀嚼有味,杂以江左唐人之风。”或许是多年在官场底层混迹,邵迎已经未老先衰了。这世上的倒霉事似乎全让他摊上了:家贫,无嗣,怀才不遇,身体有疾。没过多久,“短命”找来,邵迎离开了人世。苏轼过高邮,正值邵家办丧事,为其大哭一场。白居易曾写过一首《寄陆补阙(前年同登科)》,或许是这些科举同年们命运差异的生动注脚,诗云:“忽忆前年科第后,此时鸡鹤暂同群。秋风惆怅须吹散,鸡在中庭鹤在云。”初及第时同年济济一堂,金榜题名之后,各奔东西,不几年便高低分明。再相见时,已是地位悬殊,意气风发早已不在,只剩下同年之情。元丰年间,同为嘉祐二年进士的苏辙受哥哥苏轼的“乌台诗案”牵连,被贬筠州。某次,同年冯弋来访,他为盐监,苏辙为酒监,二人同病相怜。苏辙写下《次韵冯弋同年》:“细雨濛濛江雾昏,坐曹聊且免泥奔。卖盐酤酒知同病,一笑何劳赋北门。”命运无常,唯有苦笑。同年是科举时代才有的一种人际关系,它无关于亲情、友情,也不是一种“日久生情”的羁绊,却深入每一个科举及第的人心中。同起于金榜,究竟有一种怎样的魔力?

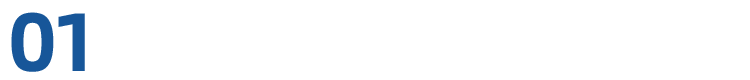

唐宪宗元和七年(812)正月,京兆尹元义方依附宦官吐突承璀,得罪了宰相李绛。李绛将其调离长安,出任鄜坊观察使。元义方走之前,面见皇帝,向其告状道:“李绛和同年许季同相互勾结,许季同任京兆少尹,将我赶走,他们就能作威作福。”宪宗回答:“我知道李绛不是这样的人,明天我问问他。”第二天,宪宗问李绛:“人于同年固有情乎?”李绛回答:“同年,乃九州四海之人偶同科第,或登科然后相识,情于何有!”同年不过是偶然而成的关系,怎么会有情呢?自科举考试发榜的一刻起,中式者之间就已经存在同年关系了。但是,中式者心里真正装下同年之情,还要等到一系列庆贺活动的结束。一个刚刚参加完殿试的学子,得知自己中榜,多年的辛苦会化作巨大的喜悦涌上心头,就连痛苦的科场经历回忆起来都带着甘甜。从此以后,他将从一介平民跃升为官宦,这无异于新生。而榜单里的其他人,对他而言,不正是科举制度催生出的一胞兄弟吗?新世界给人的第一印象无疑是美好的。通常,皇帝会赏赐一大笔钱给中式者举办宴会。进士们的聚会,名叫“期集”。这是一个盛大的社交场合,虽然大家素不相识,但有同年这层关系在,很容易相识结交。毕竟,这是大家获得“新生”后接触的第一个社交圈子。有时皇帝给的钱不够,进士们需要自掏腰包,按照名次的高低出资。一些状元、榜眼家里穷,只能借贷来维系这场必要的宴会。聚会期间,中式者会修《同年小录》,写上姓名、籍贯之类的。朝廷本就有一份进士登科录,以君主的名义颁行天下,劝教的意味非常明显。《同年小录》则是进士们自己的通讯录,用来联络感情。

期集之后数日,“拜黄甲”。同年者按照名次站在庭下,年龄最长者出列,状元拜之,然后年龄最小者出列,拜状元。拜过黄甲后,凡在榜之人,均以兄弟相称。哪怕同年有辈分之别,也不避讳。比如北宋士人毕仲游就写过“衣冠相见虽甥舅,场屋同游若弟兄”。接着是谒国子监,谒孔庙和行释菜礼。在这些仪式中,进士们都身穿吉服,感受庄重,感受恩宠,很容易会产生一种类似集体荣誉感的东西。皇帝会亲自宴请进士们,以示祝贺。这便是“闻喜宴”,也有“曲江宴”“琼林宴”等称呼。此宴排场盛大,美酒佳肴,应有尽有,间有优伶唱戏。眼前的一切固然美好,但这些不是进士们最关注的东西。皇帝和朝官是宴会的主角,他们的一句话、一首诗、一个赐物都无比金贵。进士们绞尽脑汁写诗应和,希望能在掌权者心中留下一个不错的印象。同年私下的聚会也不少。宋人苏舜钦曾写过一首《及第后与同年宴李丞相宅》,诗中云:“爽如秋后鹰,荣若凯旋将。台府张宴集,吾辈纵谑浪。花梢血点干,酒面玉纹涨。狂歌互喧传,醉舞迭阆伉。”这是一幅狂欢的画面,哪怕有丞相在场,也无法阻止他们宣泄自己的情感。当然,即便经过这么多天的相处,同年之间也很难如真正的兄弟一般亲密。唐朝还好,一榜仅有数十人,宋代以后,一榜动辄上百人,大部分同年在狂欢之后仍然是陌生人。但是,一种莫名的情感已经产生:他们虽然没有共患难,却彼此共享了人生的高光时刻。对他们来说,再见已是奢望。一旦入了官场,基本上天各一方,大部分人会从州县做起,任职四方,交往会变得十分困难。在仕途中,每当他们遭遇“异类”的时候,便会想起同年。科举时代,进士为正途,但考试并不是唯一的赛道。事实上存在着各种各样杂途出身的官僚,比如恩荫、军功、捐纳等等。即使进士的前途远远好于杂途出身者,即使进士内部的差别一点不比进士出身与杂途出身的差距小,但进士们总是抱成一团,捍卫自己的空间不被“异类”挤压。这就是群体归属感:我吃过科举的苦,享受过金榜题名的乐,自然和其他人不一样。当科举及第的日子逐渐远去,还有什么比同年关系更能证明自己是进士群体的一部分呢?出门在外遇见同年,只要没有政见的分歧,天然就有一种亲近感,这是一种无需多言的联盟。每一个人都要确认自己在群体中的地位,因此同年关系也会传染到其它地方。明代以前,一般只有进士会互称同年,到了后来,举人、秀才、贡生等也开始互称同年。甚至,宫里的太监亦论同年,如《万历野获编》中记录:“近见阉宦辈以年兄年弟相呼,盖同时选入内廷者。”人在江湖飘,谁又不带着一本厚厚的通讯录呢?

宋初名臣柳开曾说过:“由词学进士中出以为贵。同时登第者,指呼为同年。其情爱相视如兄弟,以至子孙累代,莫不为昵比,进相援为显荣,退相累为黜辱。君子者,成众善以利民与国;小人者,成众恶以害国与民。”也就是说,进士抱团是普遍现象,好人结成君子党,坏人结成小人党。唐德宗贞元七年(791),皇甫镈、令狐楚与萧俛同登进士第。元和九年(814),皇甫镈得宠,推荐令狐楚与萧俛入翰林。元和十三年(818),皇甫镈举荐令狐楚进入中枢,共同任相,还合力将另一位宰相裴度挤走。之后,两人引萧俛入朝。就这样,一个盘据中央的小集团形成。元和十五年(820),唐宪宗暴毙,唐穆宗即位。站在裴度一边的朝臣借机对皇甫镈群起而攻之,新皇帝也看不惯声名狼藉的皇甫镈,将其罢免,令狐楚乘机推荐萧俛为宰相。当时,穆宗极为厌恶皇甫镈,欲杀之,令狐楚也不能自保。萧俛奔走四方,托付宦官,才救回了皇甫镈一条性命。不过,唐朝同年的凝聚力并不算强,牛李党争的惨烈局面更多要归因于另一种人际关系:座主与门生。想想看,唐朝一榜也就几十人,基本上都能飞黄腾达,要想上进,自然要投资更亲密的关系。到了宋代,科举制度膨胀,进士泛滥,科举高中但蹉跎一生者大有人在。对这些“贬值”的进士来说,任何可利用的关系都要重视起来。在宋代,隔一段时间,必然出现一个“龙虎榜”。比较有名的是太平兴国五年榜(苏易简、寇准、王旦、李沆等),天圣五年榜(王尧臣、韩琦、赵概、文彦博、包拯等),天圣八年榜(欧阳修、石介、蔡襄等),嘉祐二年榜(苏轼、苏辙、曾巩、张载、程颢、章惇等)。天才成群而来,必有蹊跷,同年结党便是原因之一。拿太平兴国五年(980)榜来说。宋真宗咸平元年(998),该榜进士李沆拜相。景德元年(1004)七月,李沆去世,八月寇准上任宰相。景德三年(1006)二月,寇准罢相,当日王旦拜相。王旦能够任相,得到了三人的助力——太平兴国五年状元苏易简曾三荐王旦;同年李沆为相时曾提携王旦做副手;还有一个同年谢沁,喜欢向皇上举荐人才,所举之人必至卿相,王旦便是其中之一。王旦为相时,寇准曾想让他荐举自己,王旦说不接受私人请托。天禧元年(1017),王旦病重,宋真宗问他谁适合为相,王旦说:“以臣之愚,莫如寇准。”果然,天禧三年(1019),寇准再度为相。天禧四年(1020),寇准罢相,朝廷中枢没有了太平兴国五年进士的身影。

科举时代,进士的身份只是一张入场券,要想晋升,必须得到“荐举”,不然就只能在州县蹉跎熬资历。同乡、同僚、同姓、同年等各种关系都是士人获取“荐举”的方式。人们在关系中不断选择,又不断被关系卷入,朋党自然而然就诞生了。包拯是历史上有名的直臣,刚过皇帝,也怼过奸臣,却稳居朝堂。他出仕26年,历任开封知府、三司使、御史中丞、枢密副使等职位,平均一年升官一次。要知道,宋代官员通常是三年一任,而包拯一路高歌猛进,这种升官的轨迹,不像是一个经常得罪人的谏官,倒像是一个圆滑的佞臣。包拯是天圣五年(1027)进士,同年有王尧臣、韩琦、文彦博等人。包拯因守孝的原因晚了十年出仕,39岁才出任知县。他的许多同年都已经是风云人物了。包拯虽然“直”,但情商很高。有学者研究《包拯集》发现,包拯一共批评了61个人,这些人里只有保州通判石待举、江东提点刑狱令狐挺是他的同年,官职都不高。文彦博与包拯是世交,后儿女通婚,亲上加亲。庆历年间,文彦博为相,包拯为谏官。当时,包拯弹劾另一名宰相宋庠尸位素餐,皇帝将其罢免。有个名叫唐介的御史看不下去,弹劾文彦博独掌大权,每个部门都有他的人,相互援引。宋仁宗只能让唐介与文彦博当面对质,唐介义正言辞,文彦博只能“拜谢不已”。最后,宋仁宗也不得不承认:“(唐)介言奎(吴奎,包拯同年)、拯(包拯)皆阴结(文)彦博,观此奏,不诬也。”嘉祐三年(1058),文彦博罢相,韩琦拜相。包拯不仅没有受到影响,反而站得更高,短短四年时间就当上了枢密副使。嘉祐四年(1059),包拯先是弹劾三司使张方平,使其罢官,继任者是宋庠的弟弟宋祁,包拯再次弹劾,理由是宋庠任枢密使,他的弟弟应回避,不该任三司使。最后,包拯就任三司使。一年之后,宋庠被免职,继任者是包拯的同年赵概。这一切很难用偶然来解释。为了乾纲独断,皇帝设想了许多制度来遏制朋党,亲属、同乡、师生等关系都被纳入官场回避的范围内。然而,“关系”是极容易跨越制度的,且没有边界,哪怕只是同年关系,也能够让权力无止尽的扩散。与其期待天下无党,倒不如期待君子党的诞生,这便是宋人的逻辑。

同年之间,有亲如兄弟的知己,有不常来往的萍水之交,也会有相互倾轧的仇敌。在首重利益的官场,同年关系不可避免地成为权力斗争的投影。隆庆元年(1567),四十二岁的张居正在恩师徐阶的提携下,进入内阁,开启了阁臣生涯。这是一个召唤作为的时代:南倭北虏,山雨欲来,国库空虚,官员因循。变革的力量就孕育在体制之中,它正慢慢成长为一个巨兽。当时,广西古田僮族韦银豹叛乱。隆庆三年(1569),高拱擢升江西按察使殷正茂为右佥都御史,巡抚广西。殷正茂是张居正的同年,张居正对其十分支持,并且放下豪言:“吾知殷公必能办此,诸君但观其破之!”果不其然,殷正茂历经数战,迅速平定叛乱。后来,有人建议殷正茂巡抚广东。许多大臣抨击殷正茂钻营贪婪,传闻他在广时每年要收取大量黄金贿赂,数量以万计,但张居正认为只有殷正茂才能收拾广东乱局。隆庆五年(1571),高拱任用殷正茂提督两广军事。殷正茂一上任就见效,先是剿灭进犯的倭寇,又平广东诸盗,稳定了沿海局势。张居正给其写信道:“同年在仕籍可用者无几,他日为国家柱石,在丈(指殷正茂)与南明公(指汪道昆)。”意思是,同年里面,殷正茂和汪道昆二人堪为国家柱石。隆庆六年(1572),张居正联合冯保将高拱驱逐出场,登上了内阁首辅之位,并大刀阔斧进行改革。张居正的改革从整顿吏治开始,在颁布考成法之前,张居正与远在两广的殷正茂商议大事,他说:“广中患不在盗贼,而患吏治之不清,纪纲之不振。”两个同年,一内一外,推动着帝国的巨轮转向。万历五年(1577),张居正父亲去世,按照惯例,他需要回家守孝。然而,户部侍郎李幼孜第一个站出来要求张居正夺情留职,他上书劝道:“上冲年,不能亲万机,不可一日无相公,何忍舍而远去。”由此引发了一场政治海啸。李幼孜既是张的同乡,也是同年。他在张居正的引荐下,步步高升,“不十载而至八座”,后来还与张居正结成了儿女亲家。也有许多与张居正交恶的同年。比如徐栻,当张居正夺情事件发生时,徐栻上书规劝,让张居正非常不高兴。于是,张居正指使他人构陷徐栻,最终徐栻被罢官。再如张居正对同年陶承学相当敬重,曾有意为其谋得刑部尚书一职,但陶氏拒绝了。后来,张居正推行新政,核算各部门经费,许多官员为了奉承张居正,主动节省开支。然而陶承学上疏道:我是一个礼官,不可能为了省钱而失礼,请增加经费。张居正觉得他是在与自己唱反调,便支持谏官弹劾陶承学,陶氏因此致仕。人情就像一张网,你牵扯的关系越多,释放的能量就越大,可能遭到的反噬就越多。张居正与同年的关系,正是当时官场的一个缩影。上位者呼朋唤友,却孤家寡人。下位者背靠大树,也容易遭致祸端。明代党争十分复杂,这也导致同年之间的关系会发生变异。明末,孙承宗与同年魏广微关系十分亲密。然而,孙承宗亲近东林党,魏广微亲近阉党。即便双方政见不同,却常有书信往来,似乎并无多少芥蒂。天启四年(1624),给事中魏大中想要弹劾魏广微,其同年黄尊素(黄宗羲之父)立马制止,他认为如果弹劾魏广微,魏广微必然完全倒向阉党,与东林党不死不休。然而,魏大中不听,继续上疏弹劾,导致魏广微与魏忠贤越走越近。随后,对东林党人的镇压便开始了。孙承宗与魏广微的关系迅速恶化。一次,孙承宗巡视蓟州一带,写了一封国防奏疏给皇帝,但是又担心皇帝不会亲自阅览,便以祝寿为名要求面圣。魏广微听说后,对魏忠贤说,孙承宗打算要清君侧!于是,魏忠贤跑到熹宗面前大哭求情。熹宗连忙派人拦截孙承宗,孙承宗接到皇帝旨意,只能返回辽东。站队不同,不一定会关系破裂,但情义终究还是大不过党争二字。

官场深如海,稍有不慎便会坠入险境,官员往往需要“关系”来保驾护航。范仲淹与滕宗谅乃是同年,滕宗谅便是《岳阳楼记》里的“滕子京”。两人的交往始于及第,后都在泰州做官。范仲淹修护海堰时,一日遇大风,海潮翻涌,众人皆惊慌失色,只有滕宗谅神色不变,淡定说起海堤的利害。经此一事,范仲淹对滕宗谅十分器重,多次举荐于他。庆历新政期间,有人弹劾滕宗谅滥用公使钱,滕宗谅一时慌乱,将账本烧光,反而坐实了罪名。范仲淹多次上书为其辩解,针对弹章的每一条指责都有反驳,请求皇帝从轻处置。此事差点引发了新政集团的分裂。当时,范仲淹的后盾、宰相杜衍要求坚决处置滕宗谅,甚至还威胁道:“不然,则衍不能在此。”范仲淹则针锋相对:“不然,则仲淹请去。”富弼夹在中间,都不知如何是好。最后,滕宗谅一贬再贬,到了巴陵,勤政为民,重修岳阳楼,便有了范仲淹那篇千古留名的《岳阳楼记》。

每个士人都乐此不疲地去编织这张同年关系网,特别是与那些位高权重同年的关系。能“攀上高枝”的人终究是少数。最需要“关系”的人,往往没有“关系”。这些人要么毫无家族背景,要么官场同乡稀少,同年则是他们无法拒绝的一根救命稻草,也是他们没有被士林社会抛弃的一个证明。范仲淹的同年还有一人名叫沈严,家里本来就穷,及第之后也混得不好。后来,同年蔡齐举荐他,方才升官。沈严升官后不久就死了,还是蔡齐出钱给他的女儿嫁了一户好人家。一日,滕宗谅到沈严的家里拜访,想要去他的墓上悼念,可是他的孩子回答:“贫,未之葬。”于是滕宗谅自己筹钱,为其办了一场丧礼。宋仁宗宝元年间,名士石介居家丁忧。他的同年马永伯刚好任奉符知县,刚上任就来找石介叙旧。然而,石介并不认识马永伯,直到马永伯说他们同为天圣八年(1030)进士,关系才亲近起来。康定元年(1040),马永伯获罪免官。宋代进士多来自下层,全家的生计就指着进士一人的俸禄。而马永伯在官场混了十年,还是一个小小的知县,可见其关系不硬。这样的人一旦没了官俸,很可能妻离子散。然而石介本身也不富裕,加上父母过世,大量钱财用作丧礼,拿不出一点钱来资助同年。于是,他放下脸给奉符的一位富豪写信,称赞马永伯的政绩,希望富豪能资助一二。文人笔记中有非常多类似的故事:一个声势显赫的士大夫,在遇见穷困潦倒的同年之后,依然竭力相助。这未必是沽名钓誉。宋以后,越来越多的进士不再是政坛的主角,而变成官场社会的小喽啰。少了勾心斗角,同年关系才能展现出温情的一面。宋神宗元丰年间,罢相的王安石退隐江宁。他的一生都在为新法奔波,如今终于可以放下争斗,享受内心的平静。元丰六年(1083),他的老朋友吕公著调往扬州。两人同为庆历二年(1042)进士,私交极好。然而,由于青苗法一事,二人闹翻,从那以后,再没有见过一面。听闻吕公著到了扬州,王安石想缓和二人的关系。他天真地认为,此前吵架都是国事所累,现在远离政治,自然能够回到朋友之义。他能与苏轼握手言欢,难道就不能和吕公著和解吗?于是,王安石提笔写了几封信,亲昵地称呼吕公著为兄。变法那几年,二人的来往书信都由手下代笔,如今终于能够回到互为知己的岁月了。可惜,吕公著在扬州呆了一年有余就回到京师,王安石的信也如石沉大海。元祐元年(1086),王安石去世,吊唁者极少。往事随风而散,一颗巨星孤独坠地。全文完,感谢您的耐心阅读,如果喜欢,顺手点个“在看”让我知道您在看~参考文献:

祁琛云:《北宋科甲同年关系与士大夫朋党政治》,四川大学出版社,2015

冯明:《张居正改革群体研究》,华中师范大学博士学位论文,2011

杨高凡:《包拯及其与同年关系论略》,《首都师范大学学报(社会科学版)》,2015年第2期

裴家亮:《明代科举同年关系及其官场效应》,《史林》,2024年第1期