有趣的是,这个史二官本是大明官方心目中的“顺应王化”的典范。嘉靖年间,史二官与其兄史大官因不满俺答长子乞庆哈抢夺其部牛马、妇孺,而选择率部入塞、投靠大明。在被安置于龙门所(在今河北省张家口赤城县东)一带驻牧之后,史二官部更一度成为了大明哨探鞑靼内情的“急先锋”。

在明廷“月有米,岁大赏凡一,小抚凡三”的恩泽之下,史二官及其麾下部族一度日子过得颇为滋润。更引来另一位朵颜部酋长车达鸡于隆庆初年的效仿。而明廷也同样将其按照在邻近龙门所的滴水崖一带。但就在史、车二部互为邻里后没多久,明廷选择了与鞑靼右翼诸部握手言和。

“俺答封贡”之后,史、车二部在边防上的重要性自然也就随之降低。而这一点更逐渐便在明廷给予他们的待遇上显现了出来。首先是地方官员时常克扣朝廷下拨给两部的米粮,其后更侵占他们的牧场。日益恶劣的生活环境之下,史、车二部最终决定一同北逃。然而,就在行动即将展开之际,史二官却出卖了盟友,主动明军提防车达鸡部的异动。

借助着这一“以邻为壑”的操作,史二官部成功的投身塞外,而车达鸡部虽然也很快跟上,却最终因为准备仓促而丢失了大批牲畜。以至于本就不富裕的生活更加雪上加霜。而更令车达鸡感到尴尬的是,很快他们便又被作为了鞑靼部向大明表示和平诚意的礼物与史二官一同被送了回来。

虽然为了表示宽宏大量,明神宗朱翊钧并未处决史、车二部的任何人。但却将两部的首领圈禁于宣府城内,至死未得自由。而其部众虽然多年之后虽仍“夷俗如故也”,但在放牧之外渐渐的开始耕种,生活的自然是越来越像定居的汉地农民了。

随着史、车二部被遣送回来,大明与鞑靼右翼诸部之间因“洮、河之变”所引发近一年的准战争状态也随即画上了一个句号。但此事说造成的恶劣影响却终究是要有人出来负责的。于是兵科给事中张栋、太仆寺丞徐琰等接连上奏弹劾郑洛,认为他未能应对洮、河之变,处置失当,欺骗朝廷,又不能“除凶雪耻”,惩治扯力克及火落赤、真相等元勋首恶,反倒以“重利媚之”,请求治其误国之罪。在巨大的舆论压力之下,郑洛被迫告病归乡。

郑洛的倒台,虽然表面波澜不惊,但内里却是牵连甚广。毕竟即便郑洛对“洮、河之变”的处置是丧权辱国。那么其麾下兵将此番自然也是有过无功。此前朝廷许诺的恩赏自然发不下来,甚至此前已然下发的一些战时津贴也要全部收回。而此时谁也不会想到这一京师中枢的政治动荡会波及到千里之外的宁夏镇。

宁夏镇之所以会首当其冲,很大程度上要算是拜“以直邀名”的周弘禴所赐。因为正是在其的弹劾之下,此前干得还算不错的梁问孟丢了官。宁夏巡抚一职由陕西按察使党馨接任。或许在外人看来,党馨算是升了官。但他本人却实在是有苦说不出。

党馨是山东青州府益都县人,隆庆二年(1568年)便已因进士出身,而实授山西襄垣县知县。此后历任徽州府同知、延安府知府,也算是稳步升迁。可进入万历朝之后,党馨却开始了原地踏步。坊间有传言说其得罪了首辅张居正,以至于获得了“有小才,刻而且暴”的负面评价。但平心而论,张居正如果真的厌恶党馨,自然有无数种方法令其滚出官场。如果真给过党馨这样的评价,恐怕也是在肯定对方的“有小才”。

但是张居正这一句随口的点评,却将党馨按死在了延安府知府的岗位之上。直至张居正死后的万历十一年(1583年)才终于熬成了陕西按察副使。三年之后,正式晋升为按察使。万历十七年(1589年)二月,吏部更发表了擢升其为湖广右布政使的公文。可以想见,对于此时已过不惑之年的党馨来说,他的政治生涯似乎终于迎来了一丝曙光。

然而,无情的现实很快便击碎了党馨的全部幻梦。由于“洮、河之变”的爆发,作为战区行政长官的党馨被留任在了陕西。并随即以按察司副使的身份被派往固原去整饬兵备。当年十二月,随着梁问孟去职,党馨正式被任命为了宁夏巡抚。

虽然从职务上来说,巡抚的权威远在布政使之上。但已在陕西待了二十余载的党馨显然早已厌倦了西北生活。而正是带着一股怨气,本就“刻而且暴”党馨到任宁夏之后,出于泄愤和立威,开始了一番几近寻衅般的肆意施政,并最终将自己推上了死路。

党馨履任宁夏巡抚后做的第一件事情,便敲打哱拜家族。他之所以这么做,大约有两方面的理由。其一、于公而言,此时在“洮、河之变”中立下功劳的哱拜家族,已然在宁夏边军的占据了半壁江山。党馨要想坐稳宁夏巡抚之位,自然要拿他开刀。其二则是党馨的个人私心,他本就不是高风亮节之辈。此番既然做了一方封疆大吏,自然想着将手中权力变现。而眼见哱拜家族在宁夏经营多年,手中积累足以豢养数千家丁的资本,也便萌生了趁势狠狠敲他一笔的念想。

正是基于上述想法,党馨上任后不久便遣人向哱拜索求“瓜种”。面对新任顶头上司如此赤裸裸的暗示。哱拜不知道是老迈昏聩、还是觉得自己另有靠山。竟真的以为对方是对宁夏当地“长于树上”的“盐池甜瓜”感到好奇,便只怕了一个帐下的“夜不收”(侦察兵)亦力赤刀儿送了一些“盐池甜瓜”过去。而党馨本就醉翁之意不在酒,便借题发作,竟以“瓜薄”为由,将亦力赤刀儿活活杖毙。

眼见党馨如此作态,哱拜似乎恍然大悟。连忙命自己的义子哱弈、哱襄带上白银五百两、猞猁狲皮四十张敬献给党馨。客观的说,即便党馨身为巡抚,其每年的合法收入也不过白银两百两左右。哱拜一口气送出五百两,还有四十张在内地价值不菲的猞猁狲皮可谓是下足了本钱,但党馨对此却依旧不满。这其中除了有欲壑难填的因素之外,很大程度上恐怕还在于前后两次送礼,哱拜本人都没有出面,俨然是故意轻视了自己这个顶头上司。

猞猁。来源/pixabay

当然,党馨此时并不愿意把事做绝,所以对于哱弈、哱襄这两个哱拜的义子只是打了一顿便关了起来。然而,面对这样的步步紧逼,哱拜似乎已然不愿意低头。于是乎,党馨更进一步暂停哱拜义子哱云升任守备、土文秀转迁游击的人事任命,同时又翻出哱拜长子哱承恩此前“强娶民女为妾”的民事案件,将也抓来拷打了一番。

事情发展到这一步,党馨与哱拜之间还没到你死我活的程度。可偏偏此时,把总王徹、中军官朱绶等中下级军官又联名弹劾哱拜家族在出兵平定“洮、河之变”的过程中,有“纵曹掾冒粮”的行径。党馨随即命自己的政治盟友、儿女亲家——“兵备副使”石继芳逮捕哱拜多名的近侍、心腹,摆出了要将此事彻查到底的架势。

客观的说,在大明军队之中“冒领钱粮”的罪名向来是可大可小。其实此前,王徹、朱绶也将同样的问题上报给了当时总督陕西三边军务郑洛,但郑洛只是轻飘飘的给出了一个“以降夷置不问”的处理意见,便直接将事情揭过了。而此时的党馨虽然摆出了“严查到底”的姿态,却也还是并未的打算对哱拜家族下死手。可就在党馨试图维持一种对哱拜家族的高压姿态,以便获取更多政治、经济利益之时。宁夏边军却率先鼓噪而起了。

导致宁夏边军全面哗变的直接原因,是此前党馨下令要求兵士将万历十七年至十九年所欠银两一次缴清,且规定凡“包赔未完者,即于月粮扣之”,因此,士卒怨气极大。当时又正值冬日,党馨又长时间扣着士卒们的“冬衣布花”、“草价银”久久不发。这一直接威胁全军将士及其家属最基本生计行为自然引发了全面的反弹。

在宁夏镇“军心动摇、人皆怀怨”之际,哱拜长子哱承恩与来自“靖虏卫”的军士刘东旸等八十余人在关王庙中歃血为盟、共举大事。不过此时的哱氏家族显然并不愿意冲在哗变的最前线。因此便出现了滑稽的一幕。大家以酒碗中的气泡大小来决定谁做老大,最终因为刘东旸酒碗中的气泡最大且迟迟没有破灭,而成为了此次哗变的领导者。

然而,作为底层士兵的刘东旸显然没有组织大规模哗变的经验,行动尚未展开便已然被“坐营官”(坐营官——明代军职,掌管军营内部的日常事务。)江廷辅所发觉并上报。但宁夏巡抚党馨却听从了心腹—掌宁夏卫官李承恩、药局官陈汉等人的建议,仍拒绝下拨“冬衣布花”、“草价银”等生活物资。直接导致了正月十八日兵变的全面爆发。

面对这些来势汹汹的兵卒,时任宁夏镇总兵的张维忠多少显得有些手足无措。其实,这些士兵的述求他非常清楚——无非就是求个温饱而已。可偏偏就是这个最基本的诉求此刻却无法给予满足。毕竟在按照李承恩等人的说法,面对哗变既不能“以乱挟而与之”,更应该以坚决予以武力镇压,毕竟“彼不畏族(灭)乎?”

可惜的是此时张维忠手中根本没有可以调用的部队。按照明军的编制,宁夏镇边军除却驻守各地的墩台、边堡的戍边部队外,野战军主要由总兵、副总兵说统率的正兵营和奇兵营以及参将和游击指挥的援兵营、游兵营说构成。哱拜家族之中哱承恩、哱云、土文秀既然分别担任着参将、游击之职,那便已然占据了宁夏边军野战部队的半壁江山。那么张维忠亲自指挥的正兵营、奇兵营自然也饱受此次党馨的催偿之苦,而本就是正兵营中军卒的刘东旸成为了哗变首脑,自然也加剧了这些部队的群情汹涌。

巳时(上午9时至中午11时),兵卒们拥到了总兵府门外。大声叫嚣着:“边军何罪,而开府裁扣月粮,坐置之死”。张维忠无力弹压,又怕引火烧身。便干脆要求怂恿兵卒们去“河西兵备道”讨要说法。张维忠这一不负责任的做法,直接被抓住了口实。他们一边骂骂咧咧的出门,一边打着总兵特许的旗号朝着“河西兵备道”衙门拥去。途中,刘东旸等人又以“河西兵备道”有相当数量的卫兵为由,要求士兵们披甲,并发出了“不从者杀”的威胁。至此,原本相对平和的请愿,彻底演变为了武装哗变。

接下来的局势发展,不同史料中的说法不一。如《万历武功录》中便宣称:“是时哱拜服红袍,马首号召诸军,非复前日阿拜也。已乃令诸军皆披甲,曰:‘所不如令者斩’。于是诸军并披甲,拥众入军门”。但在《两朝平攘录》中,攻打“河西兵备道”的行动却是刘东旸直接指挥的。甚至在“河西兵备道”衙门被攻破,哗变士兵进逼至大堂台阶之下时,也是刘东旸一句:“且寻党都堂再来”,众人便又喧哗而出了。

有趣的是,上述描述看似相互抵触,其实却又相辅相成。作为宁夏边军中颇有威望和势力的宿将,哱拜对于巡抚党馨的步步紧逼,显然是无法忍受的。《两朝平攘录》中称其“自念结发效死疆场五十年,受宠秩,乃以衰迟见僇辱,不胜怨望”的心理揣测,可谓是极为到位的。但正因为是沙场宿将,哱拜深知发动一场哗变的政治风险。因此,从一开始他便选择隐藏于幕后,而由自己的长子哱承恩居中串联。而哱承恩在串联刘东旸等底层士兵时,也为他们设计了退路,即“有如异时绳我等以军法,我等谓党军门裁削我禀食也”。

或许正是因为从一开始便设计了一旦哗变失败,哱承恩将出面将刘东旸等人逮捕的“剧情”。因此,整场哗变可能被分为前后两个部分,打头阵的乃是刘东旸等人煽动的底层官兵,而哱拜所部家丁则稍后出动。而冲击宁夏总兵府及“河西兵备道”衙门则可以被视为两次投石问路。如果一旦前面的哗变士卒因遭遇弹压而失利,那么哱拜很可能便会第一时间出动所部家丁便将其以平叛的名义将其系数斩杀,以达到杀人灭口的目的。

哱拜家族在这场哗变之中处于首鼠两端的状态,从《两朝平攘录》中记录了一个细节便可见一斑:在哗变前夕,哱拜的发妻施氏突然换上了“胡妇”的装扮,劝谏自己的丈夫说:“以将军功高,得命妇服。今恐不得长为汉臣妾矣”。但却遭到了自己的亲生儿子哱承恩驳斥:

“老狐媚不死,而喋喋挠夫子所为,是何与汝爨下事。再言,并尔砍讫”。

然而,宁夏的官僚阶层远比哱拜想象的还要无能。眼见哗变士卒从“河西兵备道”衙门退出,早已吓得魂飞魄散的“兵备副使”石继芳连忙带着自己的妻儿翻墙而出,躲入千户黄培忠家暂避。黄培忠则一边安置石继芳及其家人,一边前往总兵府,恳请张维忠出兵弹压。而就在张维忠仍在犹豫不决时,哱拜所部家丁突然杀入,直接将张维忠挟持到宁夏书院之中。而在控制了总兵府之后,哱拜所部家丁又迅速控制了“河西兵备道”衙门,并从邻近的民宅之中将石继芳揪出,同样押往书院。而此时刘东旸所部哗变兵卒则还在巡抚衙门外叫嚣着……

尽管此时在外人看来,这场哗变至此仍未闹出格。但对于哱拜而言,随着宁夏镇总兵张维忠及“兵备副使”石继芳被自己所控制,他已然成功瓦解了宁夏镇的军事指挥系统,接下来要做的便是报仇泄愤而已。

在一干家丁的簇拥之下,哱拜来到了巡抚衙门外。党馨一开始还想摆出上司的威仪,命人召哱拜入内展开谈判。但哱拜显然并没有与之交涉的欲望。只是在确认党馨在巡抚衙门后,便随即转出。用胡语招呼所部家丁大举杀入。而党馨则完全乱了方寸,慌忙带着家人躲入后院的高楼之内。并试图用抛洒金钱的方式来换取活命,但哱拜所部家丁却丝毫不为所动,直接逼着党馨从楼上跳下,随后绑在马上押往书院。

事情发展到这一步,其实双方都已经没有了转圜的余地。但哱拜却还是要对党馨等人展开最后的羞辱和报复。在宁夏书院之中,哱拜当众斥责了党馨贪腐等二十一项罪名,随即命人其与石继芳一同处斩。早已被吓破了胆的张维忠虽然连连叩首,却终究不肯跟从反叛。

不过哱拜此时并不急于处决张维忠,毕竟在全面控制局面之前,他还需要这个宁夏总兵的政治旗号。于是在将党馨、石继芳的首级悬挂出去示众的同时,哱拜要求张维忠的名义向朝廷上奏,宣称党馨和石继芳两人克扣军粮以至引发哗变,并建议朝廷对哗变军卒进行招安。

老于军旅的哱拜早深知自己的所作所为不可能得到朝廷的原谅,因此所谓“乞求招安”不过是他的缓兵之计而已。而为了最大限度的充实和动员自己手中的军事力量,哱拜同时下达了封闭城门、收缴各府符印、释放在押囚犯,并在城中有组织的劫掠城中各级府库及富商,以充实所部军资。

哱拜之所以敢于在此时发难,很大程度是认为郑洛请辞之后,总督陕西三边军务的魏学曾不仅初来乍到,面对自己以张维忠名义发出的“招安”请求,很难做出当机立断的回复。果然,此时正在花马池巡边的魏学曾虽然第一时间便得知了消息,却只是并未采取军事行动,而派遣魏学曾先是派遣标下千户郜宠前往宁夏“谕降”,试图通过这种方式令哗变士兵停止行动、听候处分,以求稳定局势。

眼见魏学曾未能识破自己的计谋,哱拜随即扣押了郜宠一行,同时迅速在城内军营之中清除异己。党馨的心腹军官李承恩、陈汉;曾经检举哱拜冒领军粮的守备朱绶、把总王徹等人系数被杀。哱拜进一步掌握了宁夏镇内的全部驻军。但此时的他却也非常清楚,要走出宁夏镇叛军还需要一个更具政治号召力的“金字招牌”,那便是被册封于宁夏的皇亲贵胄——庆王。

大明皇朝的初代庆王是明太祖朱元璋的第十六子朱栴,其本被分封于甘肃庆阳,洪武二十六年(1393年)才移封至宁夏。朱元璋在世时,考虑到宁夏穷苦,无法承担庆王府庞大的开始。一度令朱栴改驻韦州城(今宁夏回族自治区同心县韦州镇),就近由延安、绥德、宁夏的租赋供给。但随着一心想要削藩的建文帝登基,又明旨庆王迁回宁夏,并要求其暂时以宁夏卫衙署作为临时的王府。

或许正是源于这份待遇上的落差,庆王朱栴在靖难之役中并未有任何“勤王”之举。而明成祖朱棣在成功夺取皇位之后,也适时的投桃报李,命派内官太监杨升,工部主事刘谦、王恪和钦天监阴阳刘俊卿到宁夏,共同负责为自己的十六弟营造庆王府。并特许其每年前往韦州“透夏”(避暑)。

然而,随着明成祖朱棣的病逝,在诸位藩王之中最具“贤名”的朱栴也开始不安分起来。整个宣德年间,他两次请求移封韦州、五次请求入朝。令明宣宗朱瞻基颇为不满。是以,在明英宗朱祁镇接掌皇位之后,宁夏总兵史昭随即上奏称朱栴圈占灵州草场,煽惑当地游牧民族。旋即更有人告发朱栴检阅卫队、打造兵器,图谋不轨。明英宗朱祁镇虽然表示相信自己这位曾叔祖父的为人,但年逾六十的朱栴还是在提心吊胆中走向了人生的末路。

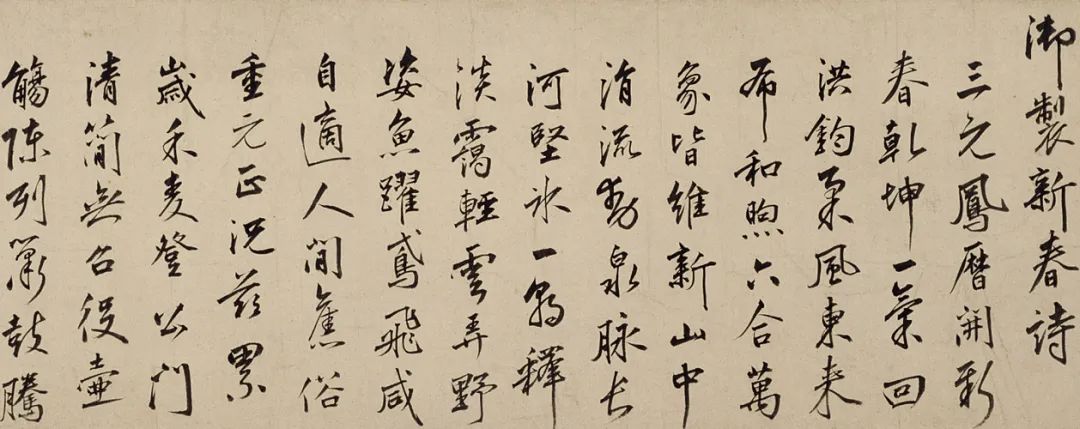

行书新春等诗翰卷,明宣德,朱瞻基书。来源/故宫博物院

朱栴之后的历任庆王大多庸庸碌碌,倒是其庶出后裔——安化王朱寘鐇利用明武宗朱厚照信用太监刘谨,以“度田”(丈量土地)为名在宁夏多征亩银、盘剥边军之际。果断于正德五年(1510年)打着“清君侧”的旗号发起了叛乱。尽管这场“安化王之乱”仅持续了十八天,便为镇守固原的署都督同知充总兵官曹雄所镇压,却也成功的将权倾朝野的大太监刘谨所扳倒。因此,至少在宁夏地区,庆王一脉还是有着极高的声望的。所以,哱拜在选择与大明皇朝正面对抗后,第一时间想到的便是挟持庆王。

《朱瞻基行乐图》卷,明。来源/故宫博物院

然而,此时的庆王一脉正处于一个异常尴尬的时期,由于第八代庆王于万历十六年(1588年)病逝之后,而其庶长子绥德王朱伸域虽然一度执掌庆王府中大小事务,但却没等到正式继承庆王的爵位便一命呼呜了。那么空悬的庆王之位究竟会落在朱伸域之子朱帅锌的头上,还是由朱伸域暂管庆府事的二弟——镇原王 继承,一时也尚没有定论。

继承,一时也尚没有定论。

对于哱拜而言,如果能够说服较为年长的 与自己合作,自然能够拉起一面政治上的大旗。但人家一个好端端的太平王爷,又怎么可能选择铤而走险的造反之路呢?是以,哱拜要想将庆王府绑上自己的战车,唯有武力胁迫一途。但是庆王府拥有完备的府墙及多达数百人的卫队,并储备有丰富的粮秣和物资。贸然进攻势必将演化成一场旷日持久的攻防。而这一点却显然是兵贵神速的哱拜所不愿意看到的。

与自己合作,自然能够拉起一面政治上的大旗。但人家一个好端端的太平王爷,又怎么可能选择铤而走险的造反之路呢?是以,哱拜要想将庆王府绑上自己的战车,唯有武力胁迫一途。但是庆王府拥有完备的府墙及多达数百人的卫队,并储备有丰富的粮秣和物资。贸然进攻势必将演化成一场旷日持久的攻防。而这一点却显然是兵贵神速的哱拜所不愿意看到的。

为了能够一击得手,哱拜从自己的家丁之中挑选出两百名精锐,打着总督陕西三边军务的魏学曾所部的旗号,前往庆王府“拜望”。深居简出的 似乎完全不知道外面的局势,竟真的大开府门相迎。结果自然是久疏战阵的王府卫队被瞬间消灭,

似乎完全不知道外面的局势,竟真的大开府门相迎。结果自然是久疏战阵的王府卫队被瞬间消灭, 本人也成了阶下囚。

本人也成了阶下囚。

不过 本人还算强气,坚决表示不与哱拜合作。不过,身为皇亲国戚的他多少也算个筹码,因此哱拜选择将其暂时关押起来。恰在此时,哱拜的义子哱云和土文秀各率五百精兵从边境互市回来,哱拜随即便与两人取得联系,授意他们在途中袭杀了依旧懵懂的游击梁琦和守备马承光,并夺取这支野战部队的指挥权。

本人还算强气,坚决表示不与哱拜合作。不过,身为皇亲国戚的他多少也算个筹码,因此哱拜选择将其暂时关押起来。恰在此时,哱拜的义子哱云和土文秀各率五百精兵从边境互市回来,哱拜随即便与两人取得联系,授意他们在途中袭杀了依旧懵懂的游击梁琦和守备马承光,并夺取这支野战部队的指挥权。

声势愈壮的哱拜随即向被囚禁中张维忠索取宁夏总兵的敕印。情知给与不给都难逃一死的张维忠,最终选择了自行了断。至此,哱拜集团理论上掌握了宁夏边军的最高指挥权。不过为了给自己留后路,哱拜还是选择了将刘东旸推到前台。

万历二十年(1592年)正月二十六日,自称“总兵”的刘东旸身穿吉服,乘坐八抬大轿,在一路旗帜飘扬和吹吹打打中,再次来到关帝庙,自举行祭告皇天后土的盛大仪式,并发表了“欲以宁夏为家,长安为国,唯天其佑之”的政治主张之后,又册封哱承恩、许朝为左右副总兵,土文秀、哱云为左右参将,算是正式建立起了叛军的指挥机构。

也是在这一日,久久没有等到郜宠回复消息的魏学曾又派出了一个名叫张云的部下,试图“招安”哗变军队。但此时已然控制了宁夏全城的哱拜早已没了顾忌。他通过刘东旸提出了自己的要求:“必欲我降,依我所自署,授官世守宁夏。不者,与套骑(指游牧于河套地区的鞑靼部族)驰潼关也”。而正式与朝廷摆明车马后,哱拜随即命长子哱承恩、义子土文秀各率五百精骑出击,扫荡宁夏镇周边寨堡,其中哱承恩所部向西,扫荡以玉泉营、广武营为核心的宁夏镇西线堡垒群。

玉泉营地处贺兰山灵武山口,自古便是兵家必争之地。又因为当地有天然的泉水涌出便于驻军,故而自明初以来便是宁夏边军长期屯驻三千人以上的要塞。客观的说,以哱承恩麾下这区区五百人,很难撼动这座拥有“周回三里”的土城防御体系的军营。

但堡垒永远是最容易从内部攻破的,哱承恩尚未抵达玉泉营,城内便已经出现了哗变的迹象。守将傅垣虽然强势弹压,一股脑的砍掉了六名乱军的手脚。但随着哱承恩的兵马开始攻城,傅垣身边的家丁被派往各处督战之,玉泉营千户陈继武突然发难,成功将傅垣捆成了粽子送到了哱承恩的马前。

陈继武是早已与哱拜集团暗通款曲还是临时起意,史料中并未给出明确答案。但可以肯定的是,宁夏边军对巡抚党馨此前种种克扣粮饷的行为,是普遍性的心怀不满。而千户陈继武的临阵反水,更令如据守广武营的参将熊国臣等依旧忠于朝廷的边军将校心怀狐疑,纷纷弃城而逃。以至于,哱承恩仅以五百精兵便迅速夺占了宁夏镇以西的诸多城堡。

与哱承恩的势如破竹相比,向北进军的土文秀起初也颇为顺利,直至抵达了宁夏镇北方边境事实上的尽头——平虏城下,才遭到了守将萧如薰的顽强抵抗。之所以说平虏城是宁夏镇北方边境事实上的尽头,是因为理论上,在其以北八十里外,还有一个名为在它的北八十里地,还有一个名为“镇远关”的关隘以及附属的“黑山营”军寨。

但是从正德初年开始,由于“各处征调轮拨不敷”,宁夏边军主动放弃了“镇远关”和“黑山营”。嘉靖年间又逐步放弃了扼守贺兰山要冲的“打硙口”。令本处于后方的平虏城,成为了“北当镇远,打硙诸关口之冲,东当套虏浮河之扰,西南当汝箕,大风,小风,归德,镇北,宿嵬,黄峡诸口之警”,三面受敌的突出部。

在极端不利的战略态势之下,建造于弘治年间的平虏城,虽然“(城墙)高三丈五尺,池深一丈,阔倍之(就是二丈)”也算是城高池深,但城中额定的兵马却在不断减少。最严重的嘉靖年间,城内一个千户所仅能凑出马军三百五十余骑,仅为满员兵马的三分之一强。因此当土文秀兵临城下之际,平虏城守军恐怕也不满千人。正常情况下,本就对自身所处环境极度不满的平虏城守军,只需土文秀稍加煽动,便可能加入叛军的行列。但驻守此前的参将萧如薰却以一己之力扭转了整个危局。

萧如薰是陕西延安卫人。其家族自祖先萧春跟随朱元璋起兵以来,便为世袭百户。而得益于嘉靖、隆庆年间大明与鞑靼部的战事,萧如薰的祖父萧汉一路因战功被擢升至凉州副总兵,两个儿子萧文奎、萧文璧也跟着飞黄腾达,分别官至宁夏镇副总兵和济宁知州。

家族阶层的跃升,自然离不开政治联姻。萧文奎便迎娶了号称“名将之后”的赵氏为妻,生下了萧如兰、萧如蕙、萧如芷和萧如薰四兄弟。而萧如薰成年之后,也被同乡名士杨兆相中,招为了东床快婿。值得一提的是,虽然万历十五年(1587年)病逝之时,杨兆的官职是工部尚书。但在此之前其却也曾以兵部右侍郎兼佥都御史的身份总督蓟辽边务。万历五年(1577年)更一度转任过南京兵部尚书。

陶蓝绿釉男俑,明。来源/故宫博物院

不过身为杨兆的女婿,萧如薰似乎并没有享受到太多的政治红利。加上此前其父萧文奎一度因冒领军功而被革职。导致此时仍只是参将的萧如薰被安置在了环境恶劣的平虏城内。可就是在土文秀咄咄逼人的兵锋前,萧如薰却表现出了一个堪比古之名将的潜质。他迅速拿出个人积蓄犒赏军卒,更向他们申明了守城的利害关系。而他的妻子也秉承着“(丈夫)若为忠臣,妾何难为忠妇”的宗旨,拿出自己的首饰赏赐给士卒。而面对上下一心的平虏城,土文秀不敢轻易发动进攻。而这座小小的边境要塞也由此成为了“宁夏之役”的转折点。

哱拜集团之所以选择出兵扫荡沿边寨堡,除了稳固后方之外,很大程度还是为了打通与鞑靼诸部之间的联系。虽然哱拜早年与俺答家族有血海深仇,但此时不仅俺答已死,连直接杀死了哱拜家人的俺答之子乞庆哈也已经过世,这便令这段恩怨有了可以“就此揭过”的可能。

更关键的是,此时哱拜非常清楚,自己手中的兵力虽然能够控制宁夏,却不足以与即将汇聚而来的各路明军抗衡。那么,曾经与之不死不休的鞑靼右翼诸部反而成为哱拜此时最后、也是最大的依仗。因此,哱拜自起兵反乱之初便已然派人前去联络了鞑靼右翼诸部首领。

然而,刚刚经历了“洮、河之变”的鞑靼右翼诸部普遍无心与大明交恶。仅有与火落赤、卜失兔同宗的著力兔愿意火中取栗。但是著力兔驻牧于大、小松山一线,要进入宁夏助战,最为便捷的通道自然是扼守贺兰山口的平虏城一线。而正是得益于萧如薰在平虏城的坚守,令著力兔及其他鞑靼部首领,暂时选择了身后作壁上观。

眼见平虏城一时难以被攻克,哱拜迅速调整战略方向。在留下一部分兵马继续围困平虏城的同时,一边怂恿著力兔率部迅速从玉泉营等地突破长城,一边命长子哱承恩率领主力渡过黄河直取灵州。但此时哱拜的战略机遇期却终究已经结束了。

三月四日,就在哱承恩前锋部队乘坐舟船偷渡黄河之际,却突然遭到明军的伏击。哱承恩虽然意识到情况有些不妙。但考虑到灵州裨将吴世显之前与自己约定三月九日里应外合破城一事,最终还是决定继续率部向灵州方向突进。

好不容易,哱承恩在三月九日抵达了灵州,却迟迟没有等到有人打开城门。反而是斥候传递来了固原镇副总兵李昫率大队明军奔袭而来的消息。无奈之下,哱承恩只能放弃灵州,向宁夏方向撤退。但此时大队明军却已然蜂拥而至。不仅迅速控制了黄河沿线,更兵分三路朝着宁夏镇合围而来。

局势之所以会在短时间内出现如此剧烈的逆转,很大程度要拜明神宗朱翊钧的高度重视所致。当宁夏发生兵变的消息传到京师,朱翊钧起初的反应不过是“边军穷苦、抚臣等不加体恤”,打算只是简单的处分几个官员便把事情平息下去的。但随着局势的全面失控,朱翊钧立即向总督陕西三边军事的魏学曾发出明旨,要求对方:

“驰赴宁镇,擒元凶,赦余党,听便宜处置,务昭朝廷恩威,毋得延误军机”

此时依旧停留在花马池的魏学曾已然通过各种渠道了解到宁夏兵变的具体情况,并做出了应对。在截留了“茶马官银”充作军饷之外,魏学曾得以从容动员起了长期充当延绥、宁夏、甘肃三镇后备的固原兵马,以副总兵李昫、游击吴显率部直驱灵州,游击赵武则分兵前往据守“东南则据沙山,西北则阻大河”的战略要冲——鸣沙州。

面对来势汹汹的明军,哱承恩失去了与之一战的勇气,忙不迭的率军撤过了黄河,而魏学曾以“宁(夏)镇内多虏外且逼虏,非广集兵马钱粮难以扑灭”为由,向朝廷广为调集兵马。除了固原之外,延绥、甘肃方向的明军也陆续抵达了宁夏境内。

在全面控制了黄河沿线之后,李昫迅速分兵西渡黄河,开始收复宁夏镇周边寨堡。此时叛军在兵力上的短板一时显现无余。短短十几天内,此前为哱拜所控制的宁夏周边四十七座寨堡便系数光复。但此时著力兔所率领的三千余鞑靼骑兵却也由宁夏南部青铜峡一线的邵刚堡越过长城。本来已处于穷途末路的哱拜连忙指示土文秀、许朝等人率部前往迎接。

栽绒古铜色蓝卍字边米黄地勾莲毯,清初宁夏所产的贡毯。来源/故宫博物院

期初,哱拜是想将著力兔所部安置在宁夏镇以东的金贵堡方向,以抵挡渡河西进的明军主力。但著力兔显然对这一安排并不满意。无奈之下,哱拜只能于三月二十七日邀请著力兔率军进入宁夏镇城外的演武场驻扎,并命人送上了从宁夏镇中搜刮来的财帛女子,著力兔大喜过望之余,当即便表示愿意与哱拜并肩作战。

承诺归承诺,在具体的用兵方向上,著力兔依旧表现的非常滑头。他先是率部西进,试图再度夺占刚刚为明军所收复的玉泉营,而在攻击失利之后,著力兔所部又转而向北,再度将兵锋对准了扼守贺兰山要冲的平虏城。显然,对于著力兔而言,打通与塞外草原的联系,以便自己进退从容,才是当下最为要紧的工作。

面对来势汹汹的著力兔与哱拜联军,据守平虏城的萧如薰却没有太过慌乱。这是因为此时萧如薰的长兄萧如兰正在魏学曾帐下担任“中军副总兵”一职。为了鼓励自己四弟继续坚守,萧如兰果断派出亲信家丁越过叛军的包围圈、潜入平虏城中。在得知了明军已然展开战略反攻的消息后,萧如薰颇为振作。

抓住哱拜所部急切想要破城,而著力兔却“出工不出力”的情况。萧如薰在三月二十九日主动开城出战,并很快便佯装败退。哱拜所部果然穷追不舍,却不料萧如薰早就在平虏城南关设下伏兵,担任叛军先锋的哱拜义子哱云回撤不及,当即便乱箭射死。

就在哱云战死之际,本该全力压上的著力兔却选择带领着部众,越过正在混战中的平虏城,遁回草原去了。一时间,失去了外援的哱拜集团只能选择困守宁夏镇城。面对由李昫及原宁夏镇总兵牛秉忠、新任宁夏镇总兵董一奎、副总兵李蕡、延绥镇副总兵王通所统率的各路明军。哱拜选择了放手一搏。于宁夏镇城东、北两线各排出两三千人的战阵。并推出了数百辆“火车”构筑起了一道临时防线。

这里所谓的“火车”,并不是后世的蒸汽机车,而是“车厢用铁索连,木板藏神铳于内”的“火器战车”简称。这些明军自永乐年间便视为对抗北方游牧民族的战场利器,其主要的作战模式便是在敌军骑兵逼近时,先以车载火器进行远程打击,随后再出动布阵于车列四周的步、骑展开逆袭。

作为边境重镇,宁夏镇城内显然储存了大量的“火车”。但是哱拜手中却显然没有足够的火器。于是在四月五日展开的全线战斗之中,哱拜叛军的“火车”防线被轻易撕裂。大批叛军士卒在后撤过程中,慌不择路,被赶入护城河中淹死。

可就在局势一片大好,各路明军之间却出现了互不统属、指挥失灵的情况。如延绥镇副总兵王通本已率部紧随叛军溃兵,一举攻入宁夏镇城北门。但由于后续援兵迟迟未至,最终导致榆林游击俞尚德战死、王通本人负伤,明军第一次对宁夏城的攻坚不得不以失败而告终。

眼见野战失利、守城艰难,哱拜集团不得不再度乞灵于鞑靼部的支援。但此前搜刮全城所获得的已然大半分发给了哗变士卒及著力兔所部。实在没有余钱再去贿赂鞑靼诸部。万般无奈之下,哱拜只能再度打起了庆王府的主意,他一边命许朝、土文秀将囚禁中的镇原王 押上城楼,在令明军投鼠忌器的同时,顺势开出“乞暂罢兵,愿缚首恶献”的空头支票。

押上城楼,在令明军投鼠忌器的同时,顺势开出“乞暂罢兵,愿缚首恶献”的空头支票。

而另一方面,哱拜却放纵兵卒大举冲击庆王府,意图纠出镇原王 的侄子、绥德王朱伸域朱帅锌去了。可惜,朱帅锌此时早被自己的母亲藏进了王府的地窖之中,哱拜所部不熟悉庆王府的地形,自然是遍寻不着。不过这并不影响哱拜将庆王府中的金银、粮秣劫掠一空,婢女丫鬟也全部掳走。混乱之中,朱帅锌的生母方氏为免受辱而选择了自杀。

的侄子、绥德王朱伸域朱帅锌去了。可惜,朱帅锌此时早被自己的母亲藏进了王府的地窖之中,哱拜所部不熟悉庆王府的地形,自然是遍寻不着。不过这并不影响哱拜将庆王府中的金银、粮秣劫掠一空,婢女丫鬟也全部掳走。混乱之中,朱帅锌的生母方氏为免受辱而选择了自杀。

拿着庆王府上百年积累的金银和从城中各地掳来的女子,哱拜再度有了与鞑靼诸部讨价还价的底气。这一次,他不仅再度联络了“老朋友”著力兔,更直接致信于“顺义王”扯力克,以此前的“洮、河之变”进行挑唆:

“火落赤北奔,那颜以马力弓鋋雄于塞下,至今不报复。拜窃耻之。我事苟济,那颜亦亦一洗焉。”

哱拜这段话虽然有颠倒黑白之嫌,却是一举戳中了扯力克痛处。作为土默特部乃至整个鞑靼右翼名义上的首领,扯力克理论上掌握着这片草原最为强悍的战力。但是在火落赤等人被明军围剿和驱逐的过程中,扯力克却始终只是没有施以援手,而这样的作为在迷信武力的草原部族之中恰恰是无能和虚弱的表现。因此,扯力克虽然没有公开援助哱拜,但暗中大开方便之门。一时间,宁夏周边的局势又再度紧张了起来。