|

画完蝉鸣震耳欲聋的盛夏后,我又搬了几次家,打卡了几条新的弄堂。我总觉得每条弄堂都是一个虫洞,钻进这些弄堂,我就能回到过去。

2022年末,我坐轮渡抵达了马来半岛对面的槟榔屿。第一脚踏上南洋小镇乔治城的时候,我就爱上了这座小镇。这里的人们仿佛还保留着100年前的生活习惯。

▲ 南洋小镇乔治城

莫名其妙地,在骑楼下住得越久,我就越想念上海,或者说,我想念的是100年前那个我从来没有亲眼见过的,存在于我想象中的上海。王安忆、陈丹燕、项美丽、金宇澄,还有一些名字我不能提起,是他们笔下的上海。

“城市是我的教科书,它持续不断地在我耳边耳语,教会我认识它。”我想以某种方式回到过去。那段时间因为太想念上海了,我就在骑楼下没日没夜地看很多海派小说。

其中有一本我太喜欢了,一本记录20世纪30年代孤岛时期,两万多犹太难民居住在虹口的书。小说女主角是一个二十岁出头的纽约唐人街洗衣店老板的女儿,她跟随父亲来到上海,期间先后认识了两个犹太年轻人。

我真的太喜欢这本书了,我看了十几遍。然后我就决定要以一个狂热粉丝的身份,透过这本书把我脑子里的那个上海还原出来。从去年年底画到现在,有了20张作品,就叫《1930s,孤岛时期》。

外滩是上海永远绕不过的话题。每天清晨,瘦瘦小小的搬运工们就在年轻的太阳里喊着号子。这些号子声音太大,吵得外滩附近的侨民们睡不着觉,每年夏天都有侨民向工部局投诉。

鸦片被一包一包地从南亚各地运到了上海,茶叶和丝绸也以同样的方式被运到欧洲。外滩仍然在疯狂生长,上海有着彻底的,几乎歇斯底里的能量。

对于二次世界大战期间,从纳粹德国逃亡来上海避难的两万犹太人来讲,抵达日本占领下的虹口码头后迎接他们的首先是驱虫粉和用来清洗难民的高压水枪。

但是对在外滩和江西路各大楼里上了一天班的男人们来说,他们也有自己的好去处。日落时分,这些男人就冲出办公大楼,一起杀向文明与野蛮共存的四马路来寻欢作乐。

这条路真正的主角其实是这些来自地球各个角落的女人们。在我看来,她们是放弃了自己出生和成长的地方,来到远东的孤岛,来到这个建在泥潭上的奇迹之城,做一个两次世界大战之间的世界公民。

对更多人来讲,打发掉夜晚的最佳方式就是叫一辆黄包车去静安寺大道,然后随便钻进一家舞厅去跳舞。

百乐门、大都会、大华、仙乐斯等等,人们在舞池里横冲直撞,要把末日前的每一分乐子都赚到手。

除了跳舞,你还要学会溜冰。

对女人们来说,参加任何社交活动前,总得先去一趟让她们又爱又恨的理发店。

这一点我是感同身受的,每次做发型,头从那个罩子里面出来都是在开盲盒。

哪怕被石膏五花大绑躺进圣玛丽医院的病房,发型还是要做的,这是一个party animal最后的底线。

当然,生活在孤岛时期的上海,更现实的问题是接连不断的物资短缺、物价飞涨。为了获得一袋珍贵的大米,或者是一包香烟,你都得耍花招。

夜里,人们让小板凳、小桌子、小石头替他们排队,天不亮这些石头板凳就“哒哒哒”全都现出人形,甚至还发生了次序的变化,这就引发了一场又一场的流血冲突。

随着局势越来越不稳定,很多人开始考虑逃到美国、新加坡等地,越来越多的宝贝流落到了大大小小的典当行里。

除了人祸,还有天灾。每年七月底,台风季,水淹魔都,这是我们和100年前的上海共享的肌肉记忆。

尤其是在曾经的虹口国际租界,那边地势比较低。下了大雨之后,小孩子们就把家里的澡盆拽出来,在街上玩水。很多在国际租界工作的交警,他们就要焦头烂额地去指挥乱成一锅粥的交通。

最惨的是那些在虹口开小店的犹太人、白俄人,他们的面包店、裁缝店、五金店都会被水淹个透。店主们要一桶一桶地把水舀出去,但是这些老房子的地板早就被泡得快发芽了。

在这所有的店里面,我试图还原了一家犹太人开的杂货铺。犹太人是很聪明的,他们到了上海后,立马就跟上海人学习当地最好的东西。

当时的城市杂货店里会用一种钢丝收银系统,在空中拉起拴了许多铁夹子的钢丝,这些钢丝从货柜与每个角落伸出,形成一个放射状的网,集中到位于制高点的中央收款台。

买东西的时候把钞票夹在铁夹子上,手一划,“嗖”一下就会滑到最中间,零钱、票据也可以以同样的方式传送,效率很高。

当时的犹太人在虹口发行了很多报纸,《以色列信使报》《犹太之声》《八点钟晚报》等,在这种特殊时期用来交换信息。

我把这些报纸都贴在了我的画里面,就在后面的墙上,试图还原这个时期的虹口犹太人最真实的生活。

一个石库门里典型的上海人家的生活是这样的:有人将自己穿皱了短筒皮靴晾在窗台上,墙上和栏杆上吊着火腿,楼梯上挂着再也用不上的婴儿学步车。

在这种拥挤杂乱里,你能看到一个时代的拼图,能看到一个典型的弄堂人家是如何经营自己的生活的。

我画这个系列真的是因为我太喜欢这本书的主角了,就是这个20岁出头的小姑娘,我在她身上一遍遍地看到了我自己。

我们在同样的年纪住在上海的这些弄堂里面,去同样的地方夜夜笙歌,在隔音不怎么OK的房子里听邻居捣是非。

我也非常喜欢去外滩,不管白天晚上就在那里数船,看它们一艘一艘地开过去。 现在我仍然住在某一条弄堂里,在继续画画。《1930s,孤岛时期》这20幅画在衡山和集办了一个展,很可惜,衡山和集现在已经关了。

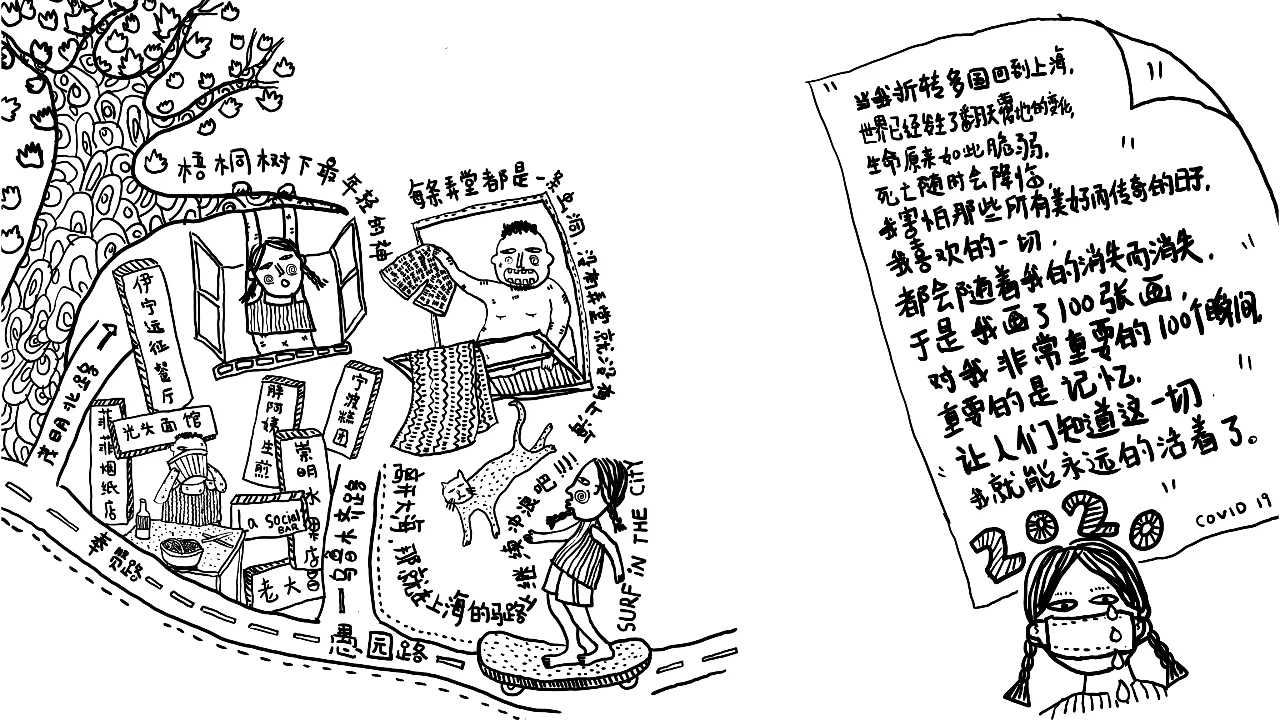

当时需要一个艺术家简介,但是我又不想用婆婆妈妈的文字去长篇大论地介绍自己。我就用我最擅长的方式画了一个巨幅简笔画,有1.7米高。

我在西北出生长大,然后到上海来念大学。 毕业后跑到以色列,在大沙漠里,然后开始满世界游荡。

我真的觉得我好幸福,去年夏天离开上海,时隔大半年,今年春天重新回到全世界我最爱的城市!住在弄堂里,除了吃饭睡觉,我恨不得24小时都用来画画。

对我弄堂里的那些邻居来讲,这里是他们土生土长的地方,所以视角中的一切都是理所当然的。但是我作为一个外来者,我是在成年之后选择了这个地方,然后用我自己的方式拼命地留下来,去爱上它,去适应它。我是花了力气的,上海也确实是全世界我最爱的城市。我现在28岁,在去年之前,我一直都觉得自己还在享受童年。我的童年它很漫长,整个地球对我来说就是一个游乐场,我可以玩一辈子。

但是在去年之后,我觉得我的童年就结束了。现在我的脑子里就只剩下了一件事——画画。 我要好好画画了,谢谢大家。

玫瑰在南美高原看见的披着金色阳光的羊驼,分享给大家。

|