1998年,一个酷爱探险的水泥厂老板在印度尼西亚苏门答腊海域潜水时,偶然间找到了一艘古老的沉船。

这条典型的中世纪单桅三角帆船,被命名为“黑石号”,距今已有1200多年。经过打捞出水,考古人员发现,“黑石号”上满载着来自中国的货物,其中98%是陶瓷,以长沙窑瓷器最多,竟有56500件,此外还有少量越窑青瓷与北方白瓷。

当年,“黑石号”从大唐帝国南方的港口出发,本要将这些陶瓷运送至中东伊斯兰诸国,却在东南亚的海面上不幸触礁沉没,也将一段历史掩埋在深海里。

千百年间,繁忙的陆上与海上丝绸之路不乏中国陶瓷的身影。老外口中的 “China”一词,既指中国,也指瓷器。

陶瓷里看中国

火与土,唤醒了人类的“童年”。

据考证,我国的陶器生产已有一万多年的历史。

在原始先民的日常生活中,土给了陶器身体,火给了它生命,而人类赋予了其灵魂。天南地北之间,黄河、长江中上游以彩陶闻名;江河的下游地区有工艺精致的白陶与黑陶作为代表;东南沿海地区则以印纹硬陶著称。

▲新石器时代的中国陶器。图源/ 图虫创意©

陶器的产生是一种世界性现象,全球各地许多国家和民族都有史前陶器遗存,但瓷器是中华文明独一无二的象征。

在中国陶器诞生的数千年后,早期形态的原始瓷产生于距今3000多年的商代晚期,发展至东汉,出现了最早的成熟瓷器——青瓷。

魏晋南北朝时,瓷器的产区与规模不断扩大,江苏、浙江、福建、江西、湖南、湖北、河南等省境内均有窑址分布,南方的青瓷一枝独秀,北方的白瓷开始崭露头角。

到隋唐时期,形成“南青北白”的格局。

“六大青瓷名窑”越州窑、鼎州窑、婺州窑、岳州窑、寿州窑、洪州窑名扬天下,烧造的瓷器典雅秀美。晚唐诗人陆龟蒙的诗句“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”,使青翠欲滴的釉色跃然纸上。

在北方,以邢窑为代表的白瓷与青瓷平分秋色。“茶圣”陆羽在其所著《茶经》评价南北方茶具时说:“邢瓷类银,越瓷类玉,邢瓷类雪,越瓷类冰,邢瓷白而茶色丹,越瓷青而茶色绿。”

▲“黑石号”沉船出水唐代陶瓷展览。图源/ 图虫创意©

唐代以后,中国瓷器大量远销国外,制瓷技术也随之传播海外。

8世纪中叶,唐朝安西都护府的军队与阿拉伯帝国(大食)领衔的中亚诸国联军在葱岭(帕米尔高原)以北展开了一场大战,史称“怛罗斯之战”。

来自高句丽的唐朝名将高仙芝带兵数万孤军深入700里,与大食联军相持数日,但由于唐军中的葛罗禄部众临阵倒戈,高仙芝军阵脚大乱,最终还是败于大食联军。

这是阿拉伯帝国与大唐王朝几次边境冲突中,唯一一次战胜安西军的战役。史载,高仙芝“七万众尽没”,大败而归。这场东西方帝国的遭遇战,以唐军失利告终,一些唐朝军民沦为俘虏,其中有一个叫杜环的文人。

机缘巧合之下,杜环被带到底格里斯河畔的库法,并借此机会游历西亚、北非,多年后才被放回中原。

杜环回到大唐后,将自己的经历写成《经行记》,提到了许多在美索不达米亚平原生活的唐朝工匠。这些工匠将中国的制瓷、织布、绘画等技术传播到了中亚、西亚,乃至地中海。他们也许和杜环一样是俘虏,又或许是跟随丝路驼铃、乘坐贸易商船来到这里。

大唐不拘一格,容纳万邦,不仅通过贯通中西的“丝绸之路”传播陶瓷文化,也在烧制陶瓷的创作中引进了异域风俗。

作为古代釉陶代表的“唐三彩”,反映了大唐开疆拓土的豪迈气势。

唐三彩中的标志性作品多取材自西域胡商,如载乐骆驼俑,原型是往来丝绸之路的“沙漠之舟”。而沿着陆上和海上丝绸之路,可以在各地找寻唐三彩的踪迹,伊朗一带造出了“波斯三彩”,日本有“奈良三彩”,朝鲜半岛也仿出了“新罗三彩”。

▲唐三彩载乐骆驼俑。图源/ 图虫创意©

与此同时,来自各地的商船为了追求东方帝国的财富,纷纷在中国东南沿海登岸,与唐朝通商往来,并虚心地向唐朝学习先进的生产技术。

阿拉伯神话集《一千零一夜》中,有一个经典的故事叫“辛巴达历险记”。

故事中的冒险家辛巴达七次向东方远航,从阿拉伯半岛的阿曼苏哈尔出发,穿越马六甲海峡,进入南中国海,途中历经九死一生,经过了多个神奇瑰丽的地方,甚至和不可思议的怪物战斗,才到达陶瓷的帝国。

辛巴达远航来到中国后,发现这里有着无尽的财宝。他在此生活多年,才满载中国陶瓷等宝物回到故国,过上国王般富足的日子。

辛巴达的航海历险故事有不少夸张的成分,但他的原型源自于唐宋时期,大批远航来到中国的阿拉伯水手。

那艘满载中国陶瓷的“黑石号”古沉船,何尝不是另一个“辛巴达”呢?

在“黑石号”船商最爱的长沙窑瓷器中,可以看见其釉下彩绘凸显了中西交融的影响,既有中国风格图案与唐代诗词,也有许多阿拉伯宗教箴言与伊斯兰图案,还有来自印度佛教的纹样,书写了一部横跨东西方的地缘文化史。

在“黑石号”沉船的一只瓷碗上,绘有凶猛的摩羯鱼,那是佛教中免灾的象征。吊诡的是,瓷碗的边缘被反常地泼洒了大片褐釉,看上去好像碗中的大鱼正在钻入乌云海浪般的釉色中,作为保护神的摩羯鱼仿佛在海浪中翻腾。

这是工匠的意外失手,还是预示着“黑石号”的命运?冥冥之中自有定数。

当一艘船沉入海底,唐朝也在安史之乱后走向没落,直至灭亡。

唐宋瓷器的变革

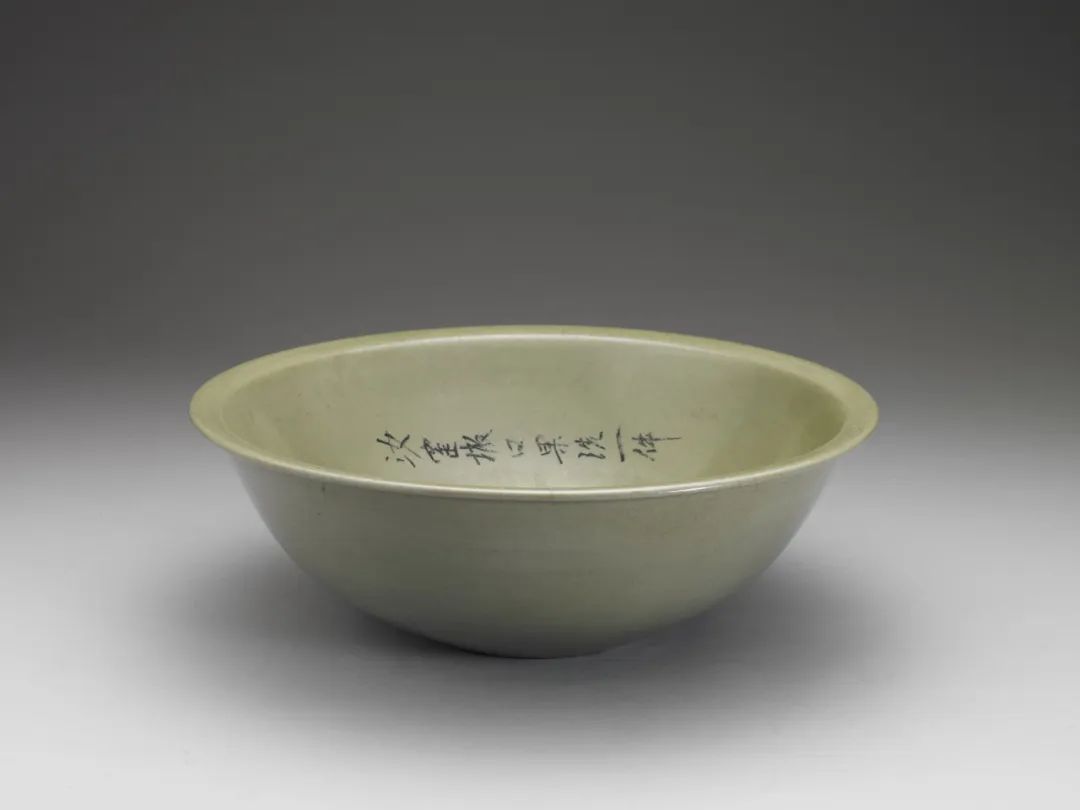

唐末五代,盛产青瓷的浙江出现了一个割据政权——钱镠开创的吴越国。

钱镠家族以文化为立世之本,重文治,行仁政,将唐代越窑瓷器传承下来。

史书中,记载有吴越国向中原王朝供奉瓷器的数次纪录,进贡的多为越窑中工艺水平最精致的秘色瓷。在杭州出土的吴越王墓中,也发现有大量越窑瓷器,其品类繁多,端庄优美。

吴越国只是偏安一隅的割据政权,钱氏家族在东南的短暂统治也不过几代而衰。但在失去权势后,钱氏并没有陷入历代君王败亡的诅咒,而是继续开枝散叶,发展成为东南望族,千年来兴旺发达,人才辈出,近现代的钱穆、钱钟书、钱学森、钱伟长等名人皆为吴越钱氏之后。

器物是人格的反映。当各方军阀割据称雄时,钱镠以民为本,他常说:“民为社稷之本。民为贵,社稷次之,免动干戈即所以爱民也。” 因此,千年来,钱王在江南民间一直是正面形象。

从简洁素雅的越窑秘色瓷中,可以窥见钱王以文化为本的品性。

历经半个多世纪的五代十国后,一个新的王朝开创了瓷器文化的新时代。

宋朝,是继唐朝之后,在文学、艺术、哲学、教育与科技等领域都取得发展的朝代。

两宋城市经济与海外贸易的兴盛,造就了手工业的全面繁荣,也形成了中国陶瓷史上一个空前辉煌的时期,南北窑场林立,遍地开花。目前已发现的宋代窑场遗址,遍布20多个省、市、自治区。

与唐朝陶瓷的雄浑大气不同,宋代瓷器的审美风尚,要而言之,是淡雅清秀,如淡妆美人,亭亭玉立,又如林泉隐士,高风亮节。

▲五代 顾闳中《韩熙载夜宴图》中,陶瓷是宴会的“重要角色”。图源/图虫创意©

晚清学人许之衡《饮流斋说瓷》一书中谈及中国瓷器的发展脉络,说:“西哲有言:‘世愈近则愈进化。’以此原则衡之华瓷,乃大不然。”

这意思是说,历史上很多器物都是年代越近就越先进,但这个道理用在中国瓷器就不对了。在部分学者看来,宋代瓷器是中国陶瓷史的巅峰,雅到了极致。

宋瓷的凝重与古朴,与宋朝重塑君权、以文治国的历史背景息息相关。

公元960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿上演了“黄袍加身”的好戏,建立宋朝,是为宋太祖。

赵匡胤的皇位看似得来容易,但宋朝建国之初并非一帆风顺,头两年就有原来后周的两个节度使起兵造反。宋太祖找来智囊赵普,问他说:“我想要平息天下兵乱,使国家长治久安,该怎么办呢?”

赵普告诉他,晚唐以来天下大乱,都是因为藩镇过度膨胀,君弱臣强,您要治理天下,没有其他捷径,只有夺取他们的兵权,遏制地方的财政,如此才能安定天下。

▲宋太祖赵匡胤坐像。图源/ 网络

武将出身的赵匡胤一听就明白了。他情商也很高,不久后用另一出“杯酒释兵权”的大戏,没收了开国将帅的兵权。从“杯酒释兵权”起,宋朝走上了加强皇权、削弱地方的道路,并且重文轻武,优待文臣,以此确保政权的稳固。

据说,在宫中的一块石碑上,还刻有赵匡胤确立的国策“本朝不杀士大夫”。

文人士大夫在宋朝政治、经济地位极高,他们深厚的人文素养与趋于天然纯净的审美情趣,也融入到清新典雅的宋瓷中。

因此,宋瓷与宋画一样,崇尚人文,歌颂自然。这在宋画中的表现是《千里江山图》的浑然天成,在瓷器上的体现就是汝窑的天光山色。

宋瓷的风采

宋瓷,以“汝窑为魁”(南宋叶窴《坦斋笔衡》),汝窑瓷器在宋代文人笔记中被屡屡提及,奉为神韵之器,号称青瓷之首。后世更是有一句话:“纵有家产万贯,不如汝窑一件。”

汝窑的传世品极少,以盆、洗为主,每次出现在拍卖会,都会被拍出天价。

汝窑瓷的胎色与釉色,与其他青瓷有所不同,汝窑的胎色往往呈香灰色,釉面则是淡淡的天青色。

“雨过天青云破处,这般颜色做将来”。天青色,是“天”的本色,也就是“道”的本色。因此,就连朝廷设置的官窑,也经常借鉴汝窑所确立的审美规范。

汝窑在宋代五大名窑中位居榜首,其后为官窑、哥窑、定窑、钧窑。

顾名思义,官窑是朝廷直接控制的官办瓷窑,代表皇家标准。

宋徽宗在位时(1100年-1126年),朝廷在汴京(今河南开封)设置官窑。宋徽宗赵佶是一个文艺的皇帝,擅长诗文书画,好古成癖,而且十分青睐道教,自称为“教主道君皇帝”,宠信道教方士,崇尚清静无为。于是,官窑为了满足这位“道君”的审美趣味,追求自然本色,其瓷器釉色参考了汝窑的天青色,造型多仿商周的青铜器与玉器。

然而,好景不长。靖康之变中,大宋王朝损失惨重,不仅宋徽宗、宋钦宗两个皇帝被俘虏,就连“官吏、内人、内侍、技艺、工匠、倡优,府库蓄积“也为之一空,图书典籍与宫廷礼器都被搜刮走了,官窑器物也惨遭毁散。

这让南渡的朝廷很头疼,礼器没了,一系列祭祀活动就无法展开。宋高宗可以不要父亲和哥哥,但是没有这些象征性的政治活动,就无法证明其政权的合法性。

建炎四年(1130年),在海上漂泊数月的宋高宗登岸后,赶紧命人在越州(今浙江绍兴)重启已然衰败的越窑,烧制瓷礼器,以替代被金人掳走的器物,宣布自己才是堂堂正正继承大宋正朔的朝廷。

之后,南宋朝廷“袭故京遗制”,在临安(今浙江杭州)重新设立官窑。随朝廷迁移的官窑,见证了山河破碎、宋室南迁的辛酸史。

有别于官窑迁徙的曲折动荡,哥窑则留下了一段扑朔迷离的历史。

哥窑不见于宋人文献记载,直到明代才被列入宋代名窑,而且名字也取得很随意,据说是宋代处州龙泉县有对制瓷的兄弟,各自创业开了一个窑,哥哥所主持的就叫“哥窑”,弟弟开办的就叫“弟窑”。

也有一说,哥窑的名称由来是个谐音梗,哥窑也是一种“官窑”,因为时人不懂江浙方言,将“官窑洞”误认为“哥哥洞”,以讹传讹,将其简称为“哥窑”,后来人们再杜撰出一个“弟窑”。

关于哥窑的产地和烧造年代,至今众说纷纭,莫衷一是。

哥窑的主要器具有贯耳瓶、鱼耳炉、五足洗及各类盘、碗等。其突出特点,在于一种自然天成的“缺陷美”,即在烧成过程中特意留下的 “开片”,其深浅相间如“金丝铁线”,却因病成妍,造型古朴。

哥窑的这一特点也有个来历。

据说,章氏兄弟当年在一起烧造制瓷器时,本来烧窑时日将满,弟弟却不慎将几桶凉水浇到窑中。瓷器烧造非常讲究,因为瓷胎与瓷釉遇火会收缩,这时候如果胎和釉的收缩比例不一样,就会产生裂纹。

章氏兄弟的这一失误,使原本应该表面光滑的瓷器烧出来后布满裂纹,他们本以为是残次品,没想到拿到市场上出售时,这些裂纹造就的非常之美反而得到顾客的喜爱,瓷器很快抢购一空,从此奠定了哥窑的江湖地位。

▲南宋哥窑青瓷系耳三足炉。独特的釉面开片是哥窑瓷器的重要特征。图源/ 台北故宫博物院

定窑是继唐代邢窑之后兴起的河北名窑,产品以白瓷为主,其韵致如“雪满山中高士卧,月明林下美人来”。定窑的白瓷釉面多见流淌痕,俗称“泪痕”,如美人落泪,让人觉得凄美动人,这也像定窑的命运。

靖康之变后,金人占领了北方地区,定窑经历战争创伤,生产停滞,大批工匠南逃,将优秀的工艺传到南方景德镇等地。随着北方社会经济的恢复发展,留在北方的定窑工人也重启生产,为满足金人的需求,由淡雅向世俗转化,发展到元代走向衰落,精细恶产品绝迹,仅生产一些日用的粗瓷。

钧窑窑址在今河南禹州市,与其他四大窑不同,钧窑瓷器重在绚丽多彩,在天青的底色上加以铜红着色,宛如蓝天晚霞。

钧窑从北宋一直烧到元代,并向四周扩展,南起河南,北至内蒙古的呼和浩特市,形成一个遍及华北的庞大钧窑系。

除了五大名窑外,两宋名窑如群星闪耀,分布在大江南北。

北方青瓷以陕西铜川的耀州窑为翘楚,其精品可与越窑秘色瓷相媲美;河北的磁州窑是宋元时期北方最大的民窑体系,风格活泼粗犷;浙江的龙泉窑将青瓷的烧制水平推向一个新的高峰;福建建安的建窑受宋人饮茶、斗茶之风影响,生产的茶盏广泛流行,成为御贡之品。

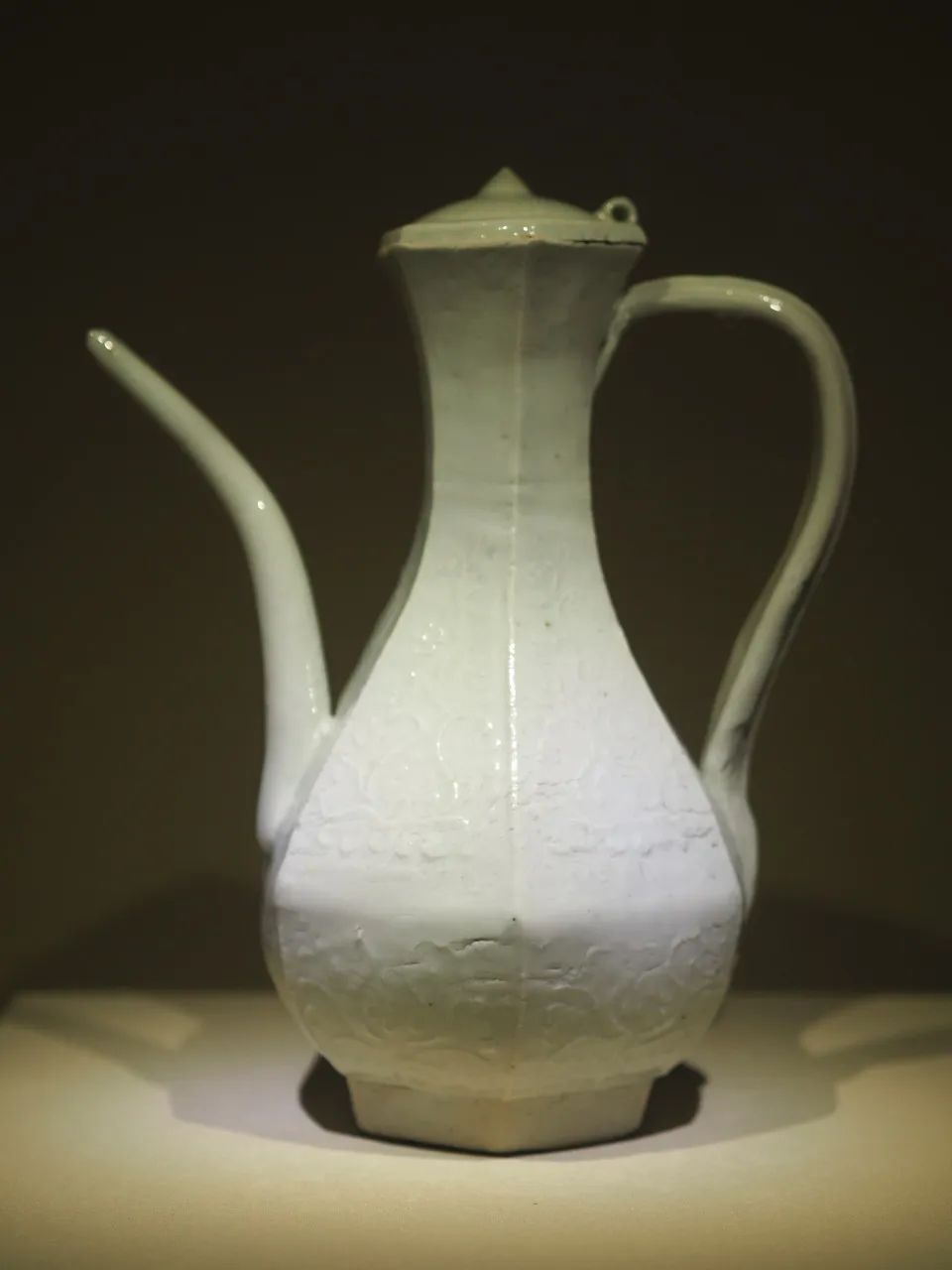

此外,江西景德镇开始烧制一种青白瓷,其釉色青中显白,兼具青瓷与白瓷之美,温润如玉。浮梁县景德镇一带擅长制瓷,这个地名是以宋真宗年号“景德”赐的名,多年后,这里将会成为中国的“瓷都”。

美国学者威尔·杜兰说,宋代是中国的“文艺复兴”时代。

宋瓷蕴含的韵味、意境与情趣,映射出大宋的风采,也随宋朝国运流离转徙,随宋人的海上贸易走向世界各地。

宋瓷,漂洋过海来看你

唐宋时期,中国海上丝绸之路的重要港口与当地名窑出产的瓷器有着紧密联系。

唐代的越窑青瓷是最早畅销海外的中国外销瓷之一,其中部分原因得益于扬州这座商业城市的兴起。

越窑青瓷鼎盛时,扬州是中国数一数二的商会,集结了来自新罗、日本、波斯(伊朗)、大食(阿拉伯)等国的数以千计的商人,日本遣唐使访华也多从扬州上岸,或以此为归国的起航地。

到了宋代,越窑衰落,龙泉窑开始兴盛,明州港(今浙江宁波)成为江浙瓷器外销的首选港口,吴越之地“航海所入,岁贡百万”。吴越国归顺北宋后,宋朝设两浙路市舶司,管理杭州、明州的市舶事务。

史载,宋代的明州可以制造出载重万石的大船,为全国造船业之首。宋徽宗在位时,派徐兢出使高丽,命人在明州造了两艘大船,称为“神舟”,换算一下,载重约300多吨。这两艘船到达高丽时,把高丽人吓得够呛,他们在岸边驻足观望,欢呼赞叹。

从明州出发的龙泉窑瓷器,遍布东南亚、中东、印度半岛和非洲东海岸。近年来在非洲发现的中国古瓷中,龙泉窑瓷器的数量仅次于后来的青花瓷。

▲宋龙泉窑青釉双鱼洗。图源/图虫创意©

宋元时期,东南沿海的另一座世界级港口是泉州港。

泉州地处台湾海峡西岸,海岸线上可停靠船只的天然避风港多达几十处,号称“涨海声中万国商”,被誉为“东方第一大港”,至今仍有不少古码头遗存。

宋元时期,从泉州港出发的船只,为海上丝绸之路上的各国提供源源不断的商品,中国的瓷器、茶叶、丝绸等都是抢手货。

随着海内外文化的交融,宋代,“明心见性,立地成佛”的禅宗与清静无为的道教也受到统治者及文士的青睐,形成儒、释、道兼容并蓄的文化氛围。

当时,有种观念叫“禅茶一味”,儒者与僧道往来频繁,一同饮茶、赋诗、论禅、观景。

宋代的大文豪苏东坡曾与黄庭坚同去江西拜访老友佛印和尚,三人在月夜乘坐小舟随波逐流,快意平生,以至后人将他们“月夜泛舟”“莲塘夜饮” 的逸事作为陶瓷、书画的创作题材。

▲宋建窑黑釉兔毫盏。图源/ 台北故宫博物院

由于茶文化的兴起,一种新釉色的茶器应运而生,即黑釉茶盏。其中,江西的吉州窑丰富多姿,所烧造的黑釉盏素有“吉州天目”之称。

作为中国邻国的日本,深受宋朝茶文化的影响。南宋时,日本的荣西禅师从浙江带茶籽回到日本,学着中国僧人在禅寺院内种植茶树,并将宋朝的饮茶方式介绍给日本,发展成为独特的日本茶道。

日本人不仅将中国饮茶风尚引入国内,还极其钟爱宋代的黑釉茶盏,将其成为“天目瓷”,奉为至宝,深刻影响日本陶瓷艺术的发展。

▲宋吉州窑黑釉叶纹碗。图源/ 台北故宫博物院

元青花,雅俗共赏

元朝至元二十八年(1291年),一艘帆船从当时的国际大港口泉州驶出,开始国际远航,南下爪哇后,它将渡过印度洋,前往目的地波斯。

船上载着远嫁伊利汗国的阔阔真公主,以及护送其出嫁的三名专使。此外,还有来自意大利的旅行者马可·波罗,他要乘坐这趟航船返乡,结束在中国长达17年的生活。

泉州港也称”刺桐港”。相传,五代十国时有位节度使为了扩建泉州的城廓,在城内种满了刺桐树,每到花开时,满城红红火火,风光如画。马可·波罗后来回忆说:“刺桐是世界上最大的港口之一。大批商人云集这里,货物堆积如山,的确难以想象。”

马可·波罗不但在这里亲眼目睹了刺桐花开的盛景,还见证了中国的瓷器运销至世界各地。多年后,他的回忆录《马可·波罗游记》在欧洲成为畅销书,书中对中国的描写,使西方人相信遥远的东方是一个财富取之不尽的聚宝盆。

▲马可·波罗旅行路线图。图源/锦绣人文地理

然而,宋元海上贸易的繁荣,并非上天所赐,而是来自于中国人扬帆出海的勤劳勇敢。

在马可·波罗最后一次望向泉州港的40年后,年方弱冠的南昌人汪大渊来到泉州,乘坐商船出海远航。

汪大渊从小胸怀大志,但他走的不是传统士大夫读书仕进的道路,而是志在考察世界。在泉州,汪大渊看到了各种肤色各种语言的人在码头交谈,看到了琳琅满目的中国瓷器被运上船舱。这激起了这名江西青年的好奇心,他想去看看,海的对面是什么。

在这次航行中,20岁的汪大渊从泉州经海南岛、占城、马六甲、爪哇、苏门答腊、缅甸、印度、波斯、阿拉伯、埃及,再横渡地中海,到达北非的摩洛哥,之后返回中国,航迹遍布东南亚、南亚、西亚、北非、印度洋与地中海。

第一次航行历时4年,直到元统二年(1334年),汪大渊才返回泉州。休整三年后,汪大渊不顾世俗的偏见,再次冒险出海,游历了阿拉伯海、波斯湾、红海等地。

汪大渊回国后,将两次远航亲眼所见、亲耳所闻的记录写成《岛夷志略》,后世学者将他称为“东方的马可·波罗”。

汪大渊《岛夷志略》的一大贡献,是详尽地记载了宋元中国陶瓷外销的路线,以及外销瓷器的品种。据书中所载,当时运往中东与北非的瓷器,除了传统的青瓷与青白瓷之外,还出现了一种不同以往的“青白花器”。

有专家认为,汪大渊记载的这种瓷器,就是青花瓷。

青花瓷是用钴料在瓷胎上描绘纹样,施釉烧成后呈蓝色花纹的釉下彩瓷器,最早在唐代的河南巩县窑中已经出现,在元代发展成熟。

若与宋瓷相比,元青花可说是一种“世俗化”的产物。

青花瓷的蓝白二色,符合蒙古贵族的审美情趣。

元朝“国俗尚白”,蒙古民族向来以白色为尊,九斿白纛(dào,古代军队里的大旗)就是蒙古帝国至高权力的象征。马可·波罗也回忆说,他在中国期间,每逢喜庆节日,蒙古贵族都要身穿白袍,互相赠送白色的礼物。

蓝色也是蒙古人喜爱的颜色。元朝的宫殿常以蓝色琉璃瓦为装饰,“瓦滑琉璃,与天一色”,这让他们联想到辽阔草原上的蓝天。

▲内蒙古成吉思汗陵。图源/ 图虫创意©

前文所说的宋代五大名窑,基本上都是单色釉或“窑变”,有些单色釉上带有少量的刻画,定窑的白是一种纯粹的奶白,汝窑的青是天青雨过的青。宋瓷平淡自然,儒雅内敛,仿佛能将世间广阔收入其中,见山还是山,见水还是水,颇具禅意。

文人美学造就了宋瓷的单色釉时代,蒙古人入主中原后,欣赏不了宋代的文人美学。元青花弃雅入俗,开辟了中国瓷器的另一条道路。

自元代开始,一种华丽富贵、通俗直白的艺术风尚在瓷器工艺中广为运用,而不再追求如玉一般含蓄温润的釉面。

元代瓷器上的装饰不像宋瓷一样多用“塑”和“刻”的方式,而是变成“画”的方式。钴料对于青花瓷而言,相当于纸上作画所用的墨。蒙古贵族还嫌国产钴料不够鲜艳明丽,下令使用来自中东的进口钴料,称为“苏麻离青”。

青花瓷上的图案,无论是龙凤、麒麟、如意、牡丹等吉祥纹饰,还是山水、人物、花鸟,都一目了然。工匠们还将老百姓喜欢的历史故事“画”在瓷器上,青花瓷上呈现出“萧何月下追韩信”“周亚夫屯细柳营”“文姬归汉”“三顾茅庐”“尉迟恭救主”等耳熟能详的典故。

元青花盛行后,上至君王,下至百姓,都能在瓷器上感受一种开放、直观的“美感”,堪称雅俗共赏。

为了推动元青花的生产,元朝在景德镇设立“浮梁瓷局”,专门负责烧造官府用瓷及官办贸易所需瓷器。这一决定改变了景德镇在陶瓷行业的地位。

景德镇因为陆路交通不便,受宋末元初战乱的打击较小,此时还聚集南北各地逃亡至此的工匠,集中了人才、技术、原料等多种优势,又不断吸收外来技艺。

于是,景德镇集天下制瓷技艺之大成,异军突起,逐渐成为全国的制瓷中心,”四方远近,挟其技能以食力者,莫不趋之如鹜“。但凡有点技术的陶瓷工匠,纷纷来到景德镇谋生,而他们生产的瓷器行遍天下。

元朝是一个多民族的大一统王朝,对外贸易极其开放。据汪大渊《岛夷志略》记载,当时我国有50多个主要的瓷器输出地,包括今日本、菲律宾、印度、越南、伊朗等东亚、东南亚、南亚、西亚及北非的国家和地区。

▲元青花四爱图梅瓶,湖北省博物馆藏。图源/南朝子云

中国现存元青花的数量较少。世界上收藏元青花最有名的地方,是伊朗的阿迪比尔陵清真寺,以及土耳其伊斯坦布尔的托普卡帕宫。

其中,阿迪比尔陵清真寺是收藏中国瓷器最为著名的博物馆之一,藏有28件元青花瓷器。

据伊朗文献记载,这些瓷器来自伊利汗国。

伊利汗国的创建者是元世祖忽必烈的兄弟旭烈兀。1259年,当旭烈兀的西征大军征服阿拉伯帝国时,从中原传来蒙古大汗蒙哥去世的消息。旭烈兀本想停止西征,率领蒙古大军班师回朝,但不久后,他就听说忽必烈已经继承了蒙古帝国的汗位。旭烈兀只好留在西亚,遣使拥护忽必烈,并接受忽必烈的册封。伊利汗国作为元朝的宗藩,统治阿姆河直至叙利亚之间疆土。

蒙古帝国分崩离析后,伊利汗国也走向覆灭,宫廷中的元青花落入新任的伊朗国王手中,辗转来到了阿迪比尔陵清真寺,被收藏至今。

王朝兴替不过如过眼烟云,世界文化、宗教信仰、民族交融的沧桑变幻却被铭刻到元青花中,在海外留下不可磨灭的痕迹。

▲元青花釉里红镂雕盖罐,河北省博物馆藏。图源/ 图虫创意©