一堂自由的语文课看起来很美好,但是否只是一部分学校的“特权”?

大家好,我叫冯军鹤,是一名中学语文老师。我想和大家分享的是过去几年的教学故事。

既然是语文老师,我们不妨从一次语文课聊起。

进入六年级,青春期的孩子开始发生一些变化。有女生会和我哭诉家里重男轻女,她没有得到足够的关爱。有男生被嘲笑“太娘了”。爱打扮的女孩子偶尔被指责“衣着暴露”。同时,初中生开始传播一些色情笑话,偶尔聚在一起传播“小视频”。严重的时候,甚至会发生和性别有关的校园暴力。

我们认为,性别偏见和性别暴力的发生,和社会中性别教育的匮乏有关。所以我们需要在课堂上对这些现象给以回应。但是当我们把目光移到语文课本时,看到的是大家耳熟能详的主题:家国、亲情、美德等等。性别议题完全被忽略了。

于是,我和搭档的另外一位语文老师决定设计一节以性别为主题的语文课。第一次性别的主题课题发生在2020年的三八妇女节。我们先从分享三八妇女节的来历开始,紧接着把重点放在了词语上面。

首先,我们跟学生分享了联合国发布的《中文性别包容性语言指南》。

如何判断一句话是否为歧视性语言呢?指南中的方法是将句子中的男性改为女性,或者女性改为男性,看是否会改变句子的含义,是否会让表述变得奇怪?

比如把“女强人“改为“男强人”,“妻管严”改为“夫管严”,听起来就很奇怪。很快,同学们发现身边充满了类似的歧视性表述,几乎无法被穷尽。

紧接着,我们设计了一个语言游戏,名叫“语言的反叛”。游戏的方式仍然是将性别互换,以此制造一种特别的效果。

我们提供了豆瓣上的一个游戏的样本,请学生模仿它继续写下去。

这是她的处男作,写得还很生涩。

她非常顾家,经常会帮丈夫做家务。

车技这么烂,一定是个男司机吧。

欢迎携丈夫出席晚宴。

你怎么这么公公爸爸?

……

我们看一下学生的创作——

说话别爹爹腔

男子无才便是德

什么事都斤斤计较,还不如个男人

这里是男士优先车厢,请女生主动让座

你作为一个男生要爱美爱干净

……

同学们哄堂大笑,也对歧视有了更深刻的体会。这也是我们课堂的一个价值观:想要打破偏见,游戏和笑声是最有效的方式之一。

在最后一天的课堂上,一个微妙的瞬间发生了。我们希望学生不仅仅停留在语文课堂上,而是真正走向行动,能仿照人大代表提案,来促进性别平等。于是,我们分享了一个“提高女厕所比例,保障女性平等权利”的例子。

有同学立马提出了质疑。一个男生说,这不公平,因为这是给了女性更多的权利,“平等不就意味着一样吗?”

当然有同学立马反驳,支持这个提案。但有意思的是,和他进行持久辩论的是另外一个男生。而这个男生在第一节课的时候激烈反对这个话题。他认为,在生活中男女当然不平等,但受压迫的是男生——因为他经常被班上的女孩子们打。

从他的表现中,我们看到了一种可贵又重要的改变,那就是看见性别的不平等,看见偏见的存在。对六年级的学生来说,这是一个可以实现的目标。我们也相信,看见本身就是一种改变。

到了七年级,我们希望语文课上的性别话题可以更聚焦,同时有可能的话,落在恰当的文本上。这个时候,学生们正是口吐芬芳的高峰期,到处都是脏话。我们恰好找到了一篇和脏话密切相关的小说。于是一拍即合,第二次性别课程的主题就定为“青春期与脏话”。

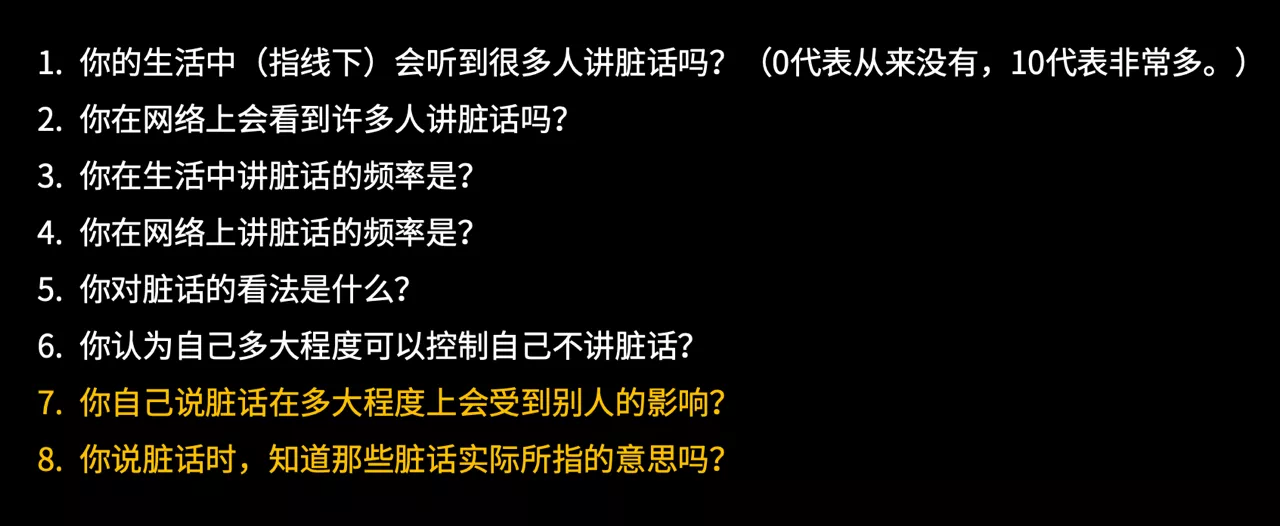

为了方便学生进入文本,我们先设计了一个导入课。课上,我们告诉学生,他们需要回答一些和脏话有关的问题。

为了让答案可视化,每个人需要站到自己选择的相应的位置,教室左边代表0,最右边代表10。一开始是骚动和兴奋,但大多数孩子很坦诚,也对彼此的选择充满了好奇。很多问题在我们的意料当中,但是有两个问题稍微有些出乎意料。比如,你自己说脏话在多大程度上会受到别人的影响?我们预料会是中间的数字,但实际上,两个班30多人的平均值落在了7到8之间,说明大部分学生认为自己说脏话很大程度是受别人的影响。

“你说脏话时知道那些脏话实际所指的意思吗?”我们本以为大部分同学会很害羞,但是却发现有近乎一半的学生大方地去选择了7、8、9甚至10,他们知道那些话是什么意思。

接下来,我把学生能想到的所有脏话都写在了黑板上。那些不雅的字眼就这样堂而皇之闯进了课堂,真的是很壮观的一个场面,他们当然很兴奋,也有点不好意思,但每个人都获得一种被解放的快感。

然后,我们让他们观看这些脏话,并在小组里讨论,提出一些有价值的问题。他们提出了三个问题:

第一,为什么脏话和生殖器有关?

第二,为什么很多脏话的字眼都和女性有关?

第三,为什么脏话总是牵扯到长辈?

在讨论中,他们也试图给出自己的思考和回答。最后,我们看了一个视频,名为“脏话中的语言学”。视频在一定程度上回应了这些问题。但更重要的是,他们记住了视频中这句话:禁忌,让脏话更有力。这也是课堂的出发点:坦然地面对脏话,才能思考脏话背后的东西。

在这节导入课之后,他们面对脏话更加平静了,这也让课堂能够顺利走入接下来的故事,一个和脏话有关的故事。这个故事叫做《南瓜灯博士》,选自美国小说家理查德·耶茨的短篇小说集《十一种孤独》。

故事的主人公文森特是一个从纽约贫民窟来的转校生,形象邋遢,没有人喜欢他。他很希望融入班级,于是在一次课堂分享中,他告诉同学们,自己和爸爸一起看了当时风靡的恐怖片,出来后,他们还经历了激动人心的枪战,并侥幸地逃脱了。很明显,这是一个谎言。所以班主任普莱斯小姐在课下的时候温和地批评了他,让他不要再撒谎了。

中午的时候,文森特独自走到了校园的一面空白墙壁前,在上面写满了攻击老师的脏话。为什么呢?小说没有告诉我们。班主任普莱斯小姐知道后,当然很生气,但还是友好地安抚他,劝他擦除了所有的脏话。

走出教室的文森特刚好遇到了另外两个男同学,他告诉他们,老师打了他的手板。于是两位男生非常兴奋地靠近文森特,想要知道更多细节,表现出前所未有的友好。

但就在这个时候,普莱斯小姐从教室走了出来。她看到文森特终于和班里的男生友好相处,便愉快地跟他们打了招呼,并热情地夸赞文森特的衣服。于是两位男生意识到文森特又撒谎了。他们气急败坏,一边辱骂,一边给文森特取了糟糕的外号。愤怒的文森特转身回到校园当中,再次在同样的墙壁上写满了更加糟糕的脏话,同时也画了一幅普赖斯小姐的裸体画像。

这就是《南瓜灯博士》,一个和脏话、性别、同伴交往都密切相关的故事。一开始,我们希望学生先从自己的感受出发,“你们觉得文森特是一个什么样的人?”

“粗野的、高大的、没有礼貌的人。”他们发现文本中很多细节都有暗示,比如,文森特模仿了一个以硬汉形象著称的电影明星,来让自己获得一种强大的男性气质。

除此之外,男性同伴之间也存在着一种隐秘的交往方式,那些粗野的、有反叛意识的同学可能更容易被同伴接受。

可是,当我问同学们,文森特实现自己想表现的强大形象了吗?立马有同学举手说,没有,因为在我眼中他很可怜。

那文森特为什么要在墙壁上写满脏话?在人物的形象更加丰满之后,我们走到了这个问题。有同学说因为老师批评了他,但也有同学立马想到了视频当中的观点——禁忌让脏话更有力。

他说,文森特写脏话就是想通过打破禁忌,让自己的力量展示出来。这种力量的背后是一种需要。他实际上是一个弱者,在新的环境中需要认可,而说脏话是无奈、可怜的自我保护。脏话既是一种硬汉的姿态,也是弱者的无助。

这个时候,学生们看到了脏话背后的东西。脏话不仅仅是一种社会禁忌,有时候也是人的一种需要。脏话和人的情感有关。这正是我们的教学目标之一:站到文森特的位置,感受他的困境,想象他的情绪。

当然,我们也希望学生可以通过这个小说,重新审视自己对文森特这样一个人物的态度。在一个说脏话的学生背后,我们可以看到什么。我相信这也是文学重要的任务之一:理解,而不是判断。

分享到这里,可能很多人已经猜到了,我不是在一所传统的公立学校,因为公立学校通常没有这样的讨论空间和课堂时间。的确,我来自一所位于深圳,走国际路线的民办学校,学生以出国留学为目标。但因为国家义务教育要求民办学校和公立学校一样,必须完成义务教育规定的课程,所以语文不仅仅要学习,而且是他们的主科。

但是有一点不一样,他们不会参加高考、中考和大量统考。于是在我们的课堂上,应试教育那个最重要的指挥棒——考试消失了。

就这样,我来到了一个没有考试的语文课。这是一个非常可贵的空间,我想要做一些探索——自由的语文课堂是什么样的?

我开始问自己一些过去不太关心的问题。这些问题已经被应试教育回答了。但现在我不得不思考它们:语文课上我们可以教什么,应该教什么?学生能够接受什么,愿意接受什么?语文教育最重要的指向在哪里?语文教育的边界在哪里?

为了回应这些问题,我们开始做各种探索,打开传统的语文课。刚才讲的性别教育就是一种打开的方式,属于主题课堂。

语文课本其实也主要是由主题课组成的,但我们希望做一些反思。比如语文课本上有一个主题叫“四季”,但是深圳没有四季,只有两个甚至一个季节,所以我们把这个主题改成了“四季的反叛”,选择了更合适的文章。

我们也会以作家为主题,比如汪曾祺、史铁生、法国作家尤瑟纳尔、青年作家陈春成的主题课堂。

我们也会补充语文课本遗漏的一些主题,比如性别,比如异乡。八年级的时候,我们希望学生能够了解深圳以及周边两岸三地的隔绝情况和历史,于是选择了更丰富的文本,有文学的,也有非文学的。比如张艾嘉的歌曲《戏雪》、洛夫的诗歌《边界望乡》、白先勇的小说《台北人》,还有两部电影:香港的《似水流年》和台湾的《牯岭街少年杀人事件》。

我们也会想,能不能让学生提出一些主题呢?一个学生大声地说,他希望看到美食相关的文章。于是我们设计了一次名为“一间餐厅”的主题课,选择了《鱼翅与花椒》作为整本书阅读的内容。

主题课堂之外,我们便把另外一半时间留给了整本书阅读。在我看来,公立课程的缺失之一便是对整本书阅读的忽视。

为什么要强调整本书阅读呢?因为成年人主要的阅读方式就是整本书阅读,我们希望他们能更早进入真实的阅读生态。除此之外,整本书阅读也常常比单篇文章更丰富、开放,讨论空间也更加巨大。

当然还有一个很重要的原因,也许在当下更加重要,一种被称之为“悬置”的能力。什么叫悬置呢?很多故事、小说要求读者首先接受故事的前提,等读到后面甚至快结束的时候,才能够给予回应和判断。罗素甚至认为悬置判断是心智的基本运作方式之一。

今天明显是一个缺乏悬置的时代。我们经常能看到,由于受到网络的影响,学生会很轻易地下结论、贴标签。比如,因为一个男生的某些举动就称其为“海王”,或者说一个女生是“绿茶婊”。我们希望学生能够在整本书阅读中获得“悬置”的能力,在生活中也能变得更加克制。

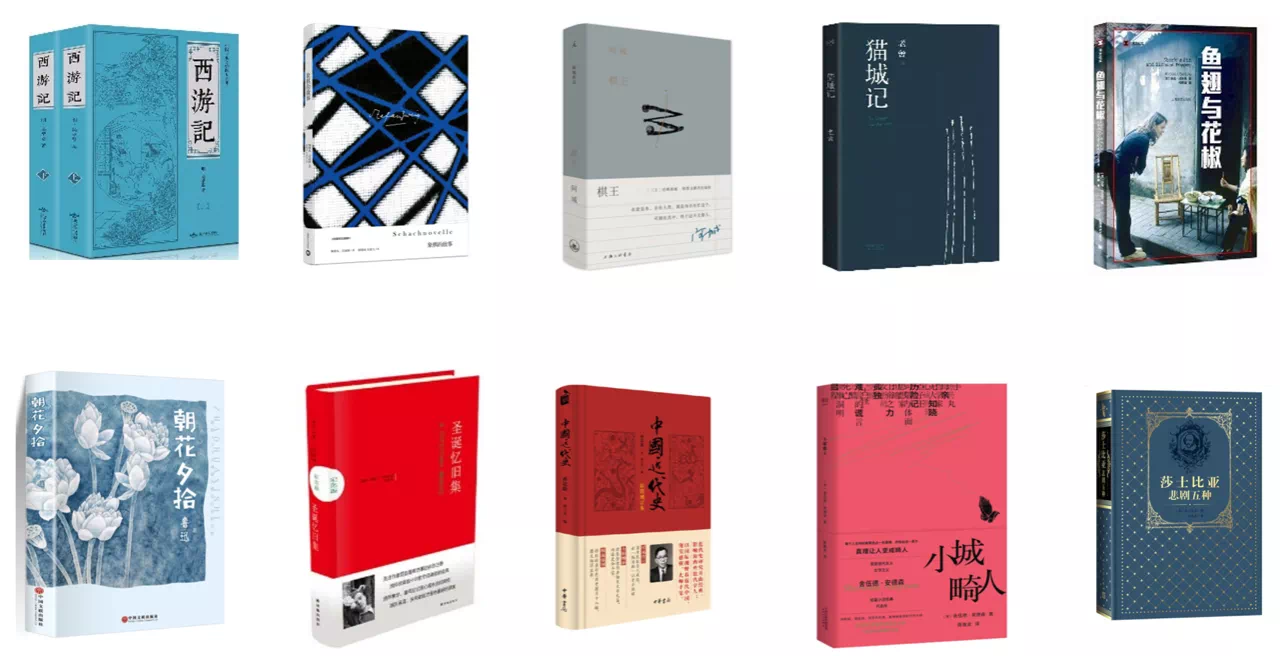

那读什么呢?这是我们七年级的阅读书目。

除了语文部编版教材指定的必读书目外,我们还拓展了不同的文学类型,包括小说、戏剧、非虚构、历史著作。

有人可能会提出质疑:这些书对学生来说会不会太难了?他们能够理解吗?但通过实践,我再一次对“理解”这个词语产生了质疑——到底什么叫理解?

当我们说“理解”的时候,更多强调的是故事背后的含义,尤其是一个权威的含义。当学生抓不住这个权威含义的时候,我们就说他没有理解,说他不懂。

但在我看来,故事本身就是自足的、开放的,可以让学生自由地进去,按照自己的方式感受情节的变化、人物的需要和情感。这对他们来说是很自然的一件事情。在我看来,这就是理解,甚至是更重要的理解。在这种理解的支持下,学生会变得更加大胆,更主动积极地阅读、给出自己的声音。

到了八年级,我们进一步调整了书单的类型。

▲ 八年级语文课阅读书目

首先选择了更具文学性的文本,比如张爱玲、沈从文。我们也希望文本能更加有趣、丰富,所以选择了金庸的武侠小说,和一本与公民教育密切相关的《历史深处的忧虑》。

书目选择和主题阅读都隐含了我们对语文教育、文学教育的价值判断。哪些能力在我们的语文教育中是重要的呢?首先是文学的审美,学生需要从文学中看见审美。其次是批判力,他们能反思一切既定的东西和规则。然后是想象力。

当然还有一个经常容易被我们忽视的能力,共情心。共情心要求学生能够站在他人的视角,去感受别人的情绪和情感。阅读也是通向共情心培养的一个途径。

下面和大家分享一个例子,来感受一下一个有共情心的学生能够在阅读中发现什么。这个故事和一本外国小说《人鼠之间》有关。班上一个非常内向的女孩子读完这本书后给我发了这样一段话:我也不知道为啥,就是觉得这本书是你推荐过的所有书里,唯一一个让我真的觉得好看的书。

这段话让我哭笑不得,不过她提交的作业倒给了我一个惊喜。因为周末唯一的作业就是整本书阅读,并完成一张阅读单。这个学生交了一张超过1000字的阅读单,其中一个问题的答案让我非常感动。

是这样一个问题:你如何看待小说中的一个角色——柯利的妻子。柯利的妻子是小说当中唯一一个女性角色,小说里面的其他角色都是农场的男性工人。

柯利的妻子嫁给了农场主的儿子,但并不喜欢他,所以不开心、很孤独,所以她经常主动和农场里其他工人说话。于是很多工人对她的评价是“荡妇”“抛媚眼”“婊子”。很多学生都不喜欢这个角色。即使她最后被人失手杀死了,还是有学生说一点都不同情她,因为她是一个“荡妇”。

而这个女孩的答案是——

在我看来,柯利的妻子是这个故事中最可怜的一个人。农场里的其他人同样身份低微,但他们是一个团体,他们本身就构成了一个环境。就算卡鲁克斯是孤傲的,他也是有尊严地活着的,房屋整洁,喜爱阅读,在房子里有人坐客之后,与别人的关系也渐渐好了起来。就算在这之前,所有人都称他为“黑鬼”,但更多的是对人种的区分,没有那么多对个人的不敬。

可柯利的妻子却不一样,她的性格与她的所作所为,让她在人们的心中只留下了负面的印象。可我认为她不是人们口中的荡妇,在与莱尼的交谈中,她对成为明星的幻想远远不亚于莱尼的梦想,她的幻想就像卡鲁克斯想要融入白人朋友中一样值得被尊重。

人人都在努力地活着,却没有人会像她这样的女性一样,会因为孤独不愿永远守在家中而被斥骂。她与莱尼的交谈中,情感的真实就像她的外貌一样单纯,因为不愿孤独,因为偏见,让她成为了人们口中的荡妇,直到死也有人感叹道,“可怜的骚娘们”。

让我感动的不只是这个学生深入的思考,还包括她对一个女性角色难得的共情。因为在小说中,读者很容易被无处不在的评价所影响。但是只有细心的读者会发现,所有这些评价,荡妇、美女蛇、骚娘们儿,都来自农场的男人。这种他人视角、男性的凝视,只有细心的学生才能识别出来。

这样的回答背后,既有学生非常强烈的共情心,也和语文课堂的开放有关。我们经常会问学生,你的观点是什么?你认为怎样?你觉得如何?除了问题的开放,我们也希望课程的整体设计保持开放。