冬日来临,滑雪、泡温泉成为打开生活的最爽方式。在以往的印象中,“千里冰封,万里雪飘”似乎属于北国风光。然而,在中国的大西南,有一处“雪场+温泉”的冰火秘境,她就是“冬日宝藏大省”——

贵 州!

乌蒙大草原,在冬季迎来一片银装素裹。

摄影/尹刚

谁能想到,贵州竟然是南方的滑雪胜地!夏季里的“中国凉都”六盘水,独辟蹊径地演绎着世界最低纬度的“冰雪奇缘”。谁又能想到,贵州竟然还是中国温泉资源最密集的省区之一!山地雄伟,不仅让贵州成为喀斯特地貌的王国,其中更蕴藏着丰富的宝藏资源——地热,铜仁石阡人早在明朝时期,就实现了露天温泉自由。

北纬24°—29°之间的贵州,之所以能够成为中国人的冬游宝地,更在于这里的冬天生机勃勃,烟火气十足。冬季,才是贵州最热烈生活的主场!

国家级非物质文化遗产,十三年一遇的苗族鼓藏节(又称牯藏节,下同),只在冬天里的贵州大地上呈现;黔东南地区苗族、侗族的农户收获最后一季水稻,在农闲时节迎来各自在一年中最盛大的“春节”——苗年、侗年……

如此多彩的文化,给贵州人的精神家园点燃了“冬天里的一把火”!

石阡仡佬族毛龙灯。

每年正月,舞龙闹新春成为一道独特的风景。

摄影/田健

01

武陵山、乌蒙山、大娄山、苗岭,四大山脉坐镇贵州四方,苗岭则划分长江流域与珠江流域。山脉纵横、水系交错,令贵州如同一方百态棋盘。

雷公山主峰与乌东苗寨。

村寨依山而建,被划分为一个个文化聚落。

摄影/傅鼎

山野之间,是700多个传统村落,数量位居全国第一。文化璀璨多姿,形成一方方犹如岛屿般的“世外桃源”。贵州,也因此被称为我国的“文化千岛”。

在冬季走进贵州,更容易看到贵州多彩的一面。每十三年一次,每次持续三年的苗族鼓藏节,是贵州冬日少数民族节庆的王冠。单看它的周期和时长,就已令人称奇。

雷山县郎德镇乌流片区,鼓藏节仪式正在举办。

摄影/曹经建

据《苗族古歌》记载,过鼓藏节是为了祭祀创世的蝴蝶妈妈。

在这样珍贵而隆重的节庆里,苗族同胞或盛装出席祭祀祖先;或进行各种独特的比赛。斗牛,是节日的重头戏,关乎族人荣耀。有经验的择牛人要看腰身析牛角,识牛齿别牛眼,观皮毛察脚趾,才能选出被称为牛王、牛圣的获胜好牛,为主人和村寨带来荣誉。这样的鼓藏节,欢歌盛舞,热闹程度堪比一场世界级的运动会。

从江县东朗镇松刀牛场,上万人在观看斗牛。

摄影/张琪

和鼓藏节相比,苗年、侗年更有作为年节的亲近感。苗族、侗族同胞擅长歌舞的“才艺天赋”在节日的氛围里充分展现。比如,源于春秋时代的侗族大歌,只有亲临贵州侗寨的鼓楼,坐在冬日里温暖的火塘旁边,才能感受到这古老而神秘的天籁之音。

上世纪80年代,侗族大歌和安顺地戏等贵州文化宝藏,一起在埃菲尔铁塔下的巴黎金秋艺术节登场。执行主席言:“在亚洲的东方一个仅百余万人口的少数民族,能够创造和保存这样古老而纯正的、如此闪光的民间合唱艺术,这在世界上实为少见。”在侗族民谚里:“侗人文化三样宝:鼓楼、大歌和花桥。” 侗族大歌和保存完好的鼓楼、风雨桥、吊脚楼……让贵州拥有了“世界上最大的民族博物馆”。

图1: 黄岗侗寨“抬官人” 欢乐闹新春。摄影/尹刚

图2: 芦笙演奏。摄影/陈伟红

图3: 登萨。摄影/黄震

图4: 雷山县苗年。摄影/尹刚

图5: 黔东南州黎平县苗族过新年长桌宴。摄影/尹刚

吃新节、过寒节、芦笙节……各种节日一年四季不断,而到了冬季,苗寨、侗寨迎来节日的高峰期。这个季节,无论走进哪个村寨,都能受到热情的款待,品尝蓑衣饭、灰粑的美味,亲自参与长桌宴的壮观。冬季的贵州,藏着最多彩的民族生活。

多山的贵州,自古以来就是诸多民族的聚居地。18个世居民族散落在浓密的山水间,即使是同一个民族内部,风俗也各有不同。苗族支系有七八十之多,侗族也沿清水江、都柳江、雷公山,大致分为南侗、北侗两大族群。各种文化形态之间相互交流,共同塑造了文化上的多彩贵州。这其中,当然也离不开中原文化的影响。

图1: 芦笙节上,盛装的苗族同胞头戴银饰。摄影/陈伟红

图2: 六盘水,参加火把节的彝族同胞。摄影/何雄周

图3: 丹寨吃新节上的苗族同胞穿搭。摄影/李若渔

在贵州山水里

来一场千年“心灵奇旅”

贵州很年轻,明永乐十一年(1413年),贵州成为中国第十三个行省;但这片大地上的文化传承,却十分悠长。

贵州省博镇馆之宝——汉代铜车马。

摄影/周睿曦

贵州兴义出土的汉代铜车马,作为“镇馆之宝”安静地陈列在贵州省博物馆,是华夏文脉在贵州流转的先声;位于黔东南锦屏县的隆里古城,是一座独特的“生态博物馆”;黔中安顺一带最大、保存最完整的民俗村落群,以600年的历史积淀,成就了国内唯一的——屯堡文化。走进屯堡村寨,犹如穿越回明朝。

被誉为“七绝圣手”的唐朝诗人王昌龄,就曾在隆里留下足迹,李白笔下那句“杨花落尽子归啼,闻道龙标过五溪”,让这里在中国文化史上映照出一抹盛唐风华。此后,城中建起状元桥、龙标书院、王昌龄祠、状元墓等建筑。隆里古城,成为追忆王昌龄、品味盛唐风采不可回避的文化重地。

图1-3:位于黔东南的隆里古城。

摄影/陆宇堃

当你真正踏足这座历经600多年的古城,看见那些蒙蒙细雨中的城墙、鼓楼、宗祠、书院,如同水墨画般的“徽派建筑”定会让你恍然有种漫步“江南古镇”的质感。当地冬日元宵节一年一度特有的“花脸龙”狂欢,相传也是源自戏剧《蓝季子会大哥》里赵匡胤义弟蓝季子抹成花脸的传说。

图1-2:隆里古城里的花脸龙表演。

摄影/李贵云

隆里古城只是一个贵州人文的重要节点,从湖南西部沿水路上溯,一路向西,经过今日的贵阳、安顺,最终通往云南。这一路经山穿河,镇远古镇、旧州古镇、青岩古镇……一座座古城如同项链,串联起贵州与中原的文化脐带,是为——滇黔大道。

以这条满载人文历史的大道为基,贵州承担起大西南的枢纽地位。明代,各地大规模修建卫所及城堡、屯、寨等军事堡垒,奠定了今天贵州的城市格局。

图1: 安顺屯堡地戏。摄影/韩贵群

图2: 安顺九溪地戏传承。摄影/李贵云

被称为“滇之喉,黔之腹,蜀粤之唇齿”的安顺,气候温润,历来是贵州的产粮区。屯堡村寨里,寨前多为良田,寨后紧靠青山,一排排石头筑成的屯堡民居,低矮的石门,至今残存着许多垛口、炮台,见证着明代驻兵及眷属的劳作,也是活着的人文精神遗产。

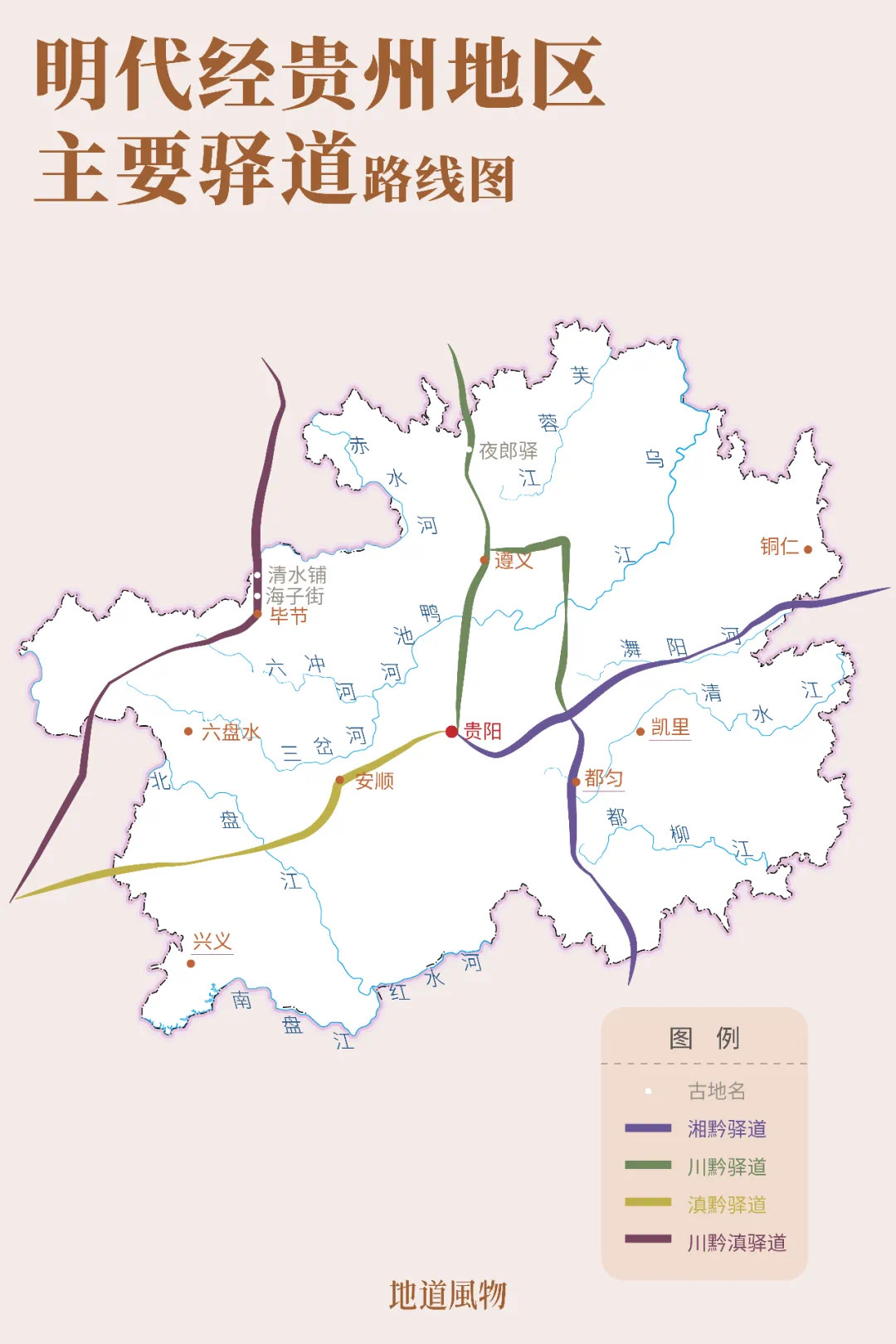

明代时期的贵州,道路就已畅通。

制图/孙璐

这条通道带给贵州的更大“惊喜”,出现在明代中期。一个官员因为得罪太监刘瑾,被杖责,后贬至贵阳龙场做了一名小小的驿丞。他,就是后来以“知行合一”而与孔子齐名的圣人——王阳明!

以中国人对古圣先贤的评价标准衡量,梁启超曾提出“立德、立功、立言”的“三不朽”标准,由此认为,中国古代只有“两个半圣人”,第一个是孔子,第二个就是王阳明。(另有一个人只能算半个圣人,就是曾国藩)

贵阳修文县的阳明文化园。

摄影/陈伟红

论德,贵州三年(也有说两年),成就了王阳明的“龙场悟道”。据《王阳明全集》载:“龙场在贵州西北万山丛棘中。”经历了巨大打击的王阳明,在这种困难又安静的环境里,反而在民族同胞的助力下,重获新生。

王阳明在贵州的足迹。

制图/孙璐

据说,当地苗族人在山洞里为王阳明挖了一个石窝,并砍树做了口棺材,放于石窝中。王阳明躺在棺材中,日夜体验死亡的黑暗。某天夜里,面对满天繁星,他突然获得顿悟——此心俱足,不假外求!

短短八个字,却为先秦时期儒家提倡的“内圣外王”做了最佳注解。“王阳明时刻”也呼应了佛陀在菩提树下的顿悟,成为中国人追求的顿悟时刻。

图1-2:黄平飞云崖的美景,

在王阳明的神来之笔下被描述为人间仙境。

摄影/周睿曦

论功,贵州悟道之后的王阳明,人生犹如开挂,不仅官至两广总督,还当过兵部尚书,以一介书生在战场屡立奇功,更留下那句著名的“破山中贼易,破心中贼难”。他用43天便成功镇压一场波及江西、安徽两省的宁王朱宸濠叛乱,迎来人生的高光时刻。都说“李广难封”,王阳明却能凭借战功被封伯爵,历史上实为罕见。

论言,王阳明沿着“知行合一”开创的心学,在此后几百年产生重要影响。作为“王学”的起点与发扬光大之地,贵州也从文化边缘的边疆省份,渐渐成为文教兴盛之地。至今,贵州龙场都是中外学术界的“王学圣地”。

明代传习“王学”的书院。

制图/九阳

龙场悟道之后,王阳明在修文龙冈书院、贵阳文明书院等地授徒、讲学,扭转了贵州的学风与民风,使贵州文教大兴、人才鹊起。至今,位于贵阳阳明祠的阳明书院,仍然是贵州文化景观的精粹。

近代以来,王阳明在东亚地区的影响力更甚。从开国领袖,到商界大佬,许多都是“王学”的粉丝,比如孙中山、梁启超、稻盛和夫,都将王阳明奉为“精神偶像”。

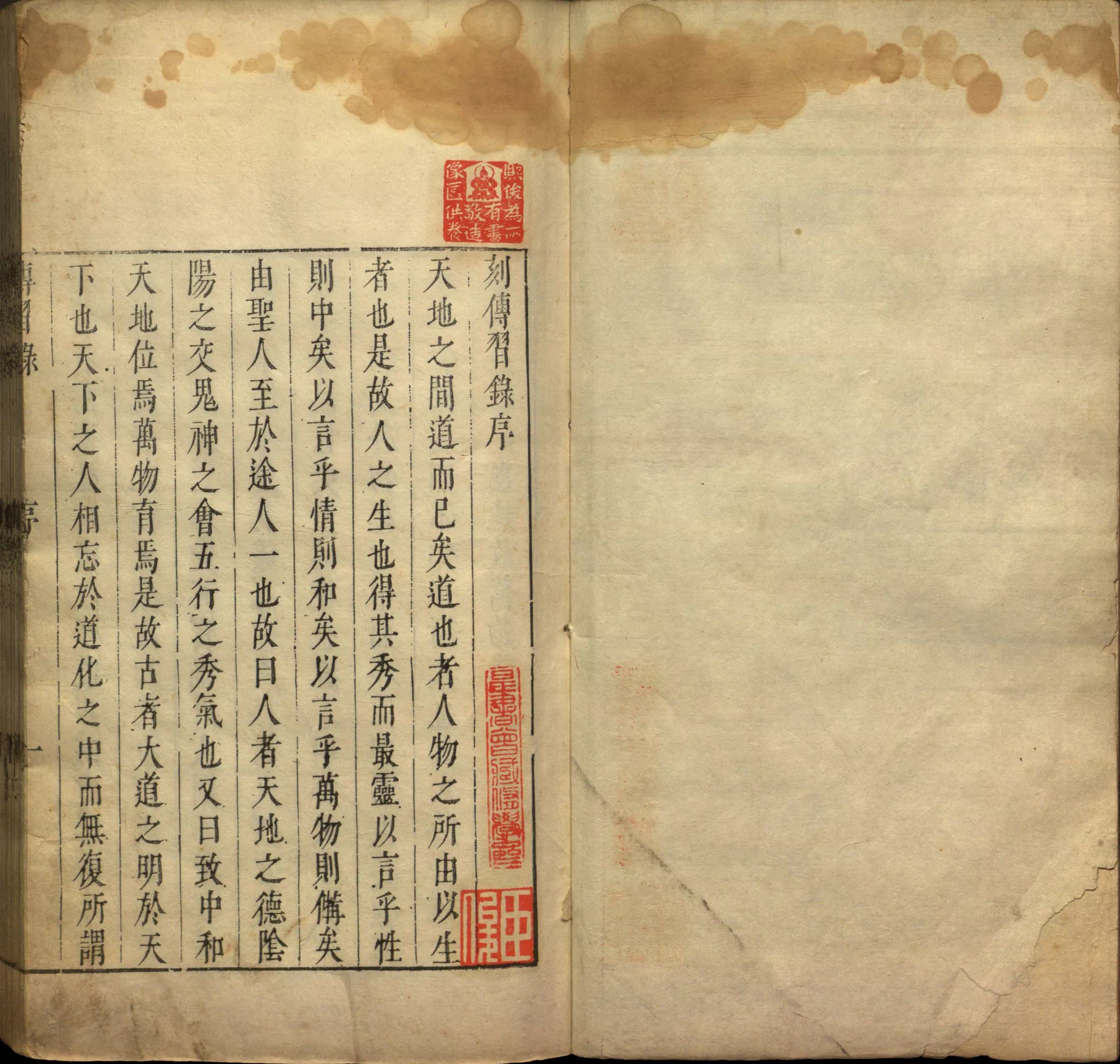

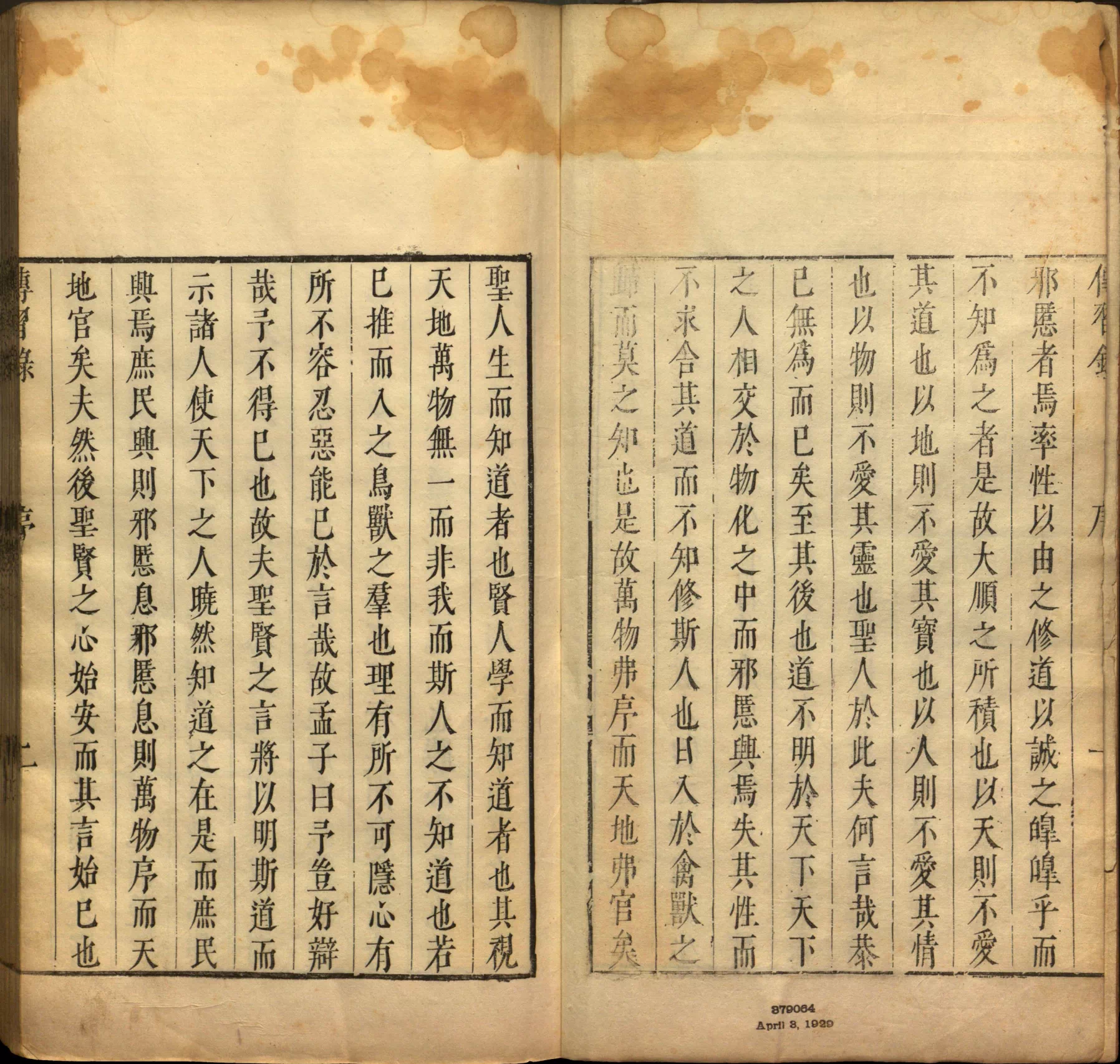

《传习录》,是王阳明门人弟子整理的老师语录。

贵州也是《传习录》最早的刊刻地之一。

收藏来源/美国国会图书馆

明清之后的贵州,也迎来人才辈出的时代。继黔北沙滩文化兴起之后,贵州的诗词文化逐渐达到顶峰,名彻全国。清朝以来,贵州人出版的个人诗集,就有百卷之多,诗风独特的郑珍和莫友芝,更被称为“西南巨儒”,可谓“清诗三百年,王气在夜郎”。文化韵味,正是漫游贵州,理解贵州的风情密码。