因为实在美得震撼。

接受德国Aedes建筑论坛采访中的徐甜甜,在建筑圈,她是独树一帜的存在,清华大学本科、哈佛建筑城市设计硕士毕业,她已在浙江松阳县做乡村改造8年也谈了谈她8年来的乡村实践。

责编:陈子文

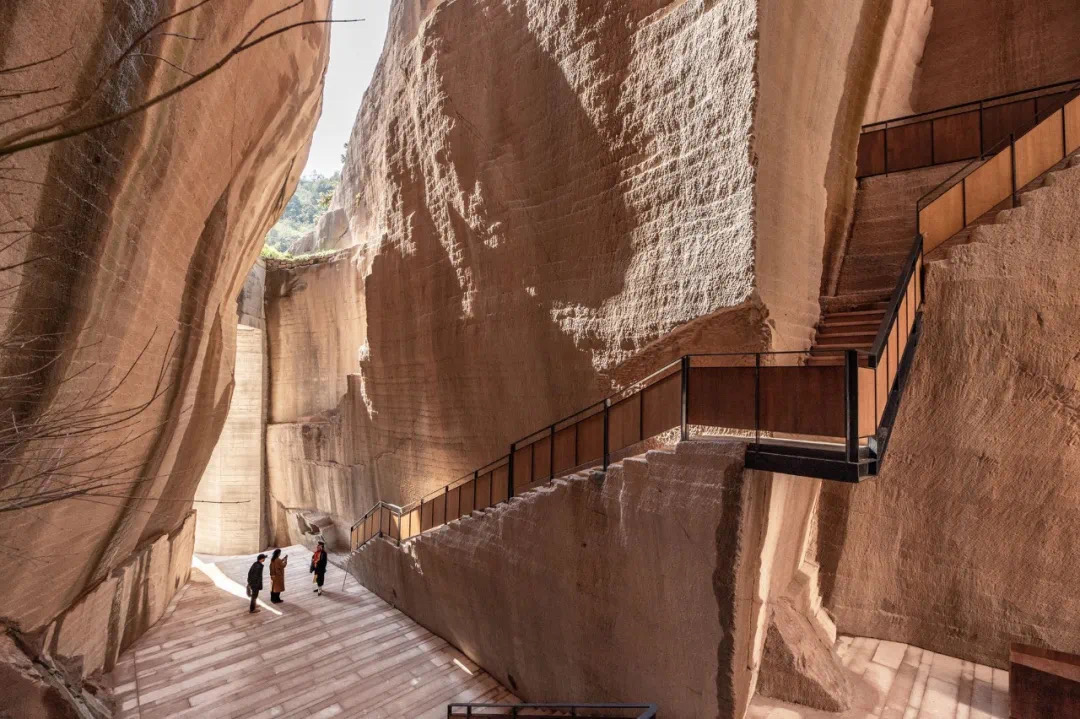

改建好的石宕,“石宕”“岩宕”是缙云当地对采石场的称呼,与石窟同义

在缙云县仙都板碧岩附近的村子,一条岔路拐进去,绕过一座小山,10层楼高的石宕展现眼前。

缙云的采石产业从宋代就开始了,整个县3000多个石宕,都是人工挖出来的,千奇百怪、形状各异,像是超大尺度的大地艺术。随着90年代开采被禁止,这些石宕逐渐闲置,也存在坍塌危险。改造的第一步,就是加固。

目前已经完成的8、9、10号石宕,都是当地石宕的典型形态。

9号窟,从鱼塘,到水之音乐厅

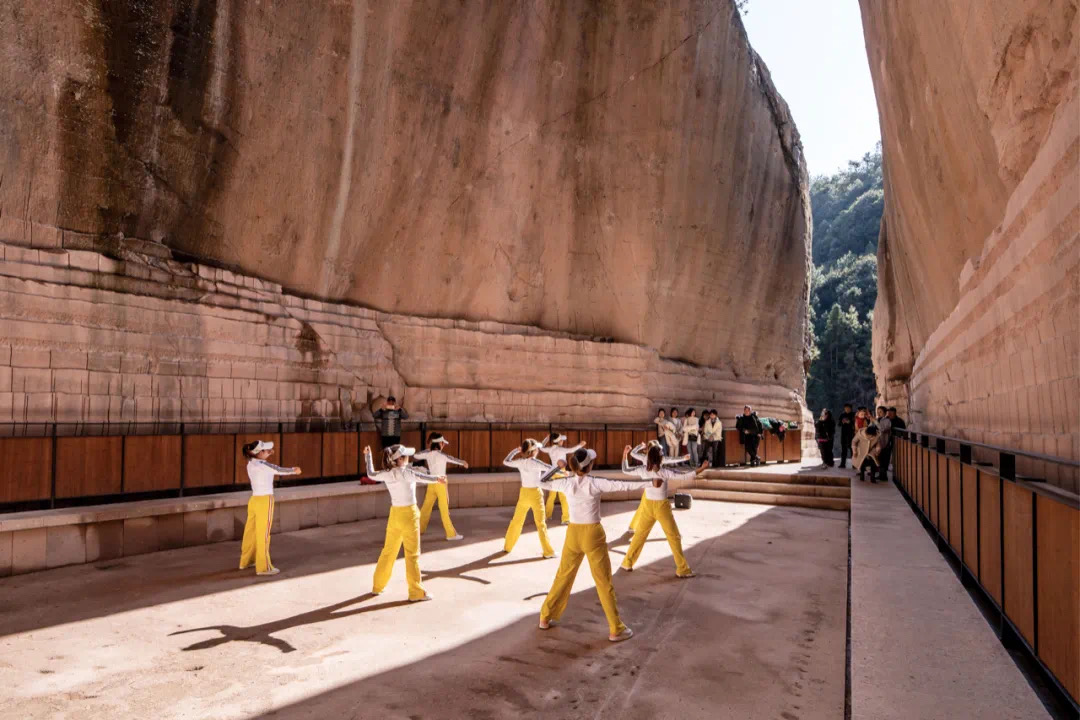

9号石宕,也为当地传统婺剧提供了新的舞台

9号石宕是顶部完全开放的露天空间。以前是鱼塘,徐甜甜最初在一个雨天来到现场,发现雨水滴在水中声音特别好听。

村民的鱼塘概念被稍加改造,如今,人们可以洞内发呆之余,体会“天光云影共徘徊”

于是,她延续了村民们自发改造的水塘概念,在正中央保留了一汪水,柔和了石宕的粗砺感,人行两侧,倒影其中,诗意便生。

石宕上部的岩壁肌理细腻,为人工开采,靠近地面处的横条纹为机器开挖的痕迹,摄影:王子凌

石宕的岩壁颜色很漂亮,凝灰岩就是火山喷发后凝固的石头,尤其是阳光下会有温暖的色调。

她还为这个石宕设计了几种不同的使用方式,雨天、晴天,有水、无水,各有妙处:

“池中有水时,这时天光云影映在水中,很漂亮。游客不多的时候,人们沿着水从边上走,水的倒影在这里面也是一种体验。”

无水状态下,摆上椅子,“水池”变成剧场观众席;拿掉椅子,变成小型广场,摄影:王子凌“水放掉,就对应两种舞台形式。一种是中间的中心舞台;还有一种就是标准的舞台,舞台在前面,人坐在放掉水的空间。”

石宕的刚劲,与水的灵动,互相补充,互相冲撞,空间自然而然有了张力。

另外一个令徐甜甜印象深刻的,是这里悠长的回响。她邀请清华大学的声学专家燕翔教授,对石宕进行了声学优化,在岩壁上增加了吸音栏板。

“在这里面的演出都是不插电的,混响质量非常棒。”说起这些改造,她整个人都洋溢着开心和自豪。8号窟,十层楼高的“书房”

石宕改造前,内部有用于采石的台阶和平台,摄影:王子凌

改造后的岩壁,用原有的台阶和平台,用栏板稍加“勾勒”,让人们可以安全攀爬,摄影:王子凌说到8号窟的设计,徐甜甜用了一个有趣的表达:“我们只是把这个空间勾勒了一下”。设计之轻,像是要为了迎接客人,把石宕收拾干净,顺便用家里有的木材、石头,搭一些桌椅招待客人那么简单。

8号石宕底部,有原本用于采石的台阶小路和一个个上下串联的采石平台。建筑师保留了向上攀登的石阶,而采石平台被改造为一个个书房,摆上书架、书桌,成为一个个天然的阅读室。

“书山有路勤为径”的具象表达,摄影:王子凌

8号窟是三个石宕中最高的,净高38米,相当于十层楼高的岩壁,结合岩壁的小径,将古诗中“书山有路勤为径”的抽象概念变成了一个真实的空间。

登高望向洞口,石壁之间的狭窄缝隙框出洞外的光亮和青山,与洞内幽暗的石壁形成鲜明对比。

10号窟,村民的表演艺术中心

10号石宕之前是村民的养鸡场,在设计之初,村民们主动要求得有一个可以继续做采石表演的地方,也是他们自己选择了这个矩形的敞开式石宕。

由于经年的雨水冲刷,在岩壁上形成了峻黑的、富有冲击力的水刷痕迹,与原本的浅石色形成鲜明的对比。

竖直方向的石宕壁上,有两种人工斧凿的痕迹。上半部分是人力一敲一凿形成的,肌理细腻、过渡自然;下半部分是机器开采。两种不同的印迹,对应着不同的时代和作业方式。

石宕顶部的边缘被移除,与山林接壤的边缘加以固定,防止高空坠物。

上图,采石表演展厅的入口;下图,户外看台,图片摄影:王子凌一座看台矗立在岩壁之前,人们可以在这里观看表演采石,给予石匠们充分的仪式感,没有表演的时候,看台顶部是向外俯瞰周边山景的绝佳场所。

未来:十二时辰漫游路线

已经完成的三个石宕是石宕改造的一期,目前二期的建造已经启动,未来,还将有6个石宕被改造,整体9个石宕组成一天的石宕游览路线。

内部相连的2、3号石宕,内部怪石嶙峋,采石活动像是蚂蚁不断四周啃噬一般,形成了奇特的洞天世界,摄影:王子凌

2、3号其中的一个洞窟,水中蛙声响亮,四周和顶部有岩壁可以遮风挡雨,稍加整理和加固,未来人们可以在此坐下品茶,摄影:王子凌未来,从石宕茶室出来后,沿山边小路会路过石宕花园的瀑布水景,日落时分来到石梁日照,赏日落烘亮石梁墙壁的奇观……

事实上,这里已经成为村民新的文化中心,疫情期间,村民自发来这里跳舞、拍照。

2022年3月,柏林Aedes展场现场,摄影:Erik-Jan Ouwerkerk今年3月,国际级建筑论坛Aedes在德国柏林为缙云石宕单独设展,从生态到经济的多个角度,探讨这一系列项目的示范作用。

论坛馆长表示,缙云石宕的改造,将为德国的露天矿址和地下矿洞改造,带来借鉴。

▲

建筑师徐甜甜

一条带着这些问题,和徐甜甜进行了一场连线采访。采访时间历经多次变更,除了忙不过来,徐甜甜觉得石宕是一个集体的作品和回忆,不应该只是她一人在那里“傻傻地说”。“我们只是参与其中很小一部分,这空间不是我们能设计得出来的。”“那么壮观的石宕,其实讲的是属于当地人共同的故事,把这些标榜到一个建筑师身上,我觉得是不公平的。”以下是一条和徐甜甜的采访精选。

A:因为我们多年在隔壁的松阳县做项目,2021年4月,缙云县邀请我们过去调研。

当时给了我们一个清单,大概有十几个项目,我们提出说石宕。没有人做过类似的东西,他们以前也想做了十几年都没做成。

改造中的10号

他们以前有做过石宕造像、还有酒店方案,受限于加固难度和生态破坏等原因,不是很恰当,就放弃了。

我们觉得可以做一个方案,让当地政府看看,如果能接受,就可以往下推进,就这么开始的。Q:改造思路是什么样的?

A:当地有3000多个石宕遗址,我们并不打算拿一个特别酷的石宕,打造一个什么作品。

半露天的石宕,摄影:王子凌

最初的想法是,从这3000个里,梳理出几种形态类型,做针对性的改造。然后以这几个案例为示范,交给当地政府主导剩余的石宕改造。

设计原则是将干预、投入成本减到最低,同时得用生态修复和可持续的改造方式。

调研以后发现,从景区来说,自然景观已经很成熟了,但缺少新鲜的、可以吸引年轻人的内容。

当时我们就提出:1)满足生态安全的加固需求;2)能不能不再建新房子;3)加入新空间的功能,比如改成吸引年轻人的人文设施、阅览空间、咖啡空间……这些就都合在一起了。

Q:石宕的改造之前没有人做过,意味着很多事情没有先例可循,你们具体如何开展?

首先是安全加固,消除安全隐患。不少石宕是用铁栅栏围起来。确实有石宕是不安全的,去年夏天我们在那里,有一天下大雨,半夜塌了一个。

当地政府联系了浙江省地质七大队,先做测绘,然后做安全评估,再后是岩土加固的工程介入,计算出安全的加固方案。

包括政府由哪个部门来主持主导,怎么去落实政策,都是当地摸索出来的一套方法。

所以通过现有8、9、10号这三个石宕的改造,其实已经形成一种机制,未来3000个石宕要再利用的话,已经有一种基础的操作方法了。

那么9个石宕,串联起来变成一条路线,包括在山路中爬上爬下,也是一个非常独特的体验。

9号石宕,摄影:王子凌

Q:整体设计很轻,似乎信手拈来,该怎么理解这样的介入呢?

A:如果把我们做的设计单独摘出来,确实是没有太多东西——但这个恰恰是设计的关键。

设计仅仅提供必要的干预,人的停留空间和行走路径,让人的关注度是在石宕自身,就是走进去,感受石宕,被这个形态所震撼,而不是说,我们要做一个形式矫揉造作和它对抗。对我们来说,设计是把现状、所有的逻辑都梳理好以后,做减法。当地村民的需求:留住回忆和骄傲

Q:周边村民们怎么看待石宕的改造?

A:景区里是有几个村庄的,原来的采石工人就住在附近,从2000年左右石宕才关停,他们就转向了旅游业,比如说开民宿、做农家乐,但是村民对石宕都非常有感情。

上图,被关停前的采石场石匠,他们多数10多岁就进山;下图,主动要求保留表演采石的老匠人正在表演,摄影:王子凌包括如今10号石宕表演采石的几个老匠人,施工的时候,他们也每天都去看,我觉得还蛮感动,他们讲起以前采石的往事,都是很骄傲。

我看过一个以前采石的纪录片,当年采石的现场非常震撼,这一方水土才能塑造一方人的性格。缙云人性格果敢,这么大一座山,你会觉得说这怎么能挖得出来?不可思议,要现在根本不敢去挖。看到这些石宕,就会觉得人的极限潜力是很大的。

Q:一期3个石宕造完以后,村民反应怎么样?

A:效果还挺好的。因为疫情没有什么外地游客,旁边那个村庄里的村民,他们就组了一个广场舞队,在石宕里跳舞,然后拍短视频发网上宣传,他们要自救,为未来情况变好做准备。

我看过他们跳广场舞,年轻的女性有自己的团体舞,年纪再大一点的人,就是喜欢看传统婺剧了。

没有疫情的话,景区村民们的经济收入应该是很不错的,村民都不愿意搬出去。疫情早晚也会过去的,应该会好转起来。网红建筑,没有当地采石工人挖的石宕帅

Q:作为建筑师,您好像没有很强的自我表达的欲望?

A:我是非常反感建造过度、设计过度的,这会让乡村充满紧张感和造作感。

徐甜甜在松阳县设计的石门廊桥远景,摄影师:王子凌

乡村和建筑,它们本身构筑了一个完整系统,比如说这个地方的气候、农耕形态是什么,会决定大家的生活方式,也会决定它的空间形态。

所以我们作为建筑师,在乡村这个系统里,我们的干预,只是要嵌入到它既有的系统里。

而且不是为了做一个多么漂亮的房子,干预的目的,是通过建筑作为一个基点,撬动一个乡村的发展潜力,它的产业还有历史文脉,还有它未来经济的可能性。Q:这就是您说的“针灸式”改造?

A:对,可以这么说。针灸也是相对克制、而且是要在该扎的点位上扎。扎下去,是希望能够激活整个系统的循环。

Q:对很多进到乡村的建筑师来说,是不是他无法做到像老中医那样系统地把脉,也没有时间?

A:我觉得可能这就是建筑观的问题了。你去乡村,乡村不差你的风格。

其实建筑的社会价值没有被充分发挥出来,尤其是在乡村。造一个空间,本意上就是我们肉身的庇护,但它也是可以起到精神和人文的庇护,也是具有生产力的。然后在这个过程中,我们不排斥美学的价值。

但是如果把建筑纯粹就以一个简单的视觉、美学标准来衡量,其实很狭隘、单一的,是狭义的建筑学。

松阳豆腐工坊,辛苦的劳作,也像是一场传统手艺的表演,被赋予了尊重、诗意和仪式感过度关注材料、建构或者过度设计,对乡村生活真的没有什么必要,也是一种矫情。Q:那在您看来,乡村是不是也不需要所谓的网红地标建筑?

A:石宕改造其实花费不多,造价不高,然后快速成型。不是说花了很长时间去盖一个几百平米的小房子,也不是那种极度挑战建造技术的网红建筑,或者说标志性建筑。我觉得是浪费,也并不高级,就是靠花钱和时间去炫技。

我们更希望展现的是石宕,是采石工人这种非常强烈的情感归属。

先重塑属于这个地方的一种身份感、标识感,这是属于他们的。他们自己用手开挖,几十年耗在山里,这样一点点挖出来的,跟修行一样的。

Q:您2014年刚到松阳时,当地村民会跟你们说,他们会觉得要去上海、北京、杭州这样的地方才是现代的、好的,现在还这样吗?A:他们现在不一样了,我们当时刚到松阳,听说村里的房子一千块钱都没人要,前几年听说一个房子可能二十几万,有些村还不一定买得到,我们算是亲历了整体的价值提升。乡村需要这种观念转化,对自己的、自身资源的一个价值再判断。

徐甜甜在松阳的红糖工坊,农忙时可以用于一村一品的生产和农产品的销售,还可以作为村民们聚会的公共空间比如说红糖工坊、豆腐工坊,都是地方习以为常的日常生产活动;石宕,过去都被认为是一种生产后的剩余废弃物,当时看了很挠头,这怎么办?

实际上通过设计的干预,可以把它转化,这等于是对当地的存量资产的价值再判断。它是可以变成一种积极的、有地方情感关联的、新型的乡村空间。

石门廊桥,既是接连和通行的基础设施,又是可以散步、开市集、观景台的复合公共空间

在松阳,我们并不是做一个项目,不是打造一个作品,而是做系统,这个系统是针对某一个社会问题的系统。