仔细分析起来,光是「你」这个词,连城都有七八种说法,「哪里」就不用说了。这么复杂的方言该怎么调查呢?是随便找一个人来问一些感兴趣的词吗?

方言学是一个成熟的学科,有成熟的方法。我们首先要找一位当地的中老年男性发音人来配合。他要很耐烦,要坐得住的。我们会问他一些基础的字在方言里怎么念,用国际音标记下来。

问了一些字之后,就可以归纳出这个方言究竟有几个声调、几个声母、韵母。比如:

得出了声韵调系统以后,我们面对陌生的方言就不那么害怕了,甚至可以去猜发音人讲什么。

记录了字音之后,就可以进一步记录词汇。少则几百条,多则上千条。

调查一般在县城或乡镇的宾馆,比较安静、可以录音的地方。有时也会变动工作场所。比如左图是在一个发电站旁边。因为发音人要看守发电站,没有别的时间。

右图是在半山腰,发音人在那养鸡,我只好将就他,因为他是非常宝贵的发音人。做了录音以后,也方便回去之后进行校对、分析。

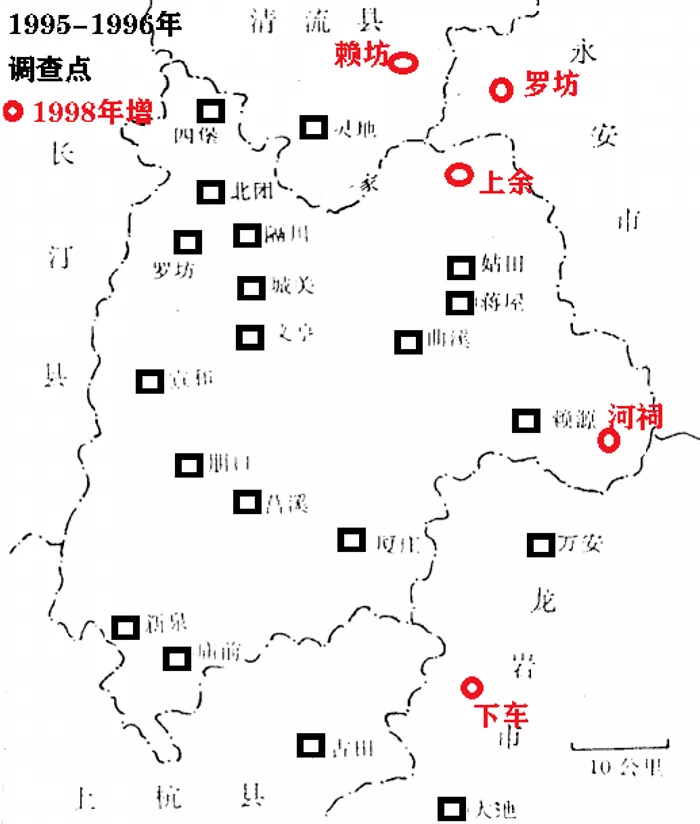

就这样1995-1996年,我在连城调查了20个地点。

01

山川会造成方言的阻隔。连城东边、北边、西边都是高山。还有几条河流,北边的两条流入闽江,在福州入海;东南角那条流到漳州入海。西南这条流入汀江、韩江,在潮州入海。

老百姓在战乱时期是从平原往山区搬。这样的地理会带来不同来源的移民、不同方言的融合和碰撞。

但是连城城关周围是很平坦的,可以建飞机场的。这样平坦的地方还是存在很多方言差异。比如「有」字,不管什么粤语都是「iau」,不管什么闽南话都是「u」。可是你看连城城关一带这么小的范围内是怎么念的:

城关的西康村叫「you」,这种很常见。但是两公里之外的姚坊村叫「he」,没听过吧?然后三公里以内还有叫「hai」「huai」的。这么小的范围内,这么常见的字就出现这么大的差异,让我很震惊。

这个跟连城城关话权威度不够、向心力不够强有关系。

连城当地有个传说,当年选县址的时候,州府老爷来称泥土,哪里土比较重,就选哪里做县城。为什么选在现在的地点,传说城里的人搞了鬼,土里掺了铁砂。这肯定是荒诞不经的故事,但是说明周围乡镇的人心里并不服气。

乡下还说城里人是簕瓜佬(黄瓜佬),不好交朋友,只能打一次交道。叫做「黄瓜打铜锣,一敲就断」。

所以当地有一种城乡矛盾,城里的方言对周围乡镇没有辐射力,分布范围很窄。

另外,语言是一代代传下来的。中国尤其是南方是一个宗族性比较强的社会。方言跟宗族相关。连城东部的姑田镇每年元宵有一个舞大龙的活动,号称「天下第一龙」。

舞龙是向自然宣示人的地盘,也是向其他族人宣示宗族团结的力量。姑田舞大龙主要是由当地的江姓、华姓轮流做东。这两个姓的方言口音也相同。

当地还有蒋、周、俞姓,他们方言口音不同,也没有加入这个舞大龙。姓蒋的人认为江、华两姓的口音不能代表姑田音,他们跟姓江、姓华的也直接讲自己的蒋屋话。

四川客家人有「宁卖祖宗田,不卖祖宗言」的说法,等于把方言跟祖宗联系在一起。我们闽西客家人也说「吃男饭转男声,不转男声人看轻」。连城的一个发音人告诉我一个说法,是我在其他地方没有听过的,叫「卖酒唔卖罂,卖人唔卖声」。意思是我酒可以卖给你,但是我酒坛子不能卖给你;女儿可以嫁出去,但是女儿回娘家的时候不能把外面的口音带回来,不然别人就会嘲笑她。

所以方言不光是纯粹理性交际的工具,还是一种感情的纽带。你如果带上别的口音,意味着你对我们的一种背叛。这样的语言忠诚,强化了他们的语言意识,语言就纷繁变化。

传统自然经济是小范围的,方言的差异跟乡村相关联,出了村子就不一样了,虽然可能还听得懂。

所以在这种情况下,如果方言调查的点布得太少、太稀疏,是不是就不够呢?

比如连城北部的北团镇,1995年我只调查了罗王村,用这一个点来代表整个北团镇的方言。同样以「有」字为例。罗王村叫「u」,可是附近其他村子有叫「you」的、有叫「hai」的、还有叫「hao」的。

所以罗王人问 「有(u)无」(有没有?),其他村子的人可能回答说「有(hai)呀」。虽然他们彼此还是听得懂,但外地人可能会觉得很奇怪。

02

既然连城方言这么复杂,我为了对得起它,为了心里平安,为了晚上睡得着觉,2014年我就重返连城,在连城及其周边方言关系密切的地区进行密集布点的调查。一共设了110个点。

也不是每个行政村都调查。我到乡下去问当地人哪些村子口音不同,如果两个村口音很相似的话,就不一一调查了。但当地人认为差异很小的一大片区域,为了空间均衡,也会适当设点。

每个点调查700多个字音、200多条词汇。这个数量足以反映当地方言的本质和互相的语音关系。一个调查点要在一天内做完,就我一个人,又要记音,又要录音。从早上八点一直做到下午五六点,甚至做到十一点的都有。

叉尾斗鱼

这样对一个县的方言密集地做下来,可以问到一些很有意思的条目。有的词汇条目一般的方言调查不会去问,但我会问。比如大家知道这个叫什么吗?

这个叫叉尾斗鱼。在农药、化肥广泛使用之前,水田里是有很多小动物的,其中就有叉尾斗鱼。它没什么肉,但是很漂亮,小男孩喜欢抓来玩。玩着玩着有感情了,就会给它起各种名字。在连城北部的4个乡镇,这种鱼的叫法就有10多种。▲ 连城北部乡镇叉尾斗鱼的各种叫法

有带「扇」字的,可能形容它游动起来像扇子一样轻妙。有带「蓑」字的,比如「蓑衣鱼」,可能是着眼于它粗糙的皮肤。

囝(jiǎn)

再比如「儿子」,客家话是叫「子」「仔」或者「赖」,而闽语叫「囝(jiǎn)」。比如福州话「囝」念giang,厦门话念giã。呼儿曰囝,这是闽语的特色。

那连城各地「儿子」怎么说呢?通过下图可以很清楚地看到,连城大部分地方都是说「囝」的,就是那些蓝色圆圈的地点。

以前的方言调查都认为连城方言是客家话,但它有一些像「囝」这样具有闽语特征的词汇。我认为连城方言早期可能是闽语,后来又不断向客家话靠拢。

gi、ki、ji、qi

方言在不断变化,历史上有些变化已经发生了,过去没有录音机,常常也没什么记录,我们不知道真实的变化过程是怎么样。但通过这样密集的调查,就可以发现一些很有价值的中间环节。

比如很多汉语方言曾经发生了这样一个语音变化:

gi- > ji-

ki- > qi-

这些方言曾经有 gi、ki 这种音节,但后来 gi 变成了 ji,ki 变成了 qi。g、k 在 i 前面的这种变化叫塞擦化。

但有的方言 g、k 没有发生塞擦化。比如说「坚强」,梅州的客家话念「gien kiong」。但是北京话已经塞擦化了,所以「坚强」念「jian qiang」。

g、k 的塞擦化不光是「坚强」两个字的问题,涉及到「基、剑、肩、姜、敬;欺、欠、牵、羌、庆」等一系列的字。

上图红点是像梅州客家话一样没有塞擦化,保留了 gi、ki 的方言,主要分布在福建、广东、广西、海南。绿点的方言,包括长江、黄河流域,基本都像北京话那样 gi、ki 已经塞擦化了。

这也是为什么今天常用的软件QQ,广州人、潮汕人都没有问题,「kiu kiu」说得很清楚;北方人非要说成「qiu qiu」或者「kou kou」。因为北方话塞擦化之后就基本没有 gi、ki 这种音节组合了。

那么历史上 gi、ki 的塞擦化到底是怎么发生的呢?gi、ki 是同时变的,还是 gi 先变或者 ki 先变?

这是一个历史拷问,我在连城找到证据了。

连城既有像梅州客家话那样,g、k 没有塞擦化的地点(下图红色方块),也有像北京话那样发生了塞擦化的地点(下图蓝色圆点)。

▲ 连城及周边方言塞擦化类型分布图

但是,我发现连城还有第三种类型—— g 还没塞擦化,但 k 已经塞擦化了。gi 还在,ki 没有了。「坚强」既不叫「gian kiang」也不叫「jian qiang」,而是「gie qiong」。

是我听错了吗?没有听错。我再找了很多别的字进行了验证。一两个月之后调查到另外一个村也是这样(上图五角星)。

这两个村的材料说明,g、k 的塞擦化不是同步发生的,应该是 k 先走一步,先有 qi,再有 ji。

为什么是 k 先塞擦化?语音上怎么解释?我到意大利米兰的国际会议上解释了这个问题。

j、q(国际音标写作 tɕ、tɕʰ)里面都有一个擦音 ɕ。而 k(国际音标写作 kʰ)里面有个送气成分 h,h 有摩擦,与擦音 ɕ 相似。所以 k 要变成 q 比较容易。而 g(国际音标写作 k)没有送气成分 h,也就没有摩擦,要变成带擦音的 j 的话更难。也正因为 ki 变成 qi 了,带动 gi 也变成了 ji。

▲ 听不懂也没关系

因此我们可以得出一条规律:ki 先塞擦化,gi 后塞擦化;如果一个方言中 gi 塞擦化了,那么它的 ki 也一定塞擦化了;但如果 ki 塞擦化了,gi 不一定塞擦化。

语言学有一定的自然科学的性质,是可以验证的。后来我调查到广东省连州市西江镇三禾洞客家话,还有别人调查的四川苍溪县、湖南湘潭、赣州上犹的方言都共同指向这个结论:最初的变化是从 ki 开始的,没有从 gi 开始的。

所以通过这样密集的调查发现了关键的中间环节,多好哇。向大家报告,大家对迷迷糊糊的语言规律不是更明朗了吗。所以我们要珍惜这样的地方。