记得中学物理课,老师告诉我们:

地球的磁北极在地理南极附近,磁南极在地理北极附近。

我当时一脸茫然,也不敢多问。

后来又知道,磁极位置不是固定的,地球磁场还会倒转。

地磁场为什么会倒转?

连爱因斯坦老同志都不知道,现今,21 世纪,仍然说不清楚。

2005 年,Science 杂志纪念创刊 125 周年时,总结了人类面临的 125 个最重要的前沿科学问题,“地磁场极性为什么会发生倒转”位列其中。

可见,“地磁场倒转机制”非常贴合此次圆桌的主题:向未来要答案。

了解地磁场倒转之前,首先要知道地磁场的成因。

很遗憾,地磁场成因也尚无定论。

2020 年,美国国家研究理事会发布地球科学十年战略规划《时域地球:美国国家科学基金会地球科学十年远景(2020-2030)》,将“地球的内部磁场是如何产生的”列为 12 个引人瞩目的优先科学问题之首。

但好歹还有个像模像样的假说模型↓

一、地磁场的成因模型

首先,如何制造出磁场?

产生磁场的方式有两种:一是通过物质被磁化;二是通过电流的电磁感应,即电生磁。

1.物质被磁化形成地磁场

英国科学家 William Gilbert 曾提出过“永久磁化”假说,

认为地球内部存在巨大的永磁体,并由此产生地磁场。

“永久磁化”假说存在几个问题:

(1)无法解释地磁场随时间的变化,以及地磁场极性倒转的特征;

(2)地球内部的温度随深度增大而增高,在 400km 以下,地球内部的绝大部分区域的温度都在 1000°C 以上,这比所有已知矿物的居里温度(矿物超过此温度会退磁)都高,无法记录剩磁。

因此, 地球内部不可能被永久磁化。

2.电生磁——电动机模型

假如地球内部存在一个发电机,是否能产生相应的地磁场呢?

1919 年,Joseph Larmor 最早提出的可自维持的发电机模型,后来逐步发展出磁流体发电机模型。

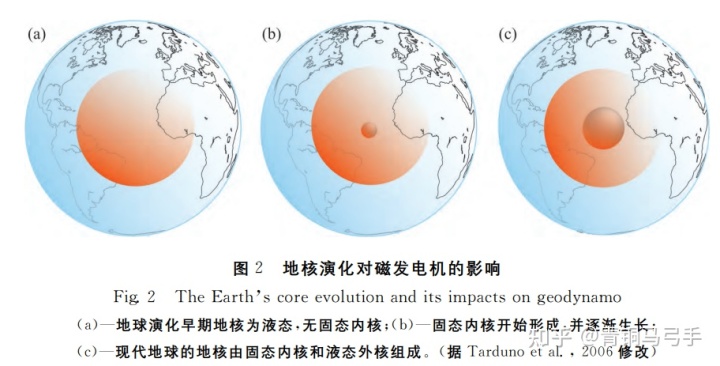

理解此模型需从地球的内部结构下手↓

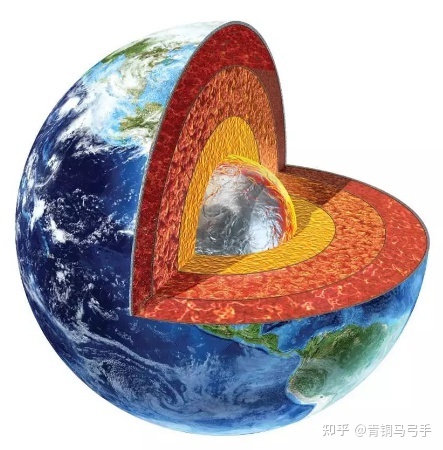

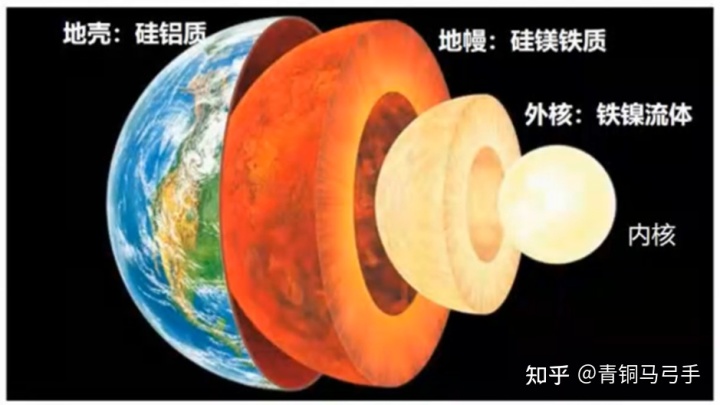

类似鸡蛋,地球自内向外三分为地核、地幔和地壳。

其中,地核可以分为液态的外核与固态的内核。

内核的温度极高,可达 6000℃,因此,包裹内核的铁镍流体外核像烧开的铁水一样。

铁镍金属流体,在地球外核剧烈运动,生产电流,电生磁,产生地磁场。

这就是着名的发电机模型。

具体来说,就是:

地球外核的导电铁流体受热浮力和组分浮力等因素的驱动,产生对流运动;根据电磁感应理论,导电流体在磁场中的运动将产生电流,该电流继而激发产生磁场;由磁场引起的电磁力反过来又影响着流体的运动,从而形成一个自维持的“发电机”,称为地球发电机。(李力刚,2016)

发电机模型的前提,是地球存在液态的外核与固态的内核。

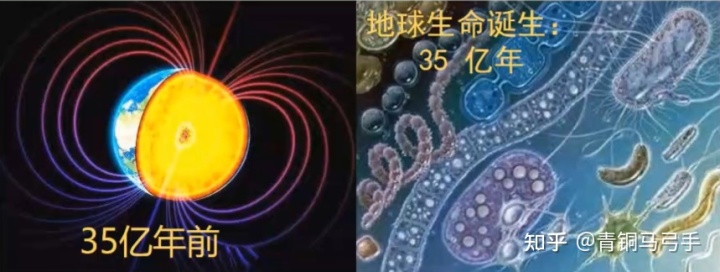

然而,地磁场诞生的时间尚有争议(主流观点认为是 35 亿年前),地球固态内核的形成时间也有争议。

所以,对于固态内核的出现,是否能引起地磁发电机运作的较大变化等认识目前仍然不清楚。

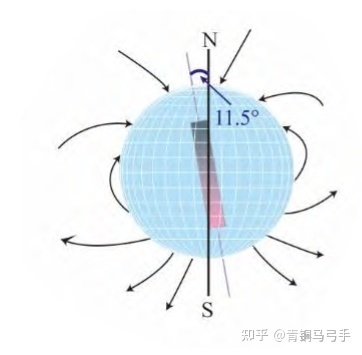

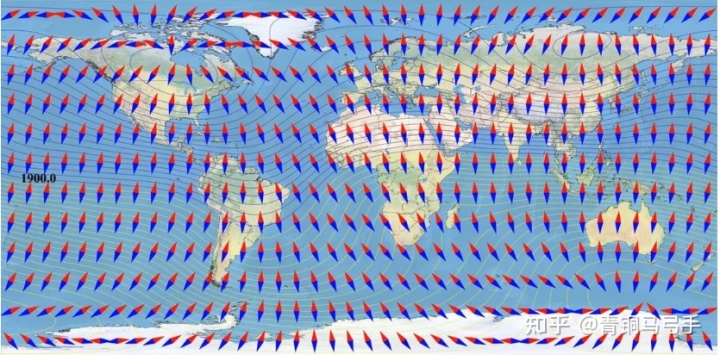

此外,当前的研究认为,地磁场主要包括偶极子场(类似于条形磁铁产生的磁场,下图 a)和非偶极子场(下图 b)两部分↓

但是,在地质历史时期,长时间尺度平均的地磁场通常认为是一个类似于条形磁铁产生的磁场,该“条形磁铁”位于地心且与地球旋转轴重合,即地心轴向偶极子场(上图 c)。

而且,目前已知地核的内部构造是非均匀的,这种不均一性在空间上可达半球尺度规模,高度非均一的地核如何产生相对规律性的地磁场也尚未可知。

在大概了解地磁场成因机制之后,我们切入正题↓

二、发现地磁倒转

我们如何得知地磁场会倒转?

首先要知道,如何感知磁场的存在及其方向。

中学物理课一定做过如下实验↓

磁铁使杂乱的小磁针定向排列。

对于条形磁铁,磁力线方向,总是从磁北极发出,从磁南极进入↓

同样,如果撒一把小磁针,遍布到地球的各个角落,在地磁场的作用下,磁针会如下分布。

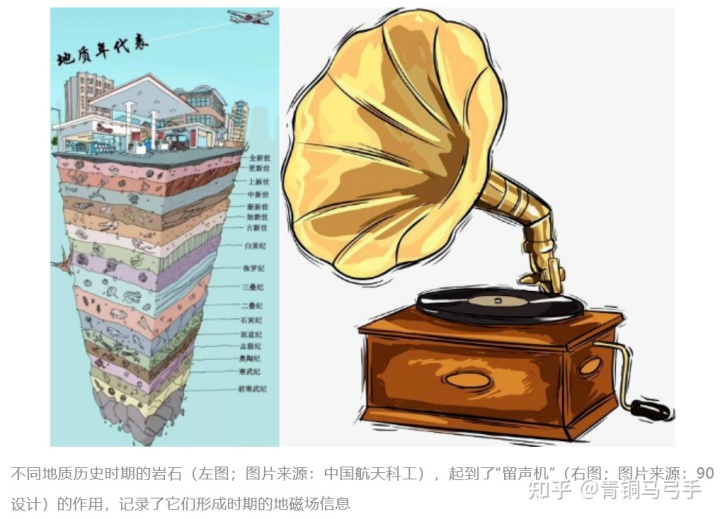

正在沈积的地层,和正在喷发的熔岩中,就有这些小磁针,它们能够记录成岩时地球磁场的方向。

完全成岩后,这些小磁针便被定格在岩石中,即使后期磁场方向发生改变,它们也很难变化。

(PS:但并非完全不能改变,流体或热动力条件下有重磁化的可能)。

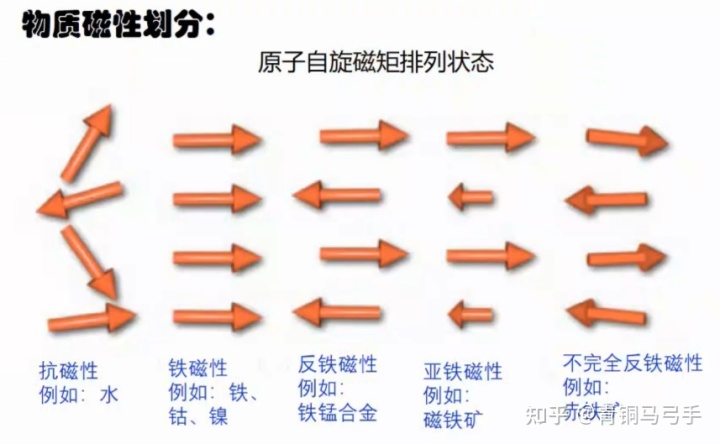

这些小磁针其实是一些磁性矿物,如下图所示,当原子自旋磁矩排列是单一方向、或是不能完全抵消的情况,便可以记录磁性(磁场强度和方向)。

常见的磁性矿物有:磁铁矿、磁赤铁矿、赤铁矿、针铁矿等。

1906 年,法国科学家 Bernard Brunhes,对年轻的熔岩流及其下伏粘土层开展古地磁研究时发现,

熔岩流之下的粘土中的剩磁方向与其上熔岩流的方向正好相反。

后来逐渐被证实,这不是局部现象,全球可对比。

也就是说,地质历史时期的古地磁极方向会发生倒转。

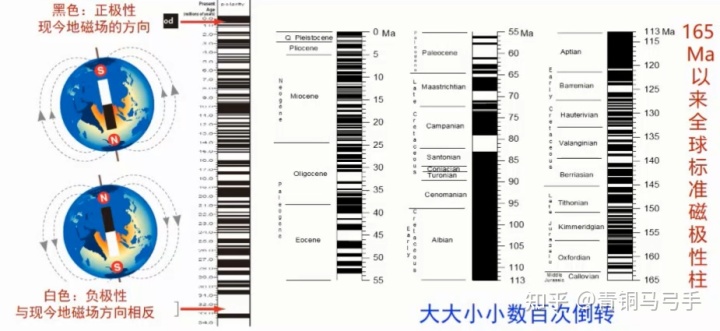

地球不同地质历史时期,都会出现沈积物和熔岩,它们忠实地记录了当时的古地磁方向。

地质学家根据地层关系,连续采集样品,进行古地磁测试,识别出成岩时的古地磁极性,并与现今的古地磁方向进行对比。

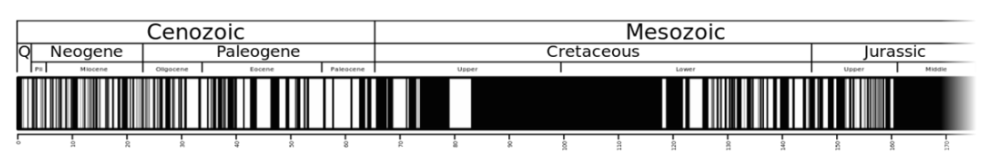

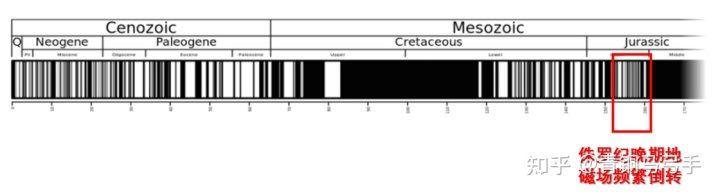

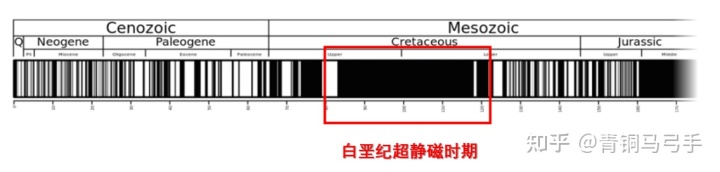

将与现今相同的古地磁极标注为黑色,相反的标注为白色。

由此,建立了全球的古地磁极性柱↓

当地质学家根据古地磁极性柱分析地层时,就好像在听一台远古的留声机讲述历史。

三、地磁倒转周期

地磁场倒转的机制不明,那倒转周期总该有个说法吧?

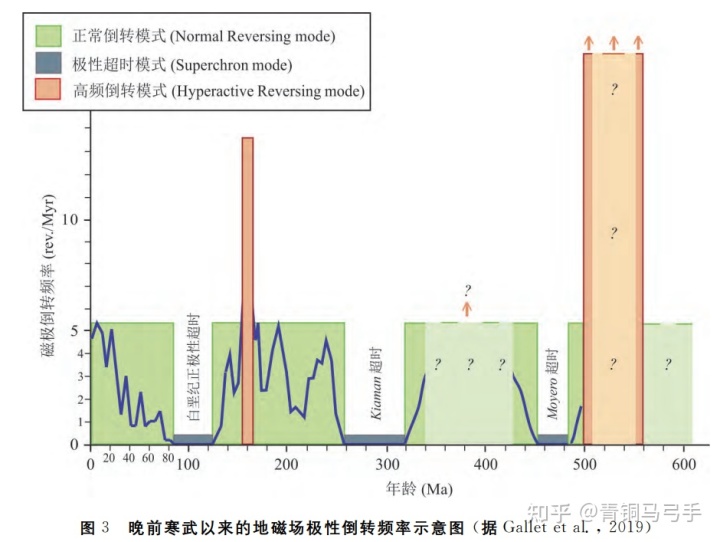

不好意思,地磁场的极性倒转是随机发生的。

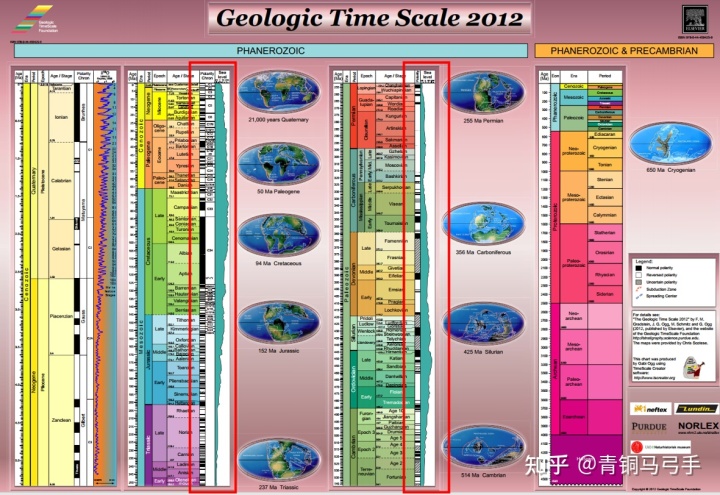

倒转频率在不同时间段也不同,相应的每个极性期的平均时限也不同。

就是这么任性。

不过,大致可以分成三种模式:

(1)高频倒转模式

极性倒转非常频繁,例如在侏罗纪晚期↓

(2)低频倒转模式

稳定的单一极性时期,称为极性超时或超静磁期。

其中,120~84Ma 之间为稳定的正极性期,称为白垩纪超静磁期。

(3)正常倒转模式

介于上述两种极端模态之间的“正常”模态。

如下:

虽然地磁倒转看似随机,但有的研究发现:

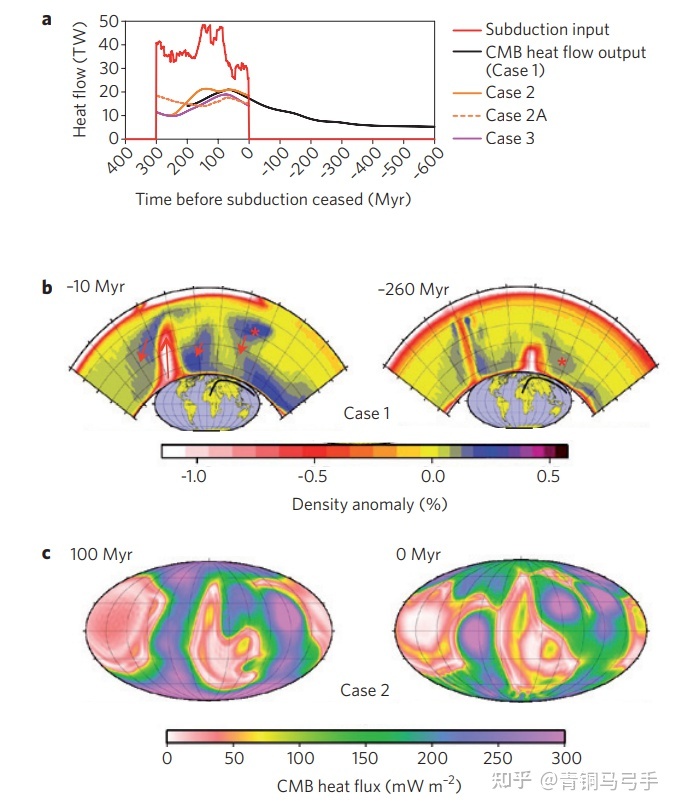

在非常长的时间尺度上,地磁倒转会受到地幔对流的控制,因为地幔对流会改变核幔边界的热流,从而影响液核的磁流体运动,进而改变磁场。

这就涉及到地磁倒转机制问题。

四、地磁倒转机制

虽然地磁倒转机制尚不可知,不过目前主流观点认为:

根据地磁发电机模型,地核中的对流可引起地磁场倒转。

地磁场的倒转频率与核幔边界的热流变化以及固态内核有关。

专业点说,就是:

地磁倒转是液核磁流体动力学过程非线性不稳定性导致的自发行为。

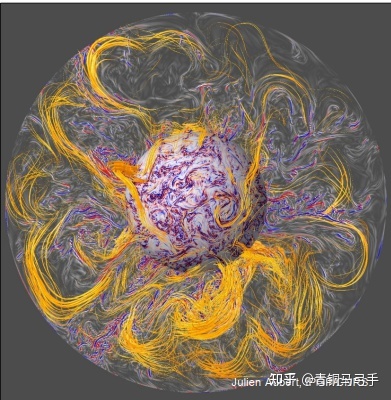

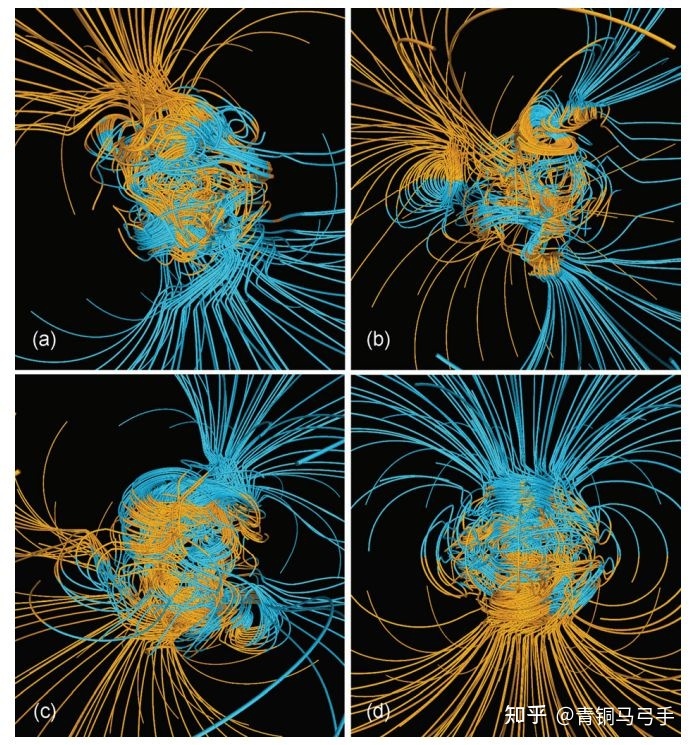

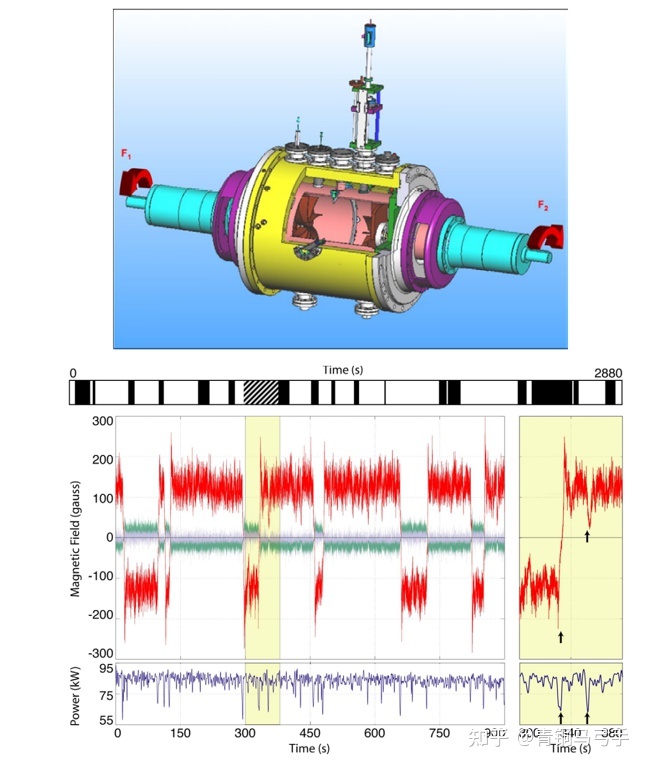

基于发电机模型,数值模拟研究展示了地磁场结构和地磁场倒转过程↓

三维、自维持发电机数值模型中,再现了磁场倒转、 西向漂移等地磁变化现象,验证了地磁倒转是在磁流体运动过程中自发产生。

模拟研究显示,地磁场倒转先发生于外核,还包括内核磁场和外核磁场之间的复杂反馈等过程。

不仅如此,对旋转容器中导电流体进行的实验也发现了这种自发的磁场倒转。

假使如上所述,地磁倒转受到地幔对流影响,那么必然应该在地质历史时期的地幔变化中有所体现。

地幔底部的 D”层对地核释放热流产生影响,进一步影响到从地核释放热流的空间分布,以及地磁场倒转频率。

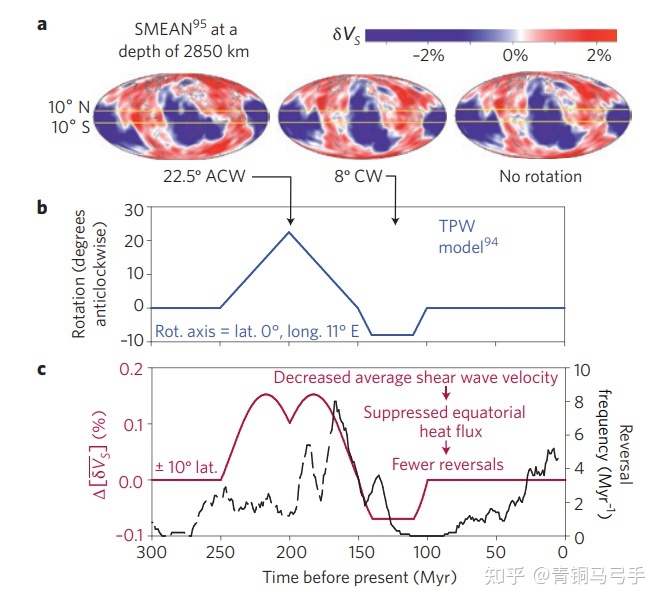

地球动力模拟研究表明,从快速极性倒转到极性长期稳定时期,可能是由全球或赤道地区的核 - 地幔边界热流的减少所触发的。

这种热流的减少,可能与地核 - 地幔边界的地幔柱产量减少有关,也可能与真极移有关,或者两者兼有。

但是,这些研究目前仍处于初级阶段,还有许多问题尚未解决。

因为,这个过程极其复杂↓

地球发电机模型由一套磁流体动力学方程组描述,包含运动方程、温度或组分方程、磁感应方程、连续性方程、状态方程以及磁场无散方程, 并配以相应的边界条件和初始条件。在这些方程中, 流体的运动速度、温度、磁场强度等变量互相耦合,科里奥利力、压力、浮力、洛伦兹力和黏滞力相互作用,表现出强烈的非线性, 理论研究十分困难。

此外,关于地磁倒转的原因还存在着一些非主流观点,其中外星体撞击假说、全球气候突变假说和雪崩假说具有代表性。

这些假说由于缺乏足够证据,或者已被证伪,尚不具有重要的科学价值。(李力刚,2016)

五、地磁倒转会发生什么?

如果按照主流的观点,认为地磁场诞生于 35 亿年前。

那么,这与地球生命的诞生时间较为吻合。

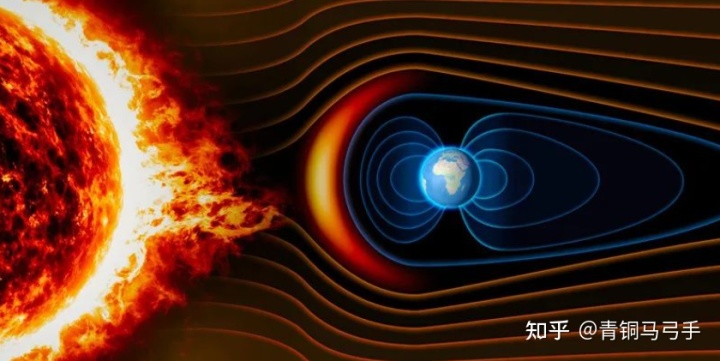

学者们普遍认为地球生命的诞生需要地磁场的保护。

地磁场就像一个无形的防护盾,庇护地球的万物生灵。

根据推测,如果真的发生极性倒转,在这个过程中,地磁场可能会先逐渐降低到零,随后再以相反的极性快速、不断增长。

也就是说,很有可能在一段时间内,地球会处于几乎没有磁场的状态。

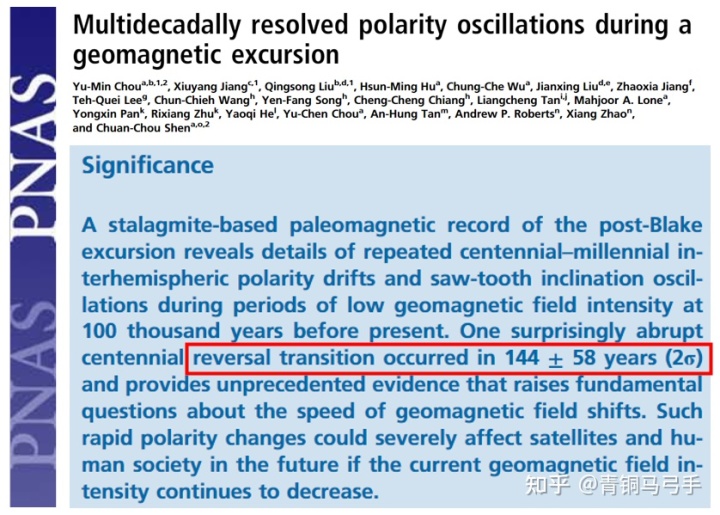

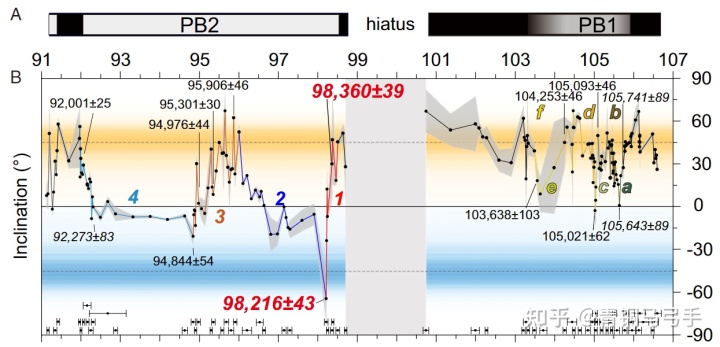

这个时间有多长,最快可能只有数百年,也就是几个世纪的时间。

地磁倒转期间,地磁场会发生减弱,对地球的保护作用减小,太阳辐射和宇宙射线等会对地球生物造成一定伤害,致命的辐射可能会增加活细胞的变异率。

举个栗子↓

大约 4 万年前,澳大利亚和欧亚大陆的哺乳动物化石记录了一次重要的大型哺乳动物灭绝事件,其中包括欧洲的尼安德特人。

在美洲和欧洲,大约在 13000 年前发生了一次大规模的哺乳动物灭绝。

这两次死亡都与地球磁场强度的最小值在同一时期,这或许意味着地球表面的紫外线通量变化影响了哺乳动物的进化。

虽然存在到达地球表面的紫外线、磁场强度和哺乳动物进化事件之间的可能联系。

但是,地磁倒转也并不一定就意味着生物大灭绝。

站在地质历史的角度,地磁倒转较为频繁,地磁倒转可能影响生物进化,但并非生物灭绝的决定性因素。

例如,虽然有的研究人员将磁极倒转与尼安德特人在大约四万年前的灭绝建立了联系,但显然人类的祖先——智人却很好地生存了下来。

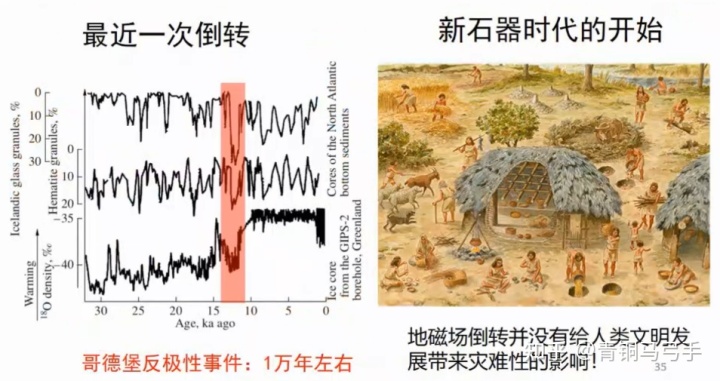

此外,距离人类最近的一次极性倒转大概是一万年左右,与新石器时代开始的时间对应。

这次地磁极性倒转事件,显然并未导致人类祖先的灭亡。

六、即将发生地磁倒转吗?

地磁倒转虽然不一定会造成生物大灭绝,但是对人类的生产生活还是会造成极大的破坏。

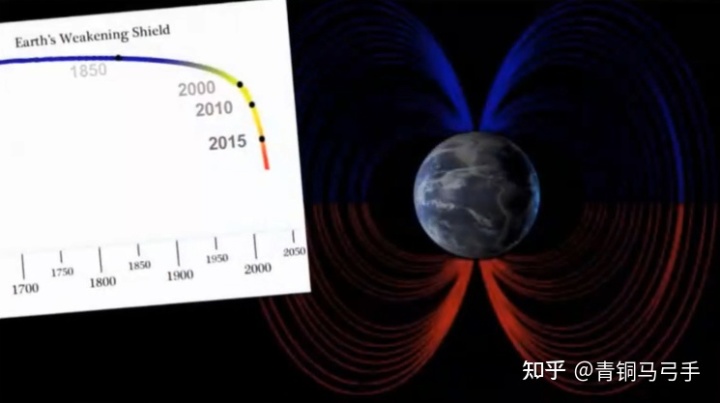

已有的观测发现,地磁场强度正在持续减弱,尤其是 2000 年之后。

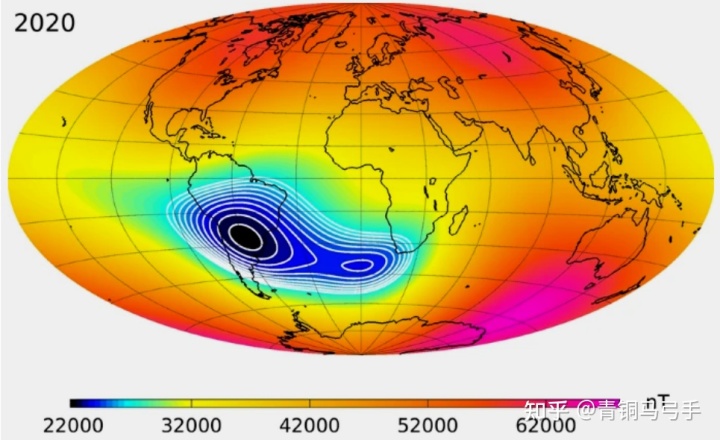

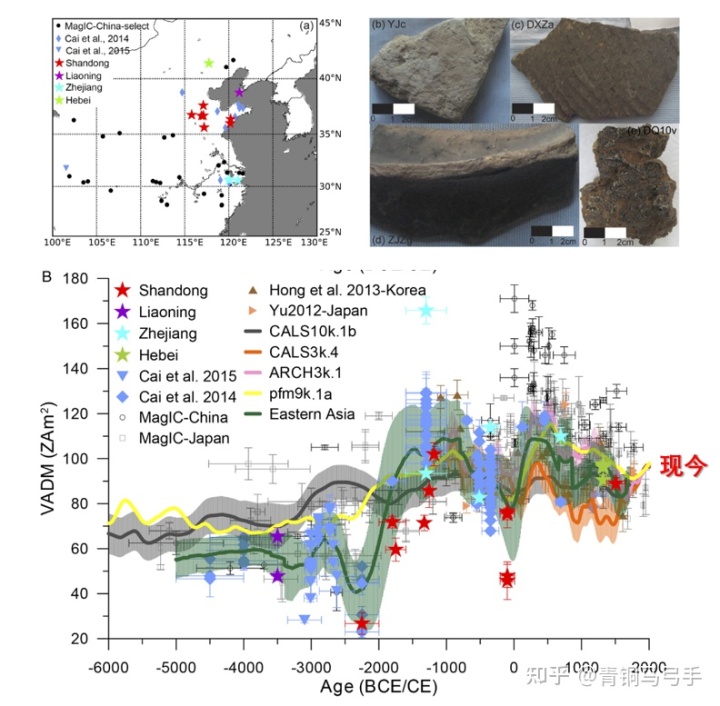

尤其是在南大西洋附近,出现了一片磁场异常微弱的区域,并且日益扩大。

这是全球地磁最弱的一片区域,也被称为南大西洋异常区。

这片磁异常区域已经造成了不少卫星故障。

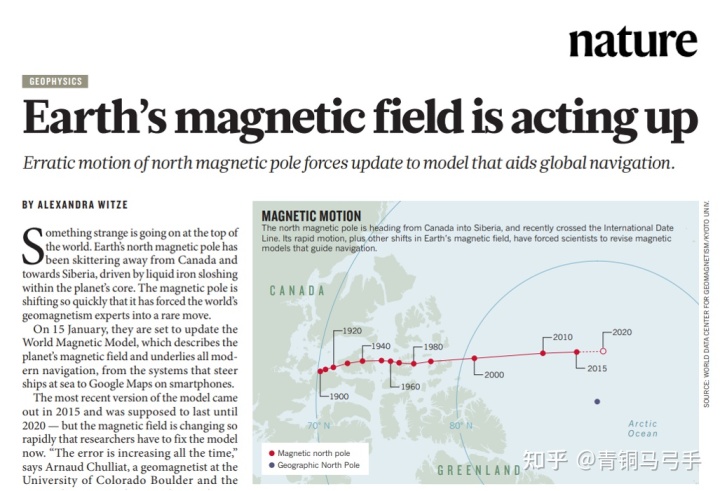

2019 年,Nature 杂志的一篇文章,认为地磁场在“耍脾气”。

从 1980 年开始,地磁北极移动速度加快,以大约 55 公里 / 年的速度从加拿大向西伯利亚移动,2001 年进入北冰洋,2018 年已越过国际日期变更线进入东半球,目前还在径直向西伯利亚运动。

这导致,不得不提前更新世界地磁模型,以确保出入北极圈附近的船只、飞机和潜艇导航无误。

由此可见:

地磁场强度在减弱、地磁极在快速移动。

那么,这些是否意味着地磁场真的要发生倒转了呢?

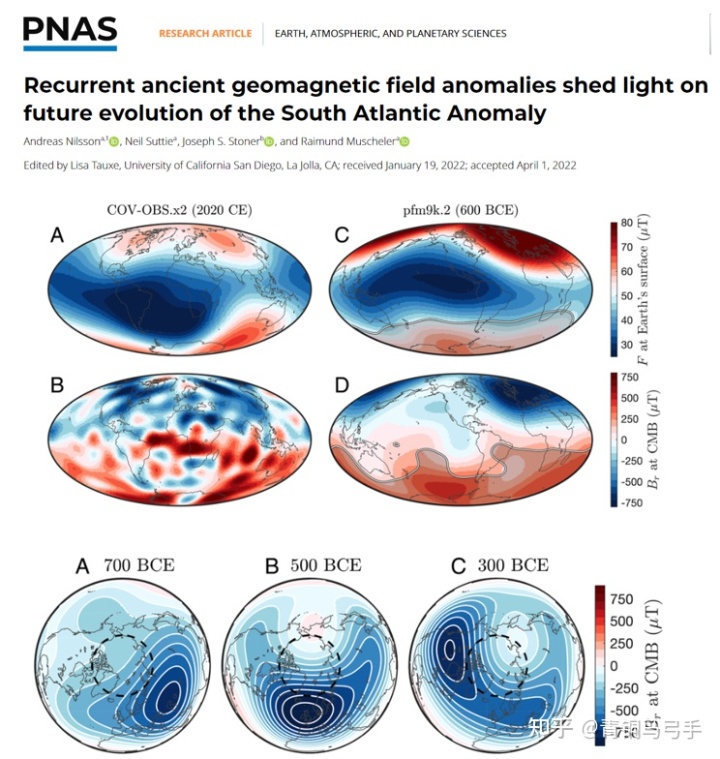

首先,地磁场的强度本身就是波动的,而且现今的磁场强度并不低。

虽然磁场强度在降低,但却远远达不到地磁倒转的程度↓

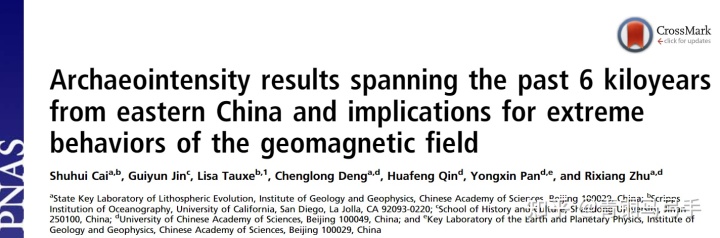

此外,2022 年最新的研究文章,通过重建过去 9000 年的全球磁场,研究发现:

像南大西洋上的磁异常现象,可能在地质历史上反复出现,它们与地磁场强度的相应变化有关。

并且认为,南大西洋异常区可能会在未来 300 年内消失。

地球在近期似乎也不会走向极性倒转。

所以,无需过多担心。

总结:

地磁场近似一个地心轴向偶极子场,相当位于地心且与地球旋转轴重合的条形磁铁产生的磁场;

地磁场大概诞生于 35 亿年前,与地球生命伊始时间接近;

目前主流观点认为地磁场的形成机制为发动机模式,是液核磁流体动力学过程非线性不稳定性导致的自发行为;

地磁场极性倒转在地质历史时期频繁出现,没有明确的规律可循;

地磁倒转期间,地磁场会发生减弱,对地球的保护作用减小,太阳辐射和宇宙射线等会对地球生物造成一定伤害,但不一定会造成生物灭绝。

虽然地球近期出现地磁场强度在减弱、地磁极在快速移动等现象,但在地质历史时期属于正常波动,近期应该不会出现地磁场倒转。

总之,地磁场的产生和地磁场倒转机制,都是亟待解决的前沿科学问题,目前尚无定论,让我们向未来要答案吧。

插一句,有一些科普书,用磁极倒转解释螃蟹为什么横着走。

他们认为,是因为地磁场来回倒转,螃蟹找不到方向,索性就横着走了。

大家不必当真,我也咨询过一些古地磁老师,这种解释没有科学依据,大洋里有很多螃蟹可以敏感地感应磁场变化。它们横着走,应该是自然选择的结果。

所以,螃蟹横着走不是地磁场倒转所致,人家也许就是“有钳任性”而已。

参考文献:

Berhanu, M; Monchaux, R; Fauve, S; Mordant, N; Pétrélis, F; Chiffaudel, A; Daviaud, F; Dubrulle, B; Marié, L; Ravelet, F; Bourgoin, M; Odier, Ph; Pinton, J.-F; Volk, R (2007). Magnetic field reversals in an experimental turbulent dynamo. Europhysics Letters (EPL), 77(5), 59001–.doi:10.1209/0295-5075/77/59001

Biggin A J, Hounslow M, Domeier M. Subduction flux modulates the geomagnetic polarity reversal rate[C]//AGU Fall Meeting Abstracts. 2018, 2018: DI14A-08.

Biggin A J, Steinberger B, Aubert J, et al. Erratum: Possible links between long-term geomagnetic variations and whole-mantle convection processes[J]. Nature Geoscience, 2012, 5(9): 674-674.

Channell J E T, Vigliotti L. The role of geomagnetic field intensity in late quaternary evolution of humans and large mammals[J]. Reviews of Geophysics, 2019, 57(3): 709-738.

Chou Y M, Jiang X, Liu Q, et al. Multidecadally resolved polarity oscillations during a geomagnetic excursion[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018, 115(36): 8913-8918.

Gubbins D, Bloxham J. Morphology of the geomagnetic field and implications for the geodynamo. Nature, 1987, 325: 509–511

Glatzmaier G A, Roberts P H. A three-dimensional convective dynamo solution with rotating and finitely conducting inner core and mantle. Phys Earth Planet Int, 1995, 91: 63–75

Hounslow M W, Domeier M, Biggin A J. Subduction flux modulates the geomagnetic polarity reversal rate[J]. Tectonophysics, 2018, 742: 34-49.

Nilsson A, Suttie N, Stoner J S, et al. Recurrent ancient geomagnetic field anomalies shed light on future evolution of the South Atlantic Anomaly[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2022, 119(24): e2200749119.

Shuhui, Cai, Guiyun, et al. Archaeointensity results spanning the past 6 kiloyears from eastern China and implications for extreme behaviors of the geomagneticfield[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2017.

Witze A. Earth's magnetic field is acting up and geologists don't know why[J]. Nature, 2019, 565(7738): 143-145.

https://mp.weixin.qq.com/s/N74L29UGt95SajgMT7hwTA

https://mp.weixin.qq.com/s/wqqzVyr33_X0AFeaJzYovQ

https://mp.weixin.qq.com/s/1S1OTC1bsPu8ue-ej8G8wA

姜兆霞,2022,磁性的奥秘,科普视频.

思羽.尼安德特人的灭亡或与地球磁极逆转有关[J].世界科学,2021(04):22-23.

朱日祥,潘永信,邓成龙.地磁场与生物的磁效应[J].科技导报,2006(08):5-7.

李力刚. 地磁倒转的原因是什么?[J]. 科学通报, 2016 (13): 1395-1400.

李永祥,刘欣宇.古地磁场研究:挑战与机遇[J]. 地质学报, 2021, 95(01): 6474. DOI: 10.19762/j.cnki.dizhixuebao.2021015.

狗仔卡

狗仔卡 发表于 2022-6-24 12:19 PM

发表于 2022-6-24 12:19 PM

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡