所有这些切身的体验都使我意识到,正是这种不为宏大叙事所关注的日常生活的空间和实践,在人们实际的生命中发挥着不可替代的作用。

大家好,我叫林峥,是一位文学研究者。

很长一段时间我都在做中国公园相关的研究,经常有人问我:为什么你要研究公园呢?

我想先从《让我们荡起双桨》这首歌说起。这首歌是1955年电影《祖国的花朵》的主题曲,歌词中“美丽的白塔”和“绿树红墙”就是北海公园的景观。

▲ 《祖国的花朵》截图

我们这一代80后可能都有类似的经验。小学的时候,学校会组织我们去公园春游、秋游,回来还要写作文。其实这个传统就是五十年代流传下来的,它背后有很深刻的意义。

在今天,公园是我们每个人都习以为常的公共空间。但是在一百多年前的中国,它却是全新的舶来品,被当作最现代的西方都市文明的象征引进来。

| 中国最早的公园长什么样?|

今天北京地铁有个“动物园站”,当时叫做“万牲园”,它就是现代中国人自己建造的第一个公园。晚清的时候万牲园是非常“洋气”的,引入了大量异域风情的建筑和现代设施。比如其中的来远楼,第三层有一个旋转式的楼梯,里面设有番菜馆,也就是西餐厅。

▲ 来远楼

万牲园里的咖啡馆叫“西洋茶馆”,是一个新式的玻璃厅,一共有800扇玻璃窗。

▲ 西洋茶馆

有位士大夫就写道:一盏噶飞消宿食,胜游疑到大西洋。这句诗的意思就是,一杯咖啡下肚,一瞬间好像来到了西方一样。晚清的中国人正是通过这些带有仪式感的体验,去领略公园背后所代表的西方文明。

| 万牲园为什么这么“洋气”呢?|

清末新政,清政府派了五位大臣出洋考察西方的“导民善法”,他们回来报告了四件事,分别是博物馆、图书馆、公园和万牲园。这四个新鲜事物在中国付诸实践时,都被统摄在公园的脉络里。

公园其实是19世纪中期西方为了应对工业革命带来的城市问题而发明的产物。当时,公园是现代市政规划的中心,被视为“都市之肺”,可以从物质和精神的双重层面净化都市居民的身心。比如在巴黎,市长奥斯曼就开设了大量的公园绿地以及林荫大道,以至有人评价说,绿化对奥斯曼而言是一项政治。在美国,“公园之父“奥姆斯特德认为,公园是社会道德改革的利器,可以控制犯罪,纽约的中央公园就是他的杰作。

▲ 巴黎林荫大道

因此,公园从诞生之初就承担了教化的功能,这就和清末民初的启蒙价值观不谋而合。在启蒙者眼中,公园可以培养不同于“东亚病夫”的身心健康的中国国民。梁启超甚至提出说:一日不到公园,则精神浑浊,理想污下。

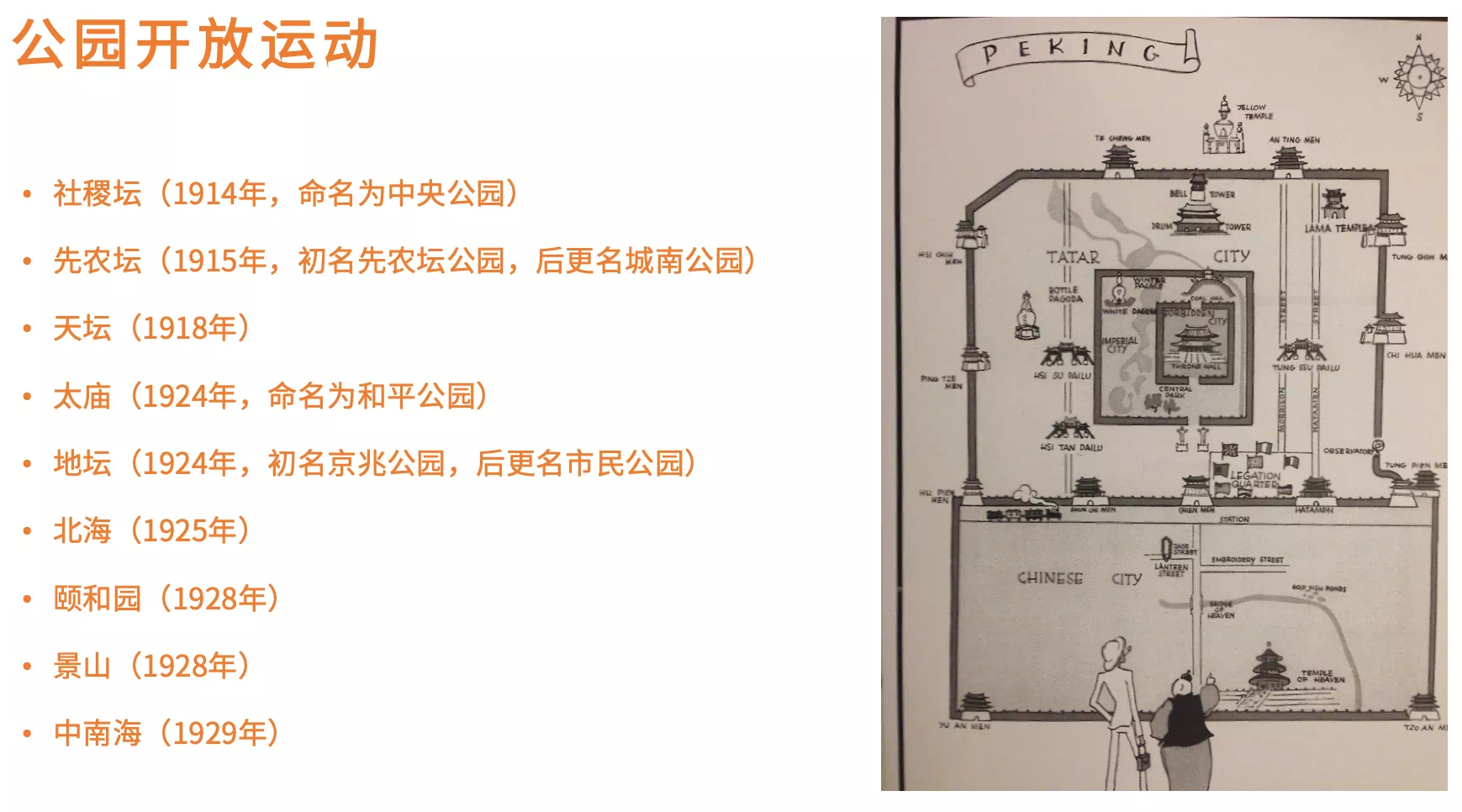

民国进一步延续了清政府的思路,发起一系列公园开放运动,把很多清朝的皇家园林都改造成为公园,向公众开放。

既然公园承担了启蒙的使命,什么设施能进入公园,什么不能进入,都经过很审慎的选择。比如,北京大部分公园都设有公共图书馆、讲演厅、陈列所、博物馆、音乐堂,还有公共体育场,德智体美育全包括。

▲ 北海首届化妆溜冰大会,有人打扮成老北京铜锅的样子,有人打扮成白菜。

和上海租界区另起炉灶的西式公园不同,北京的公园是在清朝皇家园林的基础上建立起来的,所以风景情致完全是中式的,但是内在精神又是极其现代的。

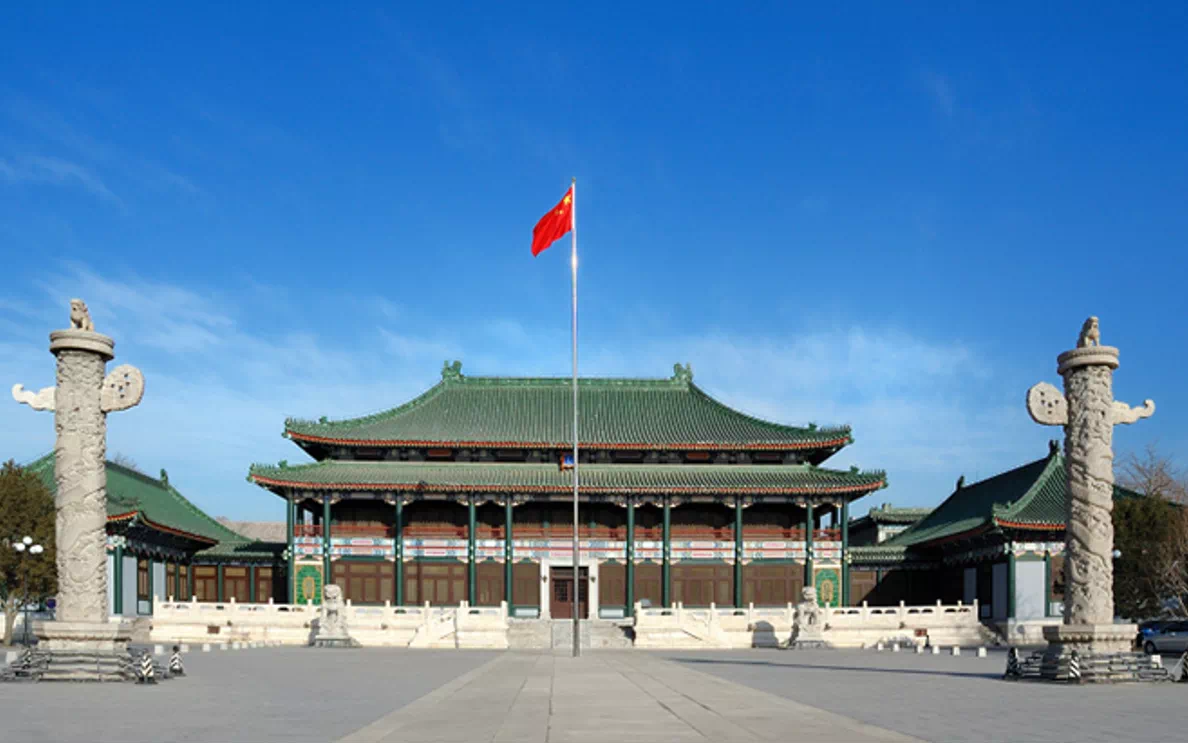

比如北海的国立北平图书馆,根据当时的学生回忆,图书馆外部完全是宫殿式的,但内部完全是西式的,比大洋彼岸的美国国会图书馆来说毫不逊色。

▲ 原国立北平图书馆(现国家图书馆古籍部)

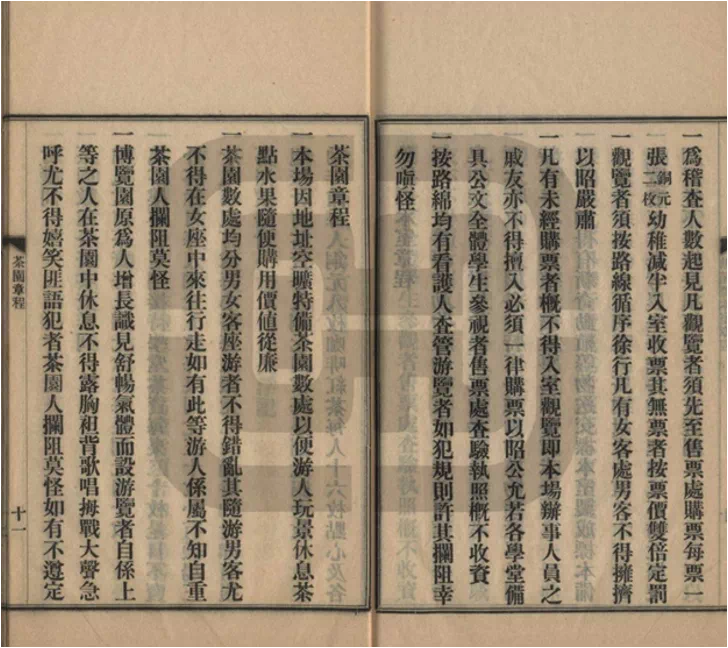

除了引入大量的现代设施,公园还制定了非常详细的规范,事无巨细地教导公民如何得体地使用这些公园空间。比如,不可以大声喧哗、不可以赤身裸体、不可以向动物投喂食物、也不可以攀折花草树木。

▲ 逛公园的行为规范

传统中国是缺乏公共空间的概念的,因此也缺乏与之相应的在公共空间中适宜的举止规范,也就是所谓的“公德”。从万牲园开始,公园就承担了这种培养公民道德的责任。

当时北京还有一种非常独特的娱乐空间,就是南城的游艺园,以新世界和城南游艺园为代表。这是从上海引进来的一种综合性娱乐空间,象征了一种尚未被现代公园理论驯化的公共游览地。

▲ 新世界的形状有点像一艘轮船

新世界的设施和公园里精英的、启蒙的功能不一样,它设有女戏场、说书场、杂耍场,都是面向平民趣味的,而餐厅里卖的最好的是牛肉面。

城南游艺园的氛围也是混乱、嘈杂的。茶房有个绝技,把热毛巾从一楼扔到二楼,如果扔中了,大家就一片叫好声,根本不管台上还在表演。

所以,除了个别对于平民趣味非常体贴的作家,比如老舍、张恨水、林海音,很多新文化人是不太看得上南城游艺园的。可以看出来,不同的娱乐空间折射了不同的文化趣味,我们在今天其实可以反思,这种文化趣味真的有高下之别吗?

但也正是由于城南游艺园投合了平民的趣味,所以在《觉醒年代》里面有一幕——五四运动的领袖陈独秀和李大钊想发《北京市民宣言》的传单,就选在了新世界和城南游艺园,因为这里容纳了更广大意义上的“市民”。

逛公园的N种方式

那当时的人们是怎么逛公园的呢?

| 谈恋爱 |

首先可以谈恋爱。

传统中国女性是大门不出二门不迈的,比如《牡丹亭》里的杜丽娘,长到16岁都不知道自己家里有一个后花园。从万牲园开始,公园向男女一律开放,还设有巡警来维系风化,这就为女性提供了一处相对安全和友好的空间。

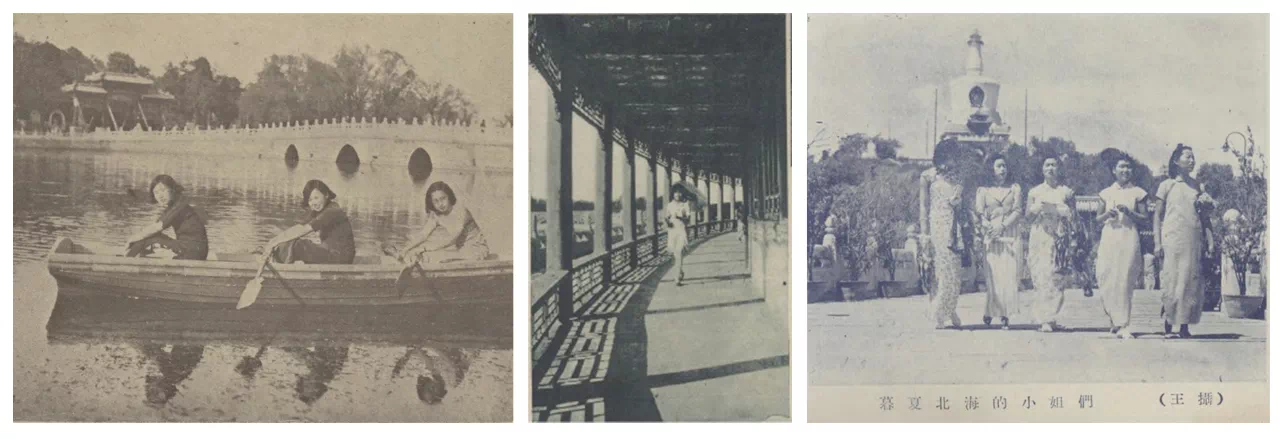

而公园所象征的启蒙价值观,也和当时五四提倡的新女性形象不谋而合,尤其是剪发的女学生就成了公园中一道独特的风景,也是作家和艺术家喜欢去表现的对象。

与此同时,在五四的大背景下,青年男女想要打破包办婚姻的束缚,希望社交公开、婚恋自由。公园这种既开放又私密的特质,使得异性能够光明正大地交往,又保留了一定私人空间,就成为了约会的最佳场所。所以在当时的新文学作品当中,凡是跟恋爱有关的场景大多发生在公园。

但也正是因为公园当中女性多,就出现了一类特别的群体叫做“拆白党”,其实就是骚扰和引诱女性的小流氓。但这种有关公园的负面形象新文学是不写的,面向平民趣味的通俗文学就会写。

在张恨水的小说《啼笑姻缘》里,男主人公跟三个不同气质和身份的女性约会,就选择了北京三个不同等级和区域的公园。和天桥鼓书艺人约会时,就选在城南的先农坛,因为那里离天桥比较近;和卖艺的侠女约会就去下层百姓非常喜欢的什刹海;和财政总长的女儿约会就去非常高雅的北海公园。张恨水的小说主要面向外地读者,他是通过这种方式带读者探索北京不同的城市空间。

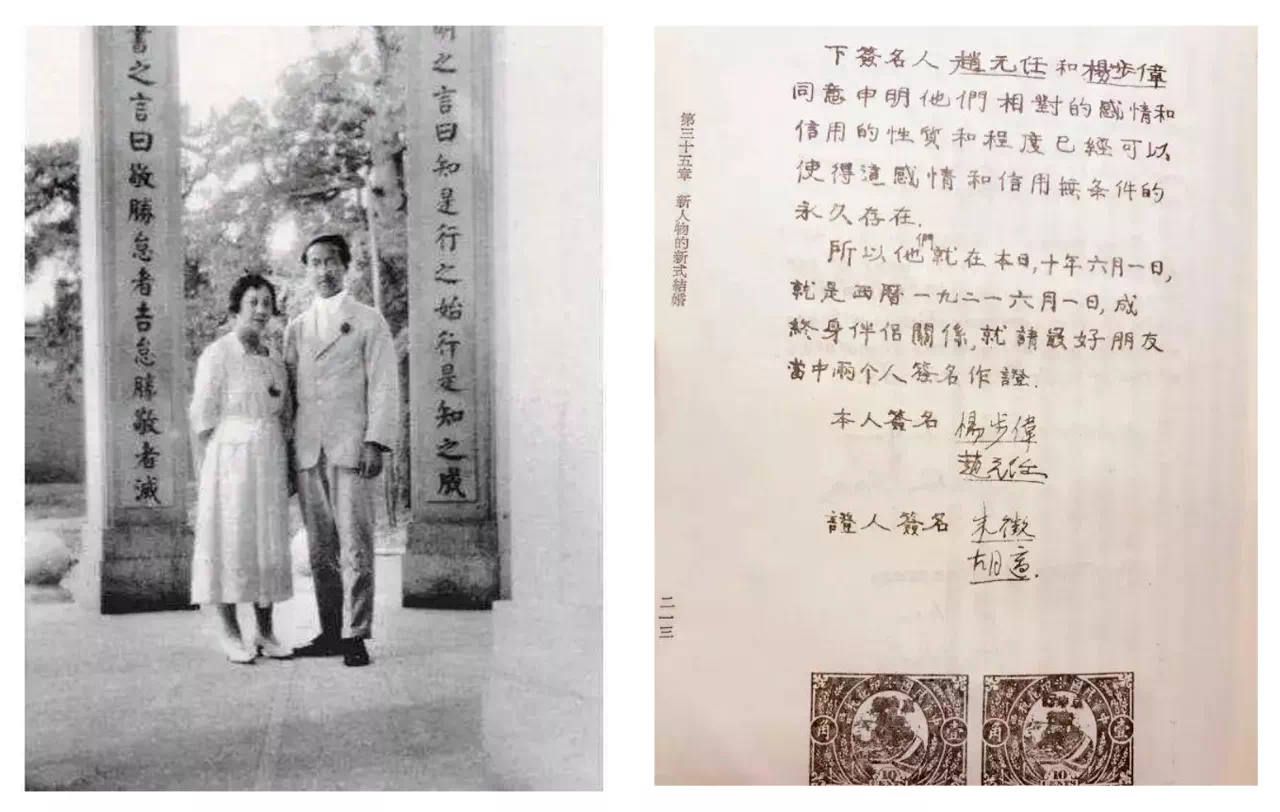

民国时候,很多新文化人的新式婚礼也选在公园举行。比如清华国学院四大导师之一赵元任和他的夫人杨步伟的婚礼就是在公园。他们的定情约会在中央公园,结婚的时候就在中央公园照一张合影,把它寄给所有的亲朋好友,就算是婚礼了。

这在当时来说是一个石破天惊的创举,所以第二天《晨报》就以《新人物之新式婚礼》为标题报道了这则婚礼。他们有一位在美国的天文学家朋友,收到他们的结婚通知书以后,把它钉在天文台的布告栏上,告诉他的同事:“1921年6月1日下午3点钟在东经120度发生了一个天文现象”——就是指他们结婚。

| 公共生活 |

公园也为五四的新知识分子们提供了一处公共交往的空间,最终促成了现代文学、文化和政治思潮的发生。

中国的士大夫素有园林雅集的传统,但是园林雅集和五四社团在公园中的集会还是有质的区别的。这种区别正如康白情所说——

踏青是古人的滥调。古人踏青要做诗;我们却只说话,却只作玩……

我们想藉这点工夫,商量三个问题:我们的人生应该怎么样?我们的社会会要怎么样?处在这个社会里,我们的途径应该怎么样?

现代社团的集会更强调在公共领域去实践一种公共生活,从而探索中国的文化乃至政治如何改革。当时,几个重要的文学社团、政治社团都定期在中央公园聚会。

▲ 少年中国学会 陶然亭岳云别墅成立周年纪念合影

最重要的政治社团少年中国学会就提倡——现代社团需要社交的修养和团体的训练,北京充裕的公园就为他们团体的训练提供了场所。

而且不同空间的公园分工也不一样。比如在社团早期的时候,他们会选择市中心的中央公园,等到社团的政治色彩越来越浓郁,他们就会选择相对偏僻的陶然亭。陶然亭在明清两代是士大夫郊游的胜地,但是随着宣南士乡没落,它也没落了,正因为如此,它才被革命者选中,成为他们秘密集会的基地。

李大钊和周恩来曾在陶然亭举行五团体联席会议,这个会议就象征着五四学生社团从最初的单打独斗到共同进退,一起去联手推动社会的改革,乃至一个新的政党,甚至一个新的国家的诞生。

▲ 李大钊、周恩来等在陶然亭北厅的五团体联席会议

也正是因为陶然亭和早期共产党人的渊源,使得它成为新中国建国后建立的第一个新公园。而且陶然亭跟民国这些公园很不一样,它是由人民群众在短短的170天内迅速地修缮完成的,“新旧社会两重天”。对陶然亭的改造工作也淡化了士人文化的痕迹,着重凸显它作为革命纪念地的身份。

| 闲逛 |

除此之外,去公园还可以闲逛,比如社交达人胡适。根据胡适1920年到1924年的日记,我们可以看到他频繁地出入公园,除了参加一些社团活动、文学活动外,也有和朋友聚会,去中央公园的来今雨轩、长美轩吃吃饭,喝喝茶。一时兴起还会去行健会打个球,半夜才回家。

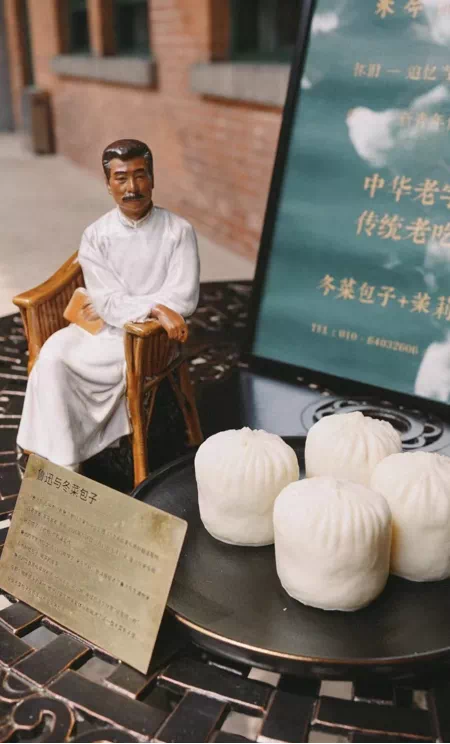

鲁迅则喜欢来今雨轩的冬菜包子。根据他的学生许钦文回忆,有一次鲁迅带许钦文去来今雨轩喝茶,点了一盘热气腾腾的包子,推到许钦文面前说,钦文,这里的包子可以吃,我一个就够了,剩下的你包办吧。这真是来自导师非常沉重的爱啊。

我觉得鲁迅确实是一个包子控,除了来今雨轩的冬菜包以外,他还很喜欢长美轩的火腿包子,在他1924年的日记里头就记载说:往中央公园小步买火腿包子卅枚而归。一下手就买30枚,足见包子的美味。

如果说鲁迅和胡适是文化精英的代表,那沈从文就是一个刚从湘西来到北京的无业失学北漂男青年。

沈从文当时住在沙滩附近的公寓,名叫“窄而霉小斋”——又狭窄又潮湿,冬天的时候甚至生不起炉火。北海公园成了他可以去活动、取暖、汲取知识,甚至在精神上提供庇佑的空间。

到北海去,就成了他每日的功课,也成了他一篇小说的题目。北海公园是1925年8月1日开放的,他的《到北海去》8月15日就发表了,足见沈从文对北海公园高度的关注和兴趣。

在另外一篇自传体小说《老实人》里,沈从文让男主人公自宽君一路尾随着两个漂亮女学生——其实是他的两个女读者——最后被公园的巡警当作拆白党给抓了起来。

我把沈从文描写的路线图复原了出来,绕了北海整整一圈。如果你们走过的话,真的是非常大的一圈,很累的。

▲ 感兴趣的朋友可以跟着沈从文的线路逛一逛北海

自宽君去北海除了看人,还有一个很重要的事情就是去北海的图书馆看书,这也是沈从文的夫子自道。对于他这样一个没有受过高等教育的边缘知识青年来说,去公共图书馆自学的经历为他日后成长为一个新文学家打下了最初的基础。

五四以后,北海所在的内城中心崛起为新文化的中心,五四运动下成长起来的一代新青年也已经成熟。新文化运动的发源地北京大学当时就在这里,北大校长蔡元培是“美育”理念的提倡者,北海可以说是实现了蔡元培的美育理念。

比如梁启超在担任清华国学院的导师期间,每年都会带学生来北海夏游,同时还会在自己创设的松坡图书馆请名师来给这些学生讲学。这背后是梁启超教育理念的一种体现,他希望在课堂外,结合中国传统的书院制度以及西方college制度,通过师生之间的言传身教来弥补现代教育的弊病。

▲ 梁启超、张君劢与清华国学院学生在北海松坡图书馆

北海之游也给学生们留下了非常深刻的印象,有一种“暮春时节,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的境界。

沈从文作为一个深受北海的美育氛围滋养出来的文学青年,到了1930年代变成京派文学的领袖、开始主编《大公报》文艺副刊以后,他又重新回到北海,在这里和青年的作家一起办组稿会,营造一个相对平等的对话空间。北海也就成为了代际之间薪火相传的基地。

所以,具有乌托邦色彩的北海和狂飙浪漫的五四学生确实具有类比性。

就像沈从文的小说《老实人》当中,那两位被自宽君跟踪的女学生,其实代表着知识与美,与她们气质契合的北海一起,象征了自宽君所渴望进入但是最终被拒绝的现代都市空间和文化秩序。

▲ 新青年、新女性与新文学

也就是说北海并不是每一个人的乌托邦,它的消费水平和格调决定了它是一个隔绝了阶级和时代的乌托邦。随着时代危机加剧,这种矛盾就会愈发地剧烈。