06.

电影最后的段落,最为锥心刺骨。

一天,姐姐和弟弟上街买菜。突然间,姐姐看到街边站着一个眼熟的男人。原来那就是当初她爱慕的那个男伞兵。但被时间的洪流冲刷后,这个男伞兵不知为什么已经回到了这个小城,成了一个胡子拉碴的男人。

他在路边嚼着包子,一副邋遢、俗气的样子,丝毫没有了当年的熠熠闪光。

拧巴了多少年的姐姐,上前打招呼。

她说,我知道你会永远爱我。

可男伞兵却一脸懵逼地问:

姐姐佯装若无其事地回到弟弟身边,依然倔强地说着:

而镜头那一边,曾经无限闪光的男伞兵,已经成了一个平常的丈夫、父亲。他老婆居然就是当年那个胖姑娘的姐姐。妻子拿着一捆卫生纸、一口锅,孩子坐在自行车上。妻子眉头紧锁,带着几分不耐烦的厌弃,把一堆东西丢进他怀里。

这个曾被姐姐寄予了无限闪光和魔力的形象,最后也不过沦为了凡人。

在路边挑西红柿时,姐姐终于忍不住哭了起来,哭得无比伤心、绝望:

身边的弟弟,专心挑菜。

风轻云淡,仿佛什么也没看见。

在整部电影里,这是极为残忍的一幕。它似乎在告诉观众两层意思:

其一,哪怕是你们曾经仰望过的理想,最后恐怕也有可能沦落为庸常;其二,那些被你们仰望过的理想,真的有那么光辉灿烂吗?难道那不是你们曾在年少时,主观上附加了太多的光环,而它本质上也不过是一种平凡吗?

多少人一生,就像青年军官盖茨比一样,倾力追寻和守望对岸的绿灯,可是等到他触摸到这盏绿灯,近距离地看清这盏绿灯时,才发觉那背后站着的不过是一个庸俗、自私的女人。人们习惯在一个美梦上,叠加太多超越它本身价值的幻觉。多年后,你会发现他也不过是个在路边吃包子的男人。

这也是为什么李樯说,他的喜悦已经在通往喜悦的路上蒸发了。

“你曾经特别梦寐以求想完成一个东西,可你发现,当它终于实现后,并没有带给你原先想象的那种巨大的满足和喜悦,不足以给你任何慰藉。”

电影《孔雀》上映后,对于姐姐理想的失落、哥哥现实主义的胜利和弟弟厌世的描画,对于这三种不同观念的对比,有两派截然不同的意见。

一种,是艾未未说的足够真实,电影没有刻意去拯救任何一个人,精准地反映了时代里个体精神上的困境;另一种,是张越说的遗憾,她觉得电影确实好,但到最后,也没能给观众一种力量和希望,没能给她一种得救的光芒。

实际上,李樯写三姐弟,正是想让人们换一个角度看待人生和命运。

「多少人,被困在了小城里」

确实,电影里,姐姐一生执拗于理想和浪漫,最后却只落得离婚,在路边哭泣,想得到关注和欣赏的弟弟,变成了一个苍老、出世的灵魂,电影里每个积极向上的人,无论是跳伞男兵,还是被哥哥暗恋的厂花,最后都没得到一种光辉灿烂的生活,整个故事看下来,给人一种灰沉、无望的气息。

从这个角度看,电影似乎只是在揭示人生的残酷,讲述所有庸常的无奈、难以排遣的苦痛。但对于经历过理想动荡,最后怀揣着一颗绝望之心回到安阳的李樯而言,对描写这一种人生,他却称之为“歌颂”。

李樯说,《孔雀》里每个人,都经历了动荡不安,最后,他们确实没能灿烂地开屏,但他们每个人还是带着那些遗憾、失落,坚韧地活下去了。从这个角度讲,你不能否定他们。他们学会了跟生活和解。

“我走在街上,常被那么多普通人感动。他们生活都不易,都要为生活奔波、为子女奔波、为金钱奔波,但有几个人畏手畏脚了?没有,不都是勇往直前地往前走吗?我这个片子最后并不是绝望,我觉得是真正的绚烂归于平淡。”

在李樯看来,许多人年轻时,都会像姐姐一样执拗、不甘,拒绝低头,可总有一天,你会变得平和,你会发现,人生不是只有璀璨、荣光,人也不是只能去做英雄才有意义的,你愿意接受平凡,愿意跟命运和解,这同样是人生的一种可能。从这个层面来讲,你的生命,是越活越广阔的。

这又何尝不值得去赞美呢?

当然,广阔并不是自甘沦落的借口。

所以,李樯并不赞成像弟弟那样厌世而为,也不希望人们总像姐姐一样拧巴,永远带着对现实的不甘和愤恨,写完《孔雀》时,他说:

“我更希望像哥哥一样,懂得跟现实周旋。”

「开屏很美,可转过来就是屁眼儿」

07.

关于“我们如何与平淡的日常相处”这件事,今年过年那篇「献给新的一年」里面,我已经谈过一次。在此,可以再言简意赅地谈一次。

就像曾经的李樯,人们在年轻时,有许多超越庸常和平凡的渴望。谁都不想被日复一日的平淡束缚,想飞、想浪漫,想熠熠闪光。但随着年月推移,囿于能力、天赋、时势、风口和命运的左右,并不是谁能都成为幸运儿。

到最后,绝大多数人,很可能成为一个回到老家写了剧本却没被拍成任何电影的李樯,然后淹没在人潮里,平平淡淡地过完这一生。

即便如此,我想,哪怕是这样平淡的一生,也并非不值得去过。千百年来,似乎只有英雄史诗才被流传。但深入日常肌理,解决一个又一个现实的困惑,在成年人的世界里打拼后,你会发现,那些奔波在路上的普通人,那些在人潮中没有名望的人,一样有他们的闪光,自有其价值所在。

人在年轻时,总会陷于有朝一日沦落为大多数的恐惧。可实际上,在平凡的日常里,同样有生命的意义和宝贵,全看我们能否找到它。

我们不能总是歌颂伟大,而贬低了平凡。

「有多少人,都像姐姐」

关于这样的人生价值视角,我不禁想起一部纪录片,叫《寻找小糖人》。

纪录片的主人公罗德里格斯,曾是一名摇滚歌手。年轻时混迹酒馆,写歌创作,渴望得到唱片公司的赏识。后来他好不容易签下合约,录制唱片,却只卖出了不到十张。心灰意冷的罗德里格斯,只好放弃理想,离开音乐。

可他没想到,一个偶然的机会,他的唱片被人带到南非,与南非种族隔离时期的革命风潮碰撞出火花。他的歌词、旋律,一下子激起无数南非青年的崇拜。他的唱片被疯狂盗版。无数年轻人学习他创作,把他当成神一样顶礼膜拜。南非甚至出现许多传说,说他为了音乐,把自己烧死在舞台上。

各种英雄主义的壮举、光环,统统围绕着他。他成了一个国家的时代偶像。

而远在美国的罗德里格斯,对此一无所知。

直到后来,南非方面开始寻找他的下落。找来找去发现,原来他没死!

在放弃理想后,罗德里格斯成为了一名普普通通的蓝领工人。虽然理想没实现,但他也没有沉沦在痛苦中。他努力养育子女、帮助穷人、默默写歌自娱,他竭尽所能给了子女最好的教育,给予了周围人最多的帮助。

在美国,他一生没能成为闪耀的偶像,但他是一个好父亲、好邻居,他向别人伸出援手,为社区争取利益,还发动过社会活动。

他没能挣到巨款,进入摇滚名人堂。

但他过得内心丰足,从不怨天尤人。

他接受了命运的安排,专注于眼前每一件力所能及的事。

他到老了才知道自己在南非有那么大名气。对此,他并无狂喜,表现得极为淡然。

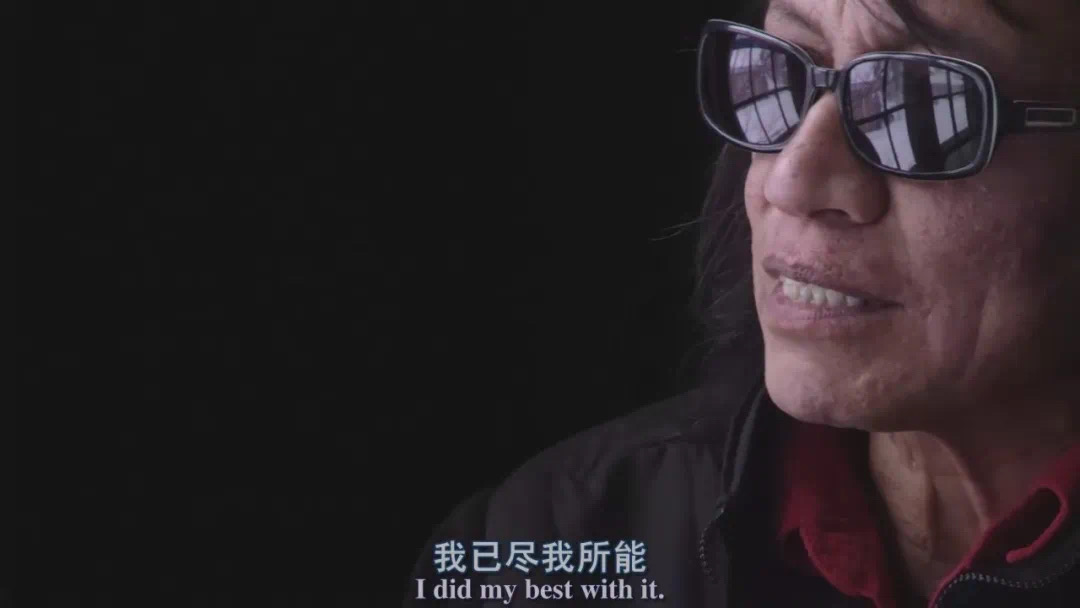

纪录片里,最令我印象深刻的一幕,是镜头前,戴墨镜的罗德里格斯面容安详,数十年间,他经历理想的冲动和失落,发了唱片却没走红,他只好回去做木工,养儿育女,成为凡人,苍老的面庞充满岁月的平和。

来人问,你觉得你曾经的专辑优秀吗?

罗德里格斯说:

“我已尽我所能。”

本文部分参考资料:

[1]《李樯:不要让命运捂住你》,中国青年

[2]《写一部「孔雀」和命运和解》,北京青年报

[3]《李樯:悲观的天才》,人物

[4]《寻找小糖人》,纪录片

-

END

-